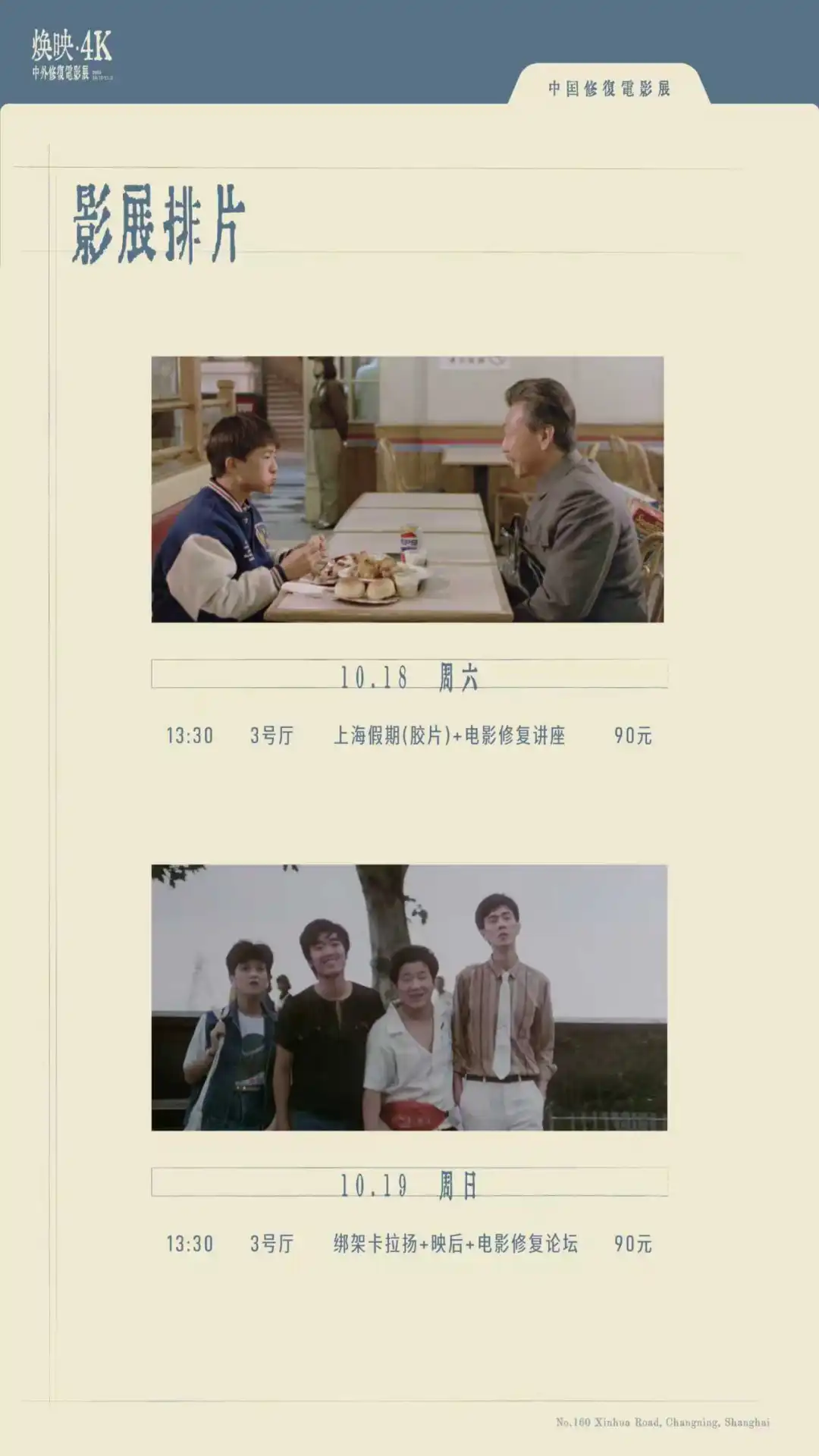

“唐文治先生学术思想国际研讨会暨唐文治先生诞辰160周年纪念会”会议纪要

2025年10月10日至12日,在大成国学基金的支持下,由清华大学中国经学研究院及清华大学人文学院主办的“唐文治先生学术思想国际研讨会暨唐文治先生诞辰160周年纪念会”在清华大学召开。会议围绕唐文治先生的学术研究与经学教育实践展开深入研讨。冯燊均国学基金会代表、唐氏后人以及来自海内外多所高校和科研机构的专家学者近40人参加了会议。

开幕式

10月11日开幕式由清华大学哲学系唐文明教授主持,清华大学人文学院院长刘石教授,冯燊均国学基金会主席、冯燊均先生夫人鲍俊萍女士及唐文治先生后人、上海优睿谱半导体设备有限公司总经理唐德明先生分别致辞。

唐文明教授

刘石教授向与会嘉宾表示欢迎与感谢,指出唐文治先生是晚清民国“两千年未有之大变局”中的杰出思想家和教育家,其学术融合传统与现代,对今日推动中华优秀传统文化的“创造性转化、创新性发展”具有重要借鉴意义。

刘石教授

鲍俊萍女士对会议召开表示热烈祝贺,她指出在西学东渐背景下,唐文治先生以“求实学、务实业”为宗旨,通过办学、编订经典、创立“唐调”吟诵等一系列实践,守住了民族文化的根脉,为当代文化传承提供了宝贵借鉴,并预祝会议取得丰硕成果。

鲍俊萍女士

唐德明先生回顾了唐氏家族与清华的深厚渊源,指出唐先生是跨越晚清、民国与新中国的立法先驱、工程教育奠基人、国学守望者与“唐调”创立者,身体力行地诠释了“实业救国、教育救国、文化救国”的深刻内涵。

唐德明先生

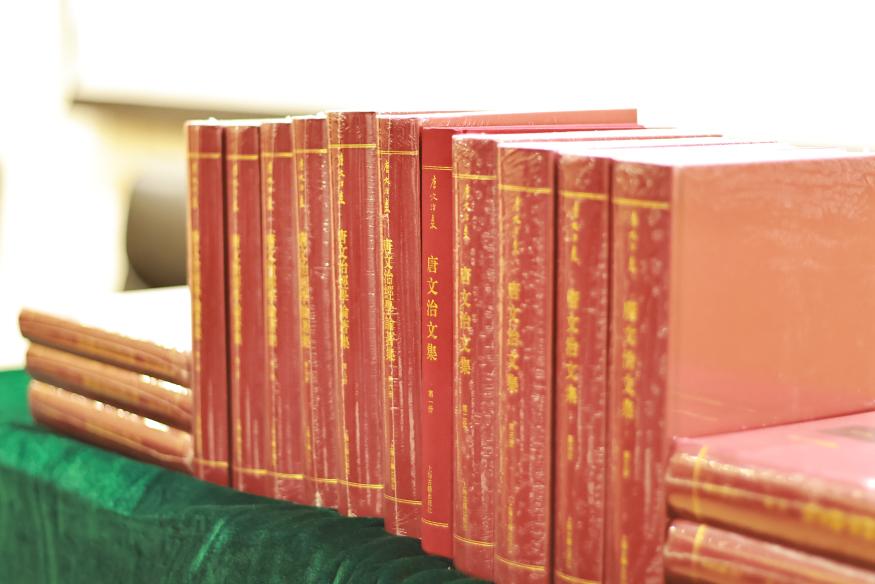

《唐文治集》新书发布会

开幕式后,举行了《唐文治集》新书发布会,由清华大学中国经学研究院院长、哲学系陈壁生教授主持。《唐文治集》主编、澳门大学邓国光教授、上海古籍出版社总编奚彤云女士分别发言。

陈壁生教授

邓国光教授指出,整理和辑释唐文治先生著作是秉承唐先生“大道之行,天下为公”的学术追求,他对上海古籍出版社促成文集出版表示感谢,并期待学界能充分利用这套文集,推动学术研究的进一步发展。

邓国光教授

奚彤云女士介绍了邓国光教授团队历时二十载整理完成的十八册《唐文治集》,强调其全面涵盖了唐先生在经学、理学等领域的成就,具有非常重要的研究价值。

奚彤云女士

《唐文治集》

主题报告

新书发布会后,会议进行了两场主题报告。主题报告第一场由清华大学哲学系高海波老师主持。

高海波老师

南洋理工大学严寿澂教授报告的题目是《唐蔚芝先生心性学发微》。他指出,唐文治先生的心性学以“不忍人之心”为政教基础,强调学问成于力行而非空谈,大力提倡《儒行》以知耻立节,反对圆通世风;唐先生治学对释道二氏取长不护短,视阳明学为“吾道之大支派”,学术风格与清初陆世仪相近,最终归于实践。

严寿澂教授

澳门大学邓国光教授报告的题目是《确立“人极”:唐文治先生〈十三经读本〉征述黄道周论著的要义》。他指出,唐文治先生于文化存续之际,通过编纂《十三经读本》以及《评点札记》进行了一项宏大的文化与学术建设,以“国文”教育贯通经学与理学,他特别聚焦于唐先生选取黄道周《孝经集传》与《儒行集传》的深意,即以孝德成就人伦,以气节彰明责任,从而为时代确立“人极”。

邓国光教授

北京师范大学张涛教授报告的题目是《唐文治的易学研究成就》。张教授系统阐述了唐文治先生在易学领域的卓越成就。他指出,唐先生治《易》坚持象数与义理并重,沿袭“人更四圣”传统,并富有创见地强调《易》《庸》结合、以《孟》解《易》。唐先生秉持经世致用理念,致力于从易学中探寻救国之道,希望通过君子教育挽救世道人心,丰富了易学的思想内涵。

张涛教授

主题报告第二场由北京师范大学孟琢教授主持。

孟琢教授

台湾地区“中研院”蔡长林教授报告的题目是《无锡国专时期的李源澄》。他指出,李源澄在无锡国专短短一年的执教生涯,是其学术生涯的关键转折与黄金开端。在此期间,他融会了早年所承的蜀学、历算、佛学及章氏之学,形成了自己贯通经、史、子的治学格局。此外,他独力创办《论学》月刊,集结名家,发表大量重要论著,充分展现了其作为学术活动家的魄力与抱负。

蔡长林教授

台湾成功大学林素娟教授报告的题目是《先秦儒家礼乐思想中的“成人”教育》。她指出,“成人”不仅指理想人格的达成,也包含了将其实现的动态过程。通过解读《中庸》、《表记》与《五行》等文献可知,“成人”需通过具体的为学实践来完成。人性是在历史语境与人伦关系的交互实践中得以成长与共构的,彰显了先秦儒家“成人”之学的独特内涵。

林素娟教授

浙江大学吴仰湘教授报告的题目是《唐文治〈孝经〉学述略》。他指出,唐先生一生致力于《孝经》的研治、讲授与传播,强调知行合一与经世致用。其核心贡献在于:一方面将《孝经》学拉回宋学营垒,以性理学弥合汉宋纷争,使孝道更好地融入时代与社会;另一方面,他通过阐发《孝经》义理上接曾子之学,下联思孟心传,凸显了曾子在儒家心学传承中的关键地位。

吴仰湘教授

主题报告之后,会议设置了两场分组讨论,共三十余名专家学者宣读论文并参与讨论。

分组讨论第一场

第一组讨论由北京师范大学张涛教授主持,台湾成功大学林素娟教授评议,共有四位学者进行汇报。

张涛教授

上海古籍出版社奚彤云总编报告的题目是《读〈诗经大义〉》。她指出,唐文治先生《诗经大义》紧扣“思无邪”的根本宗旨,将《诗经》学习归结于“达于政事”与“专对四方”两大“通经致用”目标。唐文治推崇周公相关诗篇,视为涵养忠孝至情与不忍之心的典范。在解经方法上,唐先生遵循孔门家法,既认可“断章取义”的引诗传统,又强调“贵乎宏通”,其诠释服务于涵养心性、经世致用的根本宗旨。

奚彤云总编

澳门大学欧阳艳华老师报告的题目是《〈十三经读本〉收录王祖畬〈四书章句集注〉校定本考述》。她分析指出,唐文治先生所编《十三经读本》中收录的《四书章句集注》,系其师王祖畬以铁琴铜剑楼藏宋淳佑大字本为底本的校定本。王祖畬认为该宋本在义理上更为“尽善”,推断其为朱子定本。唐先生将这一未刊稿本公之于世,不仅保存师说,更旨在使读者通过朱子“尽善”文本,领会“尽善”之论,体现了其经学立教的重要理念。

欧阳艳华老师

华侨大学毛朝晖教授报告的题目是《唐文治的四书学——文献概述、学术特色与现代定位》。他认为,唐文治是晚清民国之际“承先启后”的经学大师,在“经学瓦解”的浪潮中逆行而上,力主经学复兴。其四书学坚定继承朱子学正统,延续晚清理学经世与汉宋合流思潮。他不仅在实践上探索四书学的现代转型,更基于经学大义对民国的科学、政治作出理论回应,抉发经学的现代性。

毛朝晖教授

苏州大学顾迁教授报告的题目是《论唐文治的“大义”之学——以〈孟子大义〉心性论为中心》。他指出,唐文治的“大义”之学继承黄以周“故训”与“大义”并重的解经传统,旨在回归孔门教法,超越汉宋门户,实现经义的会通与经世致用。其所著《孟子大义》对孟子性善论的阐发,虽多重组旧说,但实有朴素、开放且富于启发的自家心得,体现出其学问平实而精微的特点。

顾迁教授

林素娟老师评议认为:奚老师准确把握了唐文治《诗经》学背后的深切关怀。欧阳老师的考证非常详尽,从版本角度清晰地呈现了义理的变迁。毛老师的论文立意宏大,对整体理解唐文治思想很有裨益。顾老师的研究借助唐文治的思想,为理解传统道德心性论等问题提供了新视角。

林素娟教授评议

第二组讨论由台湾地区“中研院”蔡长林教授主持,苏州大学顾迁教授评议,共有四位学者进行报告。

蔡长林教授

北京师范大学孟琢教授报告的题目是《经学统一性的开启:论先秦经学的“儒家化”》。他指出,先秦经学经历了从王官之学向儒家之学的“儒家化”转型,即经典传承者由史官、学官转变为儒家学者、儒家之“道”转化为经典义理内核、权威典范由历代“先王”转为“至圣”孔子。这一转型开启了经学的统一性,来源各异的六经文献汇聚为整体性的经学世界,奠定了中国经学的统一性特质。

孟琢教授

清华大学赵金刚老师报告的题目是《大学与大义:唐文治关于工科建设与国学教育的思考》。他指出,唐文治先生兼具国学大师与工科先驱的双重身份,提出“实心实意求实学”的办学宗旨、基于现实需求将人才培养目标定位于理工科。他撰写《孟子大义》等作为通识读本以化解国学与工科学习之矛盾,其“三好”教育理念,旨在培养人格完备的工科人才,至今仍具重要启示。

赵金刚老师

中国人民大学宫志翀老师报告的题目是《天命与父子:〈周书·大诰〉解义》。他认为,《周书·大诰》蕴含两个核心主题:一是周人保有天命的方式,定准于文王之德,实现对天命认知的突破;二是以父子之道创立周家制度以定危拨乱。这共同奠定了周家正当性的两大原则:奠基于天命与道德的超越性、正当性,以及源于祖宗之法的正当性。二者结合,经由周公制礼作乐,具体化为郊祀礼与宗庙礼,成为后世儒家“奉天法古”原则的源头。

宫志翀老师

华中科技大学白发红老师报告的题目是《从性理到政治——唐文治洪范学研究》。他指出,唐文治先生的《洪范大义》是其回应经学近代困境的重要尝试。他将《洪范》视为“治国鸿宝”,其诠释归宗程朱理学,核心围绕“公心”概念展开,并具有针对共和制的现实指向。他的研究确认了经典的普遍价值,并对时代问题作出了诊断,为在现代世界中传承与发展洪范学提供了典范。

白发红老师

顾迁老师评议认为:孟琢老师对先秦经学演变的理解视角新颖,为探讨孔子文教与西周传统之间的延续与变革提供了新思路。赵金刚老师对唐文治所倡“大义”具有常识性与普遍性的解读富于启发性,对当今大学教育仍具借鉴价值。宫志翀老师将《大诰》中的叙事诠释为一种圣人之法,为理解周初政治实践中的认同建构与力量整合提供了有效路径。白发红老师则清晰阐述了唐文治对宋学“洪范”治国传统的延续,及其在性理与政治之间建立联系的尝试。

顾迁教授

分组讨论第二场

第一组讨论由北京大学陆胤教授主持,清华大学唐文明教授评议,共有四位学者进行报告。

陆胤教授

中山大学陈畅教授报告的题目是《“所以终万物而始万物者也”——唐文治〈中庸大义〉诚论发微》。他指出,唐文治《中庸大义》的诠释以“诚”为核心,认为《中庸》三十三章所言无非“诚”。唐氏将天下危乱之几与天道人道之本皆集中于“诚”,强调以精神教化拯救危机,其诠释思路近于阳明心学尤其是江右王门,但悬置了形上学建构,后理学时代的性理学重建仍有待接续推进。

陈畅教授

四川美术学院李为学教授报告的题目是《唐文治中庸大义略解》。他认为,唐文治将《大学》《中庸》视为曾子、子思一脉相传之学,主张读两书应返诸实践,反对空谈灵机德性。其读法虽宗朱子,亦受黄以周汉宋并重学风影响,最终落脚于礼学。其整体性读法避免了现代学科和现代心性带来的层次割裂问题,能以前形而上学的理论态度进行扎根,为克服现代性虚无主义提供了方向性启示。

李为学教授

山东大学蔡杰老师的题目是《辨义与归宗:唐文治对宋明理学“主一”说的分判》。他通过分析唐文治对宋明诸儒“主一”说的爬梳分判,揭示了理学与心学在此问题上的根本分歧。他指出,程朱“主一”兼顾天理、人心、万事万物三重因素,而阳明则收天理于人心,突出心灵层面,二者工夫终极目的根本不同,一在于天理,一在于人心。

蔡杰老师

首都师范大学黄永其老师报告的题目是《论唐文治〈中庸〉首章诠释中的义理架构——兼论其对朱子学的修正与发展》。他以《中庸》首章为例,指出唐文治服膺朱子学又有所修正发展。唐文治延续朱子进路,但在宇宙论上持气学观点,寓理于气;功夫层面,分“戒慎恐惧”与“慎独”为二事,并提出“思虑”与“性情”二分的新见;政教层面,将“大本达道”、“中和”落实于礼乐制作,以心性之学贯通礼乐政教,揭示《中庸》的“实学”特点。

黄永其老师

唐文明老师评议认为:陈畅老师揭示了唐文治“诚”论与明代心学的契合之处及其不同于典型宋代理学的特质,“后理学时代”困境,实质关涉现代科学引发的世界观巨变对儒学的根本挑战,即如何在接纳科学的同时,避免将“天理”收缩为单纯的“道德之心”,从而维系其宇宙论解释力。李为学老师指出的传统天理被西方公理取代的“分裂”现象,也可以被视为同一现代性困境的体现。蔡杰老师阐明了唐文治在“主一”问题上偏向程朱理学、维护“理”之客观性的立场。黄永其老师借助唐文治对《中庸》的诠释,呈现了其与朱子学的共识和差异。

唐文明教授

第二组讨论由中山大学陈畅教授主持,南京师范大学苏芃教授评议,共有四位学者进行报告。

陈畅教授

北京大学陆胤教授报告的题目是《吟诵的再生:古典与现代之间的唐文治读文法》。他指出,唐文治及其弟子阐发的“唐调”读文法作为民国时期各种“诵读法”的前驱,仍严守“熟读精思”的理学读书法和“因声求气”的古文矩矱。在20世纪上半叶新式朗读、诗朗诵日益兴起的背景下,传统吟诵并未退场,而是与新式读法一同被整合进了一个更广泛的有声读书体系之中。

陆胤教授

苏州大学朱光磊教授报告的题目是《唐文治读文工夫论衍义》。他认为,唐文治继承发展了儒家读文工夫论,构建了包括四象分类、圈点符号、经纬法度在内的完整体系,并提出了著名的“三十遍读文法”。他的读文工夫论不仅旨在提升诗文理解与写作能力,更深层的意义在于修身养性、开物成务,培养品德高尚的君子。

朱光磊教授

湖南大学许超杰老师报告的题目是《治经以救世:著述体式下的唐文治学术略论》。他指出,唐文治著述“大义”“发微”等体裁内核皆为“救世”。唐氏在近代经学理学被弃之如敝屣语境下申说“救时”之义,导致其学术中经学道统一定程度上让位于理学道统叙事,实则以理学重构经学是在西学冲击下的无奈妥协。其《尚书大义》《诗经大义》等著作,采用西方学科分类框架解读经典,是“救一时之论”,反映了在现代分科教育成为主流背景下传统学者的让步与挣扎。

许超杰老师

黔南民族师范学院石强教授报告的题目是《〈唐文治年谱长编〉辑补》。他在刘桂秋先生《唐文治年谱长编》的基础上,利用中国第一历史档案馆、香港中文大学图书馆藏盛宣怀档案、台北中研院近史所档案等多种未充分使用的档案、手迹、信札及拍卖文献,对唐文治先生的佚文、往来信札、相关档案等进行辑补,体例依《长编》,并略考所涉人物生平,旨在为进一步深化唐文治研究提供新的文献线索与参考。

石强教授

苏芃老师评议认为:陆胤老师关注唐文治有关吟诵的近代化问题,引出了声音在古代经典学习中的价值所在的问题。朱光磊老师通过介绍各种图谱符号并现场展示吟唱技巧,生动展现了吟诵的魅力,这一近似口传之技艺的传承,可能是目前面临的主要问题。许超杰老师通过梳理唐氏著作时间,阐明其根本的目的是为在西学的冲击下,重新激活传统学术的生命力。石强教授辑补的唐文治先生年谱,利用书信、刻章等其他类型进行补充,对深入了解唐文治先生的生平事迹具有重要作用。

苏芃教授

10月12日上午,共有两场论文报告。第一场由浙江大学吴仰湘教授主持,华侨大学毛朝晖教授评议,共有四位学者进行报告。

吴仰湘教授

同济大学谷继明教授报告的题目是《中国历史哲学的消息论:从唐文治说起》。他指出,唐文治吸收了曹元弼对京房“八宫卦”中“游魂”“归魂”等概念的义理阐发,并进一步将之与由张载至王夫之的“气论”循环学说相融合,构建出一套以“消息”为核心的历史哲学,旨在解释中国历史中“一治一乱”的循环现象,强调在国运盛衰的流转中,人的德性与努力是维系世运、推动由乱返治的关键力量,提供了以气学为基础的重要阐释框架。

谷继明教授

清华大学陈壁生教授报告的题目是《正人心与救民命》。他指出,“正人心、救民命”是辛亥以后,唐文治治经、论政、办学、讲学的根本宗旨。针对家国连续性断裂的现代困境,唐氏运用宋明理学“理一分殊”思想,论证亲亲、仁民、爱物虽然“分殊”,却根于同一“不忍人之心”,从而为民主共和制下倡导家庭美德、稳固社会寻求根基。唐文治表现出儒家士大夫面对现代性的到来所做出的一场悲壮卓绝的努力。

陈壁生教授

暨南大学李旭老师报告的题目是《汉宋礼学的中唐转轴——从唐文治先生《韩退之〈原道〉研究法》谈起》。他以唐文治《韩退之〈原道〉研究法》为先导,结合礼经学史视角,分析了韩愈《原道》的内在文脉与历史意义。他认为,尽管汉宋礼学的秩序构建理路存在差异,但其政教格局相当,其间自有源于六经典范的“常道”在场。

李旭老师

上海师范大学高瑞杰老师报告的题目是《论“舜之大孝”——以唐文治先生〈孟子编〉为中心》。他指出,唐文治先生尤为青睐孟子学,其在阐发“舜之大孝”时,强调关键在于一“慕”字贯彻始终,“怨慕”核心在“慕”,并归根于“天性”。在面对“舜窃负而逃”等伦理难题时,唐氏主张法与情皆根于天,公私之辨一本天然,擅用“理一分殊”之旨,显豁其宋学底色。

高瑞杰老师

毛朝晖教授在评议中指出:谷继明老师从历史哲学的“消息论”视角解读唐文治思想,具有启发性。陈壁生老师揭示了唐文治孝经学理论回应时代关切的意图。李旭老师的文章立意新颖,为理解汉宋学术转型提供了有益视角。高瑞杰老师对怨慕的分析,为理解儒家孝道观提供了视角。

毛朝晖教授

第二场由四川美术学院李为学教授主持,湖南大学许超杰老师评议,共有四位学者进行报告。

李为学教授

南京师范大学苏芃教授报告的题目是《谫论唐文治先生的经学教学实践——以〈左传〉为例》。他以其《左传》教学为例揭示唐文治在经典教学方面的成就,包括:一是将《左传》教学纳入阶段性课程体系;二是注重实用性教材的编选;三是提倡经世致用的分类阅读法,抉发经典的当代价值;四是将理论化的经典吟诵纳入教学。这四个方面的教学实践系统而深入,至今仍具有重要的现实意义与借鉴价值。

苏芃教授

中国社会科学院李科老师报告的题目是《唐文治与曹元弼汉宋兼采异同述论》。他指出,唐文治与曹元弼虽同持汉宋兼采、正心救世的理念,但因学术根基不同而各有侧重。唐文治以性理学为基础兼采汉学,形成“理学为体,经学为用”的特征,强调正人心、救民命的现实性;曹元弼则以汉学为基础兼采宋学,致力于从治学方法与经学源流上调和整合汉宋学术,其研究沿循小学以通经的路径,系统性、学术性更为突出。

李科老师

华东师范大学董佳贝老师报告的题目是《狂澜中的守夜人:唐文治与上海交通大学的国学教育》。她指出,唐文治在1907-1920年担任交通大学监督期间,形成了独具特色的教育体系。基于其性理之学、调和汉宋与经世之学的学术积累,以及两次出洋考察的见识,唐文治在推行全盘西化工程学科教学的同时,特别注重国文教育,并将经学、文章与修身紧密结合,构建了迥异于其他学校的交大教学体系。

董佳贝老师

上海古籍出版社常德荣老师报告的题目是《导生民立本命——唐文治先生儒学教育现代化的勇毅实践》。他指出,唐文治面对近代变局,始终坚守并弘扬儒学精神,表现在将儒学理念全面融入教学与管理,通过课程设计、教材编写、兼任教职、演讲诵读等多种途径推行儒学教育。在其儒学理念指导下,无锡国专成就了教育史上的辉煌。

常德荣老师

许超杰老师评议认为:李科老师对唐文治与曹元弼汉宋兼采异同的细致分析,展现了两者治学的差异性及其思想渊源;苏芃老师对唐文治《左传》教学的研究文献扎实,特别是对“唐调”等声音文献的运用颇具新意。董佳贝老师对唐文治在交通大学时期国学教育的研究,梳理了其早年学思历程,为理解教育实践提供了重要背景。常德荣老师对唐文治儒学教育现代化实践的长程考察,展现了在现代教育体制下践行国学教育的可能路径。

许超杰老师

10月12日中午,举行了会议闭幕式。清华大学中国经学研究院院长、哲学系陈壁生教授作总结报告。陈壁生教授代表主办方,向来自海内外的与会学者、支持本次会议的冯燊均国学基金会与清华大学人文学院,以及承担会务工作的师生团队表示衷心感谢。闭幕式在热烈掌声中圆满结束。