“国宝探索记”回味成长:以孩子为中心,家校社共建大美育

从上海博物馆东馆二楼乘坐扶梯前往三楼,自下而上望见走廊上有一块深蓝色的展板,随着扶梯驶到近处,“国宝探索记”一目了然。我身旁的孩子下了扶梯,雀跃着赶到展板前打量一番,又从“关键词”中抽了几张卡片,递给随后而来的妈妈。卡片上的关键词“角色置换”和“创造对话”,或许正是他想要和妈妈一起在上海博物馆对文物的探索中实现的。

8月27日,祖孙三代前来观摩“回味成长:‘国宝探索记’成果展”。 游涵 图

2025年8月27日到10月8日,“回味成长:‘国宝探索记’成果展”,在上海博物馆东馆三楼的古代文明探索宫门前以及周边长廊进行。展品来自上海博物馆联合共同打造的博观大课堂“国宝探索记”美育计划,包括47组“小小创意家”的作品、19份“小小研究员”的研习照片和30份“小小讲解员”的讲解视频。在“家校社”的连接之中,通过孩子们的心眼手,让上海博物馆的馆藏文物焕发出新的光彩。

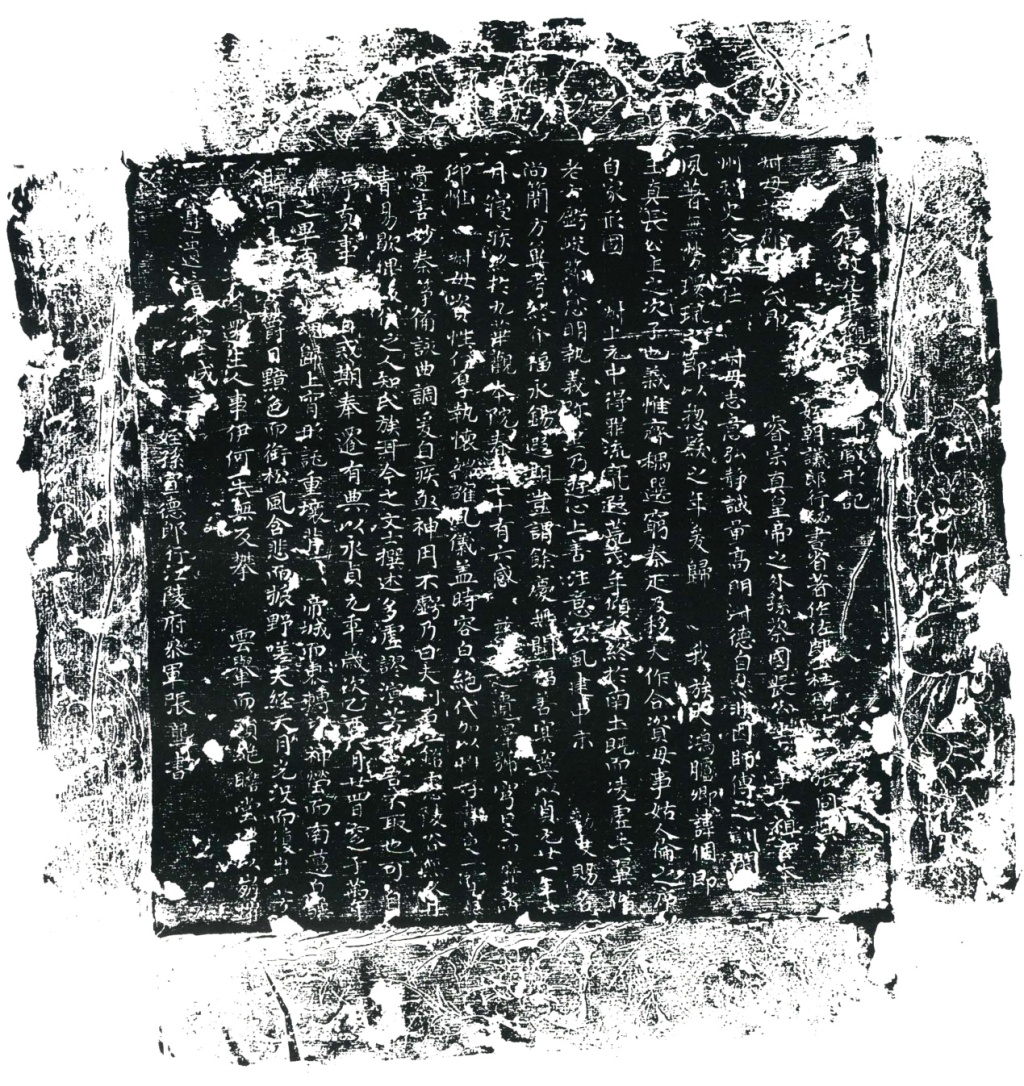

关于“如何探索”,展览总结了八个关键词。

以孩子为中心,正是策展设计团队的发心。探索本身就是互动的过程。这八个关键词,是我们对相应观展态度和方法所做的归纳。

共同回味成长,“家校社”的连接更紧密

在“国宝探索记”的推进过程中,不同家庭、学校和社区,各自都在不同方向上收获了成长。8月27日,在“上海博物馆教育嘉年华”上,举行了本次“国宝探索记”的颁奖仪式。家长、老师和社区工作者们聚在一起交流,正让“家校社”的纽带连接更加紧密,也让平等包容的观念深入人心。

上海博物馆党委书记汤世芬,上海报业集团副社长、党委书记杨健,为博观大课堂“国宝探索记”获奖代表颁奖并合影。

“现在,我们‘社区里的历史课堂’群里,气氛非常活跃。十来岁的孩子在进行直播,发布领奖的视频和照片,感觉自己不一样的创意和作品能够得到认可。”金杨社区公益基金会项目主管朱磊说到,从组织观展到产出成果,“国宝探索记”给了孩子很大的鼓励。社区课堂主打的就是“没有围墙的学校”,与上海博物馆让更多人接受美育熏陶的方向相通。“上海博物馆的专业性和社区的普及性,正可以做完美结合,让更多亲子家庭沉浸在中国文化之中。”她希望更多这类活动如此发生。

朱磊正在说着,迎面走来金杨社区的两对母子。两个孩子说着笑着,显得特别开心。他们分别拿到了“小小创意家”和“小小研究员”的奖项。

“他们开学就上五年级,是幼儿园的同学。平时大家忙,难得有时间见面。社区提供了很好的平台。通过这个活动,大家又能玩在一起。”其中一位妈妈介绍。令她印象最深刻的是“新子仲姜盘”。“那些小动物既有童趣又有历史感。孩子心中的博物馆,可能不是特别厚重的,而是鲜活和富有童趣的。”

在诸多古铜色、青色的创意作品之中,《新子仲姜盘》格外醒目。 游涵 图

“看到这个展,我们回想起参加活动的过程,把前后的事情又串起来了。孩子们动手做的时候,创造力真的可以出来,最后是能做出好的作品的。”她感慨,起初大家担心做得不好,现在看到这些展出的成果,觉得很有意思,反观当初可以不用压力太大。

展览中唯一带有听觉体验的作品《假如我能演奏‘晋侯苏钟’》,作者是浦东新区进才实验小学的吴纯熙。“她本身学乐器,对音乐感兴趣。”她的妈妈张翀介绍,参观青铜馆时,她们发现,古人竟能精准调整青铜器发声频率,也不知古人如何知道发声原理,因此非常震撼。因此想到要做能听的晋侯苏钟。

“平时看展是听讲解。这次活动和女儿一起,对文物有更多思考和创意的碰撞。自己去找资料,去仔细观察,特意去青铜馆观察细节和纹样,这比听讲解更有意义,从被动变成主动。”张翀认为,这种跟文物的跨时空交流很有意义。

多个获展的“小小创意家”成果,都出自浦东新区进才实验小学的同学之手。这源于该校基于“国宝探索记”开展的“国宝探索之旅”主题活动。来到本次成果展现场,该校教导处副主任陆瑛老师认为,这件事情非常圆满,给学校的特色活动注入了新的方向。“以往的馆校合作,很多时候是由学校自己寻找主题,并做出安排和要求;而这次的活动是上海博物馆发起,意义是不一样的,让学校能够做出与文物、博物馆更契合的工作。”

陆瑛介绍,借助本次“国宝探索记”,学校还创建了第一期学校博物馆。“其中不仅有创意作品,还有学校兴趣社团的成果和体验活动。比如,有同学把自己想象成小国宝,写了一出心理剧。”她也希望,博物馆在未来的美育活动中,开拓更多职业体验和兴趣延伸,如修复师、美文家等,让更多小朋友有机会围绕文物发挥自身特长。

8月27日,“回味成长:‘国宝探索记’成果展”上,王乐了和自己的创意作品《古韵钟鸣——我与晋侯苏钟的时空对话》合影。 游涵 图

孩子们之间也有相互切磋和砥砺。上海市民办平和学校的学生吴雨涵热爱演讲,在本次“国宝探索记”中进入 “小小讲解员”前十名。吴雨涵发现,自己的讲解对象晋侯苏钟,被其他孩子做成了创意作品,细细打量下来,感觉颜色的细节特别好,也感慨:“各个年龄段的孩子都有自己擅长的方向,并获得了展示的平台。”

上海市民办平和学校老师聂臻说到,希望让德育教育与学科教育同频共振,令同学在学习过程中自然得到德育教育的成果。这次与“国宝探索记”的结合是一种很好的方式。“同学不仅是了解文物,更是理解背后的文化发展,文化自信的情感也油然而生,获得了深刻的体验。”

长宁区特殊职业技术学校同学的《莲叶何田田》、《仿古神兽》等作品,吸引了外国友人的目光。游涵 图

“美育是一扇窗户。”长宁区特殊职业技术学校德育教导老师丁翠,和该校的同学、家长和老师一起来到现场。该校设有特殊青少年的文创孵化基地。此前,师生们受邀参观了上海博物馆的“金字塔之巅:古埃及文明大展”,丁翠由此得知“国宝探索记”美育计划,便赶快筹备参加。“孩子能够走进博物馆,跟文物进行近距离接触,本身已非常受益。结合我们孩子的特点,上海博物馆又进行针对性讲解,文创工作也受益匪浅。经由课程学习,同学们把感受到的文物之美,通过图案的绘制、陶艺的造型呈现出来。在这一系列过程中,家庭和学校的凝聚力也提升了。最后,看到自己的作品被展出,同学和家长感受到了一种爱的鼓励。”

丁翠认为,上海博物馆的包容给孩子提供了很好的体验感,对孩子潜能的开发、自信心的培养都非常有利。“特殊需求群体能够得到支持,平等参观馆藏资源,也让广大社会成员感受到了文明。”她希望未来有更多公共机构提供这类研学和展出的机会,更希望让特殊需求孩子的文创作品有机会在博物馆变成特别的商品。

浦东新区东明聚明心社区规划与营造支持中心的何健,以社区居民和社区工作者的身份,参与了“国宝探索记”在社区的推进,让社区中的达人和亲子家庭产生更多链接。他感到,通过这项让孩子、家长和志愿者都能发挥自身所长去参与的活动,社会工作也做得更有温度,有了更好的归属感。

因为报名年龄下限是6岁,本次“国宝探索记”最小的参与者来自幼儿园大班。上海市市立幼儿园的马语平和马语安的作品,也被选入展示。“上海博物馆是一个文明的大宝库。”该园老师徐卉分享,孩子们会把在馆内看到的国宝文物,与生活中的所见所感做拼接,形成自己的理解和表达。“一开始连家长都感到意外,小朋友做的东西,竟然有机会在这么大的平台展出。但他们现在知道了,小朋友的表达即使是稚嫩的,也是淳朴和发自内心的。”

以孩子为中心,从观看文物到创造未来

展览开幕正值暑假的最后一周。孩子们抓住假期最后时光,来到上海博物馆东馆,在三楼古代文明探索宫门前,驻足打量这些由探索而来的成果。有几组专程前来的家庭,兴致勃勃地与自家孩子的作品合影留念,与孩子一起回味作品产出过程。而孩子们被同龄人的作品吸引,饶有兴味地打量和翻弄,琢磨其中的细节如何实现。还有更多观展者羡慕这份欢喜和热闹,便来咨询这项活动如何参加,下次征集是在何时启动。

8月27日,“回味成长:‘国宝探索记’成果展”上,孩子们兴致勃勃地欣赏作品。 游涵 图

8月27日,“回味成长:‘国宝探索记’成果展”,引来中外观展者驻足。 游涵 图

从三楼长廊进入“回味成长:‘国宝探索记’成果展”,观展者首先会来到“小小创意家”的平面作品板块。有人尽力描摹了文物图案,也有人做了别具意味的拼贴和渲染,作品形成具象与抽象的交错对话。有心人可以走近俯身细看,以孩子的高度去观照,设想他们为何如此表达。

一位家长俯下身,观看“小小创意家”的平面作品。 王昀 图

沿着提示板块内容和观展动线的手指图形走下去——指示牌高度约一米,正与孩子视线的高度契合——就会看到19份“小小研究员”的照片记录,有的是对具体文物的仔细揣摩,有的则是沉浸在上海博物馆的展陈场景中。通过孩子的镜头,我们得以见到他们在博物馆学习和感受的方式。

“小小研究员”的照片作品,记录了大家在上海博物馆观展的场景。 游涵 图

正对着一处靠墙的长椅,屏幕上轮播着30位“小小讲解员”的讲解视频。在此休息的人正好能够定睛观看。孩子用生动的语言和现实的场景,讲述自身与文物之间发生的故事。驻足观摩几段就可意识到,每个孩子都有自身的特质,又在理解文物、切磋讲稿到摄制视频的过程中收获成长。

屏幕上轮播着30位“小小讲解员”的讲解视频,一位小女孩正在观看。 游涵 图

设在古代文明探索宫入口前的,便是整个展览的重头戏——“小小创意家”的立体作品。每件作品都配合了专门的展台设计。依照孩子们对文物体察和化用的表里次序,展览将这些作品做了分区呈现。

“小小创意家”的立体作品,在古代文明探索宫入口前展出。 游涵 图

在整个“国宝探索记”美育计划的推进中,我们发现,通常孩子要理解一件文物,首先是进入博物馆并翻开书本,寻味其所在的时空背景。“时空邀约”中的作品,都是对在历史长河撷取的片段进行重新编排。

观展者们欣赏“时空邀约”中的两组作品。 游涵 图

接下来,大家会在过程中发现令自己格外感兴趣的对象。比如,既庄严又神秘的青铜器,其上有繁复而精美的纹饰。“青铜蜕变”中的作品,即由不同的青铜器出发,运用现代的材料再创作而来,亦是从复杂到简单的过程。

观展者们揣摩“青铜蜕变”板块中,不同作品的细节。 游涵 图

文物曾在古人生活场景发挥功能。由面前的文物想象古人的生活之后,孩子们也会想到,文物之美可否借助当代日常生活用品延续下去。“用在当下”中的作品,就是把文物的图案与纹样,用于布包、盘子、抱枕和屏风等生活器具的装点或造型。

一位女孩对“用在当下”板块中的陶艺作品很感兴趣。 游涵 图

继续思考古今如何连接,就会想到更现实的问题:眼前这些文物是从哪里来,今人是如何找到它们的?这就要“回到原点”。“探宝秘洞”是普陀桃浦的孩子们参照考古发掘的实景所搭建的一件装置,模仿的是土堆,其中藏有各种器物——用纸贴在壁上。为让人们更方便地看到秘洞内外,这里采用展架将其抬高,并衬了一圈灯带。

小朋友钻入“探宝秘洞”。 游涵 图

由此,从回溯历史长河,到深入其中某个领域,再将所得应用于当下生活,最后结合新的现场发现继续思考和创作。依次观摩这四个板块,正是感受由古到今的再创造过程。

实际上,无论博物馆或美术馆面向青少年儿童的公共教育,还是社区或学校的美育活动,通常视孩子体验与动手的过程为重心,因无法确定作品的完成度,并受场地、人员、时间周期等约束,难以围绕其如何展陈去着力设计。像这样把孩子的作品附上展签,错落而郑重地布置在展台与展架上的做法,过往并不多见。在这个意义上,“回味成长:‘国宝探索记’成果展”有很强的开创性。

孩子们对《仿青铜剑》等展品尤其好奇。 游涵 图

“这些作品虽然不那么精致,但从中能感受到孩子的视角和关切,散发着真诚和质朴。之所以这样呈现,是希望传达一种信号:在上海博物馆这样的国家一级博物馆,孩子们的作品也值得被认真对待。”策展设计团队负责人朱丹,在不同街区做过多个以儿童友好为主旨的公共服务设计。她谈到,最初在线见到征集到的成果时,将其认作完成度不够高的习作,设想需搭配各类参与式手法,使作品成为能激发更多小朋友现场创作的载体,直到后来面对这些实物,才体会到其中的韵味,进而把作品本身的呈现作为重中之重。

孩子们想知道这件“晋侯苏钟”能否敲响。 游涵 图

探索就是互动的过程。“上海博物馆的每个展览空间和动线的设计都十分专业。希望小朋友观展的时候,也能享受其中。家长以孩子乐意接受的方式去引导讨论,小朋友不会感到压抑和约束。”朱丹表示。而“国宝探索记”项目的初衷也正是如此。

既然有开创的意义,在此尤须归纳经验,以供各方在这一方向上推进和完善。本次展览设在公共区域,与走廊连为一体。人们对展台上的成果充满好奇。尤其是经过“青铜蜕变”展区,大人和孩子总是好奇,想要敲敲“晋侯苏钟”,转转“子仲姜盘”。这自然也是一种探索。当接触到这些作品的材质——比如纸杯、黏土等,孩子们可能更会生发出“自己也能做”的想法。但正因材料易于上手制作,作品难以长久维持原状。工作人员只能尽量提醒,动作不能过重,免得作品损坏。实际上,在推进以孩子为中心的活动与展示时,这类张力正是需要格外关注的,可围绕这一点进行有机的互动设计,让大人和孩子能一起参与,同时也要把人流量的因素考虑进去。

欢迎大家来看看“回味成长:‘国宝探索记’成果展”。我们希望,能够借此展现和探讨,以上海博物馆馆藏国宝为线索,家校社各方如何通过美育,来支持孩子自身的探索。也期待大人和孩子在这一成果展中的感受和思考,能够延伸至更多博物馆与美术馆的观展体验,乃至更普遍的家庭和城市生活之中。