中青报头版评论:“置顶”百姓关切,落实“投资于人”

中国式现代化,民生为大。这一理念,贯穿于“十四五”规划从编制到收官的全过程。五年规划既是擘画国家未来的“顶层设计”,也是关系到千家万户柴米油盐、冷暖安危的“民生支柱”。回首过往五年,“人民至上”的核心价值导向清晰而坚定,“民生”二字的成色愈发厚重可感。

翻开“十四五”规划纲要,20项主要指标里,7项直指民生福祉,占比逾三分之一;102项重大工程项目中,专门部署教育提质扩容、健康保障、“一老一小”照护等28项民生工程。从幼儿的养育到老人的赡养,从学生的“书包”到青年的“钱包”,群众最关心、最揪心的领域,皆被纳入“十四五”规划的重点视域。“发展为了人民”的庄严承诺,通过一项项精准指标、一个个务实工程,铺展成清晰可见、触手可及的民生实景图。

财政部晒出的“十四五”时期“国家财政账本”,以“硬核数据”印证鲜明的民生导向:5年间,民生领域财政投入占全国一般公共预算支出70%以上,规模近100万亿元。其中,教育支出20.5万亿元、社会保障和就业支出19.6万亿元、卫生健康支出10.6万亿元、住房保障支出4万亿元。资金更多、更直接地用到了老百姓身上,将“民之所盼”变为“政之所向”的价值取向,也通过务实而精准的政策举措逐渐具象化。

“民生”二字,重若千钧。夯实民生根基、推动公共服务均衡可及、强化重点群体保障、提升人民安全感与生活品质——这些与百姓福祉息息相关的事,不仅直接关系着群众的获得感、幸福感、安全感,更是衡量“十四五”期间工作得失乃至检验国家长期发展是否彰显“以人民为中心”的价值标尺。

曾几何时,异地就医结算繁琐的困扰,让不少家庭犯难;“一老一小”照护难的牵挂,压在无数家庭中坚的心头;新市民、青年、农民工的住房焦虑,外卖员、快递员等新就业群体对“五险一金”的期盼,都是民生领域待解的“考题”。民生无小事,百姓心头的“急难愁盼”,恰是改革攻坚的靶心、破题的关键。

于是,我们看到:全国跨省异地就医直接结算持续深化,为奔波的患者卸下了垫付的重担;全球规模最大的教育、医疗、社会保障体系愈发坚固,为群众托起了“稳稳的幸福”;2021至2024年,约780万套保障性住房开工建设筹集,2000余万人圆了“安居梦”;就业优先战略精准发力,高校毕业生、农民工等重点群体在分类帮扶中找到了属于自己的“饭碗”。

老百姓关心什么、期盼什么,改革就要抓住什么、推进什么。补齐每一块民生短板、打通每一处系统梗阻、解除每一份后顾之忧,本质上都是在把“人民对美好生活的向往”,从愿景变成现实。让发展的温度,直抵人心最柔软的地方。

基本公共服务均等化水平显著提高,城乡区域差距持续缩小,共同富裕迈出坚实步伐……“十四五”时期是高质量发展的五年,也是在不断做大“蛋糕”的同时,注重分好“蛋糕”的五年。

以富有再分配性质和功能的社会政策——社会救助为例,在“十四五”民政事业发展规划中,明确提出要健全分层分类的社会救助体系。不管是进一步完善低保制度,更好发挥“兜底的再兜底”功能,稳步提高救助保障水平,推动社会救助向“物质+服务”综合救助模式转变,还是提升服务管理效能,确保困难群众求助有门、受助及时,抑或是巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守住守牢不发生规模性返贫致贫底线……这些政策,既兜住了困难群众“眼前的难”,也托举着他们“明天的盼”。

“弱有所扶、难有所帮、困有所助,应助尽助”,每一个有需要的人被清晰“看见”、被人性化照拂的背后,是对“投资于人”理念的坚定践行,更是“十四五”期间民生建设朝着更加“公平、均衡、普惠、可及”迈进的生动注脚。

“让广大人民群众共享改革发展成果”,体现在一个个鲜活的故事里。就拿破解城乡发展不平衡的难题来说,当农民在绿水青山间锚定新机遇,“钱袋子”肉眼可见地鼓起来;当远在山区一隅的孩子,充分享受到农村义务教育学生营养膳食补助,让家长少了“孩子吃得好不好”的牵挂;当随迁子女在城市学校和本地孩子一起翻开课本,实现有学上、上好学;当村头建起了藏书丰富的图书室,快递能直接送到家门口……这些细碎却温暖的变化,都是城乡差距逐渐弥合的真实印记。“共享”二字,也就化为了老百姓心头实实在在的获得感。

“民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之。”保障和改善民生没有终点,只有连续不断的新起点。当前,民生领域仍有痛点待解、难点待破,还有不少“硬骨头”要啃,人民对美好生活的向往,也随着时代发展增添了新的内涵。面向即将启程的“十五五”,唯有始终把百姓关切放在心头,以审慎的论证、深入的调研,广泛深入地察民情、听民声、汇民智,才能凝聚起推进中国式现代化的强大合力,持续兑现对百姓的庄严承诺。

相关文章

解读|叙利亚政权领导人首访俄罗斯,普京会交出阿萨德吗?

人民日报头版:强化中国式现代化的人才支撑

泽连斯基称愿意接受双边或三边会谈,特朗普称俄乌冲突应结束

“停摆”持续,特朗普政府再冻结110亿美元基建资金

英国安德鲁王子放弃王室头衔

特朗普与泽连斯基再度会面,就美供乌“战斧”等问题表态

特朗普前助理博尔顿否认不当处理机密信息指控

财政部副部长廖岷出席二十国集团和金砖国家财金渠道系列会议并举行多场双边会见

海南海口市生态环境局局长薄毅履新秀英区委书记

两大国宝牵手,六百年“故宫昆曲”为中国上海国际艺术节开幕

中超榜首三队集体赢球,夺冠竞争白热化

北京海淀警方通报:李某某、荣某某均不构成轻微伤

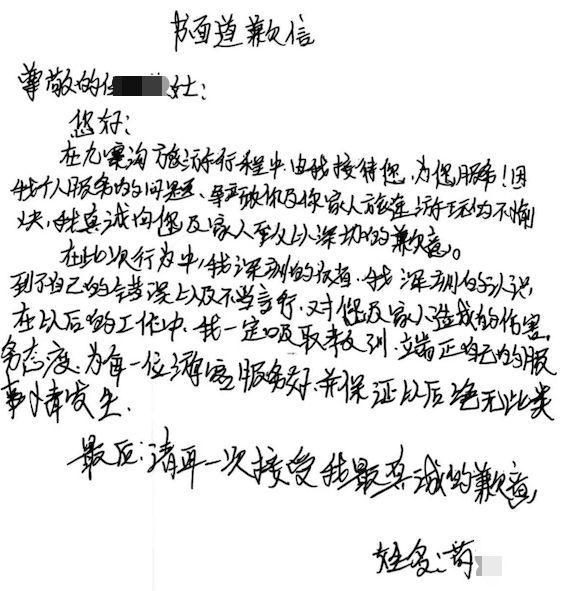

一游客反映在九寨沟旅游遭恐吓:旅行社赔付,导游书面道歉

波兰拒绝德国引渡申请,乌克兰籍“北溪”爆炸案嫌疑人获释

“大城养老”如何再破题?专家:老龄化问题有待从多层面协同治理

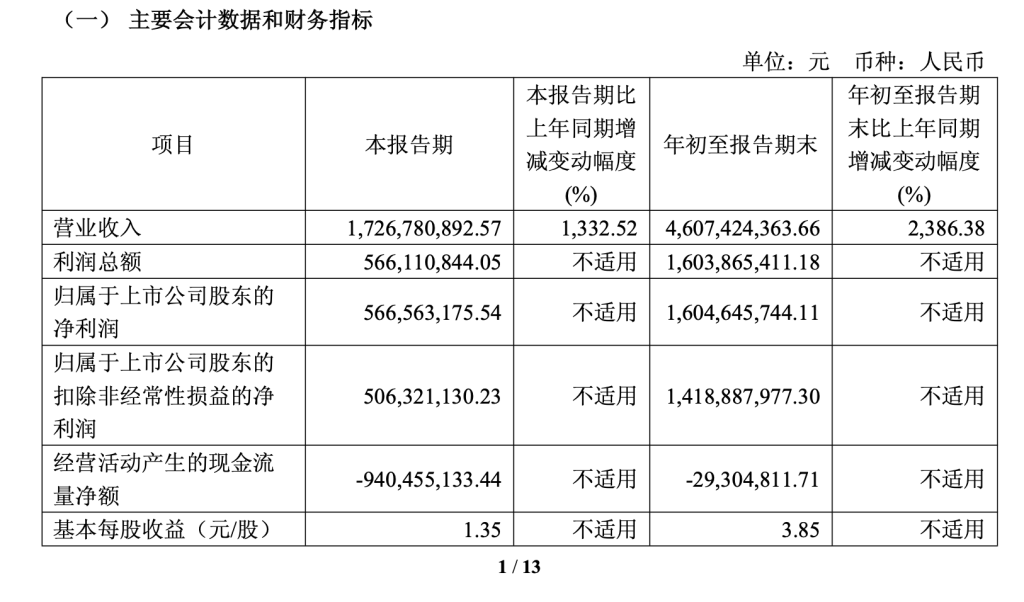

寒武纪三季度营收17亿元同比增超13倍:净利超5亿元,存货环比增近四成

曝光!这些企业涉嫌为台军心战大队提供外围支持

巴基斯坦发生5.3级地震,震源深度10千米

安徽宣城市委常委、秘书长储德友出任市委宣传部部长

- “店招禁用红蓝黑”三河市委主要负责人被免职,任职固安时疑曾推行相似政策

- 1150公里氢能动脉贯通,西部陆海新通道“氢走廊”正式投运

- 中越班列货物发送量暴增,今年已累计发送10758标箱

- 中央网信办:加大涉“开盒”挂人等违法违规行为举报受理处置力度

- 我国成功构建国际首个基于DRO的地月空间三星星座

- 受贿、故意泄露国家秘密!中国地质调查局原局长钟自然一审获刑13年

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯