上海的艺术家们|邱岸雄:从《新山海经》到当代山水之旅

艺术家邱岸雄喜欢从中国传统文脉中寻找灵感,其早年的代表作《新山海经》系列水墨动画就是从《山海经》角度出发,描绘文明冲突和人类所面临的困境。近年来,邱岸雄将目光投向了更为广阔的山水传统。

“上海的艺术家们”栏目,近日来到艺术家邱岸雄在上海宝山区的新工作室。今年早春,邱岸雄与友人一起从上海出发到成都,记录了一场当代山水之旅。现在,他每天都会来到画室,用画笔记录下山水之行。

位于上海宝山区的中成智谷园区曾是1876年淞沪铁路的货运堆场,斑驳的红砖墙、高耸的穹顶、废弃的铁轨,诉说着厚重的历史。漫步园区,一侧是工业废墟的粗犷与沧桑,另一侧是历经改造后的先锋设计,容纳了不少家具设计店铺、建筑设计工作室,以及艺术家的工作室。艺术家邱岸雄的工作室就在这里。

在铁路边上海宝山区的中成智谷园区,艺术家邱岸雄的工作室

1972年,邱岸雄生在四川广元,三岁随父母调动到了成都。1990年,他上四川美术学院本科,学油画。1998年,邱岸雄离开成都,远赴德国卡塞尔大学艺术学院求学,一待就是五年。回国后,他来到了上海定居,从事艺术创作,并任教于华东师范大学设计学院。如今,邱岸雄生活在上海与成都,他告诉记者,在成都蓝顶,他有着自己的工作室,而在上海,工作室则历经多次搬迁。“早年的工作室在徐汇区上师大附近的住宅中,是一个两居室,空间有限,后搬迁至英雄钢笔厂的厂房、松江地区。去年,他将工作室搬到了宝山的创意园区内。

邱岸雄在工作室内

过去邱岸雄从事水墨动画的创作,现在他转向了绘画创作,因此他对工作室空间的需求也产生了变化。“这里是一个很好的创作之地,也是很好的展示之地。这里空间大、开阔,层高也高,可以创作许多大尺幅的作品。可以说,这里是目前最满意的一个工作室了。”

“从家里开车过来仅半小时,非常方便。我几乎天天来,每天上午到,一直创作到晚上八、九点才回去。在工作室里会更有创作欲望。”邱岸雄说。

邱岸雄的工作室一角

以水墨动画展现文化根脉

邱岸雄告诉记者,大学求学时,最先感兴趣的是当代艺术,“年轻人还是喜欢比较颠覆性的东西。”但在临近毕业时,他又开始对传统文化感兴趣,看南怀瑾的一些书籍,开始关注国学。“当时没有想到传统文化的东西会跟自己的艺术产生联系,完全是出于兴趣。”

邱岸雄(二排左一)在四川美院时,1994年

在德国留学期间的所见所闻加深了邱岸雄对于传统文化的探索。“留学期间,一方面得以让我了解了西方,但也了解了差异性。我们的艺术需要对自己的文化有所了解,并从自身的文化中长出来,而非是照搬西方的艺术创作路径。作为一个中国艺术家,需要基于自身的文化和自身的处境去创作。”也是在那时,他邱岸雄开始关注《山海经》,里面的半神半兽、半人半神,呈现出的是一种充满想象力的叙述方式,实际上也是“很原始的描述方式”,人们只能用自己见过的,去想象、描摹、借喻那些没见过的。

回国后,邱岸雄来到上海,开启了自己的创作。他以《山海经》为框架,试图以现代人的视角制作一部与现代生活息息相关的《新山海经》。在他的笔下,《山海经》中的形象成为了现代工业的产品,如飞机、汽车、火箭等。他认为,每个人都身处都市“新山海经”,而其中出现的每一个“怪力乱神”也都是我们身边司空见惯的物体。

在画出一批“山海经”的新怪物形象后,邱岸雄做起了水墨动画。这一启发来自他在德国期间参观的动画工作室。相比过往的动画商业团队与国内的集体制动画创作,海外的动画专业可以以纯艺术的手段创作,且可以由一个人独自完成。“当时,我看到了威廉·肯特里奇的作品。肯特里奇用炭笔在纸上边涂边改,以此形成了一个动画作品,感染力特别强。这对我的触动很大。”他回忆道。

第一部水墨动画《空中的》(静帧),2005年

“我买了一部数码相机,然后买了一台电脑,开始尝试起来。”邱岸雄说,自2003年起,自己开始了“新山海经的水墨动画”三部曲创作。这也是他截至目前最重要的代表作品,耗时十余年。一个人做一部动画,这在当时的中国,也是十分鲜有的。

《新山海经》三部曲并非强叙事,而是用图像隐喻的方式展现现代社会。第一部水墨动画围绕20世纪的能源、石油战争展开;第二部,从太空与生物技术出发;第三部,讨论信息时代与互联网的未来。前两部水墨动画,邱岸雄用的都是平面手绘的方式,用丙烯在布上创作,在摄影棚里拍摄。到了第三部,他开始尝试用三维技术表现水墨。

邱岸雄,《新山海经I》,影像,2006

2017年,复星艺术中心举办了邱岸雄和瑞士艺术家伊夫·内茨哈默的双个展“山海蜃楼”&“再造认知”。这一展览也让邱岸雄为《新山海经》水墨动画画上了句号。他曾说,“我原来认为城市是人工的、不自然的环境,现在觉得,城市也是另一种自然,城市就像是山山水水一样的一个状态,它的空间在不断地变化、生长、衰老、死亡。中国人对自然始终敬畏、人始终比较渺小。”

邱岸雄,《新山海经III》,影像,2017

重新思考山水与绘画

2017年的双个展之后,邱岸雄得了癌症。事情过去几年后,他谈起这事显得淡然,“当时也没觉得什么,总觉得身体挺好的,没想到一下子就倒下了。过去为了展览经常熬夜,可能是太劳累了。”生病后的休养,以及此后疫情的蔓延,使得邱岸雄有更多时间待在家里,重新思考艺术,思考中国的传统,尤其感兴趣的是传统山水画。

他也临摹了一些经典。正如宗炳在《画山水序》中所言:“圣人含道映物,贤者澄怀味像。”山水画在中国艺术史上是一个极其特殊而重要的艺术门类。邱岸雄谈及了从魏晋南北朝到唐宋元明清,山水画经历千年的流变,也感受到最后陷入程式化的问题。他既希望在临摹董源、赵伯驹等人的作品中感悟古人的笔法与思考,也希望直面真实自然环境,基于直接的观察和经验去琢磨、锤炼出自己的一套绘画语言。

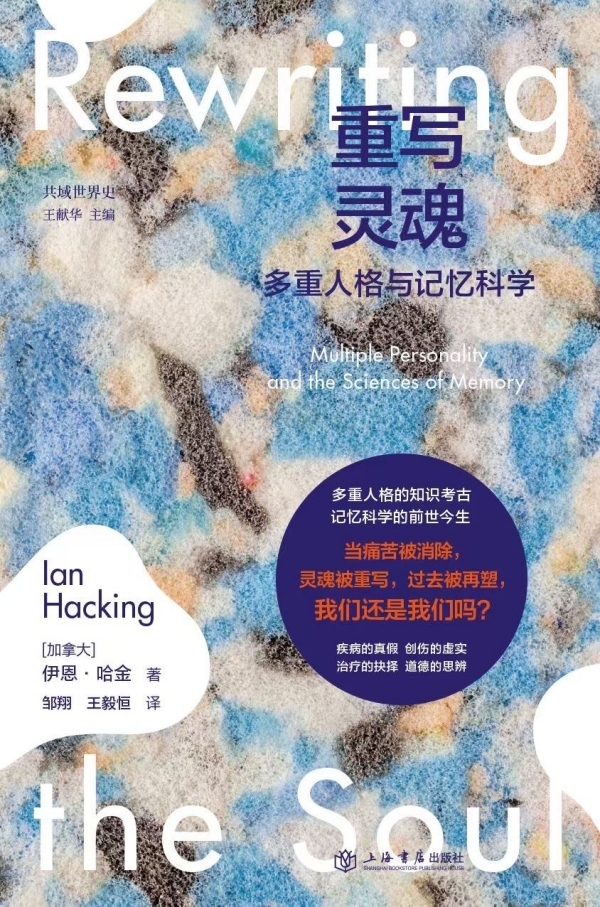

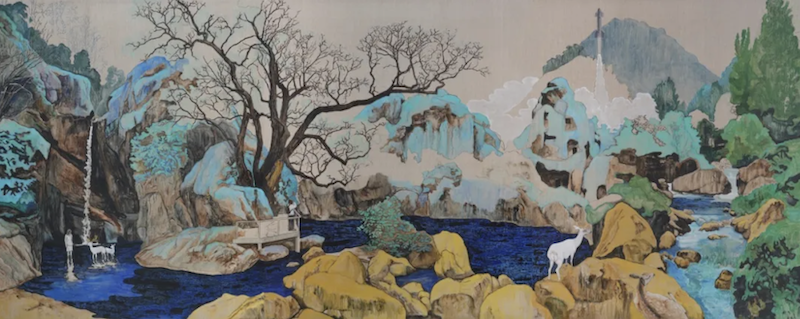

邱岸雄,《新桃源仙境图1》,2024年,图片由艺术家提供

不过,和他黑白的水墨动画相比,无论是临摹作品,还是自己的原创作品,都开始出现了颜色。在他看来,中国传统色,多从植物中、矿物中提取,和自然息息相关。他尤为偏爱宋代青绿山水。“你看花青色,饱和度很低,就像山本身的颜色。中国的色彩始终要灰一度。”

在创作大型架上绘画时,他选择用丙烯调和出相似的青和绿,直接用丙烯在亚麻布上上色。有时也刻意留白,“我只画了一点云,天不是蓝的,就空在那边,留出布面本身的颜色,这也是很中国的一种方式。”

邱岸雄在工作室中

从川蜀山水到上海当代景观

今年早春,邱岸雄与来自不同领域的友人——包括诗人、策展人、作曲家、音乐创作者、舞蹈编导等在内的12位创作者,从上海自驾出发,途经绍兴兰亭、天台山国清寺,石梁飞瀑、天姥山、三清山、庐山、五祖寺、赤壁、宜昌、奉节巫山、安岳等地,溯长江直上,最终抵达成都,在旅途中,他们合力创作了各类融合音乐、舞蹈、绘画、影像等元素的作品。

这些作品先后呈现在成都与上海的复星艺术中心个展“早春长歌行”中。策展人朱朱说,《早春图》是中国古代绘画的巅峰之一,为后世仰望效法,而《长歌行》出自汉乐府,却经由后世不断重写再造。展览的标题“早春长歌行”,意在结合两者意涵,“点明时节、行旅中对于艺术和文学的思古之情,以及音乐和舞蹈在长卷般的沿途持续生发等数重特性”。

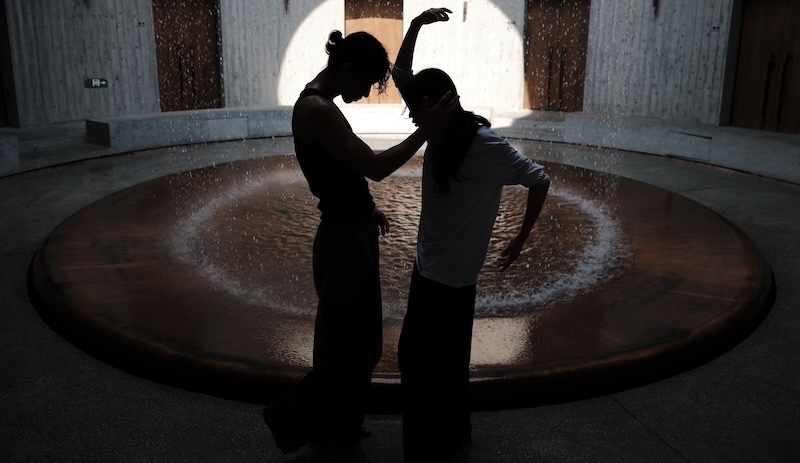

“邱岸雄:早春长歌行”展览现场, 2025年,上海复星艺术中心,图片由上海复星艺术中心提供

邱岸雄 《春寒踏歌》,1小时47分,影像,2025年

邱岸雄 《远寺》,21分51秒,影像,2025年

复星艺术中心的展厅里,观众可以看到邱岸雄的“新桃源仙境图”系列、《读碑记》、《石梁幻境》、《心猿归》,以及全新创作的《庐山烟云树梢湿》(2025)等,其中,《听琴图》是绘画与影像的结合。“这一作品标题取自宋徽宗名作《听琴图》,有树木,树下有人在听琴声。而拍摄弹琴的影像时,雾气一下子就升上了,如同水墨作品。”邱岸雄说。

展览现场,邱岸雄 《空山新雨》

在复星艺术中心四楼露台上,则呈现了“城市山水”概念的公共艺术作品,用透明屏幕将山林、树木、云海的自然空间切入黄浦江畔的城市公共空间,山野影像与城市景观并置,形成视觉上的张力与自然历史的重叠。

对于山水之旅,邱岸雄告诉记者,“我们去了很多有历史人文积累的地方。无论是对于绘画者,还是音乐家、舞蹈家,山水之行都是一次新鲜的体验。但同时,我们不能亦步亦趋地搬运古人的内容。我们要以今天的人的状态去感受山水,描绘山水,这样出来的作品是跟过去有关联的,是一种历史的时空的对话。”

邱岸雄的工作室内摆放着一架电子钢琴和一把吉他。他说,钢琴是自学的,不得要领,纯粹是享受弹琴的时刻,就像感受自然山川那样。而那把吉他是90年代买的,距今已30年了。