“风生水起”:一周城市生活

长江三角洲作为中国最具活力的城市群,其城市化进程与经济密度同样居于全球前列,然而,我们仍面临着水文生态冲突、区域水资源承压过载、环境负荷透支等失衡困境。10月19日,一场聚焦于基础设施公共化实践与研究的展览《风生水起——基础设施公共化:实践及研究》在上海同济大学建筑与城市规划学院正式开幕。

“风生水起”是对当代都市困境的反思和诗意隐喻,直面珠江三角洲在高密度发展背景下,城市与水文生态失衡的痛点。展览中涵盖的刘珩和南沙原创(NODE)的实践及大湾区实验室(GBA Lab)的研究,正是通过建筑探索一种动态的平衡哲学,力求在环境、社会和产业需求间找到共生之道。

与深圳这座外向型特大城市的快速崛起不同,长三角的城市化在深厚的历史河网基底上展开,苏南模式和温州模式的集体与个体经济曾极大地促进发展,但也加速了水体污染、地面沉降和洪涝灾害的风险。刘珩选择“风生水起”这一意象,正是要直面这种城市与自然失衡的挑战。她将高密度城区内被隔绝的水利基础设施、承压过载的河道系统以及城市边缘的复杂滨水地块,视为建筑“诊疗”的切入点,这对于我们正在推进的城市韧性和滨水空间建设,具有深刻的启示意义。

本期回顾,我们与刘珩进行了一次深入对话,围绕“水与城市化”,探讨了中国城市在基础设施公共化、复杂项目协作机制以及建筑师角色定位等关键议题。这场对话不仅是对珠三角实践智慧的延伸解读,更旨在为当下中国城市面临的存量更新、气候危机与社会愿景重构等问题,提供极具价值的思考路径。

(本期主持:苏杭)

近期回顾

南沙原创建筑设计工作室创始人、主持建筑师刘珩在展览开幕致辞。施佳宇 图

从您职业生涯初期在南沙又当甲方又当乙方的特殊经历,以及您现在对城市基础设施的思考来看,您如何定义建筑师在城市化过程中应该承担的角色?

刘珩:我在90年代末期硕士毕业后,就开始在南沙实践,最初八年又当甲方又当乙方的经历对我产生了深远影响。当时我接手了22公里新城的规划任务,工作一下子从单体建筑跳到城市的尺度,让我深切感受到我对地方性认知、多层次需求分析的不足和空白。过程中,我意识到建筑师的角色不仅仅是“空间的塑造者”,更应该是一个“Vision Organizer”(愿景的组织者)和“架构者”。在中国的城市化进程,尤其进入存量时代,很多甲方并不知道自己真正想要什么,他们往往将建筑师视为一个万能的实施工具。在这种背景下,建筑师必须主动出击,去“写剧本”而不是被动地“读剧本”。

我的第一个项目是南沙科学馆。当时在“科技兴国”的口号之下,甲方决定要做一个科学馆,但具体怎么做并不清楚。为了回答“怎么做”这个问题,我考察了美国、中国香港等地的典型科学馆,意识到科学馆不只是一个纯科技的空间,更需要公众参与和有趣的互动关系。因此,我主动将项目的愿景提升到艺术参与和想象力的高度,邀请当时中国最前卫的艺术家参与,将他们的装置作品直接作为建筑的一部分。正是这种主动介入、跨界的意识和工作,让建筑师的角色成为了一个能够整合资源、引导愿景并最终通过空间实现的复杂问题的解决者。

《风生水起——聚焦基础设施公共化:实践及研究》展览现场。施佳宇 图

刘珩在展览现场讲解项目设计理念。施佳宇 图

您如何理解水与城市公共空间的关系?在您的实践中,水作为超越资源的元素,是如何在城市公共性与空间塑造中扮演角色的?

刘珩:在我的南沙实践初期,水被视为建设的障碍,与地是“对抗”的关系。这种经历让我一度没有意识到水作为城市要素的重要性。直到2012年,我通过深港城市\建筑双城双年展(UABB)的契机,开始深度参与到珠三角的水系统的研究中,我才真正把水当作一个空间对象来对待,并开启了对“水基础设施”的关注。这个研究让我意识到,水背后有一套复杂的、非空间性的生产逻辑,包括自来水、污水、灌溉水等,它们各有不同的非常复杂的运行机制。而建筑师的机会就在于将这种复杂的、看似与空间无关的逻辑,转化为具体的公共性。

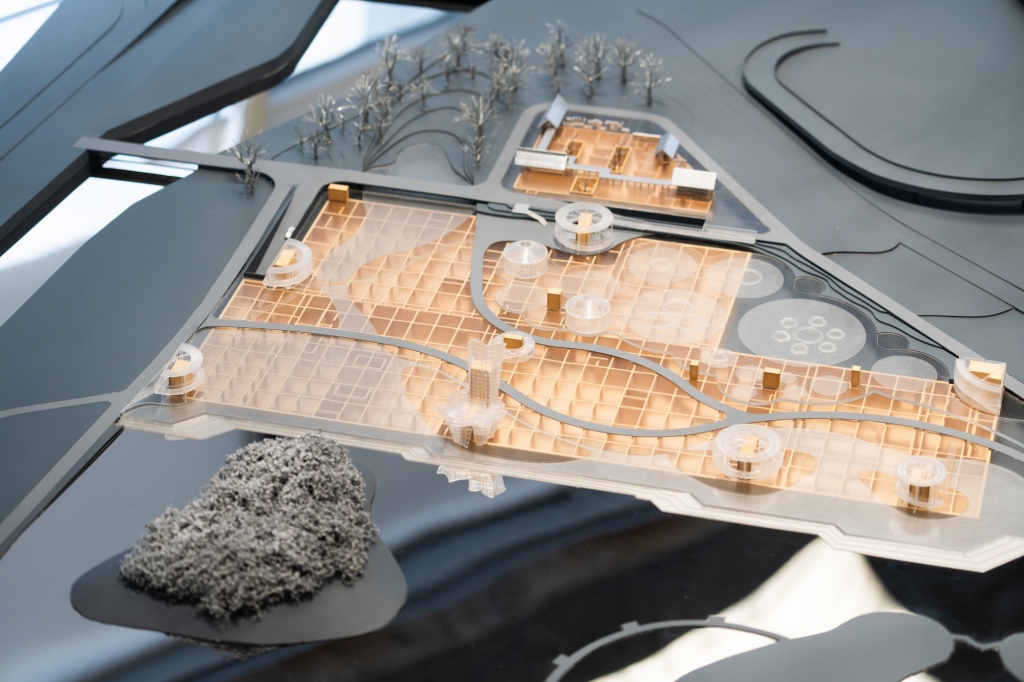

一个典型的例子是洪湖公园(深圳荷水文化基地)的项目。当时社区居民抱怨净水厂带来的恶臭,而净水厂则强调这是国家利益、深圳利益,双方陷入对立。我的核心思考是:有没有可能将这种对立关系转化为一种“共荣”的意识?

通过与净水厂工程师的深入沟通,我们了解了哪些流程会产生异味,哪些可以公开展示。最终的设计策略是将高污染的流程置于地下,而将具有艺术观赏性、能够与公众互动的流程释放出来,并将其与社区的景观、流线相结合。通过这样的设计,一个原本被居民排斥的、非公共的市政设施,被成功地转化为了一个“健康、能够被不同的人使用的一件东西”,成为了城市公共生活的一部分。

所以说水不仅是一种资源,它还为我们提供了新的反思城市和自然环境之间的视角。尤其现在气候变化已经非常明显,每个人都在经历着极端天气和不确定性,如夏季的泛滥成灾、冬季的干旱和台风季的侵袭。建筑师面临的挑战之一就是对于“气候变化的危机意识”。这意味着气候变化不再是一个额外的考量,而是一个必须纳入的设计维度。如何确定标高,以应对未来可能发生的洪水?建筑表皮、材料和结构层次如何设计,才能适应频繁的台风和强降雨?这些都是水带来的启发。

正在展出的深圳荷水文化基地项目模型。施佳宇 图

深圳荷水文化基地。张超 图

您的“非典型”的实践路线强调基础设施公共化,试图探索城市公共生活及空间复合创新的设计可能性。您如何处理“清晰的规则”与“模糊的烟火气”之间的关系?

刘珩:婚礼堂这类民政建筑是极富趣味的项目,它将民政工作中的清晰规则,与个体生活中充满想象和现实拉扯的“烟火气”并置。建筑师的工作就是要在清晰的界限与模糊的生活理想之间找到平衡点。这促使我们去研究结婚、离婚背后的社会心理、流程需求,甚至包括民政人员的工作细节。

以福田婚礼堂和吴江婚礼堂这两个项目为例,我们在设计中融入了对时间流逝和体验的心理学考量,最终达到了一种建筑类型学上的创新突破。

我们观察到民政局内结婚和离婚往往在同一空间进行,而民政人员向我们反映了许多“鲜活的细节”:登记结婚的人洋溢着幸福,而离婚的双方则可能情绪冲动甚至发生冲突,因此他们希望离婚桌子能尽量远,空间尽量大。这些细节是项目任务书里绝对不会写明的。基于此,我们有意地把人生的流程浓缩在空间中——结婚的流程设计成一条相对长的、富有园林空间体验的路线,从登记处出发,经过“中式婚礼堂”或“西式婚礼堂”,沿途设置“柴米油盐”的生活标识,让新人带着浪漫的想象,最终回到现实;离婚的流程则设计成一条“反向”的路线,让当事人先走过美好的空间,给他们一个冷静和反思的机会,去“想清楚了,你要不要离”,最后才到达民政登记处。这样的流线带来了全新的空间组织形式,将人生的时间和心理线索,浓缩在了等待或办理的一小时流程之中。

后来的实践反馈证明,设计不仅满足了民政局的登记功能,更提供了超出预期的体验和反思价值,成为了我们后续设计实践中一个重要的“闭环反馈”经验。

正在展出的福田婚礼堂项目模型。施佳宇 图

福田婚礼堂。张超 图

上海的项目奉贤南桥书院的基地毗邻运河,是长三角地区比较典型的滨水空间城市更新类的项目。在这个项目中,您如何应对大体量、历史记忆与公共性需求的复杂挑战?

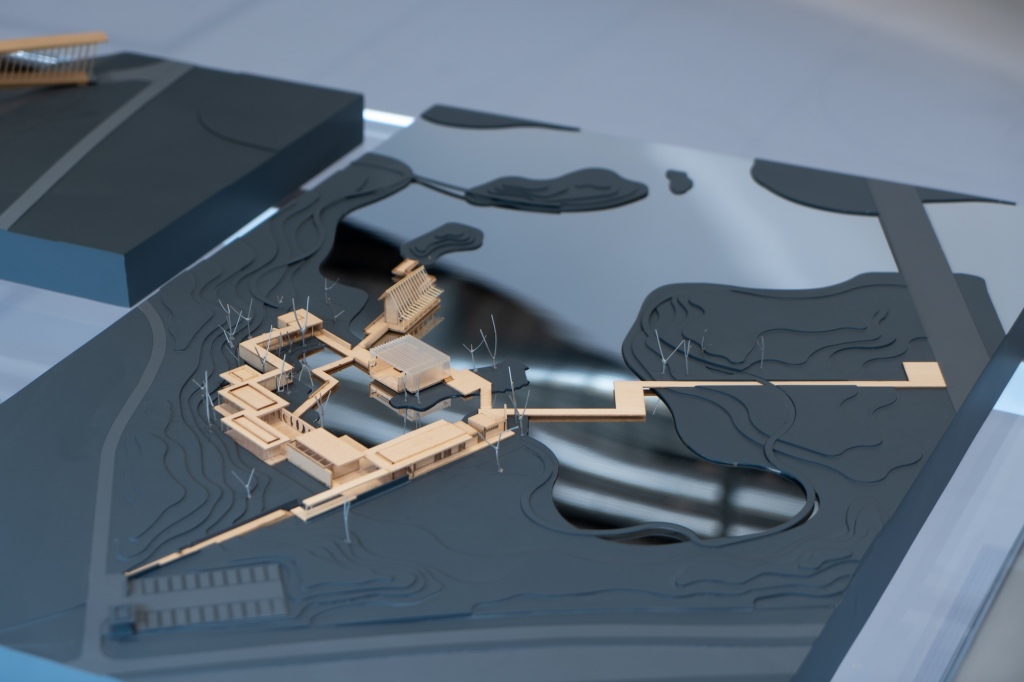

刘珩:南桥书院对我来说是一个非常完整、具有当代城市更新典型性的案例。它涵盖了从对地方历史的理解,到城市街区尺度的规划,再到具体建筑设计的整个过程。项目挑战在于,需要将拆除的河边几栋公共综合体(图书馆、饭堂等),再把整个学校近9000平方米的巨大体量集中到一个仅2000平方米的小地块中,同时又要减轻对周边低矮社区建筑的压力。设计的目标不仅是满足教室等功能方面的任务书要求,更要利用建筑的灰空间来创造更多的公共性,所以设计最开始是从重新整理地块功能开始的。

我们通过在体量中创造一个核心平台,让孩子们在上课、下课时都能在这里远眺运河景观,还原过去在运河边吃饭的那种滨水的体验感。同时,我们用一种“物尽其用”的方式,将所有原本是消极的走廊、灰空间,转化为可以使用的公共空间。

在建筑语言上,我们有意识地融入了历史上教会学校的图书馆或教堂的元素,但并非传统意义上的重塑,而是一种创新性的转换,将教学、实验室等不同的功能体块以最合适的形式组织在基地之中,其中的“间隙”就成为了孩子们可以体验和交流的机会。这种设计有效地应对了城市更新中融合“历史时间线”和“场地横向要素”的挑战,实现了在有限空间内创造纵向公共性和高密度使用功能的目标。

正在展出的南桥书院项目模型。施佳宇 图

上海南桥书院。田方方 图

作为一位在中西方均有教学和实践经验的建筑师,您认为两国学生在对城市和公共性的理解上有何不同?

刘珩:我的经验是,中西方学生在对公共性的理解和实践上面临的环境是截然不同的。在美国的二三线城市,城市密度很低,很多权属是私人的,公共利益的实现非常困难,所有公共项目都需要经过社区所有人的招投标甚至一人一票的反复争取,导致很多项目最终完全落空。因此,西方的建筑学校更多是训练他们概念性的能力,侧重于愿景的构建,但很难将设计转化为具体的建筑清单。

相比之下,中国的建筑师,尤其是在深圳、上海等高密度城市,拥有巨大的实践机会,从某种意义上说,中国仍然是“建筑师的乐园”。在这里,城市设计由政府主导,建筑师可以在设计层面面对和解决真实的问题和多方面的利益,这使得公共性的理解成为建筑学教育必须要面对,甚至最重要的课题,而具体的愿景建构则是在政府层面已经完成的。

在我看来,这种差异也指明了我们教育的方向。城市设计本质上就是解决公共性与空间美学的问题。我们必须向学生普及一个根本观念:所有城市里的建筑都有公共的一部分,即使是私人建筑,它的立面、噪音也会对城市和邻里产生影响。这种公共性正是建筑师的机会和创意点。我们目前的建筑师教育要很大程度上搞清楚,建筑师不仅仅是为单一甲方服务,而是要处理公共性的关系。只有建立了正确的价值观,我们才能应对挑战。当前建筑师面临的核心挑战有两个:一个是社会性的“公共意识”,另一个是气候变化的“危机意识”,将这些不确定性转化成确定的设计方法,是当代建筑师必须具备的能力。

深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室提出的五个未来水与城市化依存共生的“设计想象”。施佳宇 图

总体来看,您认为当前建筑师在项目中的权力边界和工作机制上存在哪些核心问题?理想中的工作状态是怎样的?

刘珩:首先,行业对建筑师的专业认知比较狭隘,许多甲方将建筑师视为“画图的工具人”,缺乏对专业性和独立性的尊重,导致责权不对位。其次,面对基础设施、城市更新这类高度复杂的项目时,我们的工作机制是缺失的。不同专业学科如工程、规划、建筑、社会学等,它们之间的知识和责任边界不够清晰,当需要学科融合时,大家又因为缺乏边界意识和对话机制,无法有效协作。因此,我心目中理想项目的关键不在于项目的类型,而在于“理想过程的参与”。

我想要具有复杂性的项目,但希望设计过程是多方体的、良性互动的。我们建筑师不是简单地接受任务书,而是通过互动不断调整和适配甲方的愿景,使其更具适应性、公共诉求和意义。我希望通过一个完善的工作机制或是平台,让甲方、设计、管理、最终使用者以及所有专业人员都能够充分讨论,形成共识,并在各自的专业领域去消化复杂性。最终施工单位在拿到图纸时,能够基于共识来实现最终的空间。我们现在不缺有眼界有愿景的建筑师,也不缺施工能力,缺的是这种高效、良性、能够消化不确定性的合作机制。

展览将持续至11月23日

(文/苏杭 同济大学建筑学博士候选人,建筑师,策展人,自由撰稿人;回顾部分图片均由活动主办方提供)

本周主题推荐

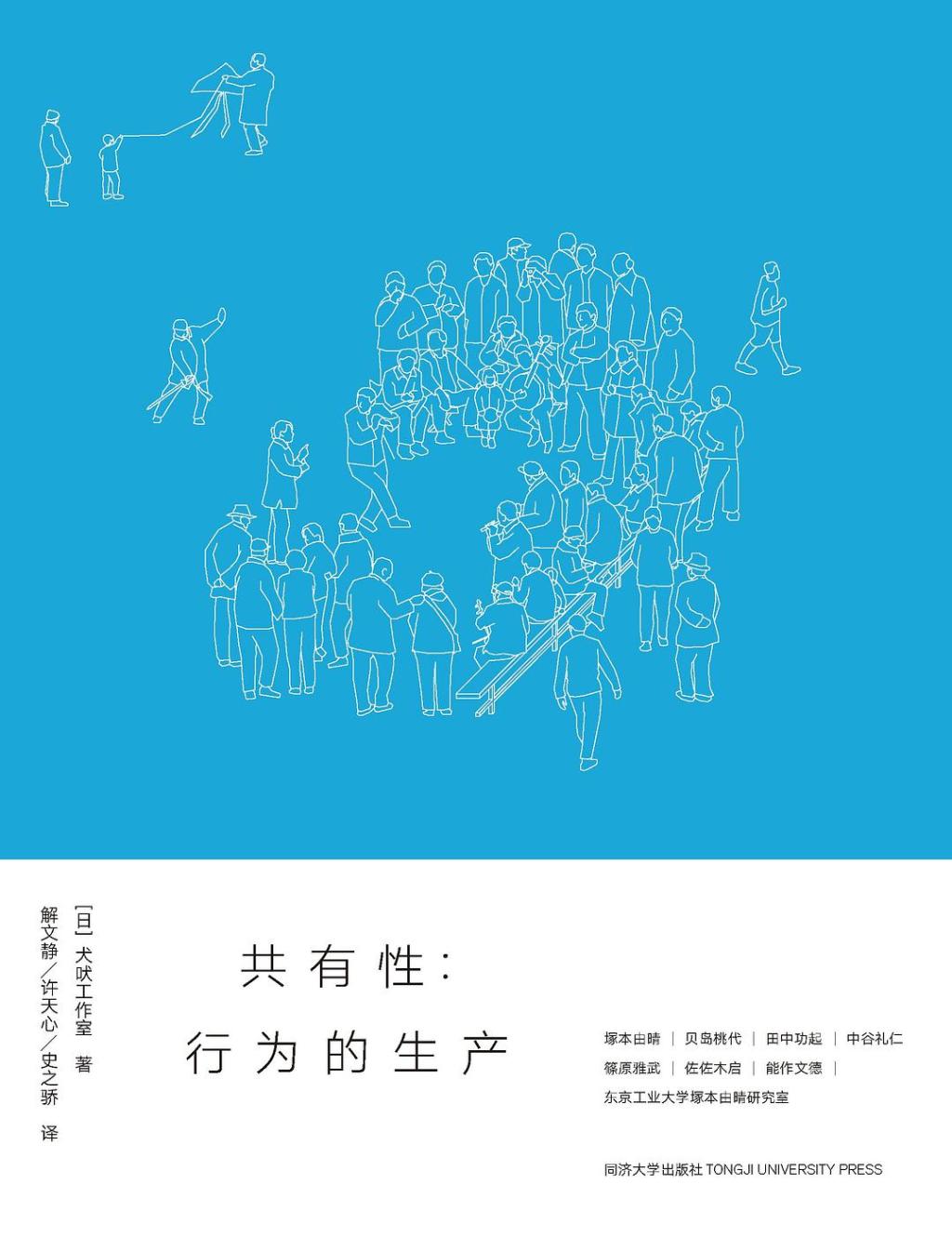

书|《共有性:行为的生产》

本书以其浅显的语言、丰富的案例和跨学科的视角,展示了当代城市中人与建筑的冲突困境,更汇集了建筑、艺术、社会哲学等不同领域对这些问题的剖析思路。尤其值得关注的是,本书涵盖了日本“3·11东日本大震灾”后对如何重塑共同体(共有性)的反思与实践。这与刘珩在深圳实践中致力于在个体利益、规则边界与公共需求之间寻找动态平衡的努力不谋而合。犬吠工作室所讲述的,正是如何通过精妙的设计,逐渐领悟并建立起“存在于自己与他人、与宏大的物质环境之间的紧密联结”。

书|《城市建筑学》

《城市建筑学》的作者罗西对城市作为“集合”和“记忆”属性的关注,能够帮助读者从更宏大的历史哲学角度,理解如何在城市更新中转换和融合历史元素。建筑师能够处理从历史到未来、从宏观城市规划到微观公共空间塑造的复杂性。罗西鼓励建筑师和学生重新审视城市、建筑、历史与功能的关系,建立一套更严谨、更具批判性的建筑价值观和方法论。

书|《新经济的召唤:设计明日世界》

本书用丰富的实例告诉我们,来自优选不同社群的自下而上的力量正在创造一种新的替代性经济,一种滋养自然而不是危害未来的新经济。建筑师面临“公共意识”和“气候危机意识”的双重挑战,并致力于将基础设施转化为“健康、能够被不同的人使用”的公共生活的一部分,这需要一种深入的全社会的认知转变,而本书正是对这一理念在更大社会经济尺度上的宏观印证和拓展。书中编织了一幅希望的图景,强调有意义的“增长”必须实现“整个地球生命系统的生生不息”——包括健康的土壤、清洁的水和更有弹性的社会。

活动推荐

上海·活动|10月25日、26日,来复兴岛,过一个理想的岛屿周末

详情请关注 上海城市空间艺术季微信公众号

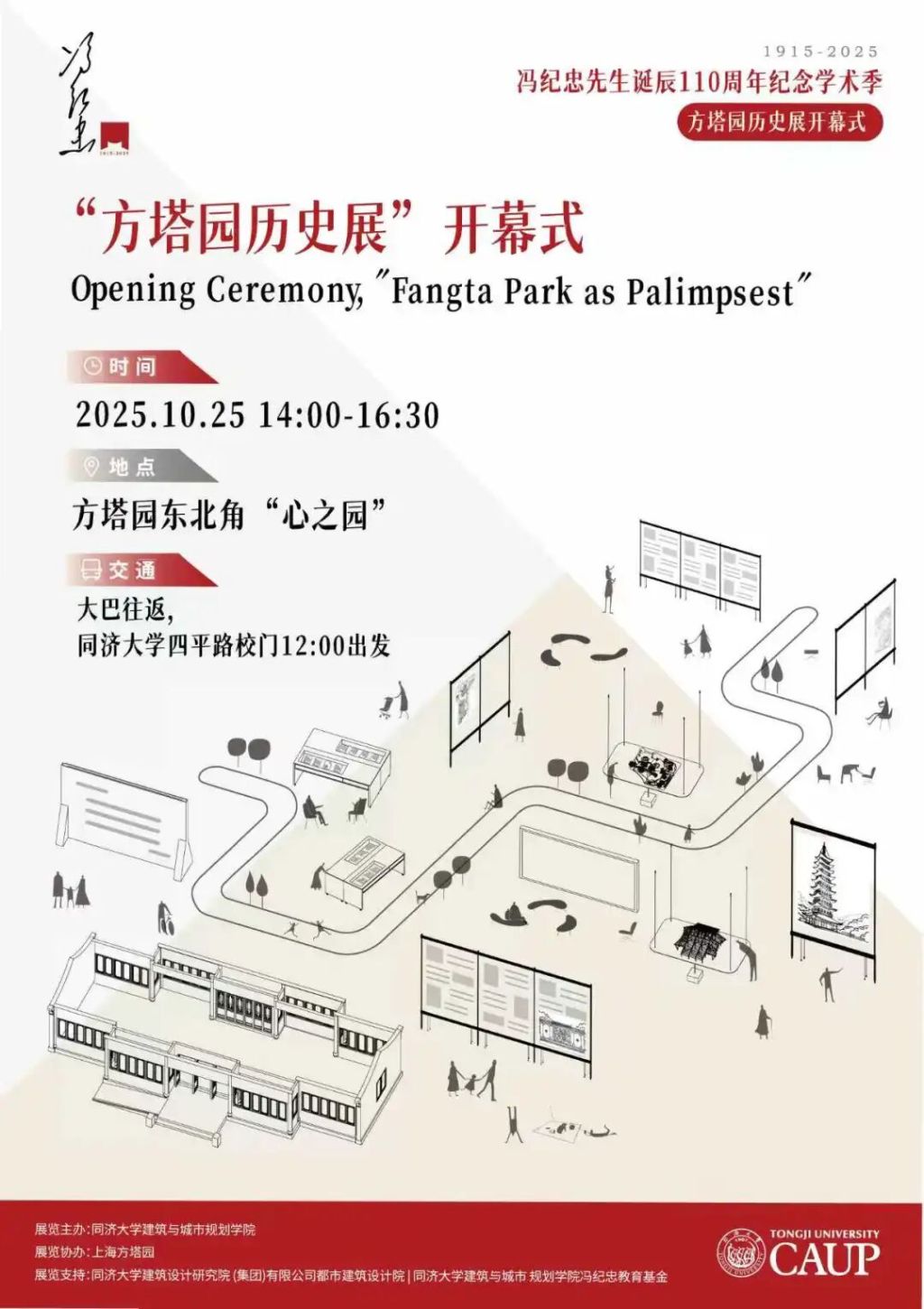

上海·活动|冯纪忠先生诞辰110周年纪念学术季——方塔园历史展开幕式

详情请关注 同济大学建筑规划学院微信公众号

上海·活动|百姓的艺术——探秘上海建筑工艺美术特色

活动时间:2025年10月25日13:00。详情请关注 中华艺术宫微信公众号

上海·讲座|排骨年糕、蝴蝶酥、菜肉馄饨...银幕里的上海“米道”

详情请关注 上海电影博物馆微信公众号

上海·活动|《不朽的林泉》新书发布对谈沙龙

详情请关注 群岛丨Archipelago微信公众号

上海·活动招募|关系的最小单位——回响剧场演出

详情请关注 百新书局微信公众号

上海·展览|摩登行旅:近代长三角旅游文献展

展览地点:上海图书馆东馆5F美术文献馆。详情请关注 上海全国报刊索引微信公众号

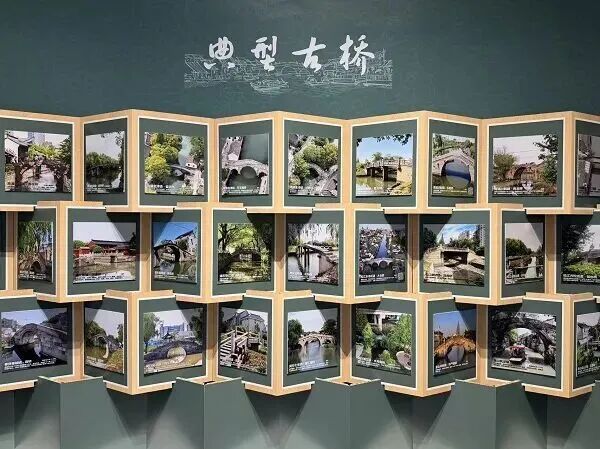

上海·展览|上海552座古桥“家底”首次公开!这些“桥王”藏着水乡文化新密码

“沪派江南·桥驿溯源”——古桥调查专题展于2025年10月1日在上海市城市规划展示馆B1白鹭厅开展,将于近期闭幕。详情请关注 上海城市规划展示馆微信公众号

广州·展览|广州影像三年展2025学术分享会

详情请关注 三影堂摄影艺术中心微信公众号

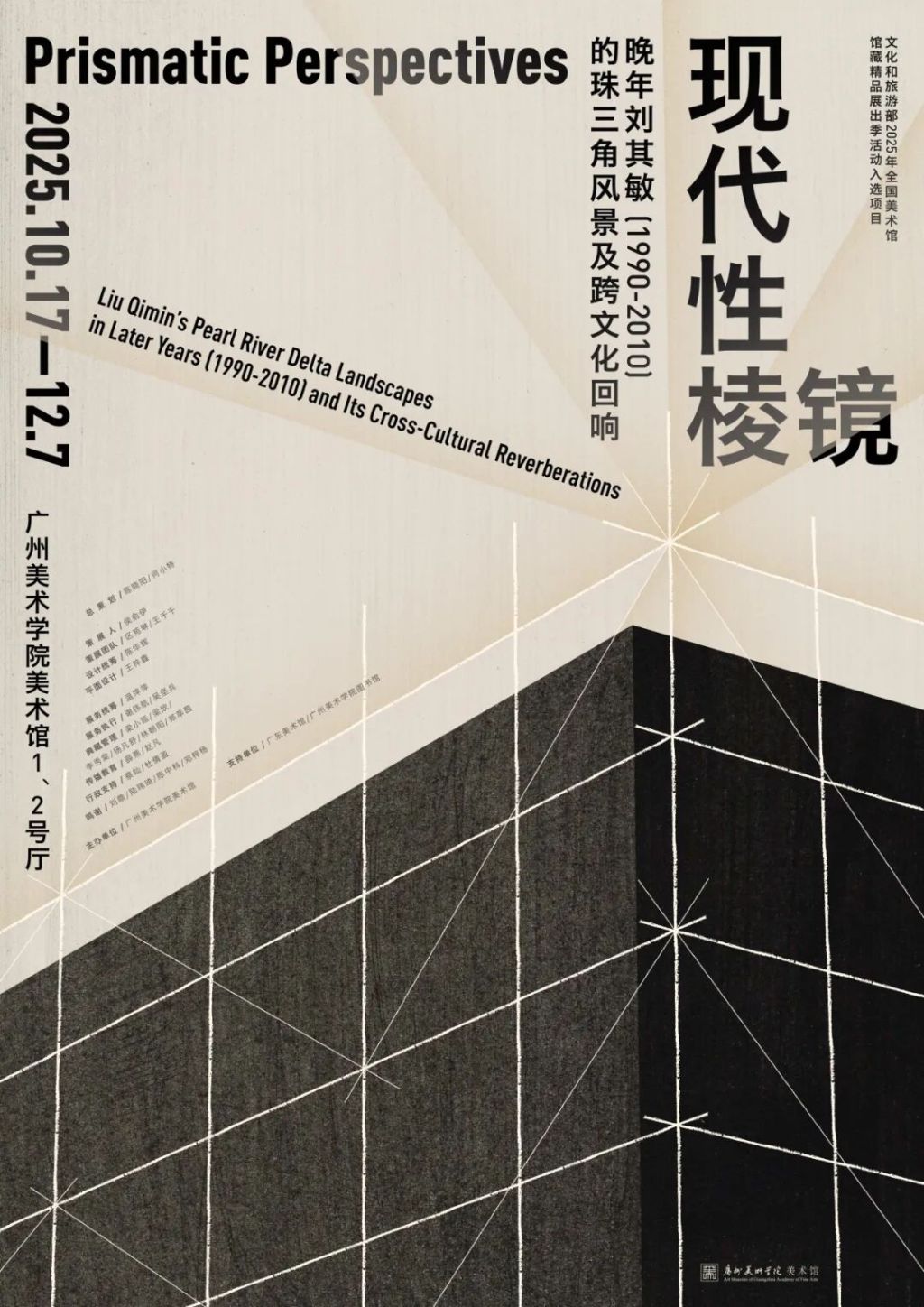

广州·展览|现代性棱镜——晚年刘其敏(1990-2010)的珠三角风景及跨文化回响

详情请关注 广州美术学院美术馆微信公众号

厦门·活动招募|艺术家+你=?展览“滚动中的雪球18”公众共创招募

详情请关注 厦门宝龙艺术中心微信公众号

线上论坛|看见自然,再思建造

详情请关注 山水自然保护中心微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)