不可得的人性:对阿甘本《人的声音》的注解

SALZANI, Carlo; CASTANÒ, Ermanno. Unattainable Humanity: Notes to Giorgio Agamben's The Human Voice. (des)troços: revista de pensamento radical, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p.e56590, jan./jul. 2025。这篇文章还有一个意大利语版本,见SALZANI, Carlo; CASTANÒ, Ermanno. L'umanità irraggiungibile: Note a La voce umana di Giorgio Agamben. RIFL: Rivista italiana di filosofia del linguaggio, v. 18, n. 2, pp. 162-172, 2024. 经作者授权翻译,翻译时对照了两个版本并在关键的地方以后者为准。

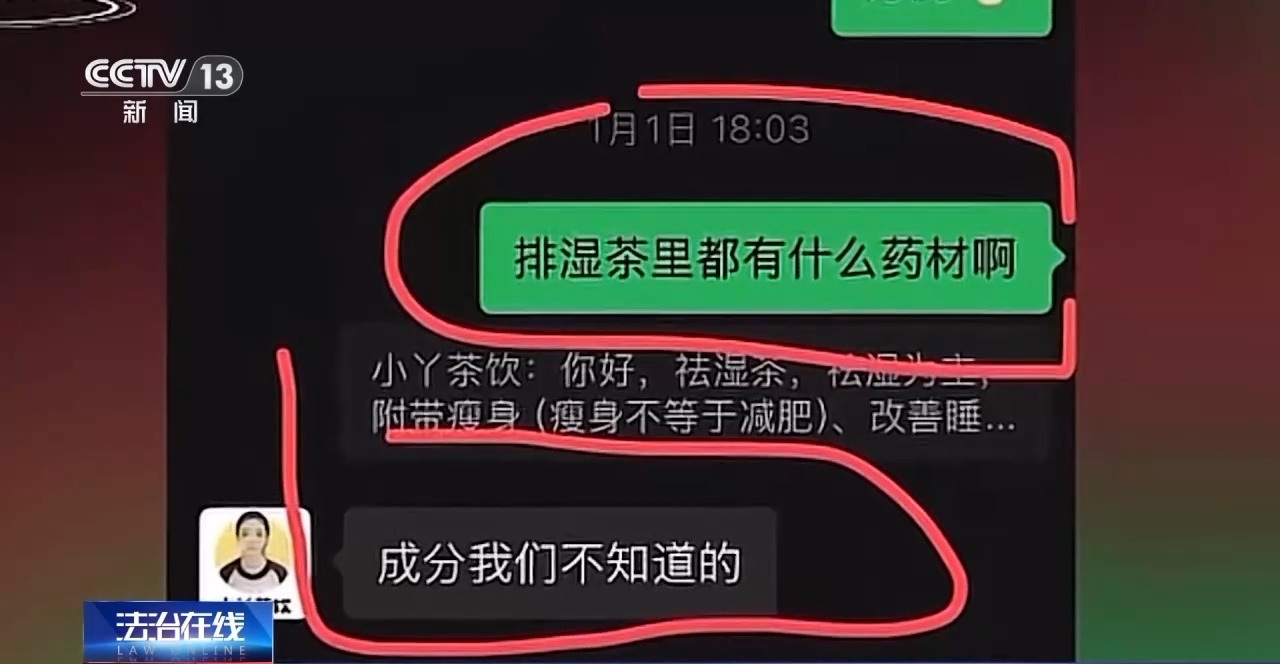

在为1989年《幼儿期与历史》(Infanzia e storia)法译本撰写的、1993年也被加进英译本(并且在2001年意大利语原书再版时也收入其中)的前言《语言试验》(“Experimentum linguae”)中,阿甘本写到,《幼儿期与历史》是一部一直“顽固地”抗拒被写下的作品的序言。关于这部作品,他还只有一些笔记,并且他会把它起名为《人的声音》(La voce umana)或《伦理学,或论声音》(Etica, ovvero della voce)。[1]2023年,在三十多年后,阿甘本真的出了一本以此为题的书,这本书逐一拾起了《语言试验》中列出的问题[2],这表明,语言问题,特别是声音问题[3],一直是在把他引向不同方向、使他研究其他主题的各种“转向”之外,定位其思想的主要动机。2023年的这部作品凸显此定位的一个主要方面,即语言与声音问题和“人性”问题之间无法分开的关联。通过把他在整个职业生涯中一直在系统地提出的问题和回答系统化,阿甘本在这里提出了自己对于语言与人性之间关联的总结和定论。虽然无疑,这里提出的论题与其思想的总框架一致,但这些论题也留下了很多没有解决的议题和很多没有回答的问题。在这里,我们想要简要分析的,就是这些问题和议题。我们的目的是展示阿甘本的提议在当代讨论中的潜力和局限。

《幼儿期与历史》(Infanzia e storia)书封

声音问题

在《语言试验》中,阿甘本通过一系列问题,定义了这样一些在他看来,西方哲学几乎不曾质疑过的术语,而在他的著作中,声音问题就是以这些术语的形式出现的:“存在人的声音”,他问道,“一种像‘唧唧’是‘蟋蟀的声音’、‘咴儿咴儿’是驴子的声音那样,是‘人的声音’的声音吗?如果存在,那么,这种声音是语言吗?声音和语言,音和话之间是什么关系?而如果不存在像人的声音这样的东西,那么,人在何种意义上还能被定义为有语言的,活着的东西(il vivente che ha il linguaggio)?”[4]。实际上,从阿甘本最早于20世纪70年代阐述这些术语开始,一直到《人的声音》,这些术语都没有发生变化。并且阿甘本在时不时地,在一系列的更加精细的表述中重新定义它们的时候,也没有给它们带来任何实质性的变化。就像贾斯汀·克莱门斯(Justin Clemens)指出的那样,阿甘本的语言哲学,生来便已成熟和完全。[5]

阿甘本对这些问题的回答也在他的早期作品中得到了很好的界定。在《语言试验》中,阿甘本提到了亚里士多德《政治学》中那个著名的段落(1523 a10-18)。在那里,亚氏确立了声音与语言,音与话之分:“活着的东西中只有人有话。事实上,声音乃痛与乐的迹象,出于这个原因,声音属于别的活物[……];另一方面,语言则是为了表明有益与有害,义与不义;与其他活着的东西相比,这是人所独有的”[6](转引自Agamben 2001: xii-xiii)。这段话一直是阿甘本全部哲学的核心,而音与话之分殊——从根本上说,这个分殊是任意的[7]——则形成了他的语言哲学和他的人性观的基础。在《语言与死亡》(Il linguaggio e la morte)中,阿甘本提供了一种对这段将一直是他未来分析的基础的话的诠释:简言之,为了让话,即意指性的话语“有地方/发生”(abbia luogo),就必须去掉声音,让声音“沉底”并因此而形成话的基础。而和在动物那里不一样,在人这里,声音是意指的意图(l’intenzione di significare)。这个基础“打开了”语言的地方(il luogo del linguaggio),但它又以否定的方式、通过消失来这么做,如此,声音是一个否定的、不可说的和“神秘的”基础。[8]在三十多年后,阿甘本还会在《声音试验》(“Experimentum vocis”)中写道,语言在声音中,但不是声音:语言在声音的地方,取代了声音。[9]

这意味着,首先,不存在真正的人的声音,人因此而是“没有声音的动物”(l'animale senza voce),[10]这个事实创造了一种缺乏和一个张力,后者以否定的方式标记着整个西方形而上学。显然,这也标记着人的定义,就像我们即将看到的那样,可以说,人的定义一直悬于此分殊与缺乏之中。反过来,缺乏与张力又生成了一种弥赛亚式的,对完成的欲望(阿甘本早期关于语言的著作中还没有明确使用这个术语)。这种欲望渴望的,就是得出一个可以说“得救的”词(parola)。正如阿甘本在1980年的讲稿《召命与声音》(“Vocazione e voce”)中用一个自那以后便固定下来的公式写的那样,这个“得救的”词将是这样一个“词,也就是说,它曾经是[人]自己的声音,就像啁啾是鸟的声音,唧唧是蟋蟀的声音,咴儿咴儿是驴子的声音那样”。[11]在《思想的终点》(“La fine del pensiero”)(和《语言与死亡》同年发表的一篇短文,2008年在《语言与死亡》意大利语原版再版时作为后记收入其中)中,这种缺乏和渴望甚至被说成是思想本身的起源:本质上说,是“在动物声音的无限合唱中,我们是独一无二的、没有声音的”这一点触发了语言和思想:“所以我们才试着说话、思考”。[12]

甚至从这个简要的梗概来看,这点也很清楚了:在阿甘本那里,表述“声音问题”的术语在人与非人之间建立了一个相当传统的基于语言的本质区分(“我们是独一无二的”)。不过,阿甘本也拒绝关于这一分殊的传统术语,并以一种新的、原创的方式来定义它。特别是,对阿甘本来说,人并非像有其他质(qualità)一样“有”语言,[13]并的确永远在寻找一个词——和一种本性——而就像我们即将看到的那样,人永远得不到这样的词和本性。然而,分殊的术语依然相同。和整个西方传统那里一样,依然是音与话之分是这个断裂和填补它的需要的起源。

阿甘本《人的声音》

分裂的语言

对阿甘本来说,人的语言在多个意义上是分裂的:不只分为音与话,也分为onoma与logos,名词(nomi)与句子(frasi),impositio与declinatio,命名(词汇,lessico)与变格(行进中的话,discorso in atto),langue与parole,语言与言语等等;而正是这个二元结构,阿甘本写道,使人的语言区分于动物的语言。[14]人的语言是分裂的、它不是“单一的”现象——(根据阿甘本)驴子的“咴儿咴儿”或蟋蟀的“唧唧”就是这样的现象——这个事实产生的后果不但决定了人(或更确切地说“[男]人”)的定义,也决定了人的形而上学、历史和政治。也就是说,对阿甘本来说,语言的分裂结构发挥了这样的功能,它既是所有决定人的历史与社会的现象的起源和模型,并且在这个意义上,它肯定还起到了决定一切其他现象的“原-超越(arci-trascendentale, arch-transcendental)”的作用。[15]

在《语言试验》中,根本的问题就已经是两个分离元素之间的接合问题了。阿甘本主要参考的(以及自那时起反复参考的)还是亚里士多德,但这一次他提到的,是《解释篇》的一段话,他在这段话里面寻找,是什么接通了动物的声音与logos(话)并随之而接通了自然与polis(城邦)。亚里士多德在grammata,文字那里找到了这个东西。动物的声音是“混合的(confusa)”,而人的声音则是énarthros,即“接合的(articolata)”,多亏了文字——是文字使人的声音可以被写下来:“文字是永远预先存在于音与话之间的护城河中的东西。”[16]在《人的声音》中,阿甘本因此而写道:“人的语言是通过这样一种对声音的操作构成的,即‘接合’它(artron——源自ararisko——即关节,对身体各部分的接合,这个接合使之适于发挥其功能),把grammata作为它的元素写入它。事实上,这个使声音变得可理解、变得有意义的‘接合’,就是字母的书写。”[17]在这里,阿甘本明确指出:“在人那里也有像‘笑声、嘘声、呜咽声’那样的混合的声音,但这种声音不能被写下来,它是非文字的,与用文字‘合到一起理解’(com-presa, com-prehend)的声音无关[……]而后一种声音才是专属于人的声音。”[18]这个说明经常被当作对德里达的文字学的批判来使用。文字学声称gramma具有在声音之上的首要性,因此,对阿甘本来说,它也就无法克服、而只会重复源始的形而上学结构。[19]

这个分裂的、二元的结构的问题在于,两部分中的一部分(这里是声音)总被预设为不可知、不可名的基质(sostrato),为了让另一部分即可知、可名的“实体(sostanza)”(这里是logos,即接合的话)出现,这个基质必须“沉底”、消失。这个预设结构总会使一方征服、支配另一方(使logos压倒、支配声音),必须从救赎的视角来使这个征服和支配失效(disattivati)、克服(superati)这个征服和支配。从《Homo Sacer》开始,阿甘本把来源于卡尔·施米特的例外结构嫁接到他对亚里士多德的传统解读上,由此,那个通过使声音消失接通声音和logos的操作,也就有了“包含式的排除(esclusione inclusiva)”这样一个施米特式的名称。而自20世纪90年代起,“包含式的排除”几乎是阿甘本所有分析的超越母氏。

因此,《Homo Sacer》的导论从一种新的、施米特的视角重新解读了亚里士多德《政治学》中关于从声音到logos的通道的那个段落,强调了在亚里士多德那里就已经清晰和在场的,语言、人性和政治之间的关联:

活着的东西通过去掉自己的声音、在logos中保存自己的声音而有logos,就像它通过任由它自己的赤裸生命在polis中被当作例外排除,而居于polis那样。政治因此也就显现为西方形而上学真正的基本结构,因为它占据的,是这样一个阈限,在这个阈限上,活着的东西与logos之间的联系方才得以实现。在赤裸生命的“政治化”——这是一个典型的形而上学任务——中,活着的人的人性被决定了。[……]因为人是活着的东西——他在语言中把自己和自己的赤裸生命分开、把自己和自己的赤裸生命对立起来,并同时在一种包含式的排除中维持着自身与那个赤裸生命的联系——所以才有了政治。[20]

作为包含式的排除,语言的预设结构引出并决定了其他例外装置尤其是法律的结构。“语言是这样的主权者”,阿甘本写道,“这个主权者在一种永恒的例外状态下宣告语言外什么也没有,语言永远在自身之外。法律的特殊结构就基于人的语言的这一预设结构。它表达的是包含式排除关系(vincolo),一个事物因为在语言中、因为被命名而受制于这种关系。”[21]

这些对初始论题的进一步细化,在阿甘本语言理论后来所有的阐述中还会持续出现。近年来,阿甘本又对生产“赤裸生命”的政治例外状态和语言例外状态之间的类比提出了更加精细化的表述,目的是进一步强调这个事实,即我们谈论的是同一个结构。在埃尔尼亚的阿莫尼奥(Ammonio di Ernia)对亚里士多德的评注中,阿甘本找到了“赤裸声音”(phonè haplos)这一表达,它和“赤裸生命”一样,是为了让logos(和polis)出现而在后者中被排除-包含(escluso-incluso)的东西。

就像人的自然生命通过以赤裸生命的形式被排除而被纳入政治一样,语言(毕竟,根据亚里士多德——《政治学》1253a18——的说法,是语言建立了政治共同体)也通过在logos中的一种对“赤裸声音”(用阿莫尼奥的话来说,phonè haplos)的排除-包含(esclusione-inclusione)才有了地方/得以发生。[22]

这个结构不但对阿甘本的政治理论,也对、并且首先对他关于人的定义(再说了,这也是一个极其“政治”的问题)产生了重要影响。正如我们将看到的那样,这个问题也建立在例外结构的基础之上。在logos中对声音的包含式排除,正是从根本上使人成为“例外的‘是’”的那个东西,但根据阿甘本,这种包含式排除,也使人无法获得一种稳定的、被定义的“人性”。这就是为什么,就像我们将在下一部分中论述的那样,在阿甘本的理论建构中,人性永远是不可得的。

阿甘本

不可得的人性

从一开始,阿甘本就在音与话之间的接合中认出了从动物到人的通道(passaggio),他后来把这个过渡称作“人的发生(anthropogenesis)”。[23]在《人的声音》中,这变成了整个声音问题明确的核心焦点。阿甘本写道:“因此,人性问题的地方就在声音中[24],一切定义人性的努力,都必然会遇到音与话之间的接合问题”。[25]阿甘本因此而重复了联系语言来定义人的传统姿势,但与zoon logon echon的形而上学传统相反,他在某种意义上反转了他的术语。“若人性不是某种能在不考虑语言的情况下思考的东西”,他说,“这是因为,就像有人已经正确地指出的那样,语言是‘人之成为人’的精神形式和历史体现”。这个说法引自约翰内斯·罗曼(Johannes Lohman)的《哲学与语言学》(Philosophie und Sprachwissenschaft)。在这段引文的基础上,阿甘本提出自己的论题(这个论题肯定不是新的,但在这里得到了重新表达和细化):“人之‘成为人’有着语言的形式(il diventare umano dell’uomo ha la forma del linguaggio)”。可因为语言有着分裂的结构,所以“人的发生在构成上也是分裂的,和人的语言一样分裂、破碎”。[26]因此,“说话的主体——homo sapiens loquendi——和语言一样分裂”。[27]

就像我们已经看到的那样,人的语言的二元结构是一切例外结构的范式和起源,因此,人的发生和人性也呈现出这一形式:就像话在一个包含式排除的过程中被接到音上那样,在同样的过程中,人被接到动物上,文化被接到自然上,polis被接到赤裸生命上。[28]重要的是,这些不只是类似的过程,事实上,它们是同一个过程的不同名称:音与话的接合从本质上说就已经同时是人的发生、文化的进场(acculturazione)和人类共同体的建立了。根据阿甘本,这个结构使人性“很难把握”,这是因为这个结构的两项并非一定下来就永远不变的实体(sostanze)。[29]音与话之间的接合是成问题的、不稳定的和偶然的,结果,人性亦然。

阿甘本因此而提出一个论题,这个论题构成了他对人性的诠释的核心(并因此而也是《敞开》和《人的声音》的理论核心):“人的发生——原始homo的‘成为人’——并非一次性地发生于史前的原-过去(arcipassato):它是一个到现在都还在进行、并且不断地发生的过程。”[30]自《幼儿期与历史》起,阿甘本就一直在论证,语言的获得——音与话的接合——是一个偶然的过程,它需要被不断地激活,如此,也就总被延迟和更新。这个论题不是那么地明显。故而解释这点肯定是有帮助的,即,何以在历史上,人的定义一直是一个政治装置,为界定共同体的范围而起包含和排除的作用,阿甘本在《敞开》中就是这么解释的,而他在《人的声音》中也重复了这一解释。[31]但同时,这个论题又建构了一个人与非人的对立,把人(作为例外——例外这个词又源于ex-capere[拿出])拿出被认为齐一的非人动物群,就像话被拿出被武断地建构为“齐一的”的音一样。稍后我们还会回到这点。

不过,重点在于,对阿甘本来说,人的发生是“一个历史的操作”:“人”,他写道,“是这样一种活着的东西,他只能通过历史进入他的本性”。[32]因此,历史也是音与话之间的接合的产物——非常传统地,这意味着,只有人有历史。在这些著作中,阿甘本并没有(像他在20世纪70年代和80年代都还在做的那样[33])明确地拿非人来与人对照,但这个对照仍然是他的整个理论建筑所隐含的结果。人与非人的另一个根本差异,以及人性的历史性的一个后果,在于人“永远不确定自己一劳永逸地把握到了人性,人可能失去人性”。[34]《人的声音》的主要论题就是:

人性和人的语言是一个问题的两项(termini),这个问题无法解决,因为它与人类物种的历史重合。人类物种有历史,因为它无法完成自己的本性,它无法完成自己的本性又是因为这个本性与一个自身外的元素即语言密不可分,它本身就是分裂的。人类试图通过一个历史操作来获得自己本性的长达千年的努力注定无法达成它的目的。[35]

因此,“人得不断地‘成为’人,并一直是动物和非人”[36]。这意味着,人性是、且依然是捉不住(inafferabile)、得不到(irraggiun)的:“同样捉不住的,是在一个无尽的转变、死亡与重生过程中被捕捉的语言——即logos,人在其中接合并失去自己的声音——它将一直远远地这样停留在一切把它永远固定在语法中的努力之外”。[37]

这些论题依然使我们困惑。一个东西怎么会失去自己的本性这点依然不明显,且无法在这个论证框架外得到解释。阿甘本也没有解释,在音与话(自然与文化、自然与历史等)之间的接合装置外,人性和动物性是什么,而那个装置又被视作当然,被当作整个分析的预设。说到底,阿甘本想说的是,人是一种没有固定的、非历史的规定(并且不受制于这样的规定)的“能是”(un essere «potenziale»,或“能”之“是”),并因此而是一种自由之“是”(un essere libero)。而在他看来,其他活着的东西的本性都被这样的规定囚禁,都是生物必然性的囚徒。自20世纪70年代起,他就一直在重复这个核心论题,而“生命政治转向”特别是《敞开》中提出的论题,虽然多了很多人类中心的、对非人的开放,似乎也并没有修正这个核心论题。[38]同样“传统的”,还有他把人(对人们所认为的某种稳定、完全、直接本性的)缺乏转变为从根本上说正面的特征的姿势,因为就是这个姿势,从根本上给了人类例外的自由。[39]

阿甘本用他特有的哲学批判的姿势来总结这个讨论,即指出为达到一种新的、救赎的统一而克服形而上学的分裂与断裂的必要性:“只有通过让在这里不断运作的人类发生机器停止、失效,像人性——声音——那样的东西才可能出现”。[40]所以,只有在音与话之间的分裂复合的时候,人性和人的东西(在这里二者重合到了一起)才会最终出现。只有通过使人的机器(la macchina anthropologica)失效,这样的情况才会发生。就像阿甘本在《敞开》中论述的那样,论人的机器只会生产不稳定的、“假的”人性和赤裸生命。谢尔盖·普罗佐罗夫(Sergei Prozorov)因此而认为,这个停止和失效,将在实际上构成一种“对人的发生的逆转”,使人与非人之分、人的声音与蟋蟀的“唧唧”和驴子的“咴儿咴儿”之分变得无差别。[41]

因此,使“分”停止、失效将克服在阿甘本思想中依然存在的人类例外论。不过,我们有充分的理由提出这个问题,即,如果可以说,人和动物是这样一种部署即对例外的部署(dispositivo di eccezione)的产物的话,那么,在多大程度上,我们可以在这种部署外思考它们?当然,人的机器的失效应该能够克服例外(但失效本身并不会消除差异)。在这里,凯文·阿泰尔(Kevin Attell)提出了一种有趣的解读:他认为,失效会克服(像现在这样)把人看作“主权例外”的那种看法,但也会在把能力(即活着的东西本身)拔高为权力的意义上,把人的差异(也许,还会把所有差异)作为“实际例外”,也就是说,作为纯粹权力给保留下来。[42]这可能是阿甘本最私密的意图,但这位哲学家从来没有明确地谈到过这点,相反,他倾向于越来越多地转而强调什么是“人所专有的”,在那里,非人动物只起到背景和对照的作用。

使语言失效

就像从一开始到现在,用来表述“声音问题”的术语实际上都没有发生变化那样,一直以来,解决这个问题的方案也已然得到了明确的表述,并且在《人的声音》中,这个方案又以相同的术语再次出现了:“只有通过使音/话、语言/言语、名词/话装置——通过这个装置,声音在语言中被包含-排除——失效,才可能对声音问题采取正确的立场。只有在(这个装置失效的)这个点上,像声音那样的东西才可能出现。”[43]有时,这个失效看起来走向了普罗佐罗夫指出的“反转人的发生”的方向,就像在《语言的圣礼》(Il sacramento del linguaggio)(对一些人来说惊人)的结论中那样:

也许,是时候质疑语言,在我们的文化中一直以来享有、并持续享有的特权,即它是一种具有无与伦比的能力、效力和美的工具了。从自身来考虑,语言并不比鸟鸣更美,也不比昆虫交流的信号更有效,更没有狮子宣告自己支配权力的咆哮更有力。[44]

阿甘本经常从使意指失效的角度来设置这个方案,而对阿甘本来说,这个失效(发生)的主要场所一直是诗。从20世纪70年代和80年代的著作开始,从《诗节》(Stanza)到《语言与死亡》(Il linguaggio e la morte)再到《散文的理念》(Idea della prosa),尤其是在《意大利范畴》(Categorie italiane,英译为《诗的终点》)收录的文章中,诗一直被当作那个世界——它使语言的传达和信息功能失效,并因此而暴露了语言纯粹的“媒介性”——模型。比如说,在《王国与荣耀》(Il regno e la Gloria)中我们发现了这样的定义:诗标志着这样一个点,在这个点上,语言“停在自身内,沉思它的说的能力[Potenza di dire],并以这样的方式使自身向一种新的、可能得使用开放”。[45]

在《人的声音》中,阿甘本对呼语的分析[46]又让人想起了诗的范式,呼语构成了这样一种语言实例,它召唤或互换被命名的事物,并因此而把自身放置到符号的和语义的之间,并因此而揭示并化解了“语言向两个不同平面的分裂(scissione del linguaggio in due piani distinti)”。[47]通过呼语,语言致力于把握在构成上超出它的东西:“这个某事物,这个召唤而不意指的元素,和声音有关”,也就是说,和“纯粹召唤的,作为factum nominis(唯名的事实,即它只是一个名称的事实)或更确切地说作为factum vocis(声音的事实,或声音这个事实)的”声音有关。[48]一种与呼语类似的情况是拟声词:这是一种与符号和所指都没有关系的形式,一种非语法的形式,它中断了句子的正常(行进)过程。比如说,在乔瓦尼·帕斯科里(Giovani Pascoli)诗中,拟声词就是这样用的,在那里,“动物的声音溜进了语言,同样,语言也碎成了动物的声音”。[49]在拟声词那里,和在呼语那里一样,“发出召唤的只能是声音。[拟声词和呼语]是意大利语言通过中断自身,在自身内呼唤和召唤鸟或青蛙的语言——或者反过来,允许自身被动物的语言召唤——的方式”。[50]

在这些意指失效的实例中出现的,是作为语言的纯粹“地方(luogo)”或“质料(materia)”的声音[51],并且只有在这个意义上,声音才是语言的起源。阿甘本在结论中坚持这点,即,在声音是在语言“里面的‘是’(essere-in)、是‘质料化(materiarsi)’和‘有地方/发生’”上的意义上,才可以说,“声音是chòra,也即语言的‘有地方/发生’和质料”。[52]换言之,“声音是在语言里面一直没有被说的、给语言地方的、在语言不间断的流变中散播其元素的那个东西:forma fluens(流变的形式),也只有在这个意义上,声音才是质料,因为只有质料会流变,只有声音和源有关(fontale)。”[53]用瓦尔特·本雅明关于摹仿的评论来说,可以把声音定义为“当呼语和命名、名词和话都在一种纯粹的可说性(dicibilità)中消失的时候出现的那种东西。声音通过召唤摹仿并通过摹仿召唤——(召唤和摹仿)什么?另一个声音?鸟的歌唱?人的语言?”[54]不过,在这里,《人的声音》戛然而止,几乎把这个话题扔进了一种向诗的韵文流变的哲学质问(un’interrogazione filosofica che confluisce nel verso poetico)。

在我们看来,这个有些仓促的对这个议题的放弃极大地限制了阿甘本提议的视野。但阿甘本之前就已经指出过另一条可能的、富有成效的“出路”,这条出路也能成功地把“声音问题”送出到它挣扎着要跨过的人类例外论的浅滩。在《什么是哲学?》(Che cos'è la filosofia?)的附录《至高的音乐:音乐与政治》(La musica suprema. Musica e politica)中,阿甘本在作为歌(canto)因此也即是作为音乐(musica)的声音的观念的基础上,拒绝了(作为活着的东西的非接合的声音的)“赤裸声音”的思想。通过重读柏拉图和公共歌曲(canti comunitari)在雅典polis中的作用,和反对人们所认为的logos的首要性,阿甘本断言,“人对世界的原始敞开不是逻辑的而是音乐的”。[55]在这点上,声音音乐的一面,是语言与“是”、也即与说的“有地方/发生”接触的那个点;而歌唱则“把说话之‘是’完整占有被他当作自己生命居所的语言的不可能性给符号化了”。[56]这一进路的一个重要方面在于,作为赤裸声音的歌唱不一定完全就是人的,并且,的确它也使音与话之间的接合的“例外”失效了。可这样一来,声音问题也会失去它在《人的声音》——就像这个书名明确表达的那样——中依然具备的,在定义人上的独特重要性。

因此,在我们看来,在这里,面对作为歌的赤裸声音这块石头,阿甘本的思想最终失败了(naufraga)。的确,在阿甘本的作品中,“赤裸声音”这个主题永远找不到一个可以和“赤裸生命”这个主题比拟的空间。“赤裸声音”被认为是“赤裸生命”的模型和反歌。与继续歌与音乐之路相反,阿甘本最近的作品标志着一种向书写的决定性的回归,后者把语言问题带回“文字”[57]和“文学”[58]问题。在最近的《语言的身体》(Il corpo della lingua)中,阿甘本说,一切哲学都它自己特有的失败,它很可能就不能避免这个失败。我们相信,确切来说,阿甘本的哲学在声音问题上失败了:通过拒绝发展作为歌的声音(这样的声音一定会超越人)的建议,他的思想不但放弃了让别人来延续自己工作的可能性,也未能满足其最鲜活的本雅明式的意图:从语言中根除不可说的东西。而那个不可说的东西就是声音。

参考文献

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer.: Sovereign power and bare life. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1998.

AGAMBEN, Giorgio. Il corpo della lingua. Esperruquancluzelubelouzerirelu. Torino: Einaudi, 2024.

AGAMBEN, Giorgio. Infancy and history: The destruction of experience. Trans. Liz Heron. London: Verso, 1993.

AGAMBEN, Giorgio. La fine del pensiero. In: AGAMBEN, Giorgio. Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività. Torino: Einaudi, pp. 137-139, 2008.

AGAMBEN, Giorgio. Language and death: The place of negativity. Trans. Karen E. Pinkus and Michael Hardt. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.

AGAMBEN, Giorgio. La voce umana. Macerata: Quodlibet, 2023.

AGAMBEN, Giorgio. Lo spirito e la lettera. Sull'interpretazione delle scritture. Vicenza: Neri Pozza, 2024.

AGAMBEN, Giorgio. Potentialities: Collected essays in philosophy. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1999.

AGAMBEN, Giorgio. The kingdom and the glory: For a theological genealogy of economy and government. Trans. Lorenzo Chiesa with Matteo Mandarini. Stanford: Stanford University Press, 2011.

AGAMBEN, Giorgio. The open: Man and animal. Trans. Kevin Attell. Stanford: Stanford University Press, 2004.

AGAMBEN, Giorgio. The sacrament of language: An archaeology of oath. Trans. Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press, 2011.

AGAMBEN, Giorgio. Vocazione e voce. In: AGAMBEN, Giorgio. La potenza del pensiero. Saggi e conferenze. Vicenza: Neri Pozza, pp. 77-90, 2005.

AGAMBEN, Giorgio. What is philosophy? Trans. Lorenzo Chiesa. Stanford: Stanford University Press, 2018.

ATTELL, Kevin. Giorgio Agamben: Beyond the threshold of deconstruction. New York: Fordham University Press, 2015.

CASTANÒ, Ermanno. Agamben : l'animale. La politica dalla norma all'eccezione. Aprilia: Novalogos, 2018.

CLEMENS, Justin. Language. In: in MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica (eds.). The Agamben Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 116-19, 2011.

DERRIDA, Jacques. The animal that therefore I am. Trans. David Wills. New York: Fordham University Press, 2008.

GEULEN, Eva. Giorgio Agamben zu Einfuhrung. Second expanded edition. Hamburg: Junius, 2009.

注释

[1] Agamben, Infancy and history, p.3.

[2] Agamben, Infancy and history, pp. 3-4, 7-8.

[3] 他在Quodlibet出版社网站上主持的专栏的名称“一种声音”(Una voce: (https://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben)也进一步证明了这个概念对阿甘本思想来说的核心地位。

[4] Agamben, Infancy and history, p.3. 阿甘本系统地把阳性的“(男)人”(uomo, man)当作通用的中性词,用它来指人类(l'essre umano, the human being)。虽然这种用法相当常见,尤其是在罗曼语言中,但近几十年来的女性主义批判表明,这个词既不中性,亦非无关紧要。在分析“人性”问题的时候,阿甘本对性别议题不感兴趣,这个不感兴趣当然构成了他的阐述中的一个盲点,使他没法提出很多非常相关的议题。这个盲点无法在阿甘本的体系中得到发展或“纠正”,所以在这里,我们不会分析或纠正这种用法。不过,我们觉得指出并强调他关于“人性”的分析中的这一根本局限性很重要。

[5] Clemens, Language, p. 117.

[6] Agamben, Infancy and history, pp. 7-8. 我们稍微修订了亚里士多德这段话的英译以使之更加符合阿甘本自己的用词。(亚里士多德文本的中译按意大利语译出,下部赘述。——译注)

[7] 近来关于动物语言的研究表明,很多动物的语言(人的齐一的话和动物的同样齐一、紧凑的音之分殊显然并不成立)不限于表达痛苦与快乐,也达到了表明“有益与有害”甚至是“义与不义”的程度,所以,看起来,亚里士多德的音与话之分不再成立。阿甘本虽然引用了这些研究中的一些(例见Infancy and history, pp. 56-7; La voce umana, p. 56),却没有得出关于亚里士多德定义的必然结论,因此也就损害了他自己的语言哲学的整个建筑。

[8] Agamben, Language and death, pp. 87-88, 91.

[9] Agamben, what is philosophy, p. 15.

[10] Agamben, Vocazione e voce, p.88. 这篇讲稿没有收入阿甘本的《潜能》。(中文版的《潜能》较其他版本都更为完整,其中也收录了这个文本。——译注)

[11] Agamben, Vocazione e voce, p.88.

[12] Agamben, La fine del pensiero, p. 137.

[13] 在《幼儿期与历史》(pp. 51-52)中,阿甘本写道:“根据西方形而上学传统——这一传统把人看作一种zoon logon echon(一种有语言的动物)——不是一般而言的语言使人从其他活着的东西,而是语言与言语之间、符号与语义之间[……]符号系统和话之间的分裂,使人从其他活着的东西脱颖而出。事实上,并非动物没有语言;相反,它们总是并且完全是语言。[……]动物没有进入语言,它们已经在里面了。”

[14] Agamben, La voce umana, p. 19。这是阿甘本在《人的声音》中唯一一处提到动物的语言的地方,但在更早的作品中,提到动物的语言的地方也不多。的确,他经常不加批判地重复这个论题,比如说在《声音试验》(What is philosophy ?, p. 14)中:“从起源开始,人的语言便经历了一系列的分裂,这是任何一种动物的语言都不可比拟的。”我们认为指出这点是重要的,即甚至在最近的研究中,阿甘本也对关于非人类语言的行为学或哲学研究几乎没有任何兴趣,这因此也就限制了他所以意图进行的,对亚里士多德和研究西方传统的语法学家与语言学家的重新诠释。

[15] Geulen, Giorgio Agamben zu Einführung, p. 76.

[16] Agamben, Infancy and history, p.8.

[17] Agamben, la voce uman, p. 43.

[18] Agamben, la voce umana, p.31, 强调部分是我们加的。

[19] Cfr. e.g. Agamben, La voce umana, pp. 79-80 ; Agamben, What is philosophy?, pp. 19-20.

[20] Agamben, Homo sacer, p. 8.

[21] Agamben, Homo sacer, p.21. 在《语言是主权者》(Il linguaggio è il sovrano)中,卡洛·萨尔扎尼专门探索过语言与政治之间的这一预设关联。

[22] Agamben, La voce umana, p. 59. 亦见Agamben, What is philosophy?, p. 19.

[23] 在《阿甘本与动物》(Agamben e l'animale)中,埃尔马诺·卡斯塔诺已经说明和探索过阿甘本主要作品中这一重复出现的结构。

[24] 或,人性问题就发生于声音,人性问题就是在声音中发生的。——译注

[25] Agamben, La voce umana, p. 58.

[26] Agamben, La voce umana, p. 58-59.

[27] Agamben, La voce umana, p. 60.

[28] Cf. Agamben, La voce umana, p. 59.

[29] Agamben, La voce umana, p.60.

[30] Agamben, La voce umana, p.60. Cf. Agamben, The Open, p. 79.

[31] “声音问题——就其中涉及人的定义而言——是一个本质上政治的问题,其中总会涉及关于什么是人、什么不是人的决断”(Agamben, La voce umana, p. 60).

[32] Agamben, La voce umana, p. 61.

[33] 比如说,在最初发表于1987年的论文《论思想的能力》(La Potenza del pensiero, On potentiality)中,阿甘本写道:“其他活着的东西都只有自己特定的能力之能,它们只能做这个或那个(它们只能有写在它们的生物召命中的这样或那样的行为)。而人则是有自己的不能之能(può la propria impotenza)的动物。人之‘不能’的深渊有多深,人之‘能力’就有多大”(Agamben, Potentialities, p. 182, 强调部分是原文就有的)。

[34] Agamben, La voce umana, p. 59.

[35] Agamben, La voce umana, p. 61.

[36] Agamben, La voce umana, p. 88.

[37] Agamben, La voce umana, p. 88.

[38] 关于阿甘本那里某种人类中心主义的持存,参见Salzani, Agamben and the animal; Salzani, Gli animali di Agamben.

[39] 在这方面,德里达在《因此我所是的动物》(The animal that therefore I am, p. 20)中写道:“矛盾地,在人那里的一个错误或缺陷的基础上,人才成为自然和动物的主宰。从那个缺乏、一种巨大的、完全不同于人分给动物的那种缺乏的缺乏出发,人一举建立或断言了自己专有的东西(这样的人专有的东西,他所专有的,是没有他专有的东西这一点)和他在所谓的动物生命之上的优越性。这后一种优越性是一种无限的、典型的优越性,它专有的是这样一个事实,即它同时是无条件的和献祭的。”

[40] Agamben, La voce umana, p. 61.

[41] 参见Prozorov, How to Chirp Like a Cricket.

[42] Attell, Beyond the threshold of deconstruction, p. 173.

[43] Agamben, La voce umana, p. 62.

[44] Agamben, The sacrament of language, p. 71.

[45] Agamben, The kingdom and the glory, pp. 251-52.

[46] Agamben, La voce umana, pp. 18-19.

[47] Agamben, La voce umana, p. 19.

[48] Agamben, La voce umana, p73,76.

[49] Agamben, La voce umana, p. 39.

[50] Agamben, La voce umana, p. 38.

[51] Agamben, La voce umana, p. 56.

[52] Agamben, La voce umana, p. 62.

[53] Agamben, La voce umana, p. 63.

[54] Agamben, La voce umana, p. 64.

[55] Agamben, What is philosophy?, p. 100.

[56] Agamben, What is philosophy?, p. 99.

[57] 参见Agamben, Lo spirito e la lettera.

[58] 参见Agamben, Il corpo della lingua.