艺术人物|石至莹:石海之间,对话与凝视

上海艺术家石至莹的欧洲首场个展《万物亲亲》这些天正在比利时举行,石至莹以近似单色的笔触描绘广延的场景(如海、沙、草等)而为人熟知,近日走访了她的工作室。

除绘画作品外,工作室藏有不少画册和书籍,其中意大利作家卡尔维诺的《新千年文学备忘录》曾被她反复翻阅。那些文字,或许让她的绘画跳出其本身,在绘画平面和状态感受之间发生着缓慢但持续的转变。

石至莹在工作室。

在比利时安特卫普维伍德画廊举行的石至莹欧洲首场个展《万物亲亲》中,画中的石头如低语者般沉默;大海不断生长而有节制。两种看似对立的物象——坚硬的石与流动的水——并置一处,传递出一种内心的亲密与秩序,一种时间深处的缓慢对话。

这位1979年出生于上海的艺术家,从附中到硕士,都在上海大学美术学院度过;硕士毕业后,进入上海油画雕塑院工作。心无旁骛地绘画成为了她的日常,也贯穿了她迄今为止大部分的人生。虽然成长在都市,但她笔下的世界像是一场凝视:既冷静又有温度,仿佛把绘画当作一种修行。

石至莹个展《万物亲亲》展览现场,比利时 安特卫普

大海与石头:静谧之力与坚硬之物

以大海作为创作主题,源于艺术家一次看海的经历。那是多年前,她去看望在美国读书的朋友,当爬上一座灯塔,从高处观海,“忽然产生了肉身消失,意识却存在、人仿佛进入的更广阔时空的特殊体验。”

这让人想到美国女作家伍尔夫《到灯塔去》结尾所描述的,莉丽·布里斯库敏捷地转向她的画布,“带着一种突如其来的强烈冲动,好像在一刹那间她看清了眼前的景象,她在画布的中央添上了一笔。画好啦;大功告成啦。是的,她极度疲劳地放下手中的画笔想到:我终于画出了在我心头萦回多年的幻景。”

石至莹,《海浪 No.1&2》,2021, 布面油画,240x180cmx2幅

然而,艺术创作并不一定是一瞬间的迸发,如何将瞬间的感受转化为画面,往往伴随着大量的思考和推敲。在刹那的体会后,石至莹通过拍摄照片和视频记录海的状态,回忆海边的听觉和嗅觉体验,记录各类大海有关场景。她尝试用蓝色——最显而易见的选择——但很快意识到,色彩是因为眼睛与光波的错觉关系而产生的。于是她转向黑白,去除颜色的情绪干扰,以黑白描绘大海。2009年,她在北京尤伦斯当代艺术中心举办的首次个展,便展出了那个阶段“无色无垠”的大海。而在石至莹持续至今的“海”系列中,从水波不兴,风平浪静,到笔笔相接,瞬息万变、此起彼伏,以至无尽。

石至莹,《深蓝色的海No.1》,2025,180x250cm

相比大海的开阔,石至莹对石头的观察是微观的。她研究各种石头,从天外陨石到手边宝石,探索如何以不同笔触的起承转合,表现石头的质感和肌理,再将石头间的微妙关系搭建为一片弥漫着意趣的场景。

石至莹,《宝石与镜像26》,2025, 布面油画,115 x 150cm

“就像牧溪的几个柿子、八大的两条小鱼,它们之间是有联系的,而不是单纯的两个静物。”她说,“有时,石头叠加,会产生方向性,像是我用石头搭‘造像’。其中一些拟人化的关系,耐人寻味。”在此,不再是静物,而是带着情感的角色。

石头和海之所以吸引她,是因为变幻莫测。“导致我在绘画里做不同尝试,而不是以一种风格化的画面来不停反复。比如石头,它有粗粝的一面,也有宝石的光滑亮泽;海面也是,可以是波浪明显,也可以是平缓寂静。这些变化,如何通过绘画笔触来表现?”

石至莹,《天蓝色的海No.1》,2025,布面油画233x175cm

近两年,石至莹重新在画中引入颜色,并将其融入笔触、结构、情绪的关系中。在画面中,她不断调试它们的相遇方式。欧洲的首次个展,呈现的便是艺术家对这两个长期研究的主题(陆地的坚硬之物,大海的静谧之力)于近两年的思考。石至莹的绘画中,它们不再分属自然,而是变成了人的投影、情感的符号。

石至莹,《宝石与镜像No.31》,2025,53×70cm

绘画相通,以油画体会中国古代绘画手感

虽然,石至莹目前的创作多为油画,但她小时候写过一段时间书法。然而对一个小孩来说,这种日复一日的训练过于枯燥。之后,也学过电子琴等“当年流行的项目”,都没有延续。

直到,1990年代初母亲上夜校时,她坐在一旁自顾自地画画,刚好被母亲一个会画画的同学看到,并成为她的启蒙老师。从那时起,她便走入绘画世界。初中之后,这位老师推荐了一位美院老师,至此开始了正规的学习。

此后,进了上大美院附中,再后来,顺理成章考入了上大美院油画系,从本科到研究生,直到目前为止,“还是对画画很有兴趣”。

石至莹工作室一角,范宽《溪山行旅图》、创作手稿、画册等并陈。

“小时候不太懂国画,也看不太进,会觉得老气。”石至莹笑着说,“小时候容易有偏见,当时觉得油画时髦,是当代的。”但随着时间的推移,尤其是在上海油画雕塑院工作后,面对更开阔的艺术视野,她开始意识到:古代书画中蕴藏着许多。像是一场“补课”,从读画论、看画册,到反复在博物馆中面对真迹,石至莹逐步建立起对中国绘画的认识,那些曾经“不懂”的东西也逐渐在她的画中浮现。

早年练习书法的经历,似乎为现在埋下伏笔。闲时她会临写《石门颂》,或抄写《金刚经》,“写字纯粹是为了安静下来,不需要考虑结果。”同时在毛笔的一笔一划之间,也包含着一种“呼吸逻辑”【注:源自法国汉学哲学家朱利安(François Jullien),用以描述动态的精神节奏】。

石至莹,《海浪4》,2021,130x200cm, 布面油画(受龚贤影响的海)

在石至莹的工作室中也摆着许多古代中国绘画画册与画论,从敦煌的造像、色彩,到龚贤的山水都是她反复研究的对象。在画海浪的留白而陷入困境时,龚贤通过边缘的层叠与浓淡变化处理烟云的方法,给了她启发——中国古代绘画并不是遥远的传统,而是可以不断提供实际帮助的“当代工具”。

石至莹工作室一角。

在她看来,古人对山石、水波、云烟的描绘,都在处理“如何通过笔触传达时间与结构”的问题。“在中国古代书画中,用笔的变化既带有个人的手感和痕迹,同时又有对象的物理质感和笔墨趣味。三者的平衡,直接导致了一种冷静而又客观的无我状态。”

石至莹,《岩石8》,2016, 布面油画,30 x 40cm

在她看来,中国老一辈油画家早已开始了油画与中国古代绘画融合的实践。在不久前油雕院美术馆举行的“色彩之诗——周碧初捐赠艺术展”上,石至莹感受到,“虽受印象派影响,但周碧初的笔触走向和印象派完全不同。印象派的笔触是对光的解构,而他笔下的树的笔触,更像中国画中的‘点’,表现的是自然与内在状态的统一。”她认为,这与中国画“书写性”的传统一脉相承。一笔下去,不只是物的形,也包含了人的动态轨迹与情绪“手感”。

余德耀美术馆《石至莹:东方故事集》展览现场,2024

正如,卡尔维诺在《新千年文学备忘录》所描述的“不妨设想一部作品如果是从自我的外部构思的,从而使我们逃避个体自我的有限视角,不仅能进入像我们自己的自我那样的各种自我,而且能把语言赋予没有语言的东西,赋予栖息在檐沟边缘的鸟儿,赋予春天的树木和秋天的树木,赋予石头,赋予水泥,赋予塑料。”创作并不是寻找确定性的结果,而是感受天人合一、物我合一,在轻与重、显与繁之间建立秩序与节奏。

在层层笔触与有限色彩中,艺术家构筑着属于自己的绘画逻辑:笔触中能看到对象的物性、能看到艺术家参与的痕迹和心理状态。

注:本文工作室图片为记者摄,部分作品版权为©️艺术家和维伍德画廊

相关文章

甘肃嘉峪关市委书记刘永升,调任贵州省国资委党委书记

一起互联网企业高管收受商业贿赂案被侦破:收受4000余万元,7人被抓

7月语言学联合书单|语言与文化依恋研究

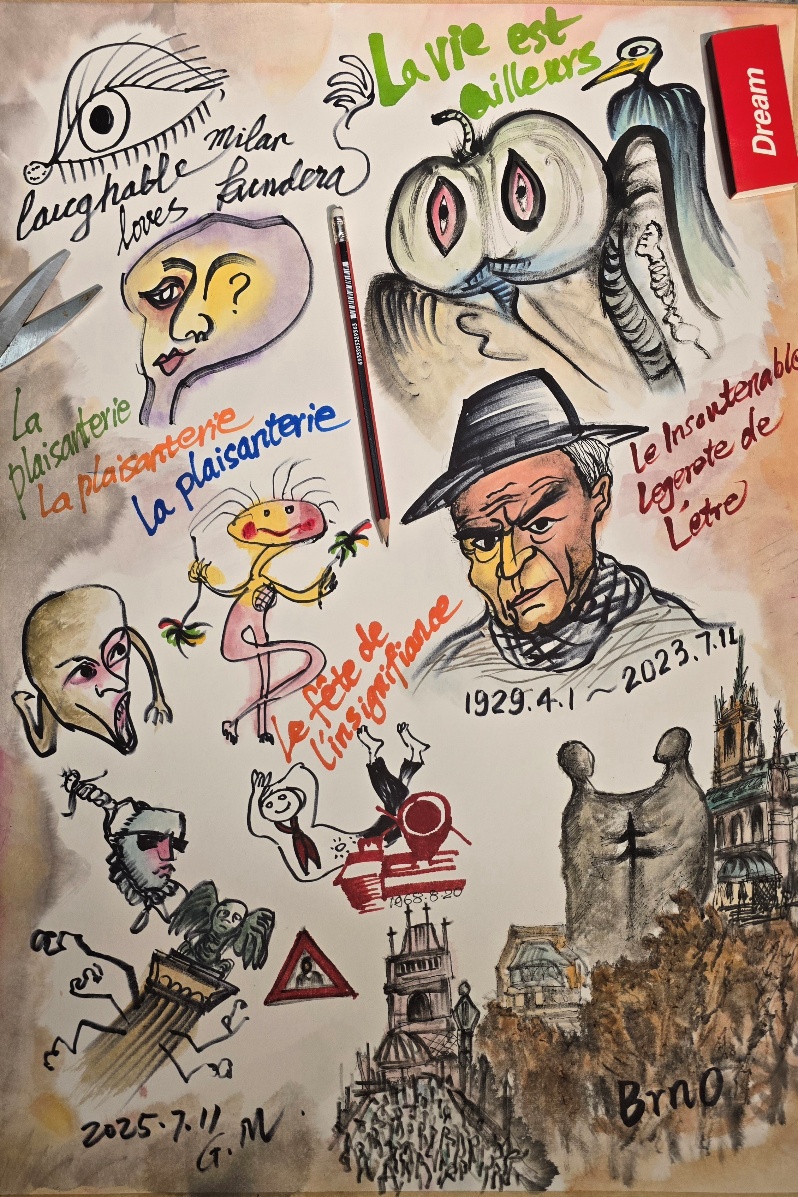

李公明︱一周书记:没有一句正经话的……昆德拉

格筛板脱落致6名大学生溺亡,涉事企业今年曾更换部分格栅板

贵州贵阳市原市长马宁宇被双开:贪婪腐化,大搞权钱交易

印度恢复发放中国公民旅游签证,中印关系重回正轨还需多久?

国家医保局:今年1-6月全国共追回医保基金161.3亿元

6名大学生在企业参观学习溺亡,知情人:实习与毕业要求挂钩

复旦大学附属肿瘤医院召开干部大会,这三人职务有变化

无缘四强也已足够亮眼,年轻的中国女排有了迎接挑战的底气

专访|马伊琍:和创作者、观众“共建”那些鲜活的女性形象

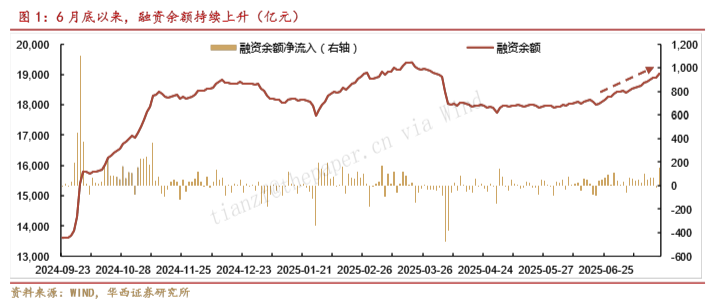

A股融资余额连续3个交易日超过1.9万亿元,意味着什么?

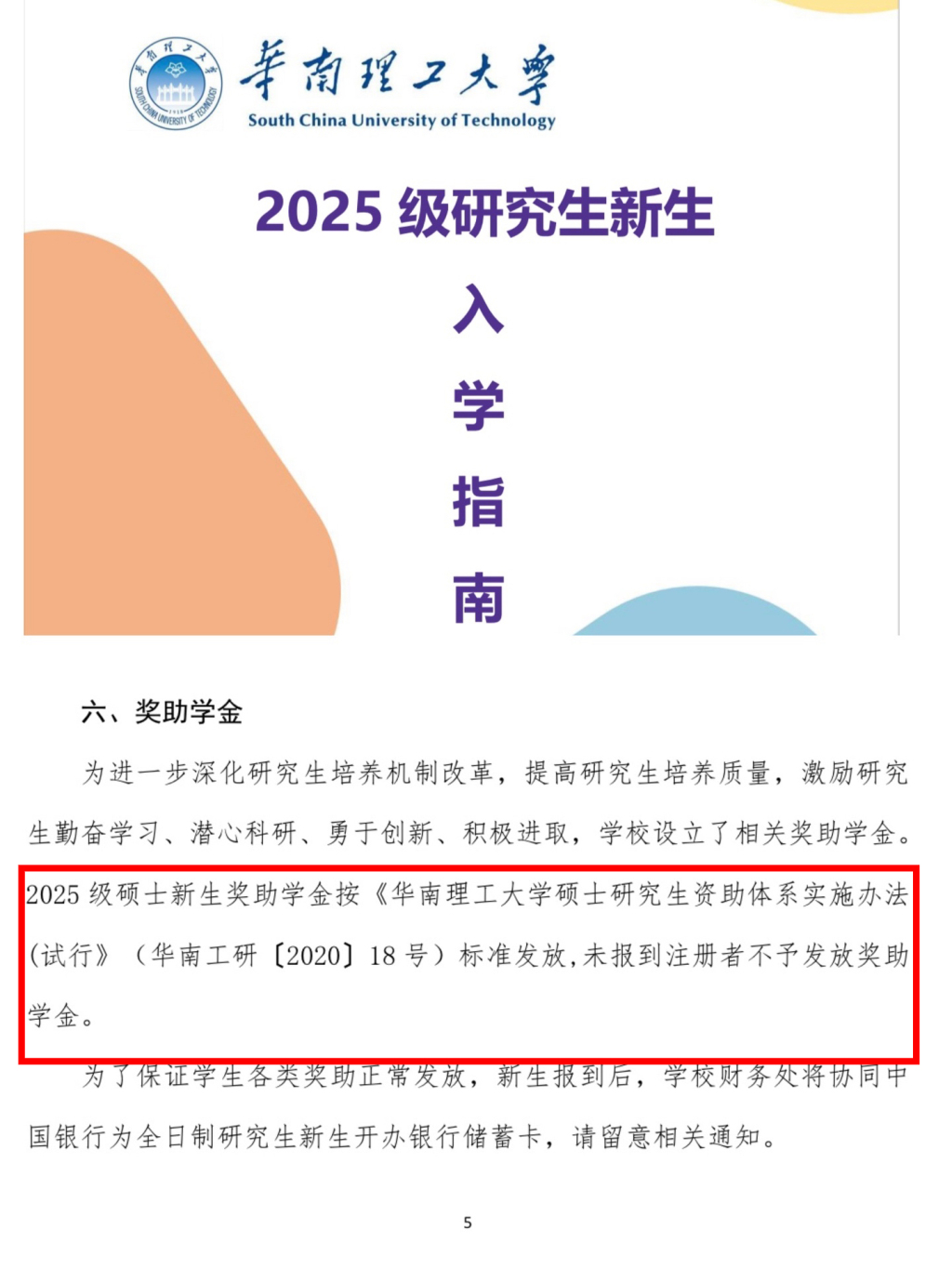

华南理工奖学金新规后续:学生已接通知延用原“全覆盖”政策

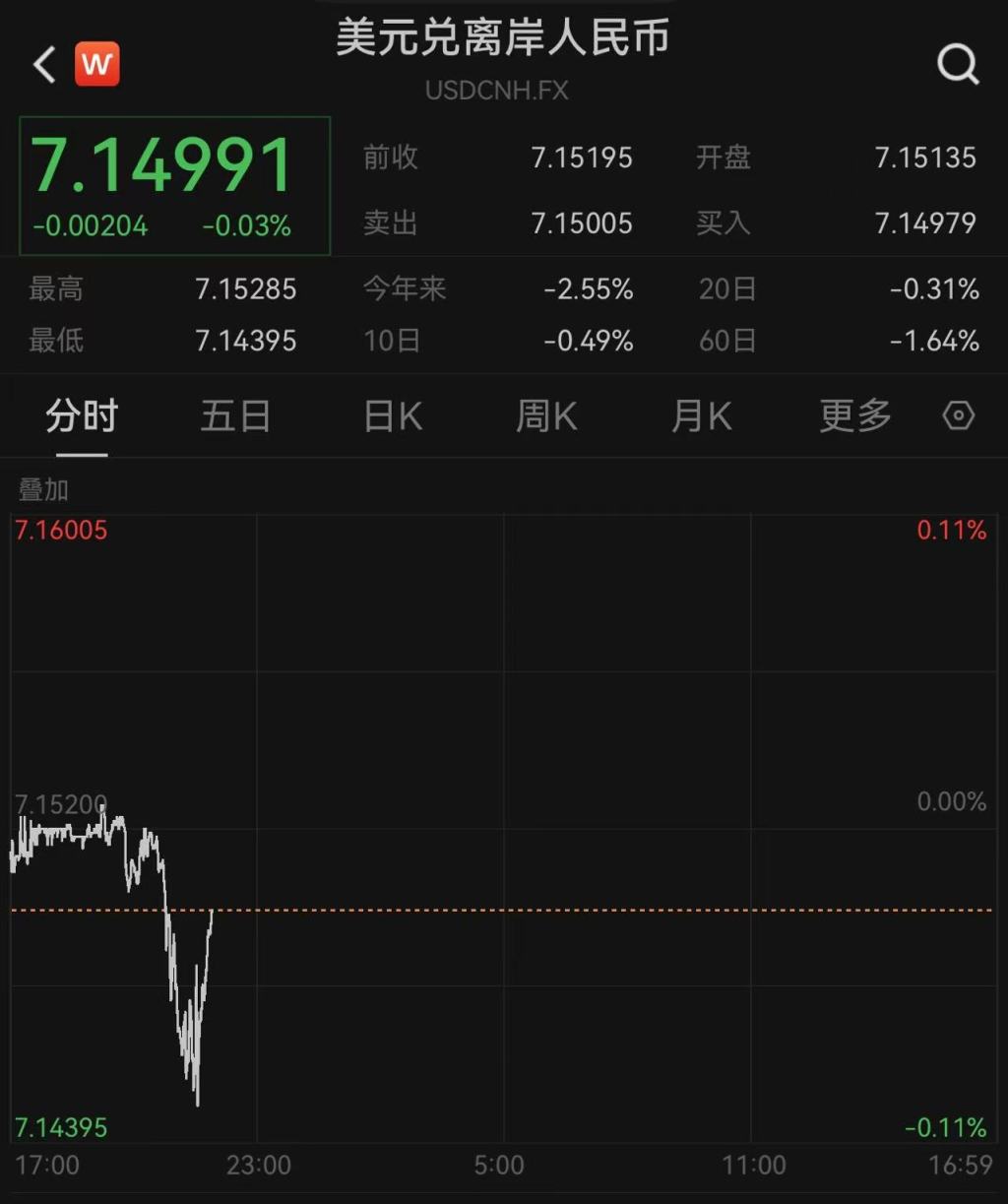

8个月新高,在岸、离岸人民币对美元汇率升破7.15关口

新华社副秘书长徐姗娜调任中国文联理论研究室主任

展示跨界融合新场景,2025年世界教育者大会下月举行

中国常驻联合国代表傅聪:中东不稳,天下难安

6名大学生在中国黄金内蒙古矿厂参观学习时坠落溺亡,涉事矿企10多天前刚开过安全会

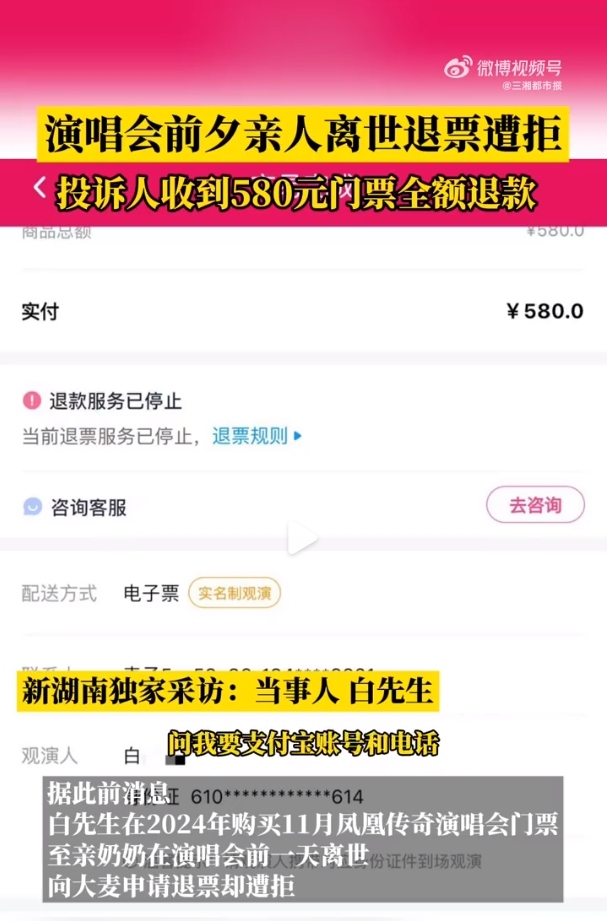

演唱会前至亲离世消费者申请退票遭拒,僵持数月后大麦网退款

- 三河市委主要负责人被免职!人民网评:用追责硬手段真正维护营商环境

- 一个鸡蛋的暴走15周年媒体发布会在上海浦东前滩成功举办

- 国家统计局:美国加征高额关税短期会带来一定压力,但改变不了中国经济持续长期向好的大势

- 国家统计局:要全面客观看待近期价格的低位运行,具有明显的阶段性和结构性特点

- 青岛:多孩家庭购房最高补贴10万元,推出青年群体“低月供”住房贷款金融产品

- 海南陵水县一别墅区被指违建已获确认,60岁举报人曾两度遭人蒙面袭击

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯