在新时代下拓展中国二战史研究——记中国第二次世界大战史研究会2025年年会

2025年10月17日至19日,由中国第二次世界大战史研究会主办,教育部国别和区域研究中心赣南师范大学新加坡研究中心、赣南师范大学历史文化与旅游学院承办的“中国第二次世界大战史研究会2025年年会暨‘纪念世界反法西斯战争胜利80周年’学术研讨会”在赣南师范大学召开。来自中国社会科学院、武汉大学、国际关系学院、华东师范大学等知名高校和科研院所的近100名专家学者、硕博士生出席了会议。

与会者合影

大会开幕式由赣南师范大学历史文化与旅游学院党委书记黄晓萍主持,赣南师范大学党委委员、副校长罗序中教授、中国社会科学院世界历史研究所所长刘作奎研究员、中国第二次世界大战史研究会副会长、兰州大学汪金国教授、赣南师范大学新加坡研究中心主任魏炜教授分别致辞。中国第二次世界大战史研究会名誉会长武汉大学胡德坤教授和首都师范大学徐蓝教授、研究会会长国际关系学院林利民教授、赣南师范大学朱大伟副教授作主旨报告。

在开幕式致辞中,赣南师范大学党委常委、副校长罗序中教授指出,全国各地的专家学者齐聚赣南红土,共同纪念“世界反法西斯战争胜利八十周年”,意义重大、影响深远,学校长期以来高度重视历史学科的建设,使得历史学科在抗战史研究领域中形成了鲜明特色。中国社会科学院世界历史研究所所长刘作奎研究员以“百年巨变下的正确二战史观与〈新编第二次世界大战史〉的学术意义”为题展开论述,认为二战史研究不仅关乎历史真相的还原,更关乎人类文明记忆的延续与国际秩序的正义维护,面对当今复杂多变的国际形势,重温二战历史、厘清史观争议、守护历史真理,具有重要的现实意义与时代价值。副会长、兰州大学汪金国教授回顾了学会在推动国内外二战史研究领域发展中的重要作用,呼吁与会专家学者以此次盛会为契机,深入交流思想、凝聚学术共识,推动构建以中国经验与东方智慧为支撑的国际二战史话语体系,从而为维护世界和平、弘扬人类共同价值贡献新的学术力量。

魏炜教授在致辞中热烈欢迎来自全国各地的专家学者齐聚赣州,共襄盛会,指出世界反法西斯战争是人类历史上最伟大的正义之战,包括新加坡在内的南洋华侨华人,在祖国危难之际和太平洋战争爆发后,展开了英勇的抗日斗争;恰逢世界反法西斯战争胜利八十周年,赣南师范大学有两位老师参与了《新编第二次世界大战史》的编写工作,更有幸承办本次学术年会,这是学会对学校的信任与厚爱,也是对世界史学科建设成果的充分肯定。

在大会主旨发言环节,研究会名誉会长武汉大学胡德坤教授指出,今年恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年,是具有特殊纪念意义的一年;强调中国关于二战与抗战的历史叙事体系已逐步确立,中国共产党在全民族抗战中的中流砥柱作用是抗战胜利的关键;最后提出三点建设性建议:第一,要深化二战史研究,用事实纠正国际上流行的错误史观,捍卫历史正义;第二,要加强档案资料整理与国际学术交流;第三,要加快中国二战史研究成果的国际传播,让世界更全面地了解中国人民抗日战争的真实贡献与历史意义。

徐蓝教授则以《百年巨变下的中国人民抗日战争及世界反法西斯战争——纪念第二次世界大战胜利八十周年》为题,围绕习近平总书记提出的“百年未有之大变局”重要论断,从宏阔的历史视野与长时段的文明进程出发,对中国人民抗日战争及世界反法西斯战争的历史意义、政治遗产与当代启示进行了系统阐述,还指出抗日战争不仅是中华民族摆脱百年屈辱、实现民族独立与解放的伟大历程,更是世界反法西斯战争的重要组成部分,构成了人类历史发展进程中的关键节点。

朱大伟副教授围绕“二战记忆的区域视野与新加坡个案”作了报告。报告聚焦“二战记忆在新加坡”的双重谱系——以华人社群为中心的创伤叙事和以国家叙事为主导的制度化纪念,强调这两种谱系呈现社群记忆与官方记忆间的“错位—交错—趋融”轨迹。最后,他提出展望:一是拓展东南亚视角下的二战比较史研究;二是深耕跨语种档案与影像文本;三是推动公共叙事更细腻地连接历史教学与当代治理。

林利民教授以“过去—现在—未来”为纵深线索,重点聚焦“中美关系”这一决定性变量,分析了中国国际战略处境,认为当下中美互动已由过去的“韬光养晦、避其锋芒”转入“掰手腕”的新阶段,领域涵盖经贸、台海与南海海空行动、舆论与制度竞争等多个维度,此乃形势演进所致的历史拐点。

本次大会共设置四个分论坛和一个研究生专场。分论坛的主题分别是“世界反法西斯战争中的东方主战场”“历史叙事、历史教学与战争记忆”“第二次世界大战与战后世界”和“战时动员、外交与军事安全”。与会者围绕相关主题展开了深入交流和讨论,议题广泛、史料丰富,论证充分,展示了国内二战史领域的最新成果。

分论坛一——“世界反法西斯战争中的东方主战场”聚焦政治与战略、社会动员与对外传播等议题。多位学者围绕中国抗战在二战格局中的地位、区域战场的战略价值与国际合作机制展开深入讨论,呈现出以实证材料为支撑的多维叙事与方法创新的学术成果。军事科学院研究室主任刘庭华指出,中国抗日战争开启了世界反法西斯战争的序幕,作为东方主战场以14年持久抗战牵制日军主力,对盟军胜利作出了不可替代的贡献。三峡大学教授潘大礼基于华北抗日根据地基层党员干部刘荣的日记,揭示了全民族抗战时期基层党员“内化于心、外化于行”的党性修养实践,为观察战时党的建设提供了微观样本。福建农林大学副教授王振兴比较了“太行精神”与“吕梁精神”,指出二者同源共生而侧重有别——前者偏重群众动员与生产建设,后者凸显政治忠诚与斗争担当。浙江安防职业技术学院艾兵有反思了“浙南为边缘战场”的既有范式,强调其在牵制兵力、联通根据地与保障新四军生存发展上的枢纽地位。山西大学讲师赵耀虹考察了1942年蒙特朗布朗会议中的“中国式国民外交”,指出中国代表围绕盟军合作与战后对日处置问题形成共识,实现了有效对外传播的目的。中共浙江省委党校助理研究员杨成宇利用1936—1939年传教士的书信,分析了海外视角下中共军事形象由“畏惧—赞许”的转变过程,促进了国内外统一战线正向认知的形成。吕梁学院教授张发青以福曼档案为中心,辨析了境外藏近代中国与中国革命档案中的讹误与滥用,呼吁维护史料真实性以守护历史真相。中国国家博物馆研究员高翠以国博馆藏为中心,重访罗别愁在解放区的医疗救助与公共卫生实践,展示跨国援助在中国革命中的独特影响。贵州省工商联小微企业工委主任马晓春梳理了图云关国际援华医疗队在贵阳的组织与贡献,强调其“白求恩式”国际主义精神的历史与当代启示。青岛市公安局李沧分局浮山路派出所石鑫概述了山东敌后抗战的历程与趋势,强调中国共产党及人民军队在当地抗战发挥中流砥柱的决定性作用。史迪威研究中心主任助理杨罕亭论述了中国驻印军的组建与整训,指出其在缅北反攻中的关键角色,体现了战时现代化建设的综合成效。彭德怀纪念馆馆员陈思锦回溯了百团大战的过程与国际影响,认为彭德怀的统筹指挥既重创“囚笼政策”,亦为盟军太平洋战场赢得时间。总体而言,本组论文从国家战略、区域战场与跨国网络等层面交叉印证了东方主战场的历史地位,既重估了中国抗战对世界反法西斯战争的结构性贡献,也拓展了档案考证、公共外交与医学救援等议题的研究边界。

分论坛二——“历史叙事、战争记忆与历史教学”围绕二战起点与命名逻辑、记忆政治的当代流变以及中学课堂的方法创新展开研讨,呈现全球史视野与课堂实践相互支撑的图景。中国社会科学院研究院梁强梳理了“斯大林先发制人打击说”的来源与档案证据,认为所谓“5月计划”不足以推断斯大林准备先发制人,此争议折射苏联“进攻制胜”理念与国家动员能力之间的张力。沈阳大学教授罗潇冰从“世界大战”命名的全球意涵重审了二战开端,主张以九一八为起点以克服以1939年为界的欧洲中心叙事。华东师范大学教授徐显芬以历次“首相谈话”为线索揭示了日本历史记忆“对外—对内”的双重构造,指出“道歉/不道歉”“反省/不反省”的话语分裂。武汉大学教授张士伟强调二战起源分歧映照出中国国际地位的变迁,学界自冷战后日益倾向将1931年视为全球战争发端。中国社会科学院副研究员时伟通检视了美国公共记忆中的“重欧轻亚”问题,从纪念建筑、媒体与学术呈现追溯其历史与政治文化成因及未来可能转向。山东大学讲师谭学超主张在“东方战争策源地”研究中回归多方史料,关注九一八对苏中安全格局、苏日边境战事与中国抗战互动的联动机制。六盘水师范学院副教授花琦指出,二战记忆再书写本质上是历史解释权之争,衍生责任逃避与认同分裂,并对构建人类命运共同体提出挑战。河北师范大学讲师王瑶比较了两次世界大战的创伤叙事,认为二战由个体心理创伤转向对人类文明危机的集体反思,推动艺术从解构走向价值重建。中山大学助理研究员李远声剖析了“世界的文化人”在琉球的在地化与女性反战实践的交汇,展示占领体制下地方社会对外来理念的再诠释与和平构想。赣南师范大学讲师杨小凤提出以“学生叙事”重塑二战史教学路径,在核心素养导向下引导学生“像历史学家那样思考与表达”。兴国平川中学中小学高级教师伍臣斌以“大概念‘团结’”统摄抗战史教学,强调从统一战线与国际援助中理解协作守和平的历史智慧。赣州市章贡中学中小学高级教师刘伟清以“各自为战”透视二战生成与演进,指出由分散应对到协同作战的转变是扭转战局与塑造战后秩序的关键。赣南师范大学讲师郭秋兰围绕《二战与战后秩序的形成》提出核心素养驱动的教学设计,以大概念统整、史料辨析与角色模拟提升历史解释力。赣县第三中学中小学一级教师康鑫翌从课堂实践反思《中华民族的抗日战争》教学,主张在情境化与探究式中实现知识、价值与素养的协同育人。赣州唐江中学张齐平提出高中二战史“四课时”聚焦方案,围绕“背景与爆发—扩大与转折—胜利与影响—专题复习”优化时间与重点配置。总体而言,本场讨论在“何为二战的全球开端”“记忆如何被书写与使用”与“课堂如何培养历史思维”三条主线并进,既推动东方主战场的全球性定位,也为历史教育的价值引领与方法革新提供了可操作路径。

分论坛三——“第二次世界大战与战后世界”聚焦战后秩序重塑、历史记忆与现实关切的交织脉络,呈现理论与史料并重的研究新进展。中国社会科学院研究员姚惠娜强调以《新编第二次世界大战史》为抓手,坚守正确史观、抵制历史虚无,彰显学者对和平与正义的担当。北京建筑大学教授钮维敢从全民族抗战胜利与全人类共同价值出发,论证台湾问题纯属中国内政的历史和法理基础,主张以人类命运共同体理念化解“不干涉内政”遭遇的外部质疑。上海电机学院教授孔晨旭以“边际收益”框架剖析欧陆第二战场延迟开辟的英美苏博弈,指出国家利益最大化与人类共同利益之间的结构性悖论及其冷战后果。国际关系学院讲师郑晓明梳理了东南亚在日占与战后独立潮中的格局巨变,揭示美日回归与社会主义因素交织下的地区关系重塑。武汉大学副教授刘晓莉从二战—联合国—人类命运共同体的历史链条出发,阐明以联合国为基石的集体安全与合作共赢之必要。全国政协丝路规划研究中心编审张明林批驳了“西方中心”与修正主义叙事,主张以可靠数据与“三大全球倡议”引领二战史研究与国际秩序的公正化。上海大学副教授徐之凯解析了法占区公务员法改革中“去政治化/去中央集权化”的拉锯与妥协对西德行政重建的深远影响。国家文物局考古研究中心研究馆员王晶提出,二战水下文化遗产的研究与法治缺口,倡议以多边合作与规则塑造保障水下考古与国家权益。中国社会科学院研究员王宏波回顾了从国联失灵到联合国宪章确立集体安全体制的历史教训与制度生成。黑龙江大学教授李朋以二战的“三个名称”透视中国民族主义的现代塑形,指出其对中国参与战后秩序构建的意义。沈阳大学教授杨小梅评述了当代和平学的理论、实践与学科困境,提出“去意识形态化—跨学科—产学研用”相结合的改进路径。中国地质大学教授孙文沛追踪了德国右翼二战历史修正主义的演变与社会危害,提示需持续防范其“相对化”叙事。湖北大学副教授刘馗以全球史视角论证了第三世界兴起与二战的内在关联,强调战时动员、思想资源与国际环境对去殖民的催化作用。南开大学副教授王薇考察了英国皇家国际事务研究所对日本侵华战争认知由暧昧到批判的转向及其对英国远东政策的牵引。广州市南沙区文物管理所文物博物副研究馆员栾成以虎门炮台为例开展世界海防遗产比较,提出华南抗战证据链与遗产保护利用的新思路。淮阴师范学院副教授王胜梳理了战后中国依法收复南海诸岛与断续线的确立,指出其对东亚地区秩序重建的基础性意义。总体来看,本场讨论以史实与规范并进的研究,揭示二战及其后果如何持续塑造当代国际秩序与地区治理,并为推进公平合理的全球治理与命运共同体建设提供学术支撑。

分论坛四——“战时动员、外交与军事安全”围绕制度、后勤与跨国协作展开密集讨论,呈现多维度史实与现实关怀的交汇。山东师范大学教授陈海宏以《美国军事制度史》提纲挈领勾勒了美国军制演进与21世纪安全战略,提示我国国防建设的可资借鉴。武汉大学教授潘迎春梳理了二战时期美苏医疗卫生合作从物资互助到战后科研对接的兴衰轨迹,折射了大国协作与冷战裂解的张力。张华再探了伯力士在滇缅边境的鼠疫防控与厂矿防疫实践,指出其专业权威的确立与对抗日细菌战的战略价值。江西师范大学副教授雷娟利比较了中缅印战区美日后勤体系,美方以标准化与全球产业链重构保障效率、日方“现地自活”放大脆弱性,映照两种现代化路径的分野。郑州工程技术学院副教授曹占伟揭示了非洲在盟军战略中的地缘支点意义,从北非转折到“横贯非洲”东西走廊的航空物资输送网络,凸显海权节点与后勤动脉的关键作用。新乡学院讲师崔德龙以卡萨布兰卡会议剖析了美国对法政策由“维希偏好”向支持“自由法国”转向的逻辑及政权合法性博弈。赣南师范大学新加坡研究中心宋海群归纳了捷克斯洛伐克反法西斯抵抗的地区不平衡与外力渗透特征,追溯了其社会与统治模式差异的成因。兰州大学教授汪金国基于解密档案,重构了苏联秘密战线科技情报体系、“埃诺莫兹行动”、雷达等关键领域,实现了“弯道超车”。天津师范大学教授耿志揭示了美国战时以英美联合机制抢先控制全球核原料、巩固战后核优势的决策与运作。上海大学副教授朱虹考察了留日女子医学生在习医、行医与传医中的性别突破与知识转移,展示医学现代化的女性力量。中国社会科学院秦政综述了伊朗与二战关系的国际研究,指出“胜利之桥”背后的主权受损与社会创伤及其对当代政治心态的塑形。福建师范大学讲师吴耀庭比较了战后东南亚卫生治理的美国“主导型”、澳大利亚“辅助型”、世卫“重塑型”路径与资源整合困境。中国社会科学院助理研究员丁工以两次世界大战对大国更替的影响为样本,揭示了中等强国在旧秩序衰退中的上升机制并强调中国凭抗战晋升大国行列。阜阳师范大学讲师李晨以巢鸭监狱为切口呈现了东京审判执行、冷战早期美日关系与历史修正主义纠葛的微观图景。赣南师范大学讲师周余祥系统阐释了美国战时人力委员会在动员、分配与反歧视原则下提升劳动力效率的制度实践,指出其与战时生产—劳工三位一体机制共同托举战争工业的全面运转。

分论坛五——“研究生专场”聚焦档案解读、舆论建构与战略比较,呈现方法创新与问题意识并重的学术风貌。华中师范大学博士研究生沈乘风根据中英美印多国档案,还原了1945年重庆政府“印棉采购”全程,以三千吨短纤维棉支援大后方纺织,既是战时合作的范例,亦映照国际协作的掣肘。山东师范大学博士研究生邱月悦以图像叙事、证史与现象学剖析西方学界的中国抗战研究,揭示图像在国家形象与战争记忆塑造中的能动性。湖北大学博士研究生张铭睿系统梳理了日本海军27场“字母作战”,指出其由沿岸突击向内陆延展、由战术配合走向战略独立并最终折射“南进”与深陷华北战局的内在矛盾。中南民族大学硕士研究生赵晓倩以基督教会边疆服务部为例,考察了战时在西南少数民族地区开展医疗、教育与社会服务,推动科学卫生与家国意识生长。武汉大学硕士研究生智敏重估了1937—1939年国联防疫团来华之役,强调其在难民救护、公共卫生网络与技术合作上的制度化探索,为战后联合国卫生协作奠基。南京大学硕士研究生陈俊豪围绕“叶挺县”命名追踪革命记忆、政权合法性与战时动员的空间化运作。安徽大学硕士研究生聂悦梳理了浙盐“济皖济赣”由应急到互助的演进与盐米互换实践,展现省际经济互动的灵活性。安徽大学硕士研究生王悦检视皖南国统区贪腐的成因与整肃困境,指向地方治理失效与政权衰败逻辑。浙江大学硕士研究生郑雅文以美主流媒体报道解析了“中国叙事”的构型机制,在突出协同作战与战略价值的同时,提示数据与来源的局限。山东大学博士研究生贺佳欣揭示了纳粹对一战退伍军人的秘密动员与功能分工,呈现两战之间的社会连续性。湖南师范大学博士研究生谢智益描绘法境内黑市由“职业/生存”到“爱国”转向的两段式演化及德军政策的刺激与遏抑。武汉大学博士研究生冯琳梳理了二战期间美海军初级军官“三轨并行”教育体系与府学协作的“黄金时代”。兰开斯特大学博士研究生张哲浩考察了邓尼茨政权“帝国新闻处”在情报汇整与宣传上的有限整合,反映出战败体制的惯性与断裂。湖南师范大学博士研究生徐舰追踪了德国人视阈中的日本国民形象塑造问题,揭示轴心外交中的话语建构。上海大学硕士研究生饶芳草以柏林咖啡馆为切口,展示公共空间被纳粹“去公共化、再政治化”的过程。上海大学硕士研究生徐世扬剖析了“帕奈号事件”交涉,美方外交强硬与军事克制并行,折射日本军政分裂与美国内外政策摇摆。广西师范大学硕士研究生董骥从远东海军战略调整回望新加坡战略败因,指认英远东舰队覆没的关键性。广西师范大学硕士研究生杜林瑾运用“边缘地带”视角重读了1939—1941年日英东南亚博弈,凸显日本目标明晰、英国被动调整与中美因素上升。武汉大学硕士研究生袁琪则以政治战执行局为例,勾勒出英方对法心理战在“火炬—赫斯基—霸王”中的配合作用与失衡教训。

闭幕式上,研究会秘书长、中国社会科学院世界历史研究所姚惠娜研究员对过去一年学会的整体运行、科研成果与未来规划进行了总结,呼吁学会继续秉承严谨治学、合作创新的宗旨,在新时代历史学研究格局中,不断拓展中国二战史研究的学术高度与国际影响力。

研究会副会长、武汉大学彭敦文教授对会议进行了全面回顾与深刻总结,指出本次年会恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要节点,大会的成功举办为二战史研究的未来发展凝聚了共识,也为学术界以中国立场深化全球史研究、弘扬和平与正义精神奠定了坚实基础。

相关文章

“马克龙夫人被造谣为男性”案开审,女性为何总成假新闻攻击对象

美联储降息25个基点,分歧加剧:1人支持降息50个基点,1人支持暂停降息(声明全文)

进博“汇”|能“主动交流”的家庭陪伴机器人,将全球首发

民营火箭着急上天,但钱的问题还没解决

单价35元遭吐槽,面包跻身 “当代奢侈品三巨头”

短剧行业再刮“风暴”,AI真人短剧从容入场

巴西里约警方剿匪行动共打死117名嫌疑人

卡塔尔首相:调停方致力于推动加沙停火协议全面落实

法国检方称卢浮宫抢劫案出现重大进展

联大第33次通过相关决议,要求美国终止封锁古巴

受政府“停摆”影响,美众议院员工工资将暂停发放

李新伟履新信阳市委常委、宣传部部长,卸任副市长

美国宣布新一轮对俄制裁,重点针对两家石油公司

2023年以来,西藏已累计兑现创业扶持资金8.85亿元

湖南益阳5岁女童被断裂水泥杆砸中身亡,官方发布情况通报

店铺数量下降销售规模收窄,良品铺子前三季度盈转亏,营收下滑24%

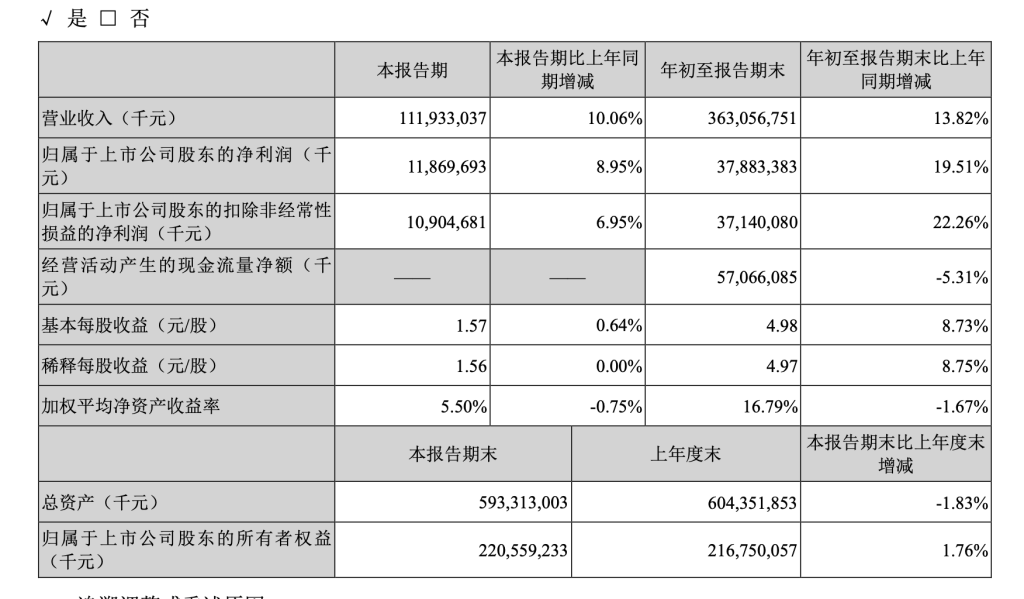

美的集团第三季度营收1119亿元,净利润119亿元增近9%

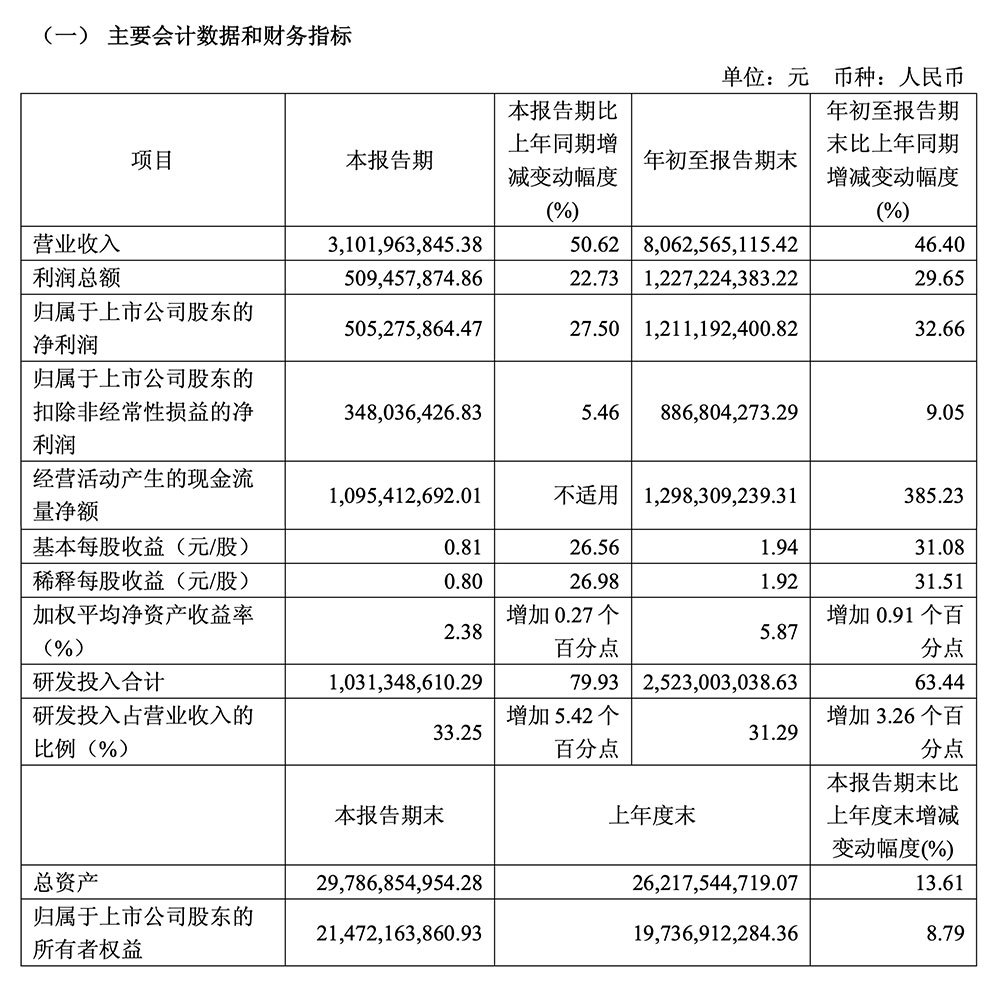

中微公司前三季度营收增长46%,多款薄膜设备性能完全达到国际领先水平

圆桌|市场潜力释放,上海如何加快建设国际再保险中心?

- 国家喊你减肥了|减肥门诊遍地开花,多学科加入,如何更高质量发展?

- 美高官改口要求伊朗彻底弃核,哈梅内伊:美国不可信,相信自己

- 宣讲从身边走向指尖,浦东7家平台上线“新思想引领新征程”理论专栏

- 分析|开门红:一季度GDP增长5.4%超预期,市场活力信心增强

- 体坛联播|阿森纳、国米晋级欧冠半决赛,王楚钦晋级16强

- 多米尼加俱乐部屋顶坍塌事故死亡人数升至232人

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯