视频|黎明:“大器晚成”也是人生价值的一种实现

是要张爱玲所说的“出名要趁早”,还是要高适的“大器晚成”?本期视频,四川师范大学影视与传媒学院副教授黎明从电影《长安三万里》以及《古代诗歌中的北京》一书出发,聊聊诗人高适。

张爱玲有句名言,“出名要趁早”。可是,看了电影《长安三万里》,读了《古代诗歌中的北京》一书里高适的边塞诗,我倒觉得:也许“大器晚成”也是人生价值的另一种实现。

高适出身将门,祖父为唐高宗时期名将,但是到他父辈的时候,家道已经中落,高适自己青年时期更是屡次应试不第。到了天宝八年,他以“有道科”及第,授封丘县尉,可是这时他已经46岁了。天宝十二年,他年近五十,才投笔从戎,在河西节度使哥舒翰幕府下做了一名掌书记。安史之乱时,年过半百的他,才因拨乱中的卓越表现,历任彭州刺史、蜀州刺史、剑南西川节度使等职,终散骑常侍,加银青光禄大夫,封渤海侯。可以说与“出名要趁早”不同,高适的“大器晚成”,也许更符合我们大多数普通人的人生轨迹和努力方向。

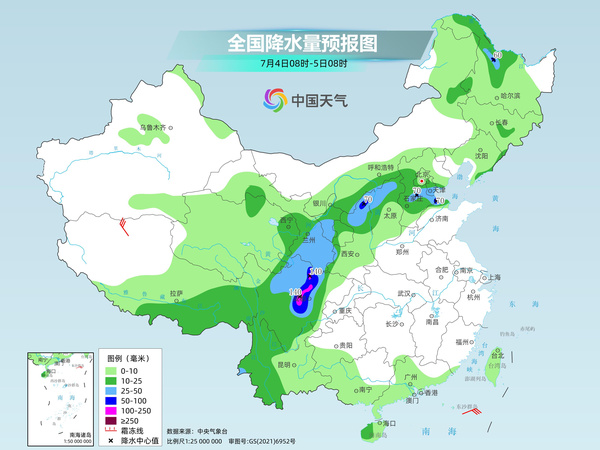

电影《长安三万里》的一个突破,是从唐代诸多才华横溢的诗人里,选择了以高适为叙事的主视角,将高适与李白的人生际遇,进行了对比。当李白高歌“仰天大笑出门去”时,高适却写下“寂寞向秋草,悲风千里来”。这种差异,也许不是才情的落差,而是生命节奏的自觉选择。就像高适在《塞下曲》中描写的那样,“万鼓雷殷地,千旗火生风”,看似笨拙的积累终将在某个时刻爆发出惊人的能量。

电影《长安三万里》中的高适

严羽曾在《沧浪诗话》中提出“盛唐气象”,而“盛唐气象”不仅存在于长安的巍峨恢弘、物华天宝之中,也存在于大漠穷秋、瀚海孤城的幽燕蓟北。“唐代诗歌中,燕蓟、幽蓟、幽燕、幽州、渔阳等地名,还有蓟门、蓟丘、幽州台、轩辕台等遗迹,作为意象被反复吟咏,尤其代表盛唐气象的边塞诗非常丰富,体现了北京阔大昂扬的文化自信。”

与李白“疑是银河落九天”的飘逸不同,高适的诗歌始终带着塞外的风沙气息。正如《古代诗歌中的北京》一书里说的,“燕赵重侠义、感然诺的地域风气和高适‘喜言王霸大略,务功名,尚节义’的习性深相契合”。“一身既零丁,头鬓白纷纷”,“古树满空塞,黄云愁杀人”,“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼”……年过不惑才崭露头角,却将半生蹉跎化作笔底惊雷,高适在燕赵大地的烽火狼烟中淬炼出了独特的诗学品格。

高适的人生故事,也像一面镜子,照见了坚持的意义。这种近乎执拗的坚持,构成了中国古代士人精神中“穷且益坚”的独特面向。高适把少年时的热血、中年时的坚忍,和着命运的一波三折,与勇气梦想的百折不回,酿成了一曲“士不可以不弘毅”的高歌。

早年家道中落,青年屡试不第,中年怀才不遇,到人生那个关键的转折点开始的时候,年近半百的高适,在古人看来,已是暮年。他的运气,真的不算太好。可是人生总不能时刻被运气覆盖,在没有运气的时候,努力才显得更加重要。