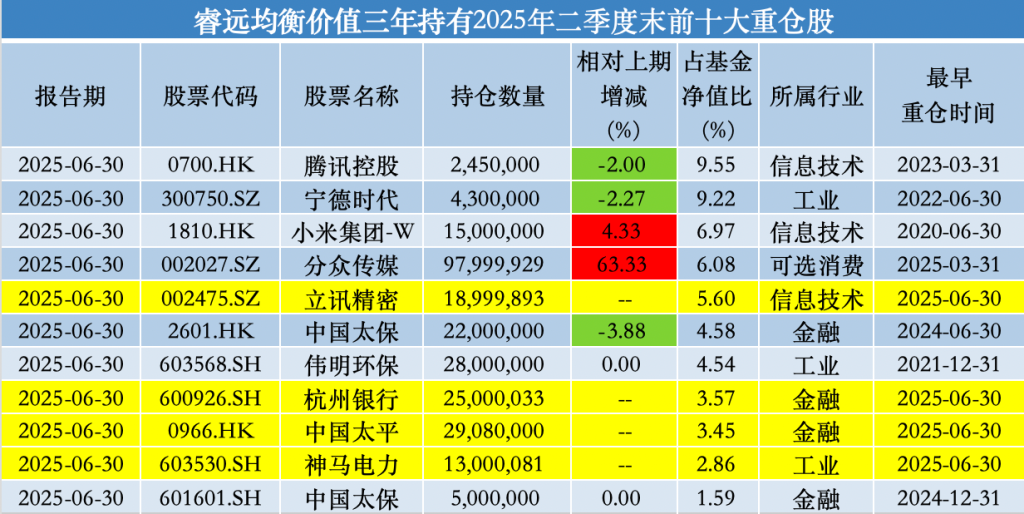

海沧启示③丨请百姓“点单”撬动服务变革,资源精准下沉构建城乡幸福圈

如何挖掘、盘活、利用好各方资源,更好推动城乡精神文明融合创建,是厦门市海沧区近年来着力解决的一个问题。

在不断探索和实践的过程中,答案逐渐有了轮廓:充分发挥新时代文明实践中心(所、站)阵地保障作用,创新建立“中心制单、群众点单、中心(所、站)派单、队伍接单、群众评单”的“五单”模式,打造多项公益服务项目,引导医疗、教育、文化、技术等领域从“供给导向”向“需求导向”转变,共同推动优质资源向乡村社区下沉。

海沧区委文明办相关负责人近日向(www.thepaper.cn)介绍:“通过前期大量的摸底调研和广泛征集群众意见,聚焦百姓需求,我们创建‘海沧区新时代文明实践资源清单’,整合链接各个文明实践单位、企业、商家等资源,实现城乡流通共享、并向群众家门口延伸。”

这样一套资源下沉、服务下沉、力量下沉的创新机制,既打通了服务群众的“最后一公里”,又实现了城乡文明资源的双向流动与优势互补。

海沧区锦里村以锦里公园、新时代文明站等为节点,建设城乡融合创建“新风园”。 记者 王珏玮 图

厦门大学公共事务学院教授林雪霏近日向表示,海沧是一个城乡融合度相对比较高的地方,其在精神文明实践上的做法和经验值得总结提炼。无论是硬件设施的提升改造,还是软性的服务,最终的落脚点都是为了人民的幸福生活。

“以群众需求为导向的资源下沉模式,让民众的需求有了畅通的表达渠道,并且能够及时得到回应。这种可感知、可触及的幸福感和获得感,就是精神文明的具象化表达。”林雪霏如是说。

顶层设计形成“资源清单”

海沧,又作海仓,有临海富裕之意。

近年来,在推动经济、产业高质量发展的同时,海沧区将缩小城乡差距、城乡融合发展放在突出位置。2023年6月,福建省公布首批城乡精神文明融合创建试点县(市、区),海沧名列其中,也是全省唯一入选的区。

此后,历经两年的探索和积累,海沧聚焦“理念、服务、文化、治理、创建、人才”六个维度,推出“六项融合、20个一”工作机制,梳理出20项具体任务,推动试点工作项目化、项目清单化、清单差异化,逐步搭建起城乡精神文明融合创建的“四梁八柱”。

从海沧区远眺厦门岛。 视觉中国 图

在具体执行上,海沧采取“一年试点引领、两年全面深化、三年总结提升”的递进策略,推动资源精准“下沉”、要素双向流动。

海沧区委文明办相关负责人近日向介绍:“我们一直在积极探索,如何更好地把现有的资源和服务落实下去。像文明实践中心的成员单位、相关部门都有自己的资源,他们也会进村、社区,但以前的服务比较零散,没有把这些资源聚拢,统筹规划形成一套体系。”

结合入选“省级城乡精神文明融合创建试点区”的契机,2024年8月,海沧区委文明办统筹协调各文明实践成员单位、相关部门、社会力量,对资源进行整合,并开展摸底调研和广泛征集,了解百姓需求,最终形成了《海沧区新时代文明实践资源清单》。

“清单汇聚了316个项目资源,打通了各个单位和村、社区之间的联系。有了清单,每个文明实践所(站)就能根据群众的需求,联系资源推荐的单位,等于主动权就牢牢地握在基层的手里。”上述区委文明办相关负责人介绍。

以需求为导向精准下沉

这份“清单”,让海沧的资源下沉服务从“供给导向”向“需求导向”转变升级。

老人们在海沧区莲花社区“幸福食堂”内享用免费午餐。 记者 王珏玮 图

“以前我们也会组织医院到村、社区开展义诊,但是相对来说比较单一,也没有针对性,群众的参与度也比较低。”海沧区卫健局工作人员孙越近日告诉,“去年,通过和区里的文明实践中心对接,梳理手中的资源,形成了清单。现在老百姓来‘点单’,他们需要什么我们就提供什么,大家的参与性和积极性提高了很多,我们也能够更加精准地提供医疗资源和服务。”

请百姓“点单”的举措,助力海沧更有效地打通服务群众的“最后一公里”,这也是海沧区创新形成的“中心制单、群众点单、中心(所、站)派单、队伍接单、群众评单”的新时代文明实践中心“五单”模式,助力相关资源精准服务群众需求。

就在前不久的7月8日,卫健局根据新阳街道兴祥社区新时代文明实践站的需求,开展了一场特别的义诊活动,为穿梭在城市大街小巷的快递小哥、外卖配送员等“新就业群体”提供健康服务。

了解到,海沧连续多年开展“百场义诊进社区”活动,全面覆盖到每个村居,义诊的科目则根据村民的具体需求,由各实践站与卫健局联系设定。

位于海沧区嵩屿街道的石塘村,是厦门非常具有代表性的大型城中村。因交通、生活便利,这里成为外来人口租住在海沧的首选,目前,石塘村约有户籍人口6000余人,外来人口近5万人。

石塘村党委书记、村委会主任谢茂林回忆,巨大的流动人口、局促的空间压力,让曾经的石塘村有着环境乱象丛生、公共配套缺乏等治理难题。

在谢茂林看来,作为外来人口高度聚集的村庄,“融合”是治理和发展的重要一步。近年来,石塘村不仅对村庄环境进行改造升级,还依托文明实践站“点单”,开展各类活动和服务,有效促进了新老村民之间的情感融合。

石塘村推行“群众点单”模式,为群众提供多种活动和服务。 记者 王珏玮 图

石塘村党委委员林巧云介绍,海沧医院会不定期来开展义诊,区妇联会到村里开展手工制作、亲子阅读等活动,人社部门也会举行书法、化妆、整理和收纳等培训。

“海沧医院的义诊活动一年约有3-5次,检查项目非常齐全,医生很多都是主任级别的,不仅为辖区村民提供了生活上的便利,也让很多村民的健康意识增强了。”林巧云说道,“我们有需求‘点单’的时候,相关部门都非常积极,纷纷下来开展活动。这样对于居民来说,能够有效提升他们的参与感、幸福感,对外来人来说归属感也更强了。”

孙越认为,这种“清单”模式更加系统规范地加强了医疗机构和基层、群众的联系,是拓宽双方互动和交流的一种渠道。

锦里村为群众组织义诊活动。 锦里村 供图

“我们的医疗资源还要进一步摸排整合,一些筛查项目也在考虑加入清单,尤其是慢性病,包括癌症的筛查等等。这个计划目前已经做了一些,但还没有系统推进。我们将和区里的新时代文明实践中心继续对接沟通,把更多资源下沉,让大家的选择更加丰富。”孙越说道。

聚焦“一老一小”构建幸福生活

对绝大部分居民来说,解决好“一老一小”的问题,是构建美好生活的重要基石。

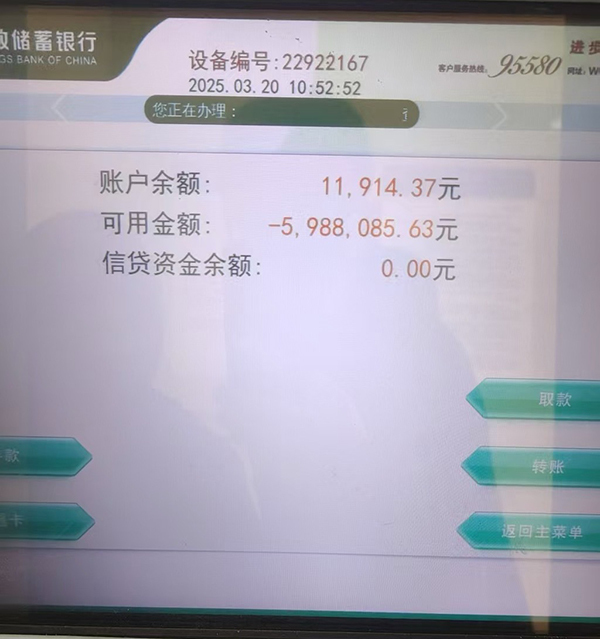

记者在海沧的多个社区、村庄里看到,许多老人每天都能相聚在“幸福食堂”里,吃到荤素搭配、新鲜可口的免费午餐。

渐美村党委委员许月琼介绍,2018年以来,在海沧区委、区政府的指导下,渐美村逐步探索出“社会捐助+政府补助+村民自助+义工帮助”的“四助模式”,开办了海沧区首家“幸福食堂”,为75周岁以上的老人提供免费午餐。

“幸福食堂”不仅是老人解决午餐问题的场所,更是他们丰富精神生活的港湾。渐美村的“幸福食堂”设在村里的大礼堂,中午供老人吃饭,其余时间则开展各种各样的文化活动。每周,海沧区老年大学的老师们都会来到这里,为老人们开展声乐、舞蹈等课程。

老人在渐美村“幸福食堂”里准备就餐。 记者 王珏玮 图

许月琼回忆,此前村里并没有老年教学点,村里的老人想参加学习,就要坐车到海沧区老年大学,既耗时又劳顿,因此老人们的参与度并不高。

近两年,通过资源下沉的方式,区里的师资力量来到了村民的“家门口”。“我们需要什么类型课程只要‘点单’就行,老年大学会派老师过来,非常便民。而且这两年学习的队伍越来越大,从一开始的上门动员变成了现在的主动报名。渐美村流传着一句话叫作‘拿起锄头能干活,放下锄头就唱歌’。”许月琼自豪地说道。

在海沧,老年大学已超越传统意义上的“老有所学”,更成为新时代精神文明建设的创新引擎。

海沧区老年大学的教师陈新对此深有感触,他说,在教与学的过程中,最令人欣喜的是村民们思想观念和思维方式有了转变。“过去老人们日出而作、日落而息,茶余饭后也多是谈论家长里短。如今大家讨论的是如何精进舞艺、提升合唱水平,交流的是学习心得。”在陈新看来,这种从“闲话家常”到“求知问道”的变化,正是精神文明浸润人心的生动体现,它丰富了村民的文化生活,也重塑了整个乡村的文化气质。

公开报道显示,2024年底,海沧区渐美村、翁厝社区、海盛社区、孚美社区的老年学堂入选厦门市新时代文明实践站老年学堂优质教学点。

鳌冠村常态化组织多种老年活动。 鳌冠村 供图

不仅是“一老”在海沧区焕发新的活力,“一小”同样在这片热土上茁壮成长。杨巧逢多年来负责辖区内未成年人心理健康辅导等相关工作,她对记者表示,未成年人思想道德建设是文明培育的关键工程,早在2012年,海沧区就成立了未成年人心理健康辅导站,这也是全省首家区级校外未成年人心理健康辅导站。

多年来,辅导站依托三支队伍(专兼职人员队伍、志愿者队伍、专家队伍),积极发挥宣传教育、咨询辅导、危机干预三大功能,并以辅导站为中心辐射周边地区,以学校、村(社区)新时代文明实践站点为阵地开展活动。

2024年,由辅导站原创出品的未成年人心理健康公益广告《陪伴让成长不孤单》,在中央文明办主办的“新时代文明E+公益广告网络征集展示活动”中获得三等奖,是全省县区级唯一获奖作品。

城乡“双向奔赴”激发活力

缩小城乡差别,是新型城镇化建设的重要命题。在城乡精神文明融合发展的探索与实践中,海沧区坚持以“以城带乡、以乡促城”为核心,形成了城乡文明交融互鉴的新格局。

厦门大学公共事务学院教授林雪霏曾在海沧区进行长期的调研走访,她提出,在基层治理中,城和村是不一样的空间状态,城市更多的是以核心家庭或个体为基本单元组织起来,社会关系多基于契约与产权;而农村则是另一种社会环境,它以血缘、地缘为纽带,具有原生的社会组织资源。

“城乡治理差异源于社会结构的不同,但并非对立。在海沧的乡村,有很多传统的闽南文化,乡村可以为城市提供文化资源,而城市的制度化经验也可促进乡村治理现代化,以两者互补来实现基层治理的有效创新。”林雪霏解释称。

此外,在林雪霏看来,海沧区并非城区与农村泾渭分明的二元结构。城市核心区仍有部分城中村,而部分远郊区域则分布着城市化社区,形成了城乡要素相互交织的空间形态。她告诉:“海沧探索出来的模式是城和村共同生长,二者既不相互排斥,还能够相互协调。”

资源向村和社区下沉,也引来了城里游客,甚至吸引到城里居民来村里定居。 记者 王珏玮 图

海沧区委文明办相关负责人也证实了这一说法:“资源下沉的模式其实就是搭建一个平台,把城和乡的资源全部聚拢起来。例如一些拆迁的村民会迁入社区,使社区新增了闽南语、歌仔戏等本土文化的资源;反过来,高层次人才较为集中的社区,他们的生活方式和生活习惯也会带动影响村民精神文明意识的提升。”

林雪霏还提到,海沧具有包容性强的特点:“不仅是外来人口从客居角色变成了主人翁,海峡两岸的交流合作也在海沧得到了具体展现。一定程度上,海沧的文化基因和包容性,正在持续产生积极的社会效应。”

不难窥见,海沧探索的资源下沉模式正在激发基层治理活力,让越来越多人从“服务接受者”转变为“服务提供者”。

莲花社区建起电影博物馆,成为网红打卡点。 记者 王珏玮 图

一个最简单的例子就是,不少农村和社区都藏着退休教师、手工艺人等“民间高手”,这些“能人”在享受资源服务之后,纷纷主动走上了文明实践讲堂,形成了从受惠到反哺的良性循环。

党的二十大报告指出,中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。厦门大学公共事务学院教授吕志奎建议,未来,海沧区的城中村治理可以重点聚焦提升集体经济“造血功能”,盘活闲置土地、资金等,并通过大数据和科技力量赋能传统产业,推动产业升级与创新发展。

“最终目的就是以‘人的现代化’为本质,为百姓打造宜居宜业、可持续的现代化生活环境。”吕志奎说道。

海报设计 郑达咖