藤井树与藤井树:岩井俊二式的爱情,情书的三重生命

1995年,岩井俊二以《情书》(Love Letter)完成电影导演处女作。2024年冬,扮演女主角成年藤井树与渡边博子的中山美穗离世;2025年5月20日,《情书》在中国大陆重映,恰是上映三十周年。

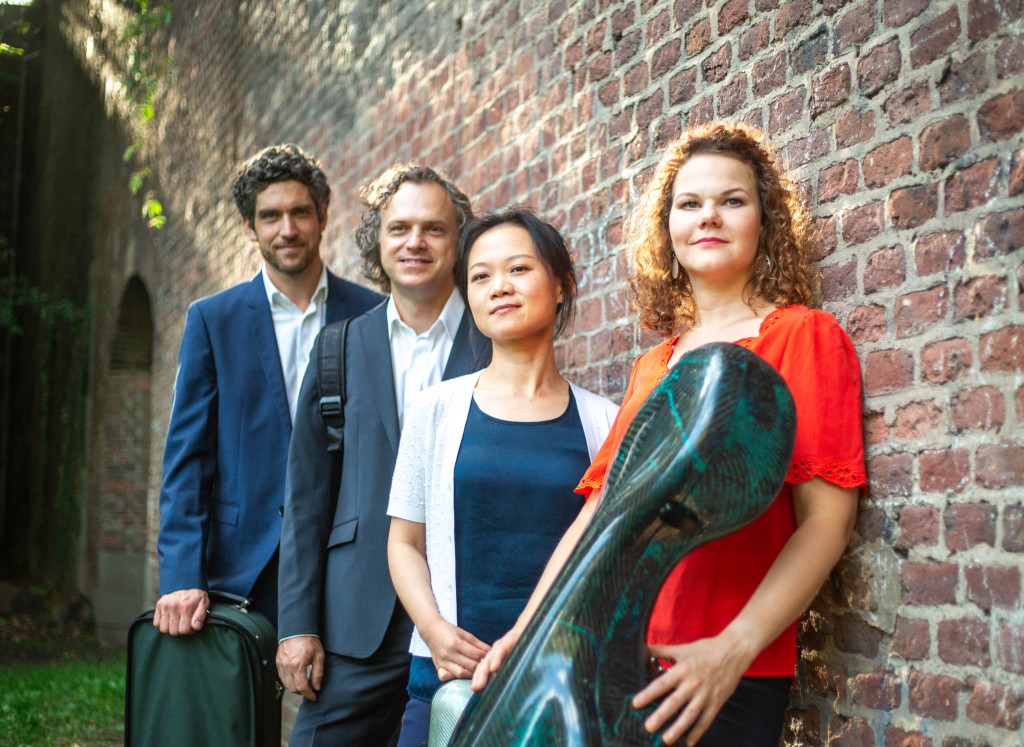

电影《情书》重映海报

《情书》并非一部叙事宏大的作品。它所讲述的,只是几个普通人关于爱、死亡与记忆的往返——一封误寄的信、一场意外的死亡、遥远的回忆里同名同姓的少年少女、一个少年始终未曾说出的感情。但正是这些微小的事物,组成了一场静默却深远的雪崩。当它重新回到大银幕时,无尽的雪花再次飘落,眼前仿佛有树影重叠,时光倒流,信纸缓慢展开……

这部电影改编自导演于1995年首版的同名小说《情书》。日本编剧北川悦吏子为此书留下了如此的读后感:“我曾经不以为然,认为有拍电影的才华的人,是不可能具备过高的写作天赋的。然而,你的小说没有输给你的电影,《情书》真的很有看头。”《情书》不仅是一部在视听语言上经典的电影,也是一部文字纯净如雪的小说。它的叙述方式、情绪节奏和影像语言,在小说与电影之间彼此回声,赋予了它“三重生命”的质地:藤井树与藤井树、渡边博子与藤井树们,还有到如今仍然目睹着这一切、回忆他们的我们。

藤井树与藤井树,名字相同的少男少女相会在了一个初中的教室之中;多年之后,藤井树与博子,容貌相似的两个女孩又因为那位已经逝去两年的“他”——藤井树——而相识,展开了一场跨越时空的交流与回忆。她们二人的对话,实际上又成为了三个人之间的对话。是藤井树与藤井树的自我确认,也是博子与藤井树的告别之路。

三人的命运由博子一封寄往天国的情书开启:“你好吗?——我很好。”随着神户与小樽之间女孩们来往的信件,三个人彼此身上好像都有他者的一部分,以一种微妙的缘分紧紧相拥。三人的命运形成一组镜面结构:他们互为倒影,却都拥有着一些缺失的部分。在一封又一封“寄往天国的情书”中,过往逐渐明朗。在博子的愿望下,名为藤井树的女孩回忆起了自己的过去。重叠的名字也逐渐投射出三个不同的灵魂:那个沉默的男孩、那个迟钝的女孩,还有知晓一切真相后心碎的博子。

藤井树因为藤井树而选择了与博子相恋,而她们因为他的死亡以信件的方式相遇。

《情书》,【日】岩井俊二/著 穆晓芳/译,南海出版公司·新经典文化,2018年6月版

贯穿整部《情书》的,有两个关键词:大雪与感冒。

雪,是时间的冻结,也是死亡的象征。男孩藤井树死于雪山,女孩藤井树的父亲亦在大雪的天气中亡故。寒冷、封闭、使人迷失方向的雪,洁白、哀伤。影片开场与结尾皆是飘雪,仿佛生命始终无法挣脱它的覆盖。

博子困在了那个雪山里。这一切皆以博子的执念而起,她自嘲式地在祭奠藤井树时想着“我真是个寡情寡义的女人”,但书中提到她拒绝离开神户、回到东京,对痴恋着她的秋叶隐隐的回避、收到不知所谓的来自“天国”的回信时的激动与自我欺骗,以及执着地与女孩藤井树探寻着自己爱人的过去,这些都能看到这个女孩对待这份感情有多么珍视。

当秋叶把她推到那个雪山之时,她崩溃了——在走向未来之前,她与藤井树一起困在了他死去的雪山里。她看似重新过上了平静的生活,实际上她从未释怀他的死亡。随着“真相”的一步步浮现,她又无法接受自己或许只是过去的一个情感的寄托与替身——这对她来说太残酷了。因此,她对延续至今的过去继续进行着这场追寻。她并不知道自己想证明什么,但她只想更多了解她没看到过的、或许和她也有关的他的过去。

女孩藤井树也困在了回忆的大雪中。初三时,在大雪的天气,肺炎夺走了父亲的生命;同样的时间,一直以来为她“增添苦恼”的男孩藤井树转学,她以为这又是一场同班同学的恶作剧,生气地打碎了放在男孩藤井树桌上的花瓶,却茫然地不知道自己到底是以怎样的心情在经历这一切。当收到博子的信时,她以为自己都快忘记这一切,以非常不经意的口吻告诉博子她曾经因为男孩藤井树有多困扰,甚至让她对整个初中的时光都不愿再回忆。可当越来越多的信件发出,迟钝的她好像也没法再这样继续蒙蔽自己的内心。

而“感冒”,则被岩井俊二赋予了更深的隐喻。女孩藤井树始终在反复感冒,直到临近尾声时知道了藤井树的死讯,她重感冒发作病倒,“不知道自己身在何处,感觉好像在下雪。”书里写到了树昏沉的想法。那不仅是身体上的病,更是一场难以痊愈的青春的病。这场感冒是持续了多年的顽疾,一种青春期留下的伤口——未能传递出的爱情,未能认清的内心。她对男孩藤井树的喜欢,始终藏在犹疑里、日常的借书卡与目光接触中。而她也不完全明白,对方在这些里面传递的无声的爱。这让一切停留在一种温吞的痛楚里,拖延成一直未愈的感冒。

这场感冒或许可以就这样不声不息地成为不被注意到的隐痛,但随着大雪的降临与又一次死亡通知,树的“肺部”出现了阴影,她的身体随着她的心一同经历着这场潜伏多年后突然爆发的炎症。那是一种夹杂着愧疚、自我怀疑与迟钝的保护机制——她一直用“生病”来替代情绪,用迟钝来保护自己。这既是一种青春的自我保护机制,也是一种成长的代价。

有人将她们从这场大雪的阵痛中拯救了出来。秋叶把博子带到了两年前藤井树身亡的雪山,让这场漫长的雪彻底过去。爷爷将高烧的树一步步背向医院,一直以来逃避着医院的树得到了医治。她在梦中恍惚,又看到了当年爸爸死的时候冻在冰里的蜻蜓——那只和她的少女时代一起沉睡了的蜻蜓。

如大梦初醒,跨过了这场大雪,她们都获得了新生。

雪山上,博子喊出了那句从头至尾,她对藤井树的问候。

你好吗?

——我很好。

这对话如同河灯般穿梭于记忆的水面。博子对逝去恋人的悼念听上去是再平常不过的礼貌的寒暄,但这对问句最终成为三个人生命间彼此确认存在的方式。向男孩藤井树的问候传递到了另一个藤井树那里,博子通过另一位藤井树来完成对他的告别。这不仅仅是言语的交换,更是一种情感的传递与赎回:博子从这场书信往复中获得释怀,女藤井树则在一次次回忆中一步步看清了当年那个沉默不语的少年与自己。

电影《情书》剧照

这一场追寻最终道出了一个尘封多年的朦胧不清的初恋,如同飞起的窗纱拂过的看书的少年的面庞,青涩、美丽又看不清楚。一步步揭开这层窗纱,她揭露了本来被带去天国的秘密。

他应该是喜欢你的。

……你应该也是喜欢他的吧?

那些没有勇气说出的话,那些没能有一个契机被察觉的感情,被树又一次回避了。爷爷说,这棵院子里的树和你一样叫“树”,树说“这是编出来的故事”。就像藤井树写下的借书卡,到底写下的是自己的名字,还是女孩的名字?“关于这件事,到最后,真相始终还是一个谜。”正因为在一个含蓄、暧昧的地带,事情总可以有两种解读。她不敢去面对某一种可能,因此低下头,习惯性地去接受自己的逃避。

于是故事在书中如此走向了尾声:

学生们对着目瞪口呆的我喊着:“里面。里面的借书卡!”

我照着他们所说,看了看里面的借书卡,上面有藤井树的签名。

可是学生们依旧嚷着:“背面,背面!”

我不明就里,毫无防备地把那张借书卡翻了过来。

我说不出话来。

那是中学时代的我的画像。

回过神来,发现他们正津津有味地偷看我的表情。

我一边故作镇定,一边想把卡片放进口袋里。但不巧的是,这件我喜欢的背心裙上竟然没有任何口袋。

她用她的本能在逃避,逃避去医院、逃避看到自己的内心、逃避承认。她看到自己初中时的画像,依旧在下意识地逃避——她故作镇定,想把这张卡片藏起来。但如这张画像一样清晰的是,她这次终于无处可逃了:这件没有任何口袋的背心裙,让她再也不能克制,把不懂得去面对的感情藏在心的口袋里。

遗憾常有,当遇到死亡时,一切的失去与获得会更加疼痛,可一切曾经留下的痕迹都将变得更加宝贵,无论是被孩子们收集到的120张只写着“藤井树”的借书卡,还是那张始终没有被人发现过的《追忆似水年华》里藤井树笔下的藤井树画像,都成了永恒的证明。

电影《情书》截图

从叙事结构来看,《情书》将“情书”这一形式真正地嵌入故事机制。它不是象征,不是引子,而是故事的本体:每一封信,都是角色与记忆之间的沟通渠道。它在时间的缝隙里又再次制造了时间的断裂,在角色的互动之中粘连上。

说着“我就不原谅他”的博子,将所有信件还给了女孩藤井树。博子向藤井树索取回忆,在最终以把“信件”全都寄回的方式,完成了她对这段感情的告别。不是对逝者的遗忘,而是对过去的珍重与安放。很难仅仅用“和解”来形容博子最终的心情。她如此温柔善良,她在煎熬、痛苦中,选择了将爱情还给爱情,留下其中最美好、最永恒的部分。她选择寄回所有的回忆,是对爱本身的尊重。那是她死去的挚爱珍藏在心里的回忆,她对未婚夫藤井树的宽恕,也是对自己的宽恕。

总有很多关于藤井树到底爱谁的争议,也有很多认为这样的故事或许对渡边博子并不公平——只因为与少年时期的初恋长得相似,便被选择成为了爱人?然而正如北川悦吏子在给岩井俊二的信中写到的:

从现在开始延续下去的未来,以及延续至今的过去。

像初中和高中时代那样的日子,并不只是留存在记忆里,璀璨地发着光,而是影响到了现在的自己,可能此生都会延续。

我还想,未来也是从现在开始一直延续下去的。

过去就让它成为过去,明天是全新的一天——我觉得说这种话的人恐怕没有过去。我想以一种平和的心态来接纳事实。

或许这正是博子的心情。岩井俊二式的爱情,或者说我们经常能看到的日式青春爱情,总以一种纯真到近乎透明的模样在打动着我们。岩井俊二用《情书》的叙事描绘出了一种青春的状态,让很多人都能在其中找到共鸣:虽然遗憾而悲伤,但却是宝贵而无瑕,像三岛由纪夫《潮骚》中少女初江通红的脸。在这种失落中,比纠结、挫败、挣扎更让人感到意味深长的,是这种悸动本身。

岩井俊二说:“虽然经历了岁月的洗礼,但真挚的感情没有磨灭,生命是短暂的,而爱情是永恒的。这是我想在《情书》中表达的东西。”正如最后男孩藤井树让女孩藤井树替他还的那本《追忆似水年华》的标题那样:当我们身在其中时,懵懂的我们或许并不能明白未来;可当回望过去之时,我们每个人都会有独属于自己去追忆的似水年华,也终将体会那种失落与阵痛。个体的记忆在时间之中的位置或许可以通过书信连接,又或许可能只是在沉默之中存在某处。然而藤井树总会遇到藤井树,正如博子给藤井树的最后一封信里写“总有一天会再见”。当我们在看树影下交错的三个人时,我们也将能对自己的回忆感到释然。