有30支民间藏戏队的小县城,为非遗保护做了哪些事?

西藏有非常丰富多样的非物质文化遗产。为保护非物质文化遗产,2024年,西藏自治区评选出首批自治区级文化生态保护区,分别为那曲市格萨尔文化生态保护区和日喀则市孜东文化生态保护区。其中,日喀则市孜东文化生态保护区的范围就是日喀则市南木林县的全县范围。

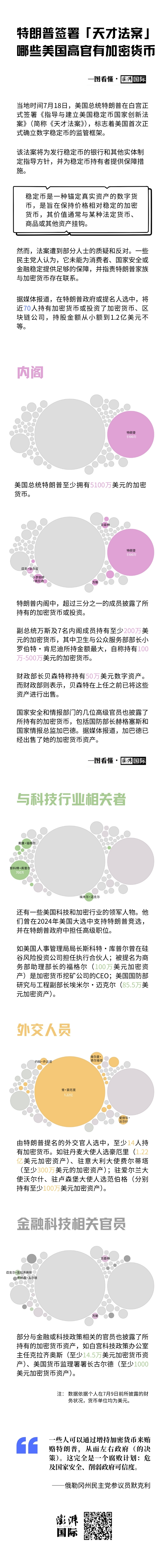

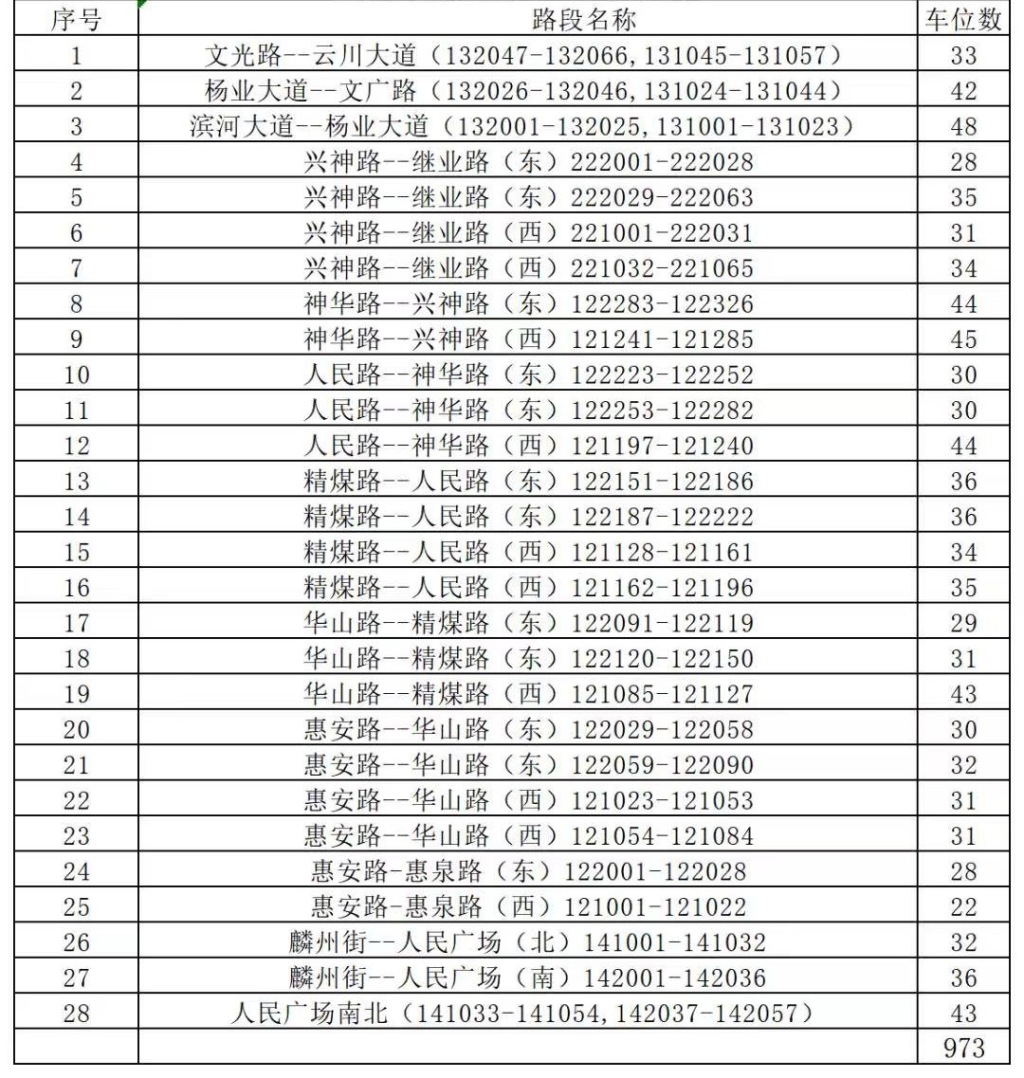

雅鲁藏布江边的南木林县是日喀则市的人口大县,有9.4万余人。非物质文化遗产项目也不少,有77个。其中国家级非物质文化遗产3项、自治区级21项、市级6项、县级非物质文化遗产47项。主要流行于南木林县的国家级非物质文化遗产湘巴藏戏,则是孜东文化生态保护区的核心保护项目。

藏戏有白面具戏、蓝面具戏之分,蓝面具戏在流传过程中因地域不同而形成四大流派。距今已有700年历史的湘巴藏戏就是蓝面具戏的四大流派之一。

最近几年,南木林县有一定规模的民间藏戏队由11支增加至30支,其中还有一支少儿藏戏队。近日,记者跟随“辉煌60载 魅力新西藏”集中采访活动在日喀则市南木林县采访时,了解到当地民间藏戏队的发展、变化,以及当地保护传承藏戏的具体举措。

7月16日,南木林县非遗公园里上演藏戏经典曲目《智美更登》。 本文图均为 记者 高宇婷 图

藏戏演出增多和百姓收入增加有关联

每年的七八月份正是南木林县的藏戏演出季。

7月中旬的一天,南木林县非遗公园里正在举行孜东文化生态保护区手工技艺非遗展销活动。南木林县的国家级非遗项目孜东锻铜技艺、自治区级非遗项目叶如石刻,市级非遗项目湘域锻铜、孜东藏香、孜东唐卡等15种非遗产品都在这里展示、展销。

国家级非物质文化遗产项目藏族金属锻造技艺,也就是孜东铜器。

不过其中,最受当地百姓欢迎的还是湘巴藏戏表演。

当日南木林县的非遗公园里,藏戏表演舞台周边围满了赶来看戏的藏族百姓。

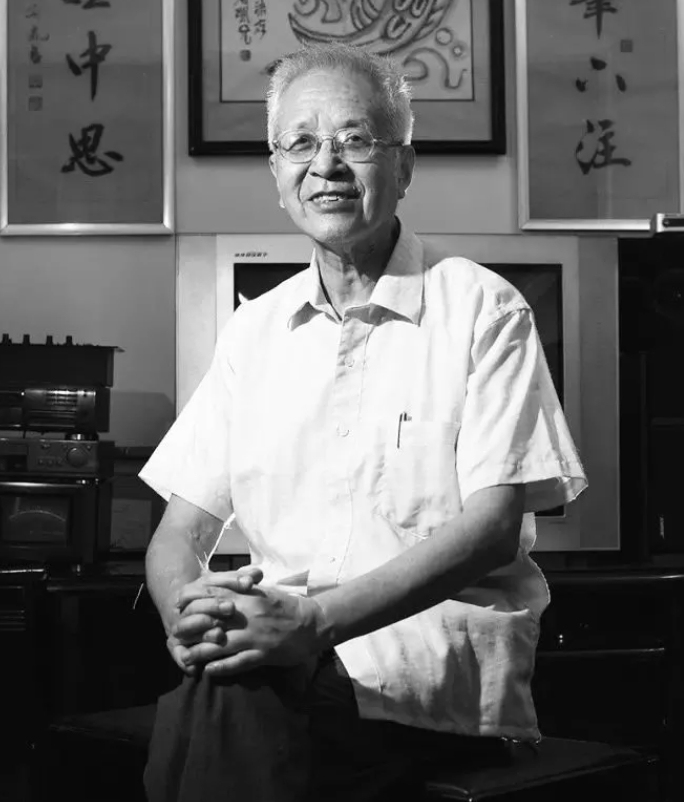

孔阿藏戏是县级非物质文化遗产,今年71岁的藏族大叔曲久是南木林县孔阿藏戏队的负责人,也是孔阿藏戏的非遗传承人。这支有40人的藏戏队最近5年来几乎每个月都能接到演出邀请。

曲久12岁开始学习藏戏表演,44岁成为藏戏队的负责人。在曲久的记忆中,2000年前后藏戏队的表演机会并不多。2001年,日喀则举办首届日喀则“珠峰文化节”,因为这类活动的开展,藏戏队的表演机会也开始增多,不再只是每年过年和夏秋季节才会表演藏戏。

尤其是近些年来,每逢庆祝活动、节庆活动,藏戏队也都会收到演出邀请。再加上政府发放的藏戏演出补贴,藏戏队的经济状况因此改善很多。

曲久回忆,早些年的时候,藏戏演出召集齐一次人不是很容易,因为每个人都有自己的事情要做,要各顾各的生活。戏服也要到县里的宣传部去借,舞台就是随便一处沙土地,没有现在这么好的仿草坪舞台,也没有这么好的音箱设备和耳麦。再后来藏戏队员条件好点了会自备衣服,而现在藏戏队有了收入,从面具到藏靴,藏戏表演需要的戏服队里都会发。

南木林县委宣传部提供的一份资料显示,三年来,通过自治区级专项经费、演出场次补贴、濒危剧种补贴、传承人补助等形式已发放扶持资金57万余元。而近几年来,南木林县各乡镇每年都有3万元戏曲进乡村的演出补助。

“现在有了这么多的政策之后,演出市场也比较好,没有特殊情况,队员没有出村的话,几乎都是随叫随到。”曲久说。

南木林县文旅局一位相关负责人表示,藏戏本就深受当地百姓喜爱,在此基础上演出市场变好,一方面和政府的各类补贴政策有关,另外也和当地藏族百姓收入增加,有更多时间和条件邀请藏戏队表演有关。

当地居民带着甜茶赶到南木林县非遗公园看藏戏

因此,南木林县当地成形的藏戏队也从2018年的11支增加到现在的29支,再加上一支少儿藏戏队,全县共有30支藏戏队。值得一提的是,30支藏戏队全部来自南木林县的各乡镇,队员都是各村村民。

果拉村有一支少儿藏戏队

记者采访了解到,近些年来在南木林县,学习藏戏表演的小孩子也增多了。

跟着曲久学习藏戏的小孩就有15人,都是十二三岁的年纪,其中女孩子有7名。曲久说,以前表演藏戏的都是男人,按照传统女性不能表演藏戏。但是社会主义制度好,男女平等,女性现在也可以表演藏戏。

2022年,南木林县甲措乡的果拉村成立了一支少儿藏戏队。这支藏戏队里7岁至14岁的孩子有32人,男生16人,女生16人。果拉村党支部书记尼玛次仁说,果拉村藏戏队也有一百多年的历史了,藏戏队的第四代老师旦增非常看重藏戏的传承和发展。2020年旦增成为藏戏队的第四代传承老师后,2022年便着手组建、成立了少儿藏戏队。

2024年,果拉藏戏被列入县级非物质文化遗产名录,旦增成为果拉藏戏的非遗传承人。除去藏戏,果拉村的锅庄舞果拉(果谐)还列入了市级非物质文化遗产名录。把村里的非遗文化传承好、传下去成为他们心里的责任。

比如果拉村的孩子们在藏戏队跟着旦增老师学习藏戏不仅免费,旦增还自己拿出2万元,为队里的孩子们统一购买了戏服。

果拉村藏戏队是一支颇有历史渊源的藏戏队,这支藏戏队共有41人。2023年时,果拉村藏戏队累计演出50场,收入达到了30余万元。2024年,果拉村藏戏队外出演出的频次相应减少,收入为14万元。尼玛次仁解释,是因为部分队员在区外打工,一时难回家,演出也就少了。不过这一年,藏戏队还是购买了一辆车,专门拉戏服和道具、音响等设备用。

尼玛次仁解释,村民在区外工作并不是常态,今年他们都陆续回来在家周边工作,藏戏演出就可以正常开展。

今年截至目前,果拉村的藏戏队已经演出了17场,共收入11万余元。队里留下3万元用作藏戏队的经费,其余的都发给队员。“平均每人收入2000元。”尼玛次仁算了笔账,藏戏队有时候一天可以演两场,大概10天时间每名队员的演出收入为2000元钱。这笔收入虽然远没有外出务工高,但是对队员来说抽空利用自己的业余爱好就能增加收入,何乐而不为。

南木林县文化底蕴深厚、非物质文化遗产丰富,当地的藏族百姓对民族文化传承十分用心,政府也出台了相应的非遗保护办法等政策支持措施。

获评孜东文化生态保护区后,南木林县组建了湘巴“藏戏协会”,累计争取资金215万元,用于藏戏书籍编撰、场次补贴、道具更新等,并给29支藏戏队建立了“一队一档”藏戏文化数据库,修复藏戏服饰、道具等实物遗存。目前,全县还有11支藏戏队成立了合作社,带动村民增收。

2022年起,南木林县组织29支民间藏戏队开展“文化下乡”“藏戏进乡村、进学校”等惠民演出,春节藏历新年期间举办“藏戏闹新春 非遗年味浓”非遗巡演,累计演出560余场。2024年南木林县湘巴藏戏的演出场次相比2023年增加了20%。

记者了解到,今年是西藏自治区成立60周年,自治区给南木林县的11支重点藏戏队每支10万元(含20场演出)的演出补助费。此外,南木林县给其余的18支藏戏队共9万余元的演出补助,鼓励他们下乡演出。

通过发放补贴、开展各项演出活动、培养传承人、“藏戏进校园进乡村”等活动,南木林县的湘巴藏戏将会持续活跃在民间舞台上。