詹丹|高考语文阅读题设计和答案拟制的一些缺憾

一年一度的全国高考又进入倒计时,命题教师入闱日期也近在眼前。作为曾经参与语文学科命题工作的教师,对其中的辛苦深有体会。可以说,大家尽管抱着战战兢兢如履薄冰的心态认真命题、拟答案,成稿后又仔细斟酌、反复推敲,但事后看看,总能发现一些不尽如人意而有待改进的缺憾。近年来,教育部考试院每年都会出版各学科的《高考试题分析》,一方面把命题的意图提示给一线师生,给教学带来较好的引导作用;另一方面,公开试卷以广泛听取各方面意见,有利于不断纠正命题在题目设计和答案拟制上的瑕疵,从而能更好地发挥选拔人才、培养人才的功能以及教学的导向作用,这一做法,无疑是值得欢迎的。

出于对语文学科的热爱以及对语文阅读题设计和答案拟制时出现瑕疵的不安,笔者把近年来发现的缺憾挑一些列举出来,希望通过列举和分析,既能给命题者提供参考,也能对学生的阅读能力训练打开一些思路。

需要说明的是,这里的举例,包括了2017年普通高中语文课程标准实施后的一些高考阅读题,也包括了更早时期的个别高考阅读题。有意识地在较长时间跨度中选择高考阅读题来分析,其实是想说明,那种缺憾,并不因为新课标、新教材和新高考的实施而有了根本改观,毋宁说,这是一种时间跨度较长、反复出现而没能很好解决的顽症。

还需要说明的是,笔者不认为高考阅读题出现的缺憾,跟选文本身有必然关系。有些教师认为,试题之所以设计得差、答案之所以拟得不够精准,是因为所选文章太差的缘故。这样的判断,其实是不合逻辑的。因为对学生阅读能力的测试,也包括要求他们对并不优秀的文本能否给出一个恰如其分的评价。我一直认为,选一些反常识的、有明显瑕疵的文本给学生进行阅读测试并无不妥。换言之,作品是否优秀的问题交给学生来判断,也许更能够检测学生阅读的真实水平。

这里,我把高考命题的缺憾主要分为三类:其一是答非所问,其二是断章取义,其三是空发议论。下面就来分别讨论。‘

高考语文答题卡

一、答非所问

所谓“答非所问”,就是命题设计的题目与拟制的示例答案分开来看,似乎并无问题,但放在一起,就会发现两者脱节和不匹配,是答非所问。在2024年高考语文上海卷中,关于答非所问的缺憾,就有比较集中的反映。比如现代文阅读的第6题,就《迷人的哥白尼》一文结尾“哥白尼的故事的确迷人”进行设问,虚拟了一个读者小明对“故事”的说法感到困惑,认为“文章没有给人讲故事的感觉”。题干随后提供了一段材料,要求考生结合该材料来帮助小明消除困惑。材料是:

文学创作和学术写作都会讲故事。文学创作侧重讲述人物命运及其曲折遭遇,往往围绕一些前后连贯、富吸引力、能感染人的事情展开。学术写作与此不同,在以一个社会现象或历史事件为研究对象时,情节再曲折,细节再丰富,文章如果缺乏问题意识,没有学术视角,也不是学术写作。

而与试卷匹配的示例答案和评分依据是:

本文是学术写作。文章虽然按时间顺序讲述了与哥白尼日心说有关的丰富而有趣的历史事件,但目的并不在讲述哥白尼的命运及其曲折遭遇,而在于通过科学史发展的曲折情节和丰富细节揭示科学理论和思想观念的演变,启发人们思考。文章从质疑人们通常的认识开始,带着问题意识,从科学史视角讲述与哥白尼有关的历史事件。因此并不会给人以文学故事的感觉。

评分标准:判断是学术写作,1分;与文学创作不同,2分;问题意识和学术视角分析,各1分。

令人感到惊讶的是,虽然试卷的题干中,“故事”是一个关键词,并且是给虚拟的小明带来认知冲突和困惑的真正原因,但给出的答案却并没有解释:既然文章没有给人以文学故事的感觉,那么作者又为何要给出这篇学术文章以“故事”的说法呢?不对试卷自身提出的问题进行解释,甚至在评分标准中,都没有提及对“故事”概念的辨析问题,而让什么是“学术写作”成为回答的焦点,这才让答案变成了答非所问。还记得当时有人对答案没有辨析学术写作的“故事”内涵提出质疑时,还被指责为思维狭窄。如果答非所问也可以理解为一种思路开阔,那就失去了学术讨论的基础了。

也许,没弄清自己试卷题目提出了什么问题就来拟制答案,这一类答非所问的情况还是比较少见的。更为常见的答非所问现象,是教学积累下的一些问题在命题中的反映,比如混淆了文章的“写(说)什么”和“怎么写(说)”的区别,也混淆了“行文思路”和“内容概要”的区别。

关于混淆“写什么”和“怎么写”的区别,在2024年高考上海卷的文言文阅读题的答案拟制中也出现了。涉及的是一篇题为《荆巫》的短文,原文很短,转录于下:

①荆楚人淫祀者旧矣。有巫颇闻于乡间。其初,为人祀也,筵席寻常,歌迎舞将,祈疾者健起,祈岁者丰穰。其后,为人祈也,羊猪鲜肥,清酤满卮,祈疾者得死,祈岁者得饥。里人忿焉,而思之未得。

②适有言者曰:吾昔游其家也,其家无甚累,故为人祀,诚必罄乎中,而福亦应乎外。其胙必散之。其后,男女蕃息焉,衣食广大焉,故为人祀,诚不得罄于中,而神亦不歆乎外。其胙且入其家。是人非前圣而后愚,盖牵于心,不暇及人耳。

③以一巫(之)用心尚尔,况异于是者乎!

阅读题要求让考生分析第②段“言者”是如何解答“里人”疑惑的,而提供的示例答案是:

“言者”运用正反对比,先说巫师无家庭拖累时,祭祀充满诚意,没有贪欲,因此祈福者获得赐福;再说巫师家人口增多之后,衣食需求扩大,祭祀诚意不足,产生贪欲,导致祈福无效。由此得出巫师并不是前圣后愚,而是有了私欲、用心不诚才影响了祭祀效果的结论。

这样的答案,除开头说“言者”运用正反对比,以下的所有文字,几乎等于是把第②段意译了一遍,这样的答案,充其量也只能说“言者”解答了是“什么”的内容,而不能说是“如何解答”。“如何”不同于“什么”的关键,是要从分析“里人”发生疑惑的症结出发,才能让回答跟题目匹配起来。

我们看到,即使答案开头说运用正反对比,似乎在回答“如何解答”的问题,但结合第①自然段“里人”的疑惑,说“言者”的解答运用了正反对比也是笼统的、不够精准的,因为让“里人”发生疑惑的,也恰恰是正反对比的效果反差。这样,我们分析“言者”何以帮“里人”解惑,还应该说,这里既有前后效果的正反对比,也有归因意义的表象和本质的一组对比,正因为“里人”只停留于表象的物质消费和祭祀结果来归因,看到效果与之的极大反差,所以才发生了疑惑。而“言者”为“里人”解答疑惑,其实就是为其寻找了祭祀效果完全相反的真正原因。指出表象背后的真正的本质原因,才有可能解答“里人”的疑惑,让因与果之间建立起让人能够恍然的逻辑关系。也就是说,既立足于“里人”看得见的原因而带来的疑惑,又指出其背后有看不见的原因,这是在前后正反对比的框架中,揭示其中有表里之间的正反对比的另一组关系。有了这样的两组关系分析,才算是真正回答了“言者”是如何解答“里人”困惑的问题。

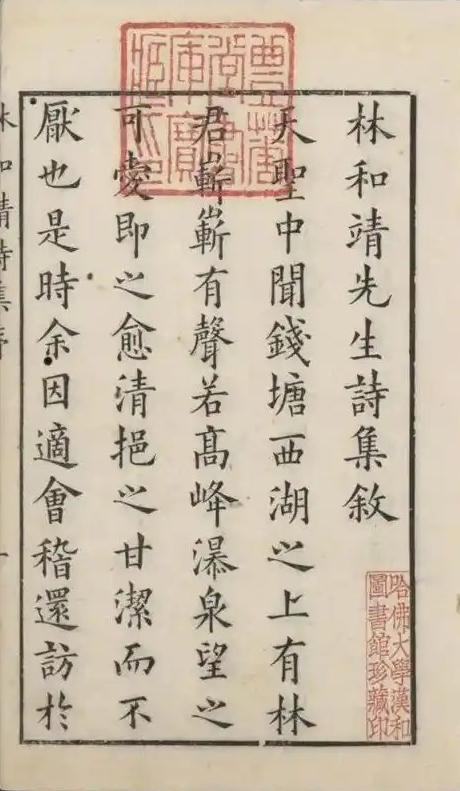

至于混淆行文思路和内容概要的区别,可以举2017年春考语文上海卷的一篇文言文的阅读题设计和答案。文章选的是梅尧臣的《和靖先生诗集序》。文章后面的第25题,题干要求概括这篇序言的行文思路,但提供的示例答案,却是这篇序言的内容概要:

本序首先介绍、评论林和靖其人其诗,然后进一步介绍林和靖的重要的经历,最后交代诗集的由来和作序的缘由,表达作者的惋惜之情。

这样的答案与文章内容概括,就没什么区别了。那么问题到底出在哪里?简单地说,行文思路不是把文章内容概括出来后,再以“首先”“然后”“最后”这些表示顺序的词语串联一下就可以了。行文思路当然跟内容概要有关,但它是对内容概要更上位、更精炼的概括。用比喻来说,如果文章内容是一颗颗珍珠的话,那么思路就是把所有的珍珠串联起来的线索。就这篇序言来说,作者是以他跟林和靖直接的“访”和间接的“闻”为行文思路,来写出对象的诗作和为人特点的。再换一个角度看,从文章结构关系来揭示这篇文章“总-分-总”的展开方式,也许要比内容概要更贴近作者的行文思路的。

总之,答非所问的缺憾虽然时有发生,但断章取义的缺憾更为普遍,下面就来谈这方面问题。

二、断章取义

仍以上述的《林和靖先生诗集序》这篇文章为例,第24题的设计就有明显的断章取义。该题要求对文中画线部分进行对比手法的作用分析。画出的部分是:

其诗时人贵重甚于宝玉,先生未尝自贵也

拟制的答案是:

画线句将当时人珍视林和靖诗歌和林和靖不以自己诗歌为贵对比,突出林和靖只是寄适于诗,不求虚名。

单就题目和答案的匹配来说,似乎没问题,但我们看原文,就可以发现其通过画线而对原文的截取,是很成问题的。原文相对完整的部分是:

其诗时人贵重甚于宝玉,先生未尝自贵也,就辄弃之,故所存百无一二焉。呜呼惜哉。

从文本本身看,作者之所以交代林和靖不看重自己的诗作,主要目的不是为了跟前一句交代当时人珍视他的诗作形成对比(尽管这一层意思当然有),而是要解释何以林和靖诗作保存下来的是如此之少,因为他常常写完就丢弃了(“就辄弃之”),这是让为其写诗序的作者深感惋惜的。把原文前后有着紧密关联的部分割裂出来加以分析,这在一定程度上导致了理解的断章取义。而这种断章取义,屏蔽文字对客观现象显而易见的解释功能,只在对象的主观志向与思想深处找根源,其实未必是一种好的阅读导向。

《林和靖先生诗集》

再看2022年上海卷的文言文阅读,选了清代张惠言的“庄达甫《摄山采药图》序”。附在文章后面有一道阅读测试题(试卷第23题),是“第②段借药材说理,颇具特色,请加以赏析”。关于第②段的原文是这样的:

然余窃尝论国家之用人也,如臾柎、扁鹊之蓄百药焉,取之必择其地,聚之必当其时,储之必备其物。一旦有用,出之笼中而不匮焉者,其求预也。事方其急而号之山泽之间,其捆载而来者,必柴胡、桔梗也,人参、紫芝、丹砂、石乳,未有能致者焉,人参、紫芝、丹砂、石乳之用,而投以柴胡、桔梗,其不足以愈病而速之死也明甚。见柴胡、桔梗之不足以愈病,而以为天下之药皆若是,其惑岂细耶?

据此,命题组给出的答案示例是:

第②段以类比(比喻)进行说理。以医生储药、用药,分别比国家储备、使用人才,又用普通药材、珍贵药材比庸才和真才;并借对药材储备、使用的结果比国家选用真才不足的后果。全段说理显豁,生动形象,层层推进,发人深思。

这样的内容,作为赏析答案,看似比较全面,从揭示手法到概括层次再到最后归纳效果,似乎一应俱全,但实际内容却值得斟酌。关键是题干要求的“特色”,没有说清楚。我们看答案文字第一句揭示的手法,不论是说比喻还是类比说理,都很难说是“这一篇”文章的特色,因为中国传统中的说理文,从先秦诸子开始,就形成了理不直指,借物、借事来说理的思维习惯。而最后一句的“全段说理显豁,生动形象”一类的话,更是一种套话,可以与开头揭示的比喻、类比一类手法机械衔接,没有多少思考含量。也许,最具实质性内容的,是答案的中间部分与结语的“层层推进”。当作者拿药材与人才来类比时,并没有“一次性消费”完毕,而是对这种类比(比喻)进行了复杂化的、多层次的论述,让所说之理借助于形象之物变得饱满起来。可惜的是,答案文字用了“以”“又”和“并”等词语串联内容时,是把类比(比喻)说理的复杂性、层次性仅仅停留于现象的概括,就是没有用分析手段,把这种类比的实质,这种不同于其它类比(比喻)的“特色”,鲜明地予以一语道破。而这种没有,在一定程度上又跟设计试题时语境意识的阙如,或者说断章取义地来理解文本有一定关联。为何这么说?

细究起来,命题者为了不使测试的知识点前后产生交叉,最习惯的做法,就是分段落来命题,也要求在段落内部来思考答案。而命题者拟制的示例答案,也是为自己来这样划定边界的。一般而论,这样的做法无可厚非。但恰恰是有关这道问题的设计,如果局限于第②段来回答,是无法真正揭示作者“借药材说理”的特色的。因为这里有借药材说理的一个原点、一个基础或者说重要前提,它构成第②段落说理的真实语境,那就是,这篇文章的题目,就是在说庄达甫的《摄山采药图》,采药本身,就是他文章需要讨论的一个话题,由这幅图画自然引出药材作为“比”的手法。同时,作者在文章第①段又讨论了庄达甫个人的遭遇,他曾经的雄心勃勃,以及后来事业受挫、可能归隐带来的不一样心境。于是,作者在第②段借用药材类比(比喻),是一种“就地取比”的特色,而其引发的一番大道理看似泛泛,实际是暗扣图画者的人生遭遇和心境。总之,物中固然有理,但理中有具体的人,人中有心灵的呼应,这才是这篇文章借药材说理的“特色”所在。这是立足语境的问题,也是整体把握的问题。如果割裂语境、断章取义地只就第②段的内容来回答,只能使拟制的答案流于表面与抽象,特别是题干所要求的“特色”,就无法得到落实。

断章取义还有一种表现是,往往忽视了作者所处特定语境的制约,以一种“穿越”的方式来理解文章的表达效果或作者的写作意图。

比如2024年上海卷的《斑鸠》一文,要求赏析文章画线部分的细节描写。这里把画线部分以及前后相关的一段文字截取下来:

立冬那天,清早开门见一只灰褐色的鸟儿卧在露台上,我没敢即刻上前。它的小脑袋缩进脖腔里,动也不动,眼皮轻轻阖住,灰粉色薄薄一小片,盖住眼球,想象不出这怎么会遮得住光。我想它一定怕碰,只好轻声问,你怎么了?你受伤了吗?

而示例答案是:

“轻轻阖住”“薄薄”“灰粉色”等细节刻画出鸟儿眼皮的特点,笔法细腻;写出斑鸠的弱小和受伤后的虚弱,流露出作者对受伤斑鸠的无声垂怜,情蕴于中。

其实,就当时特定情境来说,作者刚看到阳台上一只不动的小鸟,是不知道它受伤的,所以才会在看到之后轻声问:“你怎么了,你受伤了吗?”而提供的答案表述为写出斑鸠“受伤后的虚弱”,继而又说是“流露出作者对受伤斑鸠的无声垂怜”等。所谓的“写出”和“流露出”,都是把作者事后明白过来才有的情感不恰当地前置了。尽管作者写的是事后追忆文字,在写斑鸠时,已经知道它当初受了伤,但作者写这情景时,有意保持了自己原初的感受,尽量不“写出”事后才得知的它的受伤,也尽量不“流露出”对一个受伤的斑鸠才有的感情,所以在不知中才对斑鸠发问“你受伤了吗”,而不是装模作样地明知故问。这样一种渐进的描写方式,才是比较高明、客观的写作态度。如果说这里的细节分析能够跟下文呼应起来,充其量也只能说是以写斑鸠的虚弱来为事后点明其受伤埋伏笔。

我们再看全国卷,也有明显的断章取义的答案拟制问题。2017年全国语文卷二卷的现代文阅读,选了林徽因的《窗子以外》,设计了一道有关“窗子”含义的主观题。提供的答案是:

(1)指具体的窗子,如铁纱窗、玻璃窗,分隔了不同的生活场景。

(2)指“无形的窗子”,即心态与观念的限制,造成了自我与外部世界的隔离。

答案的两个要点,从物质到心灵,似乎已经很全面了。但却带来了一个常识性的疑问,为什么作者在文章中说是窗子而不是墙,才是对不同生活场景乃至心态与观念的隔离呢?窗子本来不是在起沟通、交流作用的吗?如果看具体的文本,我们才可以发现,作者说窗子而不是墙,是有道理的。因为窗户跟外在世界的沟通,使她产生了与外面世界、与他人心灵可能融为一体的幻觉,随后才发现这不过是一个幻觉。这样,从文本出发,“窗子的含义”就有了产生融合的幻觉与发现真正隔离的现实。不从窗子所具张力的两方面着眼来谈,仅仅从隔离的一面来分析出两个要点,其实只能算读到了这篇文章一半的意思。

三、空发议论

也许,高考阅卷教师,对考生给出阅读题的答案最为不满的,就是贴标签、说套话,空发议论,缺少具体的、切合文本个性的回答。而这种空发议论,其实在命题的答案拟制乃至题干设计方面,已先有了不良误导。

比如2014年上海卷文言文阅读分析题,要求考生赏析其中第五段“运用整句的表达效果”,该段文字是:

倚立而思远,不如速行之必至也;矫首而徇飞,不如修翼之必获也;孤居而愿智,不如务学之必达也。故君子心不苟愿,必以求学;身不苟动,必以从师;言不苟出,必以博闻。

提供的答案是:

该段句式整齐和谐,节奏感强,富有气势,有力地论述了治学要付诸行动的道理。

但是,只要仔细看原文就可以发现,所谓的“节奏感强”,前后两个部分差异很大。前部分中的三个分句,因为加了“而”“之”和“也”这样的虚词,节奏是舒缓的。而后面三个分句,因为都是紧凑的四字句,也没有上述那些虚词,所以行文急促有力。作者这样运用,就是要以节奏的内在差异来与内容的前后对比相协调,从而强调学习必须付诸行动而不能仅仅停留在设想、愿景的层面。再看答案,空泛的议论完全无视了内在的差异,从而对阅读理解起到了停留于表面而说套话的导向。

这种空泛的答案,在近年来的全国卷中也时有发生。

先看2022年全国新高考二卷的一道语言文字运用题,选了萧红《呼兰河传》的片段:

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。

附录于后的一道题是:

文中画横线的部分突出了“祖父”的衰老死亡和“我”的成长是一个同时发生的逐渐变化的过程,这一表达效果是怎么取得的?

根据这一题目要求,提供的示例答案是:

①多个句子都把“祖父”和“我”相对叙说,突出了变化是同时发生的;

②用相似句式再三叙说“祖父”和“我”的年龄变化,凸显了变化的过程。

我们发现,不论是题干概括的语段效果还是答案给出的两点,都是不需要说的空话、是正确的废话。什么时候老人的衰老死亡和小孩的成长不是同时、同步逐渐发生的过程呢?作者要突出的当然不是这种正确的空话。

其实,作者真正要表达的效果是,通过“已经”和反复使用“就”这样的虚词指向祖父,是以“我”为立足点,从心理感觉入手,遗憾于祖父的衰老和死亡是何其之快,而“我”和祖父同处的时光是何其之短(这是虚词“就”的基本表达功能)。这才是以叙说表面的两人变化同时的过程中,所要表现作者内心希望的不同时,希望祖父衰老死亡的节奏可以放慢下来。换言之,在叙说两人生理变化的同时发生背后,是要传递叙说者一种无奈、遗憾、悲凉的情感世界。而题干概括的套话式的“表达效果”,简直把文本真正的意思说反了。

再看现代文阅读题,选了两个文本加以比较理解,一个文本是王愿坚的小说片段《支队政委》,写小说主人公取弹片不上麻药;另一个是索尔兹伯里《长征:前所未有的故事》片段,根据采访、回忆录等记述了陈毅取弹片不上麻药的故事。

对这两个文本比较阅读的分析题是:

这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。

给出的答案有三点:

①文本一是小说,可以虚构;文本二是纪实作品,强调真实。②文本一运用场景描写、细节描写、言行描写等多种表现手法,塑造了老胡这一艺术形象;文本二以采访、回忆录为基础,记录了陈毅的真实经历。③文本一以描写为主,语言生动形象;文本二以叙事为主,语言平实简洁。

这样的三个比较点,从取材、手法、语言三点入手,基本就是文体的常识,只要补充上两位主人公的名字老胡和陈毅,大致可以得满分了。这样没有个性化理解的文本分析,通过背诵相关文体的知识就能掌握而默写出来,作为分析题来给出答案的示例,与空泛的议论,又有什么区别呢?

总之,如何在题目设计和答案拟制上强化匹配度以避免答非所问,如何建立整体的阅读观而不是断章取义,如何从具体的、个性化文本出发来展开阅读理解的分析而不再说一些正确的套话、废话和空话,高考的题目设计和答案拟制,还有较大的改进空间。当然,阅卷开始一两天对考生答题的采样分析和制定阅卷细则,也能对示例答案的缺憾起一定的弥补作用,但这种弥补,只能说是局部的,并不能真正改变命题组提供答案的先天不足的种种缺憾,这也是笔者要撰文呼吁的原因。

最后要说的是,限于本人的学养,本文一定有思考不周、分析不当乃至错误的地方,欢迎读者不吝指正。