“两山”理念20年·下篇|从湖州到世界,为全球生态文明建设“打样”

编者按:

“绿水青山就是金山银山”

——这簇从浙江湖州破土而出的思想火种,廿载间已燃成燎原之势,映亮中国,更照向世界。

20年来,湖州以制度创新为引擎,以生态修复为起点,走出了一条“生态—产业—民生—治理”协同发展的绿色转型之路。从矿山复绿到河长制,从竹林碳汇交易到绿色金融创新,湖州的实践证明:生态保护与经济发展不是对立的,而是高质量发展的内生动力。

更重要的是,这些制度经验不仅重塑了一座城市的命运,也为全球生态文明建设提供了中国样本。

(www.thepaper.cn)专题报道分为上、下篇。上篇聚焦湖州本土的生态修复、产业跃迁、民生改善与治理创新,讲述一座城市如何用制度与行动实现绿色转型;下篇则进一步拓宽视野,呈现湖州经验如何通过制度创新走向国际,成为全球生态治理的参考模板。

从地方实践到世界意义,从理念破土到制度成林,湖州的20年,是中国生态文明建设的缩影,也是全球绿色未来的启示录。

刚刚过去的2025年7月,湖州进行了一场全球展示“双城记”。

7月14日,美国纽约,联合国可持续发展高级别政治论坛,湖州受邀介绍在“绿水青山就是金山银山”理念指导下的可持续发展实践经验。废弃矿山变旅游胜地的太湖龙之梦、创新服务产业绿色低碳转型的绿色金融、千年循环农业智慧现代演绎的桑基鱼塘、从“小山村”蝶变到中国美丽乡村的安吉余村,四个湖州实践案例亮相联合国。

就在2天前,日本大阪世博会上,现场发布的五个“两山”理念浙江实践案例中,来自湖州的就占据三席。湖州受邀,从生态、产业、共同富裕三个维度,全面分享可持续发展的实践成果和案例。

湖州市受邀在联合国可持续发展高级别政治论坛介绍。本文配图除注明外均由湖州市委宣传部提供

而在此之前,联合国环境大会,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、第十六次缔约方大会,这一个个荣耀的国际“舞台”;全球首个生态文明国际合作示范区、联合国“生物多样性魅力城市”、联合国最高环保荣誉“地球卫士奖”,这一份份沉甸甸的奖章,都记录了湖州经验从本土实践升维为全球范式的破壁之路。

湖州的“两山”故事,从一座浙北小城出发,经过20年的制度创新与生态实践,最终走向世界舞台。它不仅讲述了湖州如何通过生态文明建设实现经济与环境双赢的故事,更为全球生态治理与可持续发展贡献了独特的知识产品和切实可行的中国方案。

这一历程,是湖州自身的辉煌成就,也是对全世界的一份珍贵礼物,将激励着更多国家和地区踏上绿色发展之路,重塑人类与自然的契约。

始于乡野的本土实践

湖州安吉县的深蓝计划咖啡馆,曾创下8818杯的单日单店出杯量全国纪录。很多人知道这家村咖,但不知道它背后的绿色金融动力。

深蓝咖啡馆所在的位置,曾经是红庙村的一座废弃矿坑,总面积近500亩,最深处达108米,长期面临残垣废墟、安全隐患、卫生不佳等问题。但矿山生态修复费用极高,地方政府难以承受,企业也不敢在市场潜力不明的情况下先期投入过多。

生态修复困局,安吉从“钱袋子”破题,在政府、企业、银行之间编织起一条前所未有的协作纽带。参照EOD模式(生态环境导向的开发模式),将矿坑修复与文旅运营捆绑,让公益项目产生经济效益。以生态修复贷为支点,安吉农商银行提供了“融资+融智”的综合金融服务,累计向红庙村经济合作社和深蓝集团提供授信1200万元。

深蓝咖啡。

开业两年来,“深蓝一号”咖啡馆累计吸引30余万人次“打卡”,辐射带动效应明显,红庙村村集体经营性收入2020年前还不到30万元,2024年突破200万元。“深蓝计划”既加强生态修复、安全管理,又积极创造条件加以保护利用、合理开发,走出一条共同富裕的绿色发展新路。目前,该模式已成功复制至安吉县8个废旧矿坑、厂房改造项目。

“作为全国首批绿色金融改革创新试验区,湖州自2017年以来率先体系化推进绿色金融改革创新实践,破解可持续投资难题。探索建立绿色金融标准体系,引导金融机构为‘绿色’融资主体进行差异化定价,提供更高授信额度、更低融资利率、更快审批通道”——2025年7月的联合国可持续发展高级别政治论坛上,湖州的绿色金融发展经验被作为典型案例之一重点介绍。

了解到,2014年,湖州结合自身实际探索开展绿色金融改革试点,成为全国绿色金融改革的先行探路者。2016年,G20杭州峰会首次将绿色金融列入议题,并提出发展绿色金融倡议后,湖州积极先行先试,编制国内首个地方性绿色金融发展规划,探索构建支撑全市绿色发展的绿色金融体系。2017年6月,经国务院第176次常务会议研究同意,决定将湖州市列入全国首批绿色金融改革创新试验区,明确要求湖州探索“绿水青山就是金山银山”理念在金融领域的实现机制,形成可复制、可推广的绿色金融发展模式。

“2017年至今,湖州已创新推出150多款绿色金融产品,取得70余项全国首创成果,吸引国内117个城市到湖州学习交流绿色金融领域的创新做法。”湖州市绿色金融发展服务中心主任黄丁伟告诉,经过七年多的改革实践,湖州绿色金融改革持续催生了巨大红利,为当地经济高质量发展注入了强劲动能。全市绿色信贷余额由2017年的369.5亿元跃升到2024年的4098.79亿元,年均增长41%;绿色贷款占全部贷款比重达到33.9%,高于全国平均近20个百分点。

制度创新的良性循环

绿色金融改革创新,是湖州践行“两山”理念结出的累累硕果之一。

7月18日,湖州市“绿水青山就是金山银山”理念提出20年群众性宣传月系列活动启动仪式上,包括“推进绿色金融改革”在内的20项工作获评“20例”改革创新成果。

作为“两山”理念的发源地,湖州深知自身肩负的国家使命:不仅是地方发展的探路者,更是全国生态文明建设的标杆。

湖州乡村。

全国率先探索实施“河长制”,推动河湖管理实现从“没人管”到“专人管”、从“管不住”到“管得好”的转变;全国率先提出绿色矿山建设,全市绿色矿山建成率达到100%,被自然资源部确定为浙江省唯一的全国绿色矿业发展示范区;建成全国首家生态共治中心,目前实现区县全覆盖。以“四融模式”全面提升生态隐患发现能力、生态问题治理能力、生态案件打处能力;以安吉县为试点,积极探索“以竹代X”新路径,推动竹产业高质量发展……湖州始终以“敢为人先”的姿态,为生态文明建设提供可复制、可推广的制度样本。

对湖州而言,生态文明建设是以“四梁八柱”为支撑,构建起全方位协同的战略规划体系。生态文明建设是一个长期的过程,不能搞突击行动,要用严密的法律、制度、标准守护好绿水青山。

2007年,湖州就提出走“生态优市”之路。2014年5月,《浙江省湖州市生态文明先行示范区建设方案》经国务院批准,湖州成为全国首个地市级生态文明先行示范区。这一“国家试验田”的定位,标志着湖州被赋予探索生态文明制度体系的特殊使命。同年8月,全国首个市级生态文明办公室(市生态文明办)成立,统筹协调全市生态文明建设,打破了传统环保部门“单兵作战”的局限,开创了跨部门协同治理的先河。2017年,“生态立市”被确定为首要战略。2022年,市党代会再次强调实施“生态强市”战略。2024年,湖州进一步创新设立中共湖州市委生态文明建设委员会,市委书记任主任,市长、市委副书记、有关市领导任副主任,实现从“部门协同”到“党委统领”的机制跃升。

湖州的生态文明建设并非简单的政策叠加,而是通过制度创新、理念深化与实践突破三者之间的动态互动,构建起可持续发展的良性循环。这一闭环的核心逻辑在于:以制度创新为起点,为“两山”理念落地提供支撑;以实践突破验证理念的科学性并反哺制度优化;最终通过理念的深化,推动更大范围的制度创新与实践升级。

“湖州经验”走向世界

随着“两山”理念在湖州、浙江、全国的创新实践不断深化拓展,这一具有开创性的生态文明理论创新逐渐获得国际社会的广泛关注。

中国的生态文明理论,不仅超越了西方传统生态理论的局限,更是通过绿色转型重塑发展范式,旨在从根本上解决环境与发展的冲突与对立,为全球可持续发展提供中国智慧。

当联合国环境规划署在2016年第二届联合国环境大会上发布《绿水青山就是金山银山:中国生态文明战略与行动》报告时,这份以中国生态文明建设为主题的专题报告,已然预示着一个东方文明古国正在重塑全球生态治理的话语体系。

与会专家学者更是对中国生态文明建设的探索与成就不吝赞美之词:中国生态文明理念已走向世界;中国的生态文明建设是对可持续发展理念的有益探索和具体实践,为其他国家应对类似的经济、环境和社会挑战提供了经验借鉴;中国绿色发展为世界贡献了中国方案,这是对世界的一个创造。

2018年4月19日,时任联合国副秘书长埃里克·索尔海姆走进余村“两山”会址公园,触摸着镌刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑,目睹着这个曾经炮声隆隆的采矿村蜕变为国家4A级旅游景区的蝶变,感慨道:“在浙江看到的,就是未来中国的模样,甚至是未来世界的模样。”

5个月后,来自湖州安吉的普通农民裘丽琴站在了联合国环境规划署“地球卫士奖”的颁奖台,与浙江省副省长、省环保厅厅长一道代表浙江省委、省政府及浙江5600万人民上台领奖。“过去,我们鲁家村是安吉一个贫穷落后的小山村,在‘千村示范、万村整治’工程的带动下走上了发展绿色经济之路,如今已蜕变为‘开门就是花园、全村都是景区’的中国美丽乡村精品示范村。我家乡的故事,也是浙江4万个乡村共同的故事。”裘丽琴用夹杂着方言的中文朴实演讲,赢得全场热烈掌声。

裘丽琴发言。

更大的国际关注接踵而至。

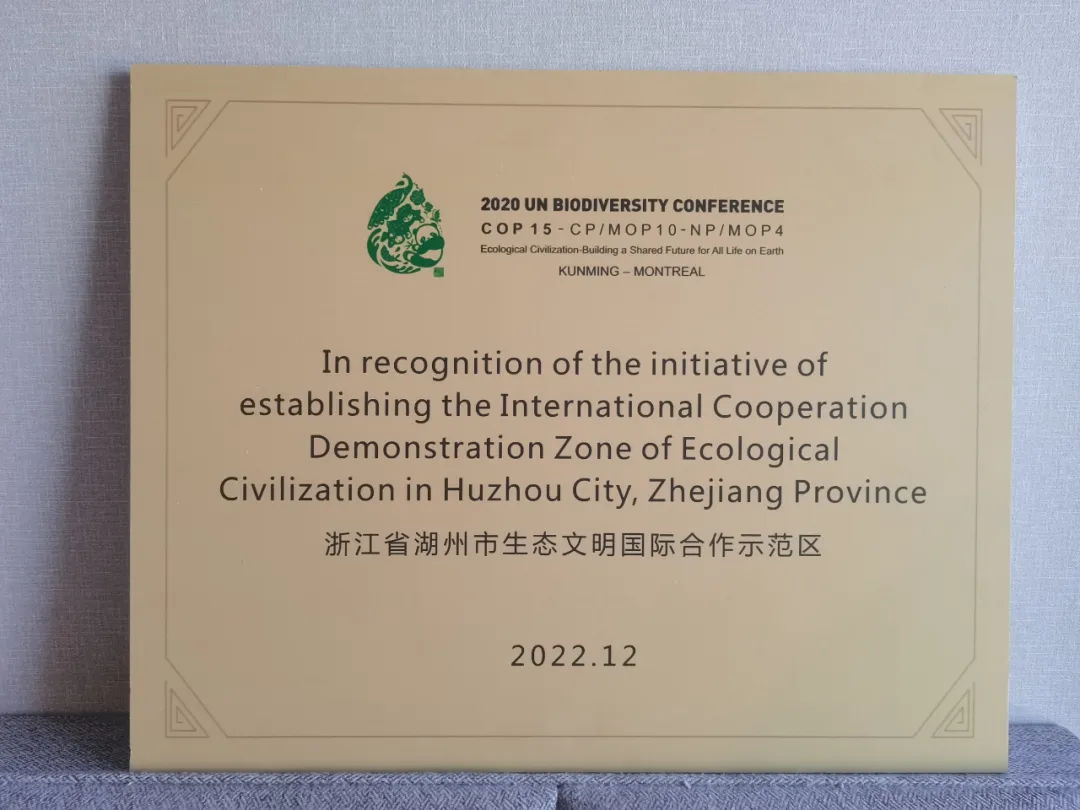

2022年12月,加拿大蒙特利尔,联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)上,湖州市被认定为全球首个也是唯一的“生态文明国际合作示范区”,为全球生态文明建设作示范、打样本。

“湖州市获得这一殊荣,是十几年如一日坚定不移践行‘绿水青山就是金山银山’理念、持之以恒推进生态文明实践创新的结果,也是国际组织对湖州市生态环境保护的全面肯定。”中国工程院院士、中国环境科学学会理事长王金南对此表示。

全球“示范”再度进阶

2023年,8月15日被确立为全国生态日。

全国生态日主场活动。

首个全国生态日主场活动在湖州举行。4个月后,《浙江省湖州市生态文明国际合作示范区实施方案(2023-2027年)》获省政府正式批复同意——我国生态文明国际化探索实践的首个地市级指导性文件就此诞生。

“这标志着湖州探索建立生态文明国际合作新模式迈出实质性一步。”浙江省发展规划研究院智库部副主任王晟解读道。据悉,《实施方案》重点聚焦体制改革创新、绿色发展引领、国际交流合作等先行示范领域,旨在形成一批可复制可推广的典型经验,向世界展示和宣介美丽中国建设的生动实践。

聚光灯再转向联合国讲台。2024年2月,第六届联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕开幕,4000多名各国代表出席,共商多边主义框架下的全球环境治理问题。在中国边会上,湖州市作为唯一受邀作主旨演讲的中国地级市,围绕应对气候变化、生物多样性保护等实践作主旨演讲。

湖州市获评生态文明国际合作示范区。

“(被认定为生态文明国际合作示范区)一年多来,我们主导发起成立了环太湖‘昆蒙框架’实施联盟,成为中国首个落实‘昆蒙框架’的地方性倡议行动。”湖州市政府领导在演讲中提到,湖州编制了《全面加强生物多样性保护工作行动方案》,制定实施了野生动植物、水生态修复、专项金融支持等28项政策制度,有力有效全面加强生物多样性保护工作。

之后的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会(COP16),继湖州市在2022年COP16入选首届“生物多样性魅力城市”后,湖州安吉县成为第二届“生物多样性魅力城市”。

2025年7月,湖州再次接连亮相联合国和大阪世博会。在湖州故事和湖州经验一次次讲述传播中,越来越多的国际人士意识到,中国的“两山”理念跳出了生态保护与经济发展的二元对立,提供了一种在发展中保护、在保护中发展的新思路。通过学习和借鉴这一理念,各国可以更好地应对生态危机,走出发展困境。

联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆就曾撰文,认为始于湖州的“河长制”可以为全球河道治理提供经验。“欧洲的河道治理也取得了积极成效,但其他国家花40年才取得的成就,浙江只用了十多年。我们需要将人与自然摆在发展的首位,而不是仍然局限于陈旧的发展方式。事实证明,明晰管理责任、强化激励问责在生态变革中行之有效。浙江为我们指明了方向。”他在文中表示。

“两山”理念是中国的,也是世界的。它的每一次实践,都在为人类命运共同体注入绿色动能;它的每一次传播,都在为全球生态治理书写中国答案。湖州用20年证明,生态文明建设不仅是地方发展的路径选择,更是全球可持续发展的共同课题。

“两山”理念,从湖州出发,跨越山海、走向世界。