中古时期天竺与西域僧人的医疗活动

佛教在初期传播过程中使用了多种辅助方式,包括置田产、经商、做医生、算卦、巴结权贵、使用幻术、聚敛钱财等等。其中,医疗手段是延揽信众最有效的方式之一。尤其是来自西域或天竺的一些胡僧,他们在传教过程中以法术、咒语等宗教手段为辅助进行的医疗活动,丰富了中古时期中原地区的医疗知识,他们的医疗手段,所用的异域药物和带来的天竺、西域医学典籍和药方,融入了中国传统的中医体系。

传入中原的古印度耆婆医学著作与婆罗门药方

印度古典医学的主流体系——生命吠陀,对中古时期的西域医学和中国传统医学具有深远的影响,它的传播与应用,与佛教的东传息息相关。生命吠陀所依据的哲学体系和药材系统,都同以儒、道哲学为基础的中国传统医学体系有很大的差别。因而,生命吠陀在西域和中国的传播,主要归功于来自天竺、西域的佛教僧人及其弟子,当然,部分商人也发挥了一定作用。陈寅恪先生认为:“吾国旧时医学,所受佛教之影响甚大。”

在《隋书·经籍志》中,记载了一些传入中原的与天竺古典医学和西域医学有密切关系的医方,或者说就是天竺医学或西域医学典籍的翻译本:摩诃胡沙门撰《摩诃出胡国方》10卷,于法开撰《议论备豫方》1卷,《支法存申苏方》5卷,《龙树菩萨药方》4卷,《西域诸仙所说药方》23卷,《西域波罗仙人方》3卷,《西域名医所集要方》4卷,《婆罗门诸仙药方》20卷,《婆罗门药方》5卷,《耆婆所述仙人命论方》2卷,《龙树菩萨和香法》2卷,《龙树菩萨养性方》1卷。

随佛教而传入中国的天竺医学,最具有代表性的是耆婆的医术与医药典籍。据《高僧传》的记载,东晋时的僧人于法开所学的就是耆婆医学(图1)。

图1 佛陀涅槃图中的医王耆婆大臣像,绢本著色,11世纪,日本和歌山金刚峰寺

耆婆是古印度草药医生中的优秀者,拥有“医王”的称号。在东汉安世高译的《佛说柰女耆婆经》中,有关于耆婆身世的传说。说佛陀在世的时候,维耶离国国王花苑中,自然生出一柰树来,枝叶繁茂,果实丰满,香美非凡。国王非常喜欢这株柰树,不是他后宫中的尊贵美人,是吃不到这种柰的。维耶离国有个富甲天下、聪明博达而又才智超群的居士,国王非常器重他,请到朝中辅佐治理天下,一次宫廷宴饮,得到了国王赏赐的这种珍贵的柰。这个居士知道这种柰非常难得,就向国王讨了一个小树苗回家种植,他用牛乳为树苗浇灌,在他的精心培植下,这株柰树苗很快茁壮成长,结出来的柰比王宫里面那棵树的还要好吃。但是不久,树上面长了一个很大的瘤节,日日增长,直到长到离地七丈,竟然分枝长成一个华盖般的巨大园圃,里面生出一个“颜色端正”的女儿来。等这个女孩长到15岁的时候,来自远方的王子们都想得到这个美丽的姑娘,最后萍沙王赢得了柰女,生下了医王耆婆。这个故事具有神话色彩,从故事内容来看,耆婆的身世是非常不幸的。

在《善见律毗婆沙》中,关于耆婆的身世就没有什么柰女生下耆婆王子的说法,按《佛说柰女耆婆经》的说法,耆婆就是国王的亲生儿子,而《善见律毗婆沙》又说耆婆是那些风尘女子所生的弃儿,只不过得到了国王的收养。

在佛教传说中,国王往往是一个很重要的角色,包括安世高、鸠摩罗什在内的很多来自天竺或西域的僧人,往往被说成是国王的儿子,这可能一方面确实跟当时天竺、西域小国林立的现实状况有关,一方面也不能避免有附会的成分。无论怎么样,耆婆的身世非常坎坷是毫无疑问的。在佛经中,有耆婆为释迦僧团疗病的事例。据说佛陀的大弟子阿难背上生痈,佛陀命耆婆为阿难治疗所患。耆婆告诉佛陀:“不敢以手近阿难背。”佛陀告诉耆婆:“但治勿疑,我自当与阿难说法,令其不觉痛。”佛为阿难说如来身如金刚不可败坏,三千二百福功德所成。阿难目视不倦,耳听不厌,心念不散。虽然耆婆在阿难背上敷膏药,阿难也没感觉到疼痛。阿那律很多天没有睡觉,结果眼睛看不见了,于是到耆婆那儿请他治疗。耆婆问阿那律眼睛失明的原委,阿那律告诉他多日没睡觉的事情,耆婆告诉他说:“睡是眼食。久时不眠,眼便饿死,永更叵治。”

耆婆应该同佛教创始人释迦牟尼是同时代人,耆婆无论在古印度的世俗社会还是僧团内部,地位都是很高的。随着佛教的东传,耆婆医术体系也传到了中国,最主要的就是耆婆所作的医典和使用的一些验方被中国草药医生们所认可(图2)。

图2 初唐菩萨立像,新疆图木舒克出土,德国柏林印度艺术博物馆藏

耆婆所作的关于医药的典籍,流传到中国并得到记载的有《耆婆所述仙人命论方》2卷、《大素本草》、《耆婆六十四问》1卷、《耆婆要用方》1卷、《耆婆脉经》3卷、《耆婆五藏论》1卷。关于《耆婆五藏论》,有出土于吐鲁番的汉文文书残片,该文书藏德国国家图书馆,编号Ch.3725,残片全文六行,最后一行标明“焉(耆)婆五藏论一卷”。这块残片,应该是《耆婆五藏论》的一个总论部分。此外,在中医药典籍及出土文献中,还可以见到耆婆的一些医药典籍及验方,如《耆婆治恶病论》、《耆婆书》、耆婆万病丸、耆婆汤等。上面所列的耆婆医药典籍中,有几种在《隋书·经籍志》和两《唐书》均无载,而《宋史》却有收录,这说明其传入有两种可能性:一是在民间流传,没有进入《唐书》之前的目录编纂者的视野,直到撰写《宋史》才被收入国家目录;另一种情况是这些医籍的传入时间要在两《唐书》成书之后的历史时段内,因而未能收入。

在佛教传播的同时,天竺婆罗门教也有相当数量的传道者来到中国,依托医术等手段,传播其教义。《隋书·经籍志》所载《婆罗门诸仙药方》20卷与《婆罗门药方》5卷,各家医籍没有提及。但孙思邈在《备急千金要方》之《按摩法》中首先就提到了婆罗门按摩方法,将之列在“老子按摩法”之前,称之为“天竺国按摩,此是婆罗门法”。在《外台秘要方》中,也收录了一些治疗风疾、耳聋等病症的婆罗门药方。隋唐时期,来自印度的一些婆罗门在医药、音乐方面对中国文化所作的贡献也是非常突出的。

龙树菩萨医疗典籍与行医中原的胡僧医方

作为大乘学说的创始人,龙树得到后人的无比崇敬,关于他的生平,有不少附会的传说。据玄奘的记载,龙树因为得到了长生术,使得信仰他的国王长命不死,迫不及待继承王位的王子就逼迫龙树自杀了。吕澂先生认为龙树的生年应该是公元3-4世纪,他的汉译著作可信的有17种,在藏文译本中,龙树的著作保存得相当多。鸠摩罗什的《龙树菩萨传》还是可信的,其中记载龙树“弱冠驰名独步诸国,天文地理图纬秘谶,及诸道术无不悉综”。并且说他在青年时代就对药的判断有极高的天分,因而曾得到术士的指点。从这些迹象来看,龙树在医药方面确实是有一定造诣的。龙树菩萨的医疗典籍有一部分可能是托名之作,但是这些也都毫无疑问属于佛教僧人医学著作之列。

托名龙树的佛教医学典籍,影响也是比较大的,除《隋书·经籍志》所载的《龙树菩萨和香法》2卷、《龙树菩萨养性方》1卷和《龙树菩萨药方》4卷,《宋史》卷207《艺文志》中尚有《龙树眼论》1卷,《宋史》卷157《选举志》有《龙树论》。据《宋史》所载,《龙树论》在草药医学教育体系中具有重要的地位,被列为宋代医学教育三科之中的主要教材,与《巢氏病源》《千金翼方》被并称为脉科的“小经”,可见其地位之重要。

以龙树为标志的天竺医学体系,在针灸方面也可能具有重要的指导意义,如《银海精微》卷下《开金针法》中开篇就将龙树列出,显然是将龙树当成了针灸这个医疗技术行业的一个代表性人物,由此可见龙树医籍无论在基本的诊病理论还是用药、针灸方面都有自己独特的体系,对中国医学有深刻的影响。

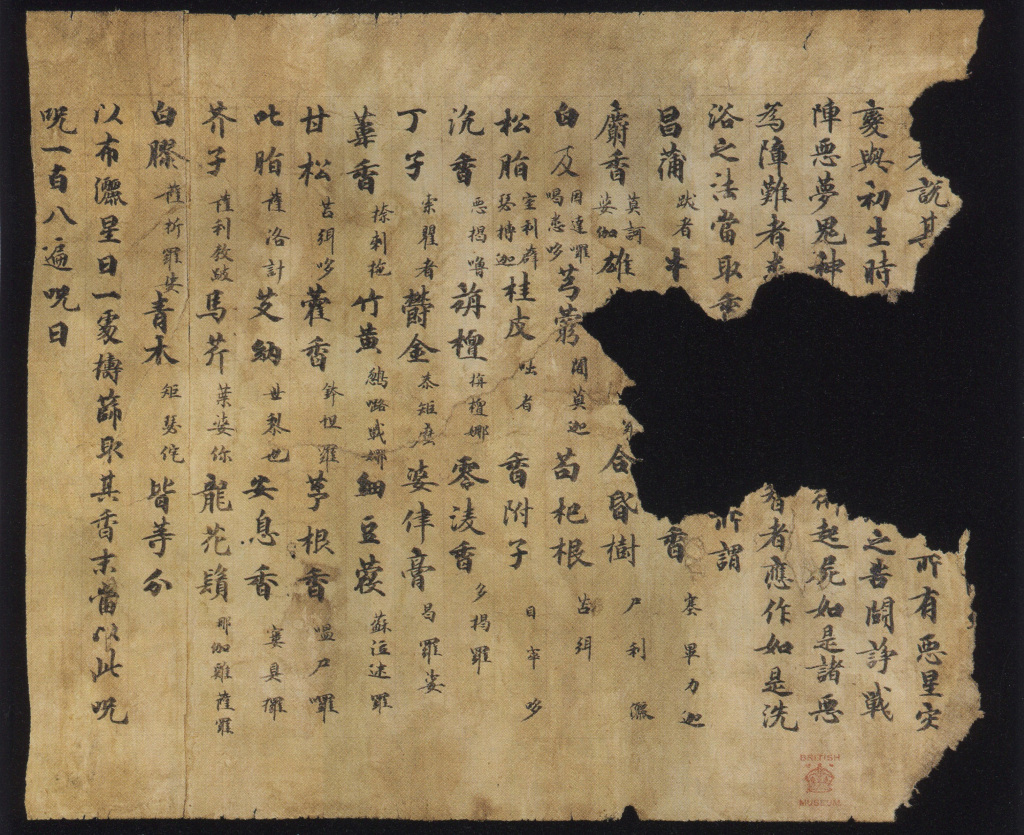

此外,汉唐时期有一些行医中原的西域胡僧在医疗实践中留下了医疗典籍或有名医方。如《摩诃出胡国方》和支法存、仰道人的《支法存申苏方》就是个典型,《摩诃出胡国方》的作者摩诃胡沙门应该就是中天竺僧人求那跋陀罗,据《高僧传》:“求那跋陀罗,此云功德贤,中天竺人。以大乘学故世号摩诃衍。本婆罗门种,幼学五明诸论,天文书算医方咒术靡不该博。”求那跋陀罗世号“摩诃衍”,并且非常精通医方咒术。求那跋陀罗自公元435年来到中国,在中国传教译经30多年,在此期间,他所具有的医学药物知识,应该得到了很好的发挥(图3)。

图3 佛家医方,《金光明最胜王经大辩才天女品》中的洗浴药方

支法存是东来传教僧人中,医学知识最为丰富,也是最有影响的一位医僧。在有限的文献记载中,往往将支法存、仰道人相提并论,可能他们应该是一道行医的同伴,或者说他们之间可能具有医学传承关系。

医学典籍中关于二人的记载非常简单,孙思邈在《备急千金要方》中记载了这两位医僧,按孙思邈的说法,古代医籍虽记载有“脚弱”,也就是今天的脚气病,但是对这样的症状没有基本的认识和诊治方式。这是西晋南渡之后,由于北方人迁居南方,随着生存条件的变化而产生的新病种。这种病只有支法存和仰道人能治疗,他们在这方面是处在最前沿的专家。

仰道人是否是来自天竺的僧人,除了上引孙思邈的记载,再没有其他记载,因而我们不得而知。支法存其人,南朝宋刘敬叔的《异苑》有一条详细记载,根据此书记载,我们知道支法存是生长在广州的外来僧人,他依靠医术成为巨富,可见他同一般僧人是不一样的。因支法存拥有稀世珍宝,引起了广州刺史王琰之子王邵之的垂涎,在多次索要未果的情况下,王琰居然以“豪纵”为借口,构陷支法存,将之杀害并且抄没了他的财产。王琰是《冥祥记》一书的作者,他本人是个虔诚的佛教徒,因而在广州的时候同当地僧人的交往应该是比较密切的。《隋书·经籍志》集部有《王邵之集》,其作者应该就是劫夺支法存财物珍宝的那个王邵之。

支法存的医药学著作,《隋书·经籍志》有“《支法存申苏方》五卷”的记载,可见支法存当时所用的一些验方曾流传较广,可能就是治疗脚气病的专门药方。

在中原行医的天竺与西域僧人

传统的草药医疗技术同巫术是分不开的,因而,从事医药研究和诊疗的人,以各种术士和修炼者为多。中国古代史籍中所记载的草药医生,往往都是精通方术者。对诞生于印度大陆的佛教而言,医术也是僧团成员必不可少的必修课之一,这一方面是因为僧团内部诊疗的需要,另一方面也是为了传教的方便。来自天竺和西域的僧人们很多都是这方面的专家。僧传中记载的在医疗方面有名的天竺、西域僧人有安世高、耆域、佛图澄、昙无谶、求那跋摩、师贤等人(图4)。

图4 飞天、护法金刚和僧侣,5世纪,克孜尔石窟画家窟

安世高是东汉末僧人,本为安息国太子,后来让国与其叔叔,出家为僧,博通三藏,尤精阿毗昙学。汉桓帝初年来汉地译经,先后译出《阴持入经》《人本欲生经》《大十二门经》《小十二门经》等39部经典。汉灵帝末年,因避战乱而到江南,后来在会稽被斗殴者误伤而亡,在江南各处留下许多传说。《高僧传》说他精通“医方异术”,但是没有他诊疗病人的任何记录。

耆域是西晋僧人,据《高僧传》记载,西晋光熙元年(306),天竺僧人耆域从天竺转扶南,经交州、广州、襄阳,抵达洛阳。他是第一个由海道来中国的天竺僧人。在洛阳,耆域为人治病,疗效非常好。当时的衡阳太守滕永文因为患有脚挛屈症,多年行走不便,寄住在洛阳的满水寺里治疗,经过耆域的治疗,恢复了正常。此外,耆域还治好了一个即将死亡的病人。《高僧传》记载的这个“耆域”,其主要特征就是有很神奇的法术。按《高僧传》的说法,滕永文的病是耆域用简单的“咒术”治好的,《高僧传》还说耆域有分身术等。耆域返回西域后就不知所终。耆域作为一个具有神奇医术的人物,现存医典中也留下了他的一些验方。如《针灸资生经》卷3:“治小肠气方甚多,未必皆效。耆域方、夺命散、良方仓猝散,皆已试之效者。”卷7《产后余疾》又有“耆域方如圣散”。《普济方》卷423《痢论》有“诸痢惟耆域方,用厚朴、罂粟壳末最佳”,同卷又有“耆域蜜公丸”。

佛图澄是来自西域的龟兹高僧,他少年时代在乌苌国信奉佛教,310年来到洛阳,后赵政权建立后,佛图澄来到后赵都城襄国,在后赵大将郭黑略的帮助下,以神奇的鬼神方术取得了后赵统治者石勒、石虎的信任,并参与后赵军国大计的谋划,被尊称为“大和上”。在暴虐的后赵统治下,佛图澄利用统治者对他的尊敬和信任,经常劝诫石勒、石虎,以至于很多人得以幸免于残暴的屠刀;在此期间,佛图澄还广施医术,救治了很多人。

佛图澄运用医疗技术诊疗病人的著名医案有两则。

石斌是石勒最疼爱的儿子,有一日忽然暴病而亡。已经过了两天了,思子心切的石勒突然记起了佛图澄:“朕闻扁鹊能起死回生,大和上佛图澄是神僧,也一定有起死回生的本事,赶快去请他来。”佛图澄被请来后,拿着杨树枝念诵咒语,结果石斌居然坐起来复活了。从此之后,石勒的幼子都在佛图澄的寺庙里抚养。佛图澄仅仅用简单的咒术就将已经死去两天的石斌救活,实属不可思议。这个记载显然有些故弄玄虚,但是抛开这种神话色彩,还是不难发现,如果这个医疗个案真的曾经发生过的话,那么佛图澄主要也是采取了一些巫术手段,但这只是表象,真正起作用的应该是他所掌握的来自天竺医学体系的草药。

还有一次,石邃的儿子得病。太医殷腾和外国道士看后认为可以治疗,但是佛图澄告诉他的弟子法雅说:“就是圣人复出,也无法治愈此病。”过了三天,这个孩子果然不治身亡。

这两个医案事例,从不同的方面证明了佛图澄确实是具有较高医疗水平的僧人医疗者,他不仅能治疗一些疑难杂症,而且对于疾病种类与程度的判断也非常专业,以至于超过了当时的皇家太医。

昙无谶是中天竺人,自幼年就随达摩耶舍诵经读咒,明解咒术,西域称之为大咒师;来华年代不详,大约在414年前后,取得了北凉沮渠蒙逊的支持,翻译佛经。昙无谶的医疗专长据说是能驱使鬼为人治病。他到鄯善的时候,自云能使鬼治病,令妇人多子,与鄯善王妹曼头陁林私通,被发觉后仓皇奔逃到凉州。沮渠蒙逊非常宠信他,号之曰“圣人”。昙无谶以男女交接之术教授北凉的贵族妇女,可见,昙无谶所擅长的是“房中术”,这也是传统方术的一个主要组成部分。北魏太武帝拓跋焘可能感兴趣的就是他的房中术,所以逼迫沮渠蒙逊将昙无谶交出,这才引来了昙无谶的杀身之祸。昙无谶被害于433年,终年49岁。

关于昙无谶的房中术问题,李零先生有专文《昙无谶传密教房中术考》论及这个史实。在李零先生的文章中,对佛教密宗的神咒的传播作了简单讨论,并指出昙无谶东来传教是印度房中术传入中国之始。

求那跋摩为罽宾国王族,20岁就出家受戒,到他30岁的时候,罽宾王去世,没有王子,群臣想让求那跋摩还俗继承王位,他坚决拒绝,并开始游历诸国,先后到过师子国、阇婆国。元嘉八年(431),他由广州抵达南朝宋的京都建康,得到了宋文帝的召见。求那跋摩的医疗事例,《高僧传》记载了两则,都是发生在他来到广州之前在阇婆国的事情。其一为阇婆国王率兵作战,被流矢伤脚,跋摩以咒水洗之,据说一宿就痊愈了;其二为阇婆国王率众为求那跋摩修建精舍,让建筑材料伤到了脚趾,“跋摩又为咒治”,结果也是一宿就痊愈了。

师贤是来自罽宾国的僧人,在中国北方的活动时间大概在北魏太平真君六年(445)到和平初年(460)之间。北魏太武帝灭佛,虽然时间很短,但是措施非常严酷,在高压政策下,师贤也不得不假装还俗,以行医来处世。文成帝452年继位复兴佛法后,师贤和他的同伴才结束了专职医生的经历,再次进入寺院,并担任了北魏王朝僧人管理机构的最高僧官道人统。师贤能假托医术而逃避迫害,说明当时来自西域、天竺的很多传教僧人,都具有比较杂的学术知识背景,医学是他们得以立足的一个主要手段。

来自异域的僧人医疗家在行医过程中,既拯救了生命,也顺利地传播了佛陀的思想。可是由于他们在医疗活动中大量而普遍地使用了咒语、巫术,并曾真诚地坚信通过念诵佛经等活动会减轻或治疗信徒的疾病,这样的信仰和行为,可能会大大降低他们在疾病治疗方面的准确度,从而延误疾病的治疗。

(本文摘自尚永琪著《胡僧东来:汉唐时期的佛经翻译家和传播人》,山西人民出版社,2025年9月。经授权发布,原文注释从略。)