在这两部学术著作里,看现代中国的青春叙事

青春,从来不仅仅关乎年龄,它更是现代中国历史进程中最具张力和象征意义的文化符号与精神镜像。6月29日,一场以“青春百年:当‘新青年’的呐喊遇见‘打工人’的低语”为主题的新书分享会,在北京三联韬奋书店举行。

美国韦尔斯利学院教授宋明炜、日本神户大学教授滨田麻矢(线上)、中国人民大学文学院教授梁鸿、北京师范大学文学院讲师李浴洋围绕《少年中国:民族青春与成长小说(1900—1959年)》与《少女中国:“女学生”的一百年》两部新译著作(均收录于“三联学术”丛书),探讨青年形象从“民族寓言”到“个体迷茫”的变迁,以及性别视角下被遮蔽的青春经验。

《少年中国》宋明炜 著 康凌 肖一之 樊佳琪 廖伟杰 译;《少女中国》 [日]滨田麻矢 著 高尚 乔亚宁 译

从民族寓言到个体困境

宋明炜介绍说,其研究起点始于对上世纪90年代消费主义青春文学的不满。他在《少年中国》中以梁启超《少年中国说》为起点,梳理了1900—1959年文学中的青年形象演变,继而指出,现代中国的青春叙事始终与民族命运紧密捆绑。“五四青年肩负‘肩起黑暗闸门’的使命,抗战青年在流亡中寻找尊严。书中反复出现的‘成长’、‘理想’等关键词,揭示了青年在宏大历史中的角色。”

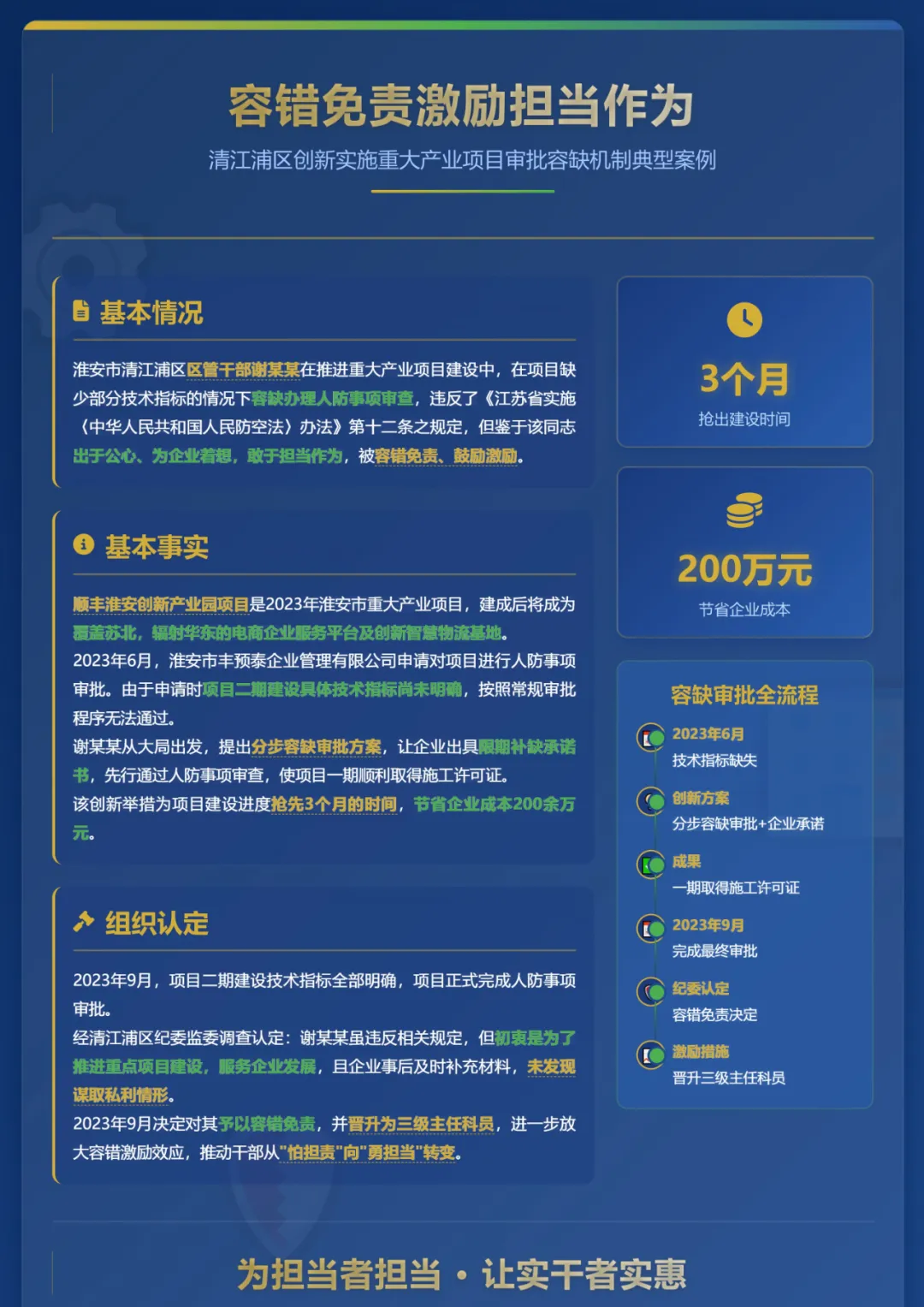

夏令营的青年学生(图自《幸福的中国青年》,中国青年出版社,1955年)

补全青春叙事的拼图

滨田麻矢的《少女中国》则撕开了被忽视的女性叙事。她指出,在梁启超“少年中国”与陈独秀“新青年”的宏大话语背后,女学生始终徘徊于历史边缘。五四时期,陈衡哲笔下女子学校是“临时乌托邦”,凌叔华以白话日记打破文言霸权,但现实仍旧残酷——鲁迅让子君喊出“我是我自己的”,却将许广平困于“助手与妻子”的双重角色。

滨田麻矢

男性作家笔下的女学生往往被简化:沈从文的翠翠是“自然精灵”,张恨水的冷清秋是浪子回头的点缀,张爱玲未发表的同性欲望手稿湮没于男性凝视。真正的突围发生在文本之外:杨千鹤写台湾女校困境,朱天心质问台北遗忘,王安忆让女性在废墟重建乌托邦。“女性的成长是隐秘的游击战,”滨田强调说,“既要对抗家庭规训,又要躲避宏大叙事收编。”

而当两书并列,一个真相浮现出来:男性的“成长”指向民族成熟,女性的“觉醒”却被简化为婚恋选择。梁鸿对此深有共鸣:“年轻女作家仍在标签化困境中挣扎。书写自我时,她们的优势是细腻的生命体验,困境则是被简化为‘女性题材’。”

重建精神资源

面对当代青年的“内卷”“躺平”,嘉宾们试图从历史中寻找答案。宋明炜对比两个时代:“战乱中,青年在民族存亡里找到尊严;物质丰裕的今天,青年反而陷入意义危机。”李浴洋则指出结构根源,导致青年用“表情包抵抗宏大叙事”。

关于文学能否提供新路径,梁鸿认为关键在于“情感结构”的共鸣:“路翎的《财主底儿女们》中蒋纯祖的困惑,与今天青年的无力感遥相呼应。文学应帮助青年在固化结构中开辟可能性空间——像王安忆的《弟兄们》那样重建乌托邦。”

作为科幻文学作品的研究者和译者,宋明炜以刘慈欣的《微纪元》为例,提出科幻文学中的突破性:“它让青年以‘人类文明保存者’身份登场。近年的中国科幻作品中,青年不再困于历史目的论,转而探索人类共同命运——这或许是激活想象力的新资源。”

滨田麻矢则介绍了日本青年的现状,如社会老龄化和少子化严重,年轻人普遍存在着一种模糊的不安,而这竟然导致了“离职代办”等服务的兴起。“他们用幽默消解焦虑,这或许也是一种抵抗。在竞争的高压下,年轻人更共情‘普通人的挣扎’。”

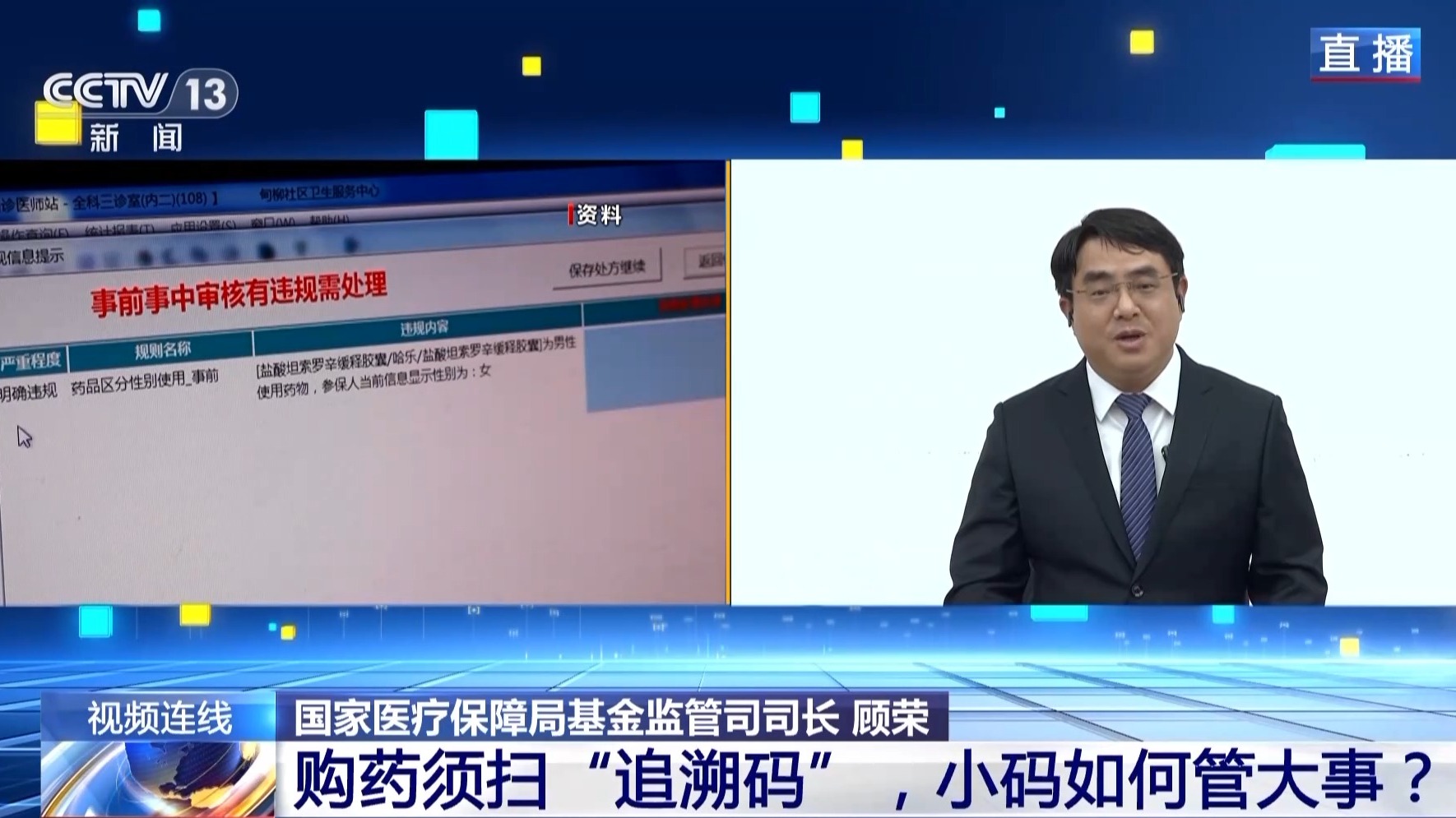

《新青年》封面 宋明炜摄

整场活动以宋明炜的总结收束:百年前,梁启超幻想“少年中国如旭日初升”,鲁迅却看见“世上的青年也多衰老”。变的其实是讲述方式:从启蒙火种、革命燃料到消费标签、自嘲盾牌。当《少年中国》与《少女中国》并置,恰恰共同揭示了青春叙事的复调性——它既承载民族想象,亦记录个体挣扎。

发布会现场