特写|冯小刚平遥温故,刘震云:他是电影长跑者

9月25日,本届平遥国际影展举行“温故1984” 冯小刚大师班的现场,露天剧场阳光刺眼,贾樟柯友情提醒让冯导“准备墨镜”,冯小刚回答:“别让人觉得我们老满含热泪。”冯小刚的老友和合作者、作家刘震云同台与谈,他称冯小钢是个电影长跑者。

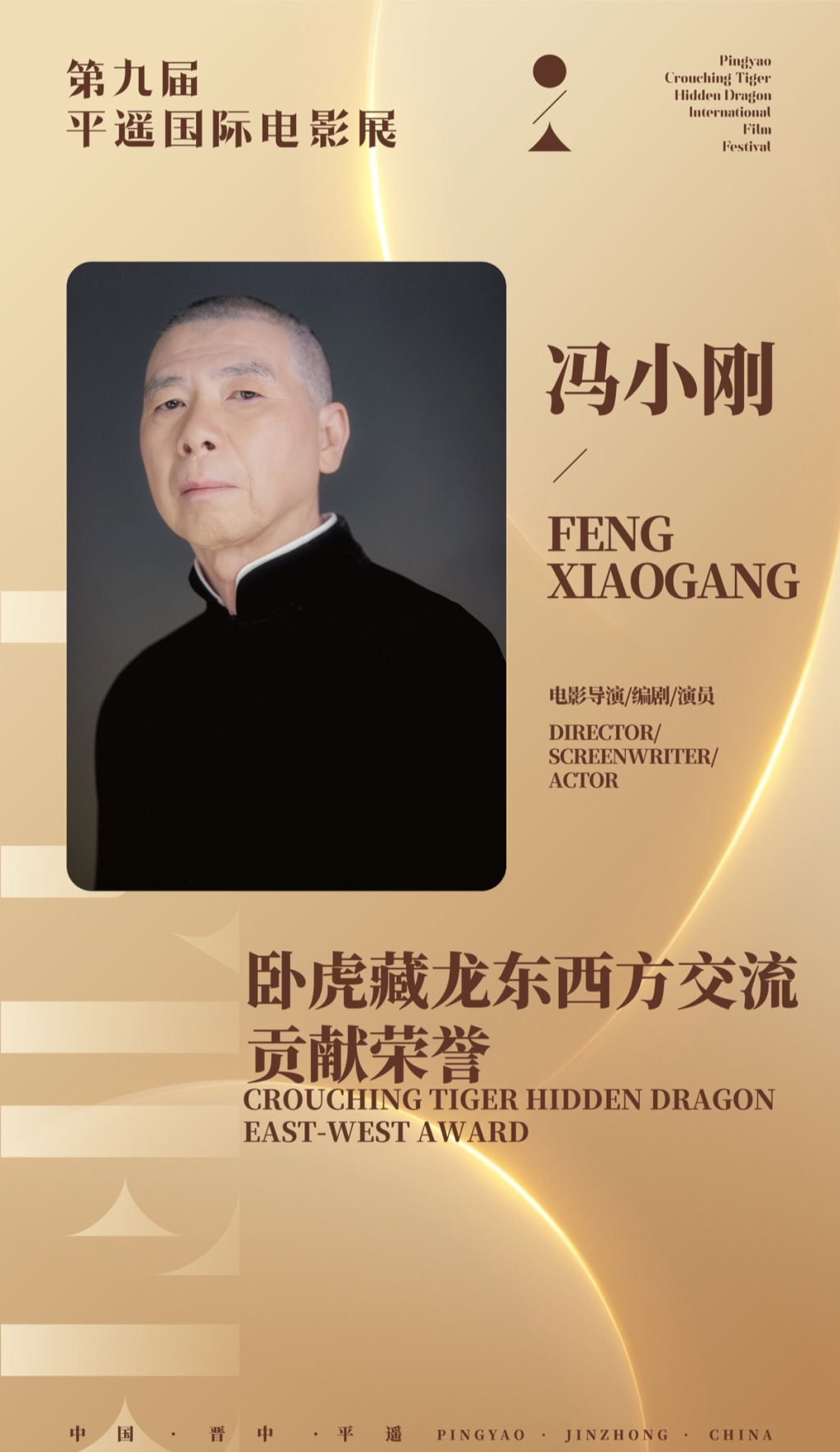

在前一晚的开幕式上,冯小刚收获了“卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉”,这个吴宇森、张艺谋都拿过的奖项,此次给了他,致敬他“拓展中国电影艺术边界”的半生耕耘。

昨晚领奖台上的冯小刚,收获了行业人士和影迷观众全场起立的欢呼与掌声。大屏幕上滚动着他的作品清单:从《甲方乙方》开启的贺岁喜剧时代;到《一九四二》《唐山大地震》对历史与苦难的深沉回望;再到《我不是潘金莲》在圣塞巴斯蒂安电影节捧回最佳影片;《芳华》作为首届平遥影展开幕片的温情回响。影展对这些作品的评价是:“既让观众在笑声里触摸时代温度,也让世界透过镜头读懂中国故事”。

接过这座等同于“终身成就奖”的奖杯,冯小刚感慨,“电影就像长跑,不是一时的得失”,自己也依然在拍电影的路上。“拿到这个奖,想起1984年第一次进电影剧组的样子。”谁曾想,这个“爱掺和”的美术,后来会成为中国电影史上绕不开的名字。

今天,一场名为“温故1984”的大师班、一场《天下无贼》的映后交流,更让这位导演的创作初心与电影长跑,在平遥的光影里愈发清晰。

贾樟柯、冯小刚和刘震云

温故1984:从舞台美术到影视导演

1984年,是冯小刚电影生涯的“元年”。

1984年之前,冯小刚的身份是部队文工团的舞台美术,每天的工作是画布景,“那时候就是围着舞台转,琢磨怎么让布景贴合演出的氛围,跟电影完全不沾边”。1984年,他面临部队转业,要从体制内转向地方。

当时深圳电影制片厂刚成立,正在招兵买马,周围好多人都想闯深圳,冯小刚也动了心,恰逢深影筹备拍摄影片《生死树》,急需美术人员,带着舞台美术的专业底子,冯小刚主动争取到了这个机会,“从1984年开始,我的整个生活状态也翻开了新的一页,真的开始参与改革开放的洪流里头来了。”

冯小刚回忆,他作为“电影门外汉”,跟着电影学院78班的韩刚学美术,却忍不住琢磨镜头:“看到导演拍一场戏,总想问‘能不能换个角度’,结果被人说‘别瞎掺和’。”这份“掺和”的热情,后来成了他转型的动力。做《便衣警察》《凯旋在子夜》等电视剧美术时,他对导演工作愈发痴迷。可那时没人信一个美术能当导演,冯小刚决定曲线救国,从写剧本开始。

他与郑晓龙合作的《遭遇激情》《大撒把》,很快被北影厂采纳,还提名了金鸡奖最佳编剧——剧本成了他的导演“敲门砖”。而真正的挑战,是1993年拍《北京人在纽约》。“100多号人要去纽约,签证、找钱、工会规矩,全是难题。”冯小刚记得,为了办签证,最后靠外交部协调才解决;经费不够,就用中央电视台的三分钟外商广告时间拉赞助,从可口可乐等品牌换来资金,再向中国银行贷款150万美元。

他提前三个月去纽约“踩点”,在五矿公司赞助的长岛房子里改剧本,把看到的“中国外卖员用口香糖粘电梯键省时间”的细节,都塞进剧情里。“双机拍摄、分A/B组,轴线都没完全搞懂就上了,拍一群人吃饭的戏,脑子里全是混乱的轴线。”但正是这份“笨拙”的实践,让他摸清了导演的门道,“那部戏拍完,我才算真正入门了”。

冯小刚的多年老友和合作者刘震云,则从文学的视角补充了这段“起步史”。

“小刚是个‘长跑者’,1984年的‘不好’,都是后来‘好’的铺垫。”刘震云记得,两人第一次合作《一地鸡毛》时,冯小刚已凭《北京人在纽约》《编辑部的故事》成了成熟导演。

“我去探班,发现影视和小说太不一样了——影视像河流,要奔腾、有落差;小说像大海,潜流比浪花重要。但小刚能把《一地鸡毛》里‘大和小’的哲学,用镜头讲透:片头是海湾战争的爆炸,转场就是北京地铁里的人流,每个人的小事里,都藏着生存的大动力。”

温故《一九四二》:“细节较真”

大师班上,冯小刚与刘震云对共同创作的《一九四二》娓娓道来——这部在平遥取景的电影,耗费了他们十年时间,也成了两人创作默契的见证。

“《温故一九四二》是调查体小说,没有完整故事,怎么拍?”刘震云和冯小刚顺着河南逃荒路走了两次,采访幸存者。在河南巩义的一个教堂,他们遇到90多岁的刘和平老太太,“她小时候跟着父母逃荒,爹把她偷偷卖了,娘要拿扁担拍死她;后来家人都饿死了,一个农民把她捡回去,她哭瞎了眼,神父教她念‘主,擦擦我的眼睛’,从此再也没哭过,也没吃过一口肉。”这个故事,最后成了《一九四二》片尾小孙女的原型,而老太太对“天堂”的想象——“玉石铺面黄金街,喝口凉水都不饿”,也成了影片的动人细节。

拍摄中,两人的“较真”成了常事。

刘震云写剧本,总爱用“灾民漫山遍野”“军队前不见头后不见尾”,冯小刚急了:“制片主任要疯了,那时候没AI,拍这得花多少钱?”

张国立演地主,看到剧本里大段台词,直接骂刘震云“你是吃饱了写的,是吃饱了撑的,灾民饿都快饿死了,哪有力气说这么多话?”刘震云后来把台词量砍掉不少。

冯小刚则补充了一个“幽默的细节”:“地主把女儿卖了,一开始还沾沾自喜,‘你看我们家丫头被人要了’,转头就抽自己一耳光,‘我辱没先人’。刘震云这笔太毒辣了——苦难里的荒诞,才最戳人。”而取景地平遥,也成了这段回忆的注脚:“城墙外拍‘卖人’的戏,星星说‘爹,卖了我换二升小米’,那种绝望里的求生,在平遥的古城墙下,特别有代入感。”

温故《天下无贼》:北方喜剧“打过长江去”

大师班之外,本届平遥国际电影节还重映了冯小刚的《天下无贼》,是今年影迷们抢票的热门。映后交流环节,冯小刚透露,当年拍摄这部电影的初衷,是为了“打过长江去”。

当时已经拍摄过《甲方乙方》《没完没了》等贺岁片的冯小刚,面临着电影无法打动南方观众的瓶颈。“很难过江,就是要停在江北,就过不了江南,到江南又晕了。因为主要是京味文化,包括它的幽默感,南方观众吃力,所以我们都想要不要做一个也照顾一下南方的观众的这样一种影片。

他还聊到演员组合的巧思:“之前是‘铁打的葛优,流水的演员’,这次加了刘德华,但也还是有葛优。”电影里葛优演的黎叔,阴柔里带狠;刘德华演的王薄,玩世不恭但疼王丽;刘若英演的王丽,藏着母性的柔软 ;加上王宝强“天然去雕饰”的表演,角色之间的化学反应,以及温暖动人的故事,让《天下无贼》火遍大江南北。

映后交流中,冯小刚还提到当时的创作处境:“之前拍《一地鸡毛》《月亮背面》《我是你爸爸》,总因为题材问题不被通过,投资方也不敢找我。所以拍贺岁片时就想,先拍让观众开心、让投资方放心的戏,等有了机会,再拍自己真正想拍的 ——《天下无贼》就是这样,既圆了‘过长江’的梦,也让我从‘不被信任’的困境里走了出来。”

聊到当下的创作,冯小刚眼中有了期待:“去年一口气拍了两部戏,《向阳花》已经和大家见了,还有一部《抓特务》,希望年内能上。” 他详细介绍这部筹备多年的新作——背景从1949年到1985年,讲一个警察和一个特务做了40年邻居,“ 警察总想摘下面具,特务总想藏住身份,他们的儿女还谈恋爱了。40年里中国的变化,比如50年代的合作社、60年代的运动、80年代的改革开放,都藏在这对冤家的日常里。”冯小刚形容《抓特务》是一部“很有生活质感的电影”,希望年轻观众能通过它,了解父辈们的生活,而年长的观众,也能从中找到深深的共鸣。

温故贺岁喜剧:拒绝“咯吱观众”

在“温故1984”大师班现场,冯小刚结合自身创作经历,分享了对喜剧创作的核心观点,既拆解了“冯式喜剧”的底层逻辑,也点出了当下喜剧创作的常见误区。

他首先直言当下喜剧的“窄赛道”困境:“现在很多人拍喜剧,陷入了死胡同,拼命想包袱、找梗,用最直接的方式‘咯吱观众’——比如摔跟头、裤子掉了、奶油蛋糕砸脸上,这是特别笨的办法。”

冯小刚

而他眼中好的喜剧,核心在于“结构、荒诞性与想象力”,且必须扎根现实。以《甲方乙方》为例,他提到影片的灵感源于改革开放后普通人的“卑微愿望”:“那时候大家开始有想实现的小梦想,哪怕有点不着调,我们用‘好梦一日游’的结构把这些愿望串起来,没靠洋相逗笑,而是靠现实里的真实情绪,观众自然有共鸣。”

他还以《非诚勿扰2》的“离婚典礼”和“试婚”情节举例:“离婚典礼照着结婚仪式来,发誓‘永远不爱了’;试婚专试婚姻里的不好——七年之痒、生病照顾,这种反常规的结构和贴近生活的想象,才是喜剧的‘四两拨千斤’,葛优、孙红雷他们没刻意演喜剧,观众却乐到听不清台词,这才是高级的笑。”

他特别强调喜剧要“和时代关联”,不能脱离现实空谈荒诞:“《大腕》里的广告无孔不入,是当时的社会现象;《一地鸡毛》里‘分房比苏联解体重要’,是普通人的真实认知。喜剧的想象力得从土里长出来,不是‘塑料’的。”冯小刚认为,与其在科幻里硬编未来,不如在现实里找荒诞,“我们是不是真的回归现实主义,在现实主义里头去生发你的想象力。”

“我还比较幸运,想拍的这个东西基本都拍出来了。”面对平遥的观众,冯小刚这样总结他大半生的“电影长跑。”

在“温故 1984”大师班的问答环节,面对台下学导演专业学生关于“创作难题”的提问,冯小刚在分享完剧本创作的核心重要性后,话锋一转,主动提及“登味”这个当时的流行说法,语气里满是坦诚的调侃,更藏着对创作交流姿态的思考。

他当场模仿着旁人对 “登味” 的吐槽语气:“现在大家最烦什么?叫‘登味’!什么叫‘登味’?你老跟人家说‘你们年轻人应该这样这样’,这不就是‘登味’嘛!”话音刚落,剧场里就响起一阵会心的笑声。

他紧接着摆了摆手,认真澄清:“今天我跟老刘(刘震云)在这说的,都是我们自己觉得对的经验,不一定真的适合所有人。我们只是把我们认为的创作感受分享出来,没有说要求大家必须这么想、这么做 ——我们也要祛登味。”