聚焦中国近现代艺术文献如何数字转型

数字化时代,大量珍贵的中国近现代艺术文献实现数字转型?

上海师范大学天华学院近日专门举办“当代美育生态中艺术文献数字化转型”学术研讨会,就当下不可再生的珍稀美育文献的挖掘、整理和研究工作以及美育文献数字化转型的核心价值意义等进行了交流讨论。主办方透露,国内首家“中国现当代美育文献数字博物馆”也将在上海师范大学天华学院建设。

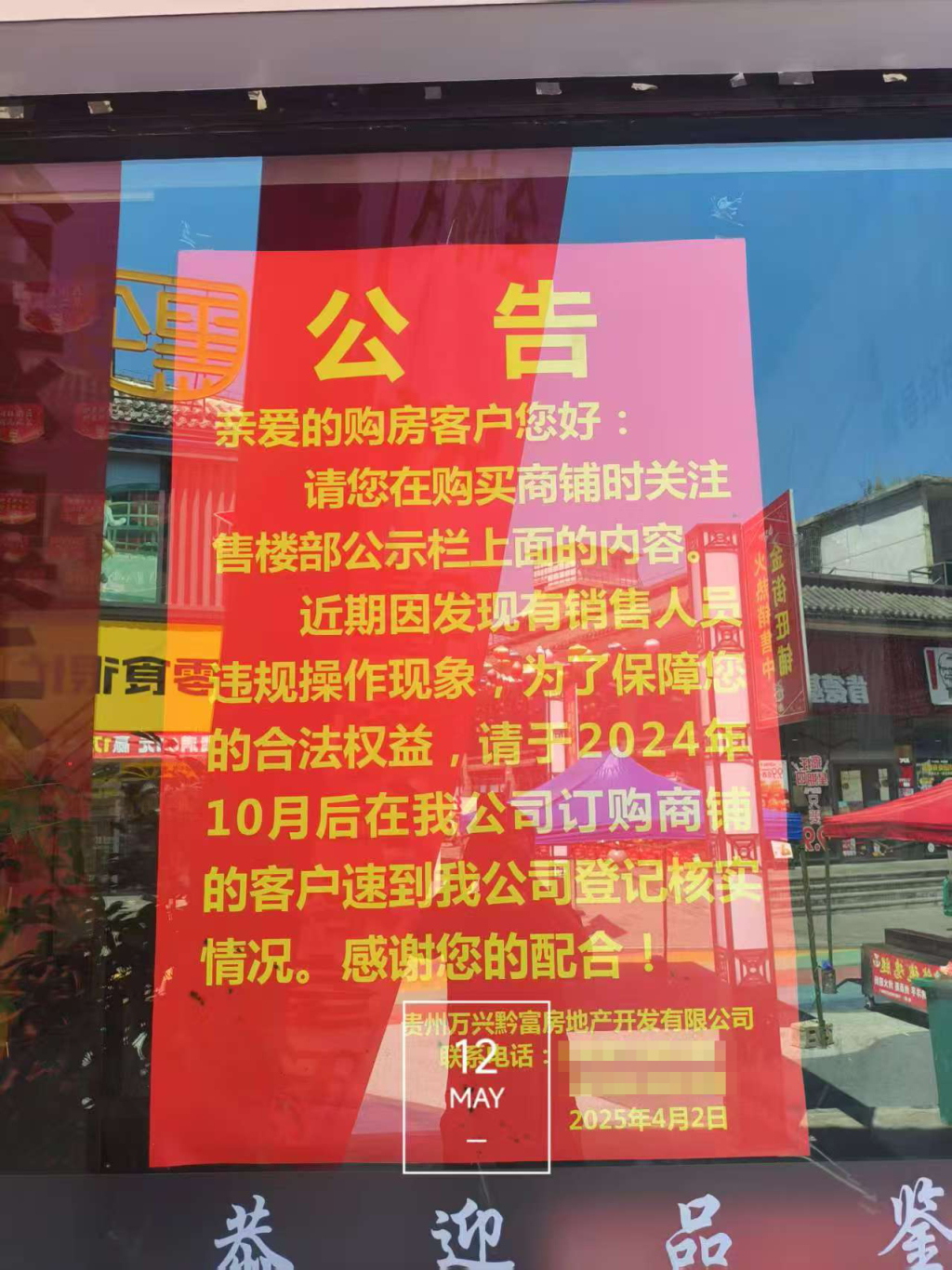

中国现当代美育文献数字博物馆序厅效果

上海师范大学天华学院副校长、艺术设计学院院长徐子卿表示,艺术文献数字化转型不仅是技术革新,更是美育生态重构的重要契机。“天华学院积极搭建开放多元的交流平台,与国家社科基金艺术学重大项目首席专家李超教授及其团队深度合作,在其指导下搭建 ‘中国现当代美育文献数字博物馆’学术框架,推动《中国现当代美育文献数字化转型研究》重点项目落地,该项目对探索美育文献数字化保护、传承与创新具有里程碑意义。”

据介绍,规划中的中国现当代美育文献数字博物馆是国家社科基金艺术学重大项目“中国近现代美术国际交流文献研究”的核心成果,展陈中,“美育百年中国”数字孪生展台将成为视觉焦点。参观者轻触操控界面,将即刻实现历史与未来视角的自如切换,在 AR 投影与古籍复制品的交织中,沉浸式感受美育百年发展历程中传统与现代的交融碰撞。

序厅展陈选取美育历史上举足轻重的八位人物,以玻璃雕刻艺术手法,对蔡元培、陈望道、李叔同、朱光潜、徐悲鸿等名家形象进行立体艺术化塑造。

中国现当代美育文献数字博物馆由上海大学美术学院教授李超教授担任学术馆长,首场研讨会“当代美育生态中艺术文献数字化转型”由李超主持。作为项目首席专家,他在“百年中国美育珍稀文献遗产”主题汇报中,他介绍了子课题项目组已经完成对不可再生的珍稀美育文献的挖掘、整理和研究工作。美育文献数字化转型的核心价值意义在于构建社会美育生态。

“中国现当代美育文献数字博物馆的目标是构建全国艺术校园创新合作平台,形成新文科、新艺科背景中的知识产生模式,体现经典传承、文化创新与社会服务的价值导向,促进美术学、设计学、艺术学理论、建筑学等学科建设发展。”李超说。

近现代艺术文献:《妇女杂志》第十五卷,第七号(教育部全国美术展览会特辑号),1929年7月出版

安徽省图书馆副馆长董松以安徽博物院庆祝中法建交60周年特展为例,介绍了对“艺术文献数字化转型的美育实践思考”。这一以国家级课题为学术支撑、以馆藏文献资源带动国际艺术资源、以历史文化结合Al科技,集纪念性、艺术性、教育性为一体,以艺术视角回湖时代,用珍贵的艺术文献讲述留法青年在动荡的岁月里怀瑞美育报国之志的奋斗故事的展览,是一次美育实践的典范。

广西艺术学院中国画学院院长李永强在“20世纪上半叶寓居上海的国外艺术家查农相关文献解读”报告中展示了关于查农深刻学习中国艺术的案例研究。在20世纪初期的中西艺术交流,大部分是单向的输入,是中国艺术家向西方绘画学习的过程,这项研究显出中国艺术在海外传播的内在潜力。

上海师范大学天华学院指导教授赵牧在“以数智为器,以融合为径——高校美育平台建设的未来图景”专题报告中,介绍了目前已完成对高校美育平台建设的理论建构。

近现代艺术文献:天马会展览目录

上海大学上海美术学院马琳教授分析了AI在展览中的优势与痛点,建议构建AI参与下的“展览知识图谱”,建立“社区数据-文献语料-藏品图像”三重驱动系统,实现社区策展自动化接口强化策展人、AI、社区居民三方共创机制,形成可持续的社会美育机制网络。上海大学上海美术学院教授蒋英针对当前土山湾画馆存在的场地受限、文献缺失、研究不足等客观问题,提出了进一步完善的建议。上海大学上海美术学院副教授秦瑞丽在分享了数据库建设过程中所面对的应用困难及解决方法时,反思了数据库建设中“数据—平台—团队”三位一体的有机关系。

上海师范大学天华学院艺术设计学院常务副院长朱花和副院长李娟做了l《数字赋能美育新生态 博物筑梦教育新图景 —— 上海师大天华学院艺术设计学院数字化实践与探索》主题汇报。朱花展示了学院以科技赋能美育的多维探索。学院依托数字媒体艺术、环境设计等专业集群,形成 “科技 + 艺术 + 人文” 的复合型人才培养体系,数字媒体专业 3D 无人走秀《尘韵丝竹》入选中国上海数字艺术国际博览会,多媒体舞剧《尘香疏影》赴韩国 SAC 艺术中心巡演,虚拟现实技术构建的全景校园与 AI 校园场景,形成 “虚实融合” 的教学创新样本。

李娟通过“中国现当代美育文献数字博物馆”设计方案的展示,系统阐释了学院在美育文献数字化展示领域的创新实践。该博物馆以“美育赋能高等教育与文化传承”为核心,构建“教育——研究——传播”一体化生态,通过 AI 图像修复、VR/AR 沉浸式体验等技术,将百年美育文献转化为可感知的数字资产。

主厅入口 本文图片均为设计方案概念图

中国现当代美育文献数字博物馆展区二效果

据李娟介绍,中国现当代美育文献数字博物馆空间设计凸显科技与人文交融:大厅采用木质格栅与动态光影联动装置,序厅以玻璃雕刻艺术还原蔡元培等八位美育先驱形象,三大展区通过数字孪生展台、悬浮光立方投影等技术,构建 “美育百年中国” 的时空叙事剧场。展项创新中,AI动画演绎美育思想脉络,MR 技术让虚拟先驱与观众对话,构建 “古今对话” 的沉浸式教育场景。李娟强调,博物馆作为新文科建设的“活态实验室”,通过“艺术化 + 智慧化 + 生态化”设计,推动美育资源向公众辐射,助力构建兼具学术深度与社会温度的美育新生态,为高校文化传承创新提供“天华范式”。

展区一、美育百年中国。“美育百年中国”数字孪生展台成为视觉焦点

与会专家认为,在文化传承与创新的国家战略背景下,艺术文献数字化转型已超越技术层面,成为激活民族文化基因、构建中国特色艺术理论话语体系的关键路径。未来,项目组与天华学院将以此次研讨会为起点,持续深化 “美育数字化生态” 建设,让珍稀文献在数字时代焕发新生。

研讨会现场

上海交通大学特聘教授夏燕靖、上海档案局原副局长、上海市档案馆原副馆长邢建榕、上海科技大学创意与艺术学院副院长、原上海历史博物馆馆长胡江、上海市美术馆协会会长朱刚、上海文艺评论家协会副主席张立行及上海师范大学天华学院主要负责人出席会议。