“日月楼”留下平和纯善人间光景,丰子恺之孙谈爷爷

“那是一个仅四平米、名为‘日月楼’的阳台。有一扇顶窗,可以透进太阳和月亮的光。他在那样一个逼仄的空间里,披星戴月地创作,度过了人生最后五六年的创作时光,完成了《护生画集》第六集、《敝帚自珍》,翻译了一些文学作品。”

今年是丰子恺先生逝世50周年,也是上海中国画院成立65周年,中国画院首任院长丰子恺的展览“人生短艺术长”正在程十发美术馆展出,以近200件作品和文献,还原丰子恺画家、书法家、翻译家、散文家、教育家的多重身份。

是怎样的生活,造就了丰子恺笔下那些平常又纯善的人间光景?《·艺术评论》近日专访了丰子恺之孙,丰子恺研究会会长丰羽。

丰羽接受专访

丰羽1969年出生于上海,是丰子恺小儿子丰新枚的儿子。四岁时随父母去了北方,在那里读完小学后,回到上海读初中,后赴杭州读高中。1988年考入浙江大学,主修化学工程,毕业后赴海外留学,先研计算机,再读商业管理课程,后在香港从事金融工作。2009年,他购回丰子恺曾经居住的长乐村日月楼(上海陕西南路39弄93号)二、三楼,并注册成立了丰子恺研究会。

陕西南路39弄93号,门口有“丰子恺旧居”的牌子,上书:丰子恺1954-1975年居此,2005年列为文物保护建筑。

2018年,丰羽在策划并举办多场“丰子恺诞辰120周年”展览和活动后,当时家族第二代、丰子恺女儿丰一吟和其他家族长辈,希望他能接手推广丰子恺艺术理念的使命。于是,他于2019年底辞去工作,全职投入丰子恺文化传承事业。目前丰羽为丰子恺研究会会长、理事会成员。

在接受《|艺术评论》采访前一日,丰羽为了筹备丰子恺的展览,一日奔波大湾区五城。采访当日刚刚落地上海,他说,“爷爷绝笔惦念着我,冥冥中似乎成了命运的安排。如今全身心投入到丰子恺文化的传承事业中,也正是因为当年那份源于家庭、跨越代际的爱。一条情感的纽带,时时刻刻默默连接着我们。”

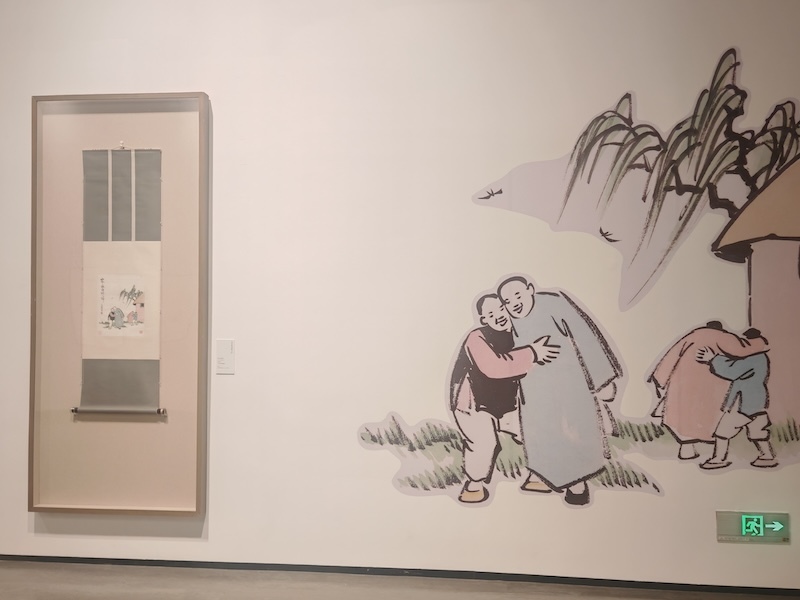

程十发美术馆“人生短、艺术长——丰子恺艺术展”展览现场

:丰子恺先生身上有很多标签,比如与李叔同的师生情谊、《护生画集》的作者、在音乐、文学、绘画、教育等方面多有成就。您记忆中的爷爷是怎样的一个人?

丰羽:虽然爷爷去世时我还年幼,我对他的很多印象,后来在整理他写给家人的上百封书信中得到了印证。他在信中多次写到我,这些描写让我的童年回忆更为具象,也让我更加理解他作为一个长辈的慈爱与温厚。

在我心目中,丰子恺是一个慈眉善目、从不发脾气的人。他做事井井有条,为人内敛沉稳,是典型的中国传统文人。他在家中重视家风,对外则待人谦和有礼。我相信,直到今天,在爷爷去世50年之后依然被世人怀念,不只是因为他的艺术成就,更是因为他的人格魅力。

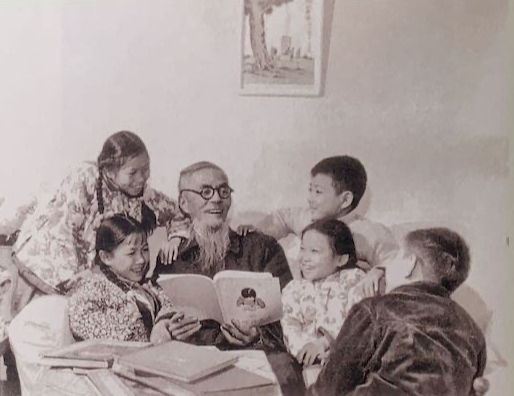

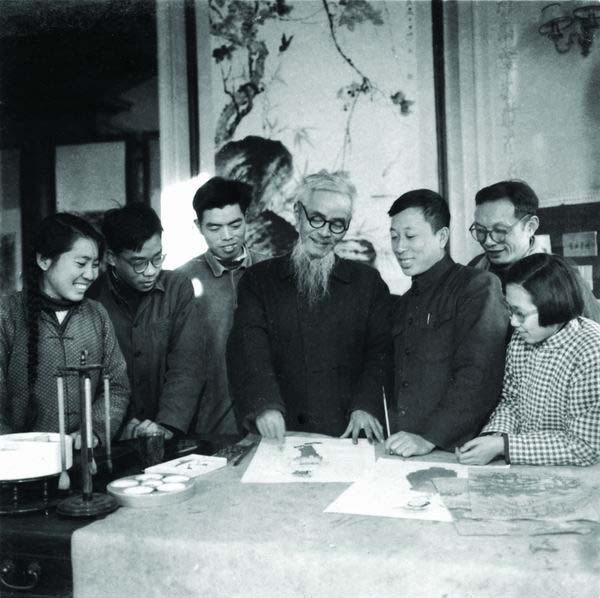

1962年,丰子恺和孩子们在日月楼看画册。

我的童年记忆也很温暖。比如我小时候经常能喝到牛奶,那时候牛奶是要特别订的,爷爷有资格订购。我还记得他常常买巧克力给我吃。我人生中第一次坐小汽车,也是爷爷带我,那是他去世前一年,我和母亲从北方回来看他,爷爷叫了一辆上海牌轿车来接我和母亲,车费好像是五块钱,这在当时可是一笔不小的开销。

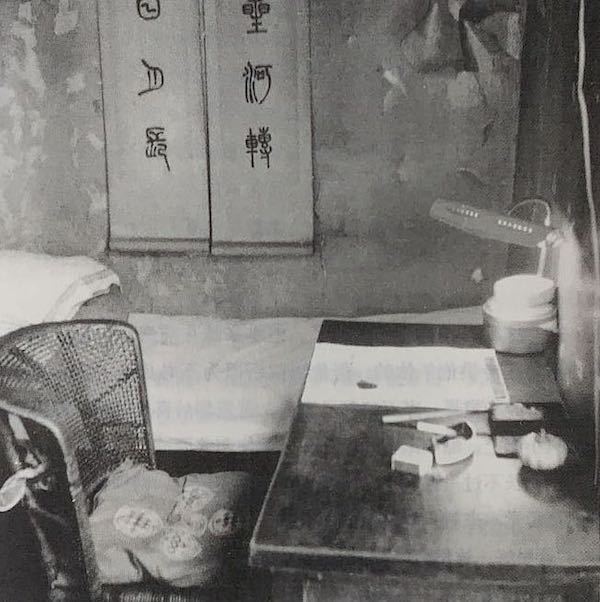

我大约三四岁时,身高刚好和他的书桌齐平。他作画时,我就会静静地站在旁边看。那是一个仅四平米、名为“日月楼”的阳台。有一扇顶窗,可以透进太阳和月亮的光。他在那样一个逼仄的空间里,披星戴月地创作,度过了人生最后五六年的创作时光,完成了《护生画集》第六集、《敝帚自珍》,翻译了一些文学作品,当然还有大量书法作品。

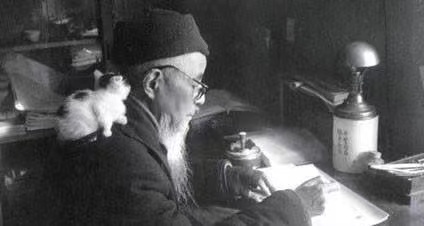

1963年春节,丰子恺和“阿咪”在日月楼

他每天凌晨四点多就起床创作,七点左右就收摊。他不愿让家人担心,所以选择在这个相对独立的空间默默工作。这一创作场景,如今在上海中国画院程十发美术馆中得到了复原,不仅陈列了实物床板、书桌等物件,更还原了那个特殊空间的氛围,对我来说,非常珍贵,也非常感人。

程十发美术馆中以原物复原的日月楼中的场景。

“日月楼”二楼阳台保留了丰子恺生活时的样子。记者摄于2022年3月,如今原物移至程十发美术馆展出。

:据说丰子恺的绝笔,画了您,当时是怎样的情形?

丰羽:1975年9月15日上午十点多,丰子恺离开了人世。他患的是肺癌,这可能和他一直抽烟有关。他临终时非常虚弱,实际上,9月13日,他已经无法说话了。

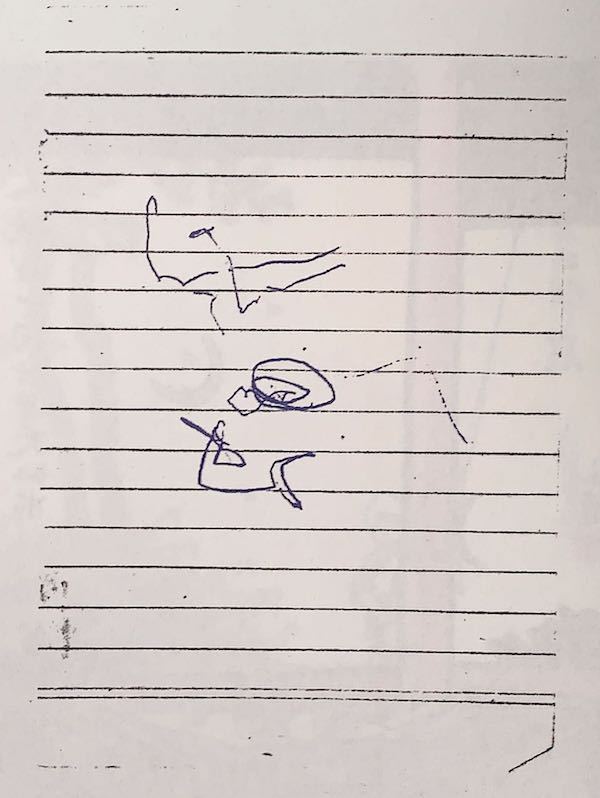

在病床上,他向身边的家人——我姑妈丰一吟和我父亲丰新枚比划着要纸和笔。当时,他们都以为他是要写遗嘱。陪护期间他们随身带着一个笔记本,记录着爷爷住院期间的作息与病况。于是他们就撕了笔记本里的一页递给他。他用颤抖的手,在那一页笔记本纸上,画了几笔看上去毫无章法、杂乱的线条。画到几笔,他累了,就放下了笔。这张纸被我父亲和姑妈收了起来,当时谁也没能看懂。

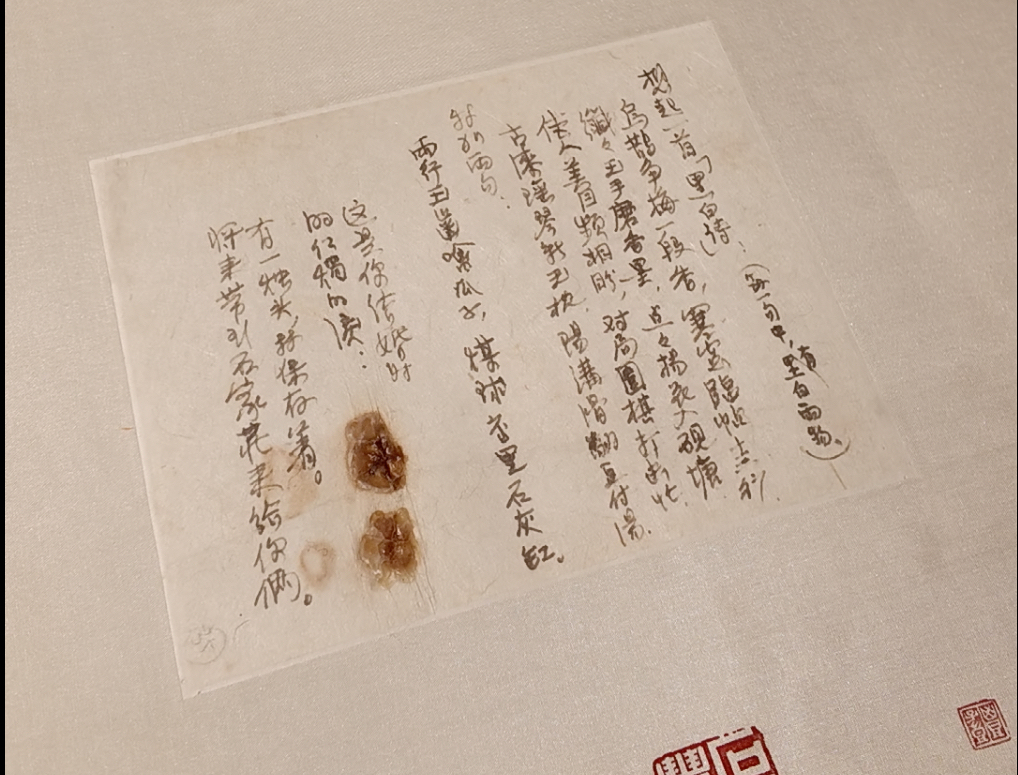

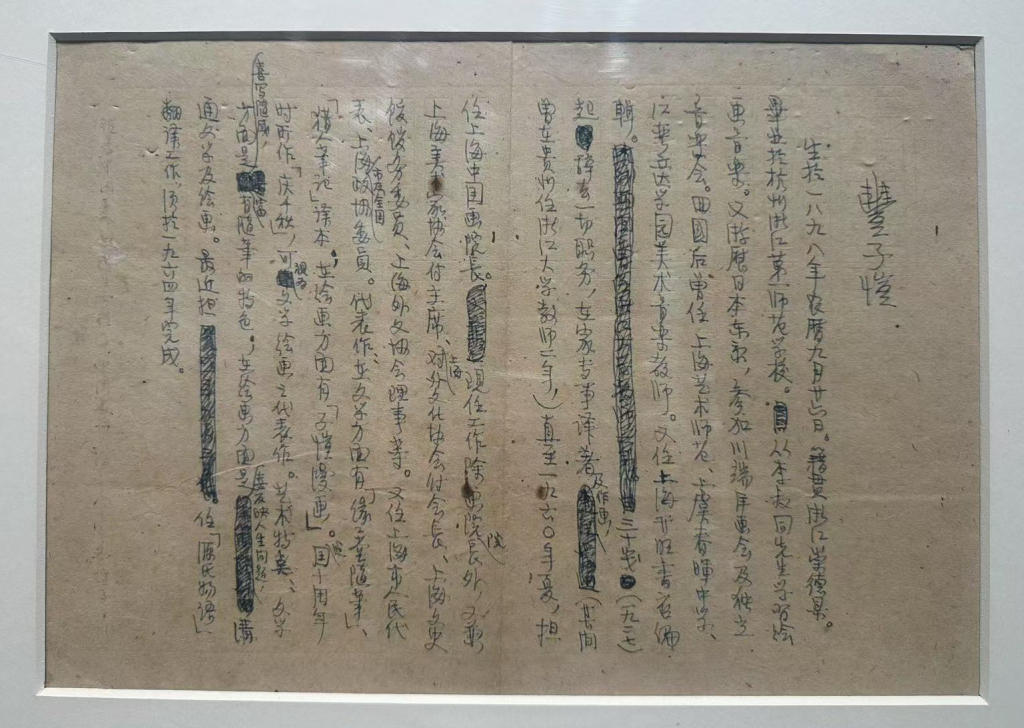

丰子恺在华山医院病床上的绝笔。

我后来也看过那张纸,一样看不出是画了什么。直到六七年前,有一位笔迹鉴定专家看了这张图说,这不是无意识的乱画,恰恰是一个人临终前高度集中的、有意的表达。

他认为,这幅画实际上是一个象征性的“双人像”,画面下方,是丰子恺本人,平躺在病床上。他嘴里叼着一根烟,虽然当时医生早已不允许他再抽烟了。画面上方,画着另一个身影,那是我,他心心念念的小孙子。在他离世前,我从北方回来探望他。那时是冬天,我戴着一顶绒帽。他画中的我,就飘浮在上空,正如我的名字羽毛的“羽”,这是他取的。

这幅绝笔,冥冥中似乎成了命运的安排。六七年前,我辞去了工作,全身心投入到丰子恺文化的传承事业中,也正是因为当年那份源于家庭、跨越代际的爱。一条情感的纽带,时时刻刻默默连接着我们。

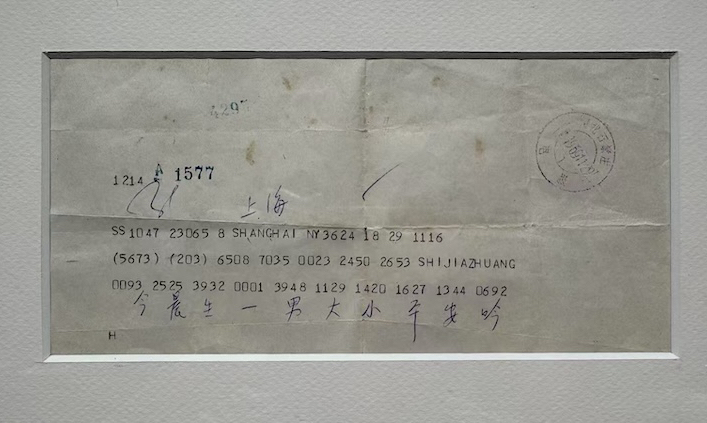

丰羽出生时,姑妈丰一吟给丰新枚发的电报。

2018年,丰子恺诞辰120周年,我在北京、上海、杭州、桐乡等地举办了多场展览。今年,为纪念他逝世50周年,我们在北京、横琴、上海、贵阳、合肥等全国多个城市举行展览。

10月,还将在日本东京中国文化中心举办一场特别展览。这不仅是对丰子恺艺术的呈现,也承载着中日民间文化交流的意义。

:您名字中“羽”的含义是什么?

丰羽:这是另一个未解之谜,在现有的文字记录中只看到了结果,取名“丰羽”,但是原因并没有记录。我父亲和我讲,他取了一堆的名字拿去叫我爷爷选,结果他写了“丰羽”。

其实,我们第三代的名字都是爷爷取的。十三位都是双名,只有我是单名。他在世时,我是他最小儿子丰新枚生的幼孙。但在爷爷走后,二伯父再有了儿子。

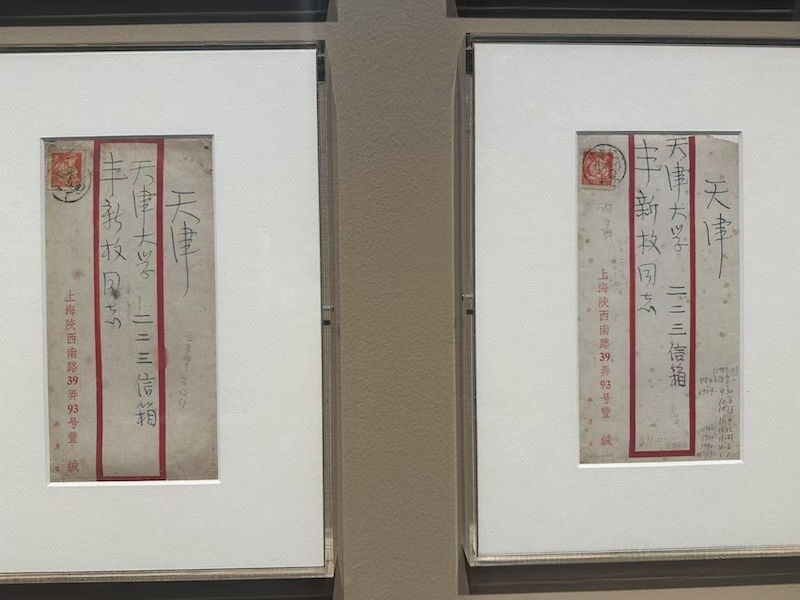

丰子恺寄给在天津大学念书的丰新枚家书的信封。

我的父亲也是一位非常了不起的人。他1959年考入天津大学精密仪器系,1964年在上海科技大学学习英语。他能通晓六国外语,而且博学多才,上千首唐诗倒背如流。也正是凭借这份学识与修养,与祖父在精神层面上有深度的对话与共鸣。

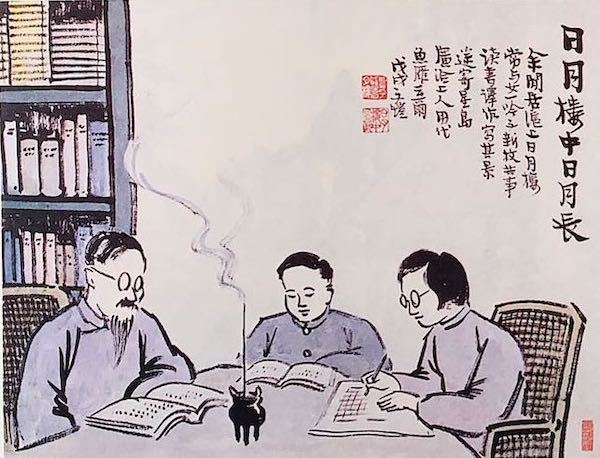

丰子恺,《日月楼中日月长》,画中人为丰一吟和丰新枚(中)。

1966年,原本计划赴捷克斯洛伐克深造。但因为特殊历史背景,这一切戛然而止。我父亲最终未能出国,而是被分配到了河北沧州的一个化工厂工作,后又被调至石家庄华北制药厂,做一名钳工,负责修机器。但他并未抱怨,依旧潜心学习,“文革”结束后再次考取中国科学院的硕士学位,继续追求自己的学术理想。

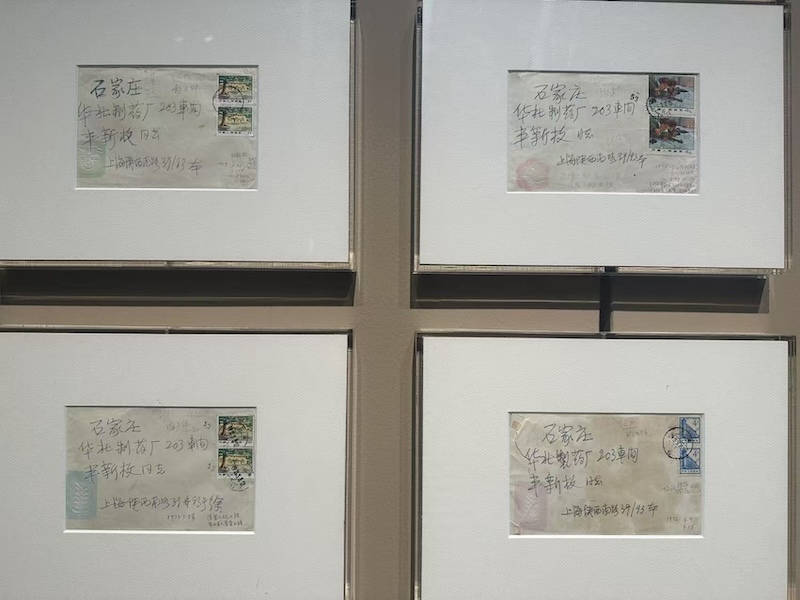

展览现场,丰子恺写给丰新枚的家书(展柜中),以及一个个寄往河北的信封。

丰子恺寄给在石家庄华北制药厂工作的丰新枚家书的信封。

1967年,父亲从工作单位请假回到上海,迎娶了我母亲。母亲当时也被分配到了天津粮食局。因为两家长辈都在上海,所以选择回到上海完婚。

婚礼当晚,丰子恺仍在画院接受再教育,父亲从晚上六点多起,就每隔几分钟跑到门口张望,但直到八点,才由一位相熟的黄包车夫送到家。他从来不抱怨外面的不愉快。一进门便说:“今天是喜悦的日子,值得庆祝。喝一杯黄酒,就忘却人间所有烦恼之事。”听父辈们说,大家很愉快地度过了新婚之夜,婚房就在三楼。

爷爷为这场婚礼留下了诗意的纪念,他将新婚的两截红蜡烛头保留了下来,点燃其中一根,点了几滴蜡油在信纸上。等蜡油凝固,作“红烛泪”。他将这封信滴有蜡油的信,寄给远方的新婚夫妇。希望他们铭记这个夜晚。

丰子恺写给丰新枚的信,上面滴有两滴“红烛泪”。

:1970年,在给您父亲丰新枚的信中,丰子恺写道:“切勿诉苦闷,寂寞便是福”。时过境迁,您对这句话如何解读?

丰羽:在那样的年代,诉苦没有意义。向旁人诉苦,反而可能带来更多不必要的麻烦与误解,诉苦是软弱的表现。

我很赞同、并继承了这句话,不向任何人诉苦。因为把烦恼带给身边的人,解决不了问题。我相信,没有这种想法我爷爷很难扛过那段时间。

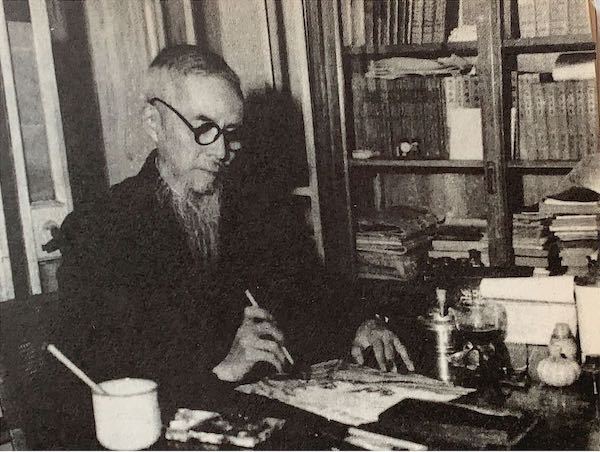

1973年,丰子恺在日月楼。

时代不同了,无论逆境、顺境都要记得这句话。我觉得“寂寞便是福”在当下更有意义,寂寞是内心独处的富足。我的理解是,苦闷也好,莫名的喜悦也罢,跟人分享,不如自己享受寂寞。

展览现场,丰子恺最后的家书。

:2022年3月,我曾去过日月楼,当时说长乐村要大修,“日月楼”的现状如何?

丰羽:1954年9月,我爷爷丰子恺以八根小黄鱼(金条)顶下了位于上海核心地段的一幢三层连排别墅。这座房子结构完整,一楼到三楼通达,这座房子后来被命名为“日月楼”。

从日月楼阳台望出去的风景,头顶的西班牙式天窗,可见日月。记者摄于2022年3月。

最先住进日月楼的是我姑妈丰一吟和我父亲丰新枚,两个年轻人第一次见到带浴缸和抽水马桶的现代化住宅,内心的喜悦与激动可想而知。楼上楼下、电灯电话、城市生活的便利在那个时代令人向往。

丰子恺在日月楼

日月楼的命名源自二楼阳台那块西班牙式斜屋顶上的天窗。透过它,阳光与月色在不同的时刻投射进室内,日与月的光辉交替流转,丰子恺题下联“日月楼中日月长”,文学大家马一浮应和上联“星河界里星河转”。自1954年起,直至1975年去世,整整21年丰子恺都在日月楼中生活、写作、绘画,度过了他人生最后的阶段。

日月楼二楼半个阳台是丰子恺的坐卧之角。 (照片为家人拍摄于丰子恺离世之后)

然而,日月楼也见证了时代的巨变。1966年一楼被安排工农兵住户“协助改造思想”。1978年平反后,丰子恺家分得一套位于漕溪北路、万体馆附近的新房,日月楼的二楼和三楼交还政府。一切产权都很清晰,但这段历史与故事却深深留在楼中。

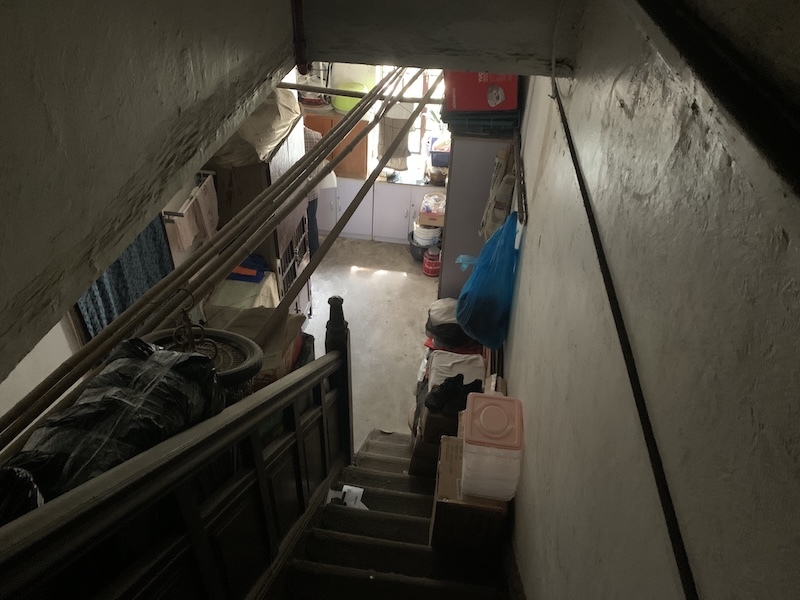

2009年,因缘际会,二、三楼的住户准备出售房屋。我得知消息后立刻出手将其买回,可惜一楼的三户人家价格未能谈拢。

陕西南路39弄93号一楼公共区域。

2010年至2014年,日月楼免费开放四年,吸引了4万多名参观者,但木质楼梯每天在脚步声中嘎吱作响,为避免邻居矛盾,只能暂停开放,这一停就是十余年。

“丰子恺旧居陈列馆”的牌子留存着开放时的痕迹。

十余年在历史长河里,不过一瞬而过。我更愿用丰子恺晚年的心态去看待——乐观、平和、笃定。但我依然觉得终有一天,日月楼必将再一次完整地敞开大门,呈现给所有热爱丰子恺的读者与艺术爱好者。这是我内心的笃定,相信冥冥中自有安排。

丰子恺在长乐村弄口。“长乐村”三个字为丰子恺所书,

:“丰子恺研究会”的注册地就是“日月楼”的地址,“丰子恺研究会”如何推动了关于丰子恺的公共文化项目和研究?

丰羽:“丰子恺研究会”是一个在上海黄浦区注册的民非组织,于2009年成立。当时,我刚买回日月楼二、三楼,并由我出资,由姑妈担任首届法人代表,正式注册了这一机构。

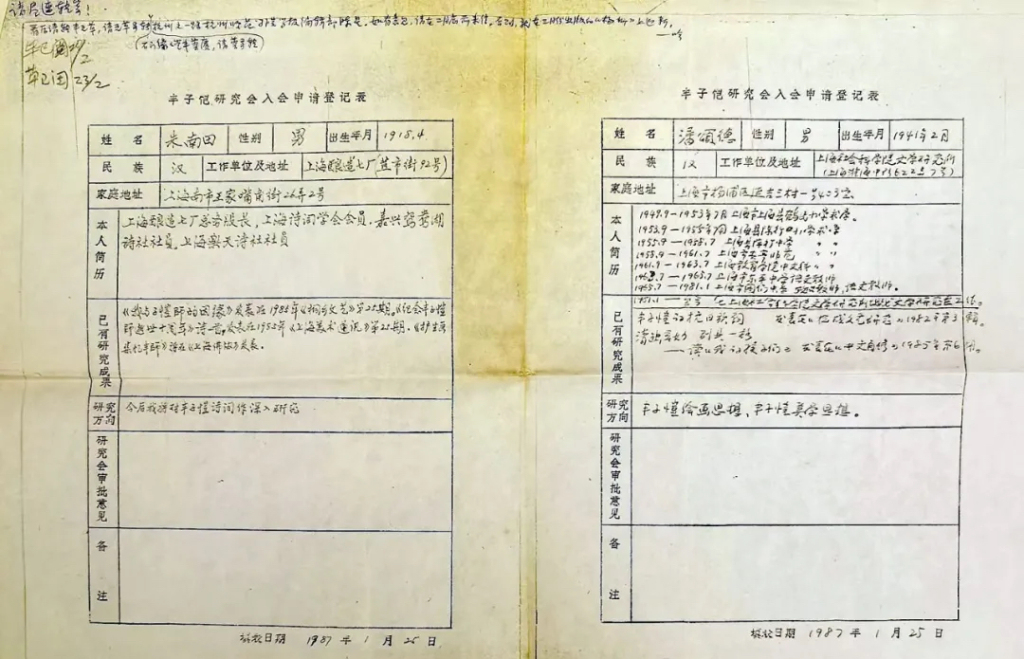

事实上,早在20世纪80年代,就已存在一个未注册的民间丰子恺研究会。由丰子恺后人、学生,及部分学者自发组成,通过内部讨论、印刷刊物等的方式纪念和研究丰子恺。但这是一个非官方、纯学术,由情感驱动的团体。

1984年8月19日丰子恺研究会成立时部分会员在上海漕溪北路800号楼下合影。左起:殷琦、丰一吟、丰宛音、陈星、丰陈宝、潘文彦、曾路夫。摄影者为另一会员胡治均。

丰子恺研究会的入会申请表。凡有申请者,由召集人寄各会员征求意见。入会条件须发表两篇以上丰子恺研究文章,须有两位介绍人。

与1980年代的松散结构不同,2009年成立的“丰子恺研究会”开始规范化运作,同时控制会员数量,目前稳定在一百余人,成员涵盖学界、教育界等领域。他们在这一平台上交流丰子恺的研究成果,发表文章,推动文化传播。

在新时代,研究会有了新的使命——不仅是纪念,更要让丰子恺的精神与作品进入更多年轻学者的学术研究与教育实践。为此,研究会与多所大学签订合作协议,在校园中设立丰子恺相关的研究课题。由我个人捐资给研究会,再由研究会与高校合作立项,吸引教师与青年学者深入研究,产出新的学术成果。

目前,浙江传媒学院桐乡校区文学院已设立丰子恺研究中心,杭州师范大学也设立了丰子恺助教金。研究会也正积极与包括985高校在内的学术机构洽谈合作,打通学界与业界的交流通道。

目前,丰子恺系列展览也成为重要的学术与公众连接平台。例如,在北京画院举办的展览之后,将举办一场高规格的学术研讨会。长期以来,丰子恺的漫画,在某种程度上掩盖了他在文学、美育等其他领域的深厚造诣。研究会希望通过系统性的学术讨论与展览互动,促成对丰子恺更加全面、精准的定位,让公众和学术界都能重新认识这位艺术家丰富而立体的世界。

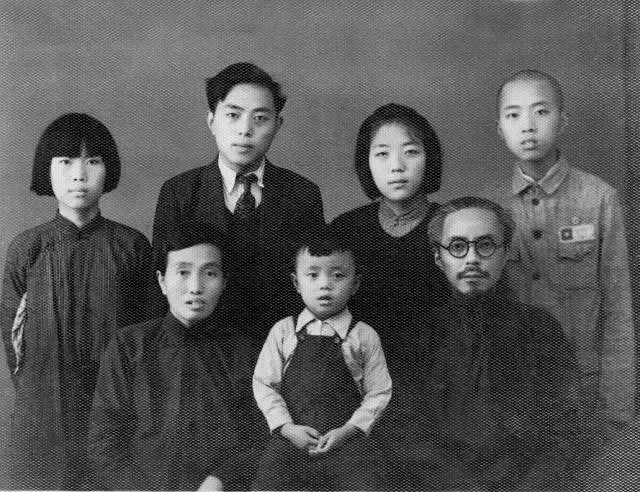

1943 年家庭合影。后排左起:丰一吟、丰华瞻、丰陈宝、丰元草;前排左起:徐力民、丰新枚、丰子恺

:今天再看丰子恺,您觉得公众会忽略他哪一面?

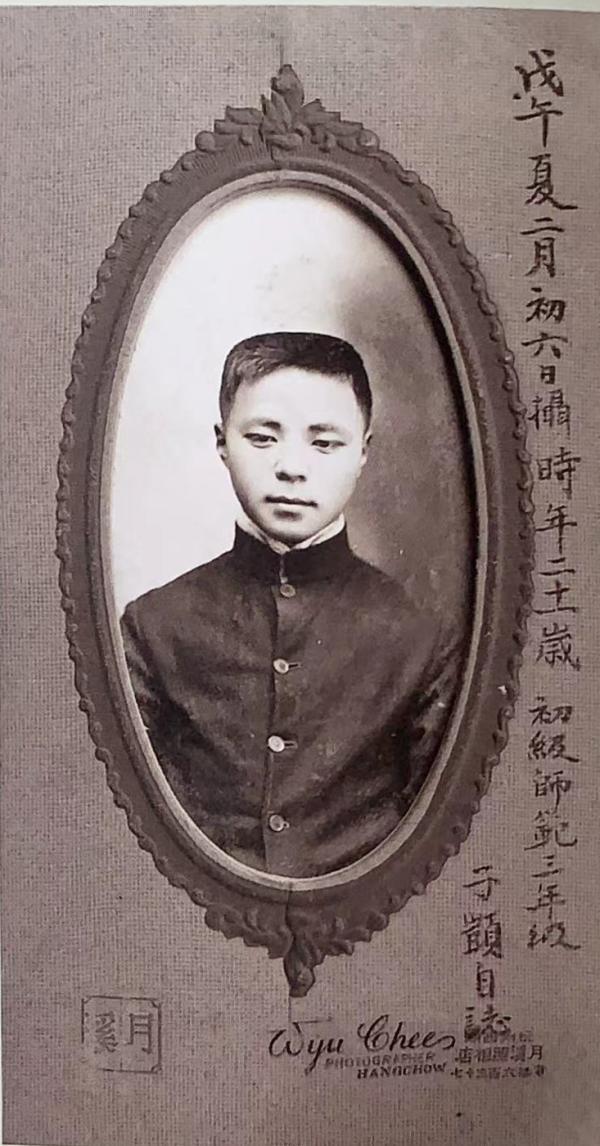

丰羽:我感觉丰子恺最初的愿望,并非做画家,而是做一名乡村教师。他考入浙江省第一师范学校,就是为了毕业后能回到桐乡任教。这既源于中国传统“父母在,不远游”的观念,也与家庭教育背景密切相关——他的父亲丰鐄是晚清最后一科的人举,虽中试但因丁忧未能赴京会考,遂在家开设私塾。

丰子恺少年时期,正值中国教育体系由私塾向新式学堂转型。他既接受传统私塾教育,也在新型学校中汲取知识。在与母亲钟云芳及家人商议后,他立志投身公共教育事业。

1918年3月18日,在浙江省立杭州第一师范学校读书时的丰子恺。

二十世纪二十年代初,他在上海与同学创办《美育》杂志,同时在多所学校任教。那一时期,他的主要身份是教师与书籍编辑出版人,而非画家。他真正以绘画维持生计,是在1937年底抗战爆发后的逃难时期。为了养家糊口,丰子恺不得不卖画,凑路费逃亡。这段卖画生涯实际上非常短,大约从1938年至1949年。

展览中,丰子恺自书简历。

新中国成立后,他担任上海文史馆馆员、上海中国画院院长等职,生活有了保障,已不再依赖卖画为生。此后,他更多以绘画作为朋友间的赠礼与文化交流。

1961年,丰子恺在画院分享艺术,左起为:吴玉梅、毛国伦、邱陶峰、丰子恺、陆一飞、姜大中、汪大文。

所以这次展览,明面是看书画,实际上希望看到画背后的故事,以及他从最初的教育工作者到艺术工作者的人生。

丰羽在程十发美术馆展出的丰子恺《古诗十九首》前。

展览现场

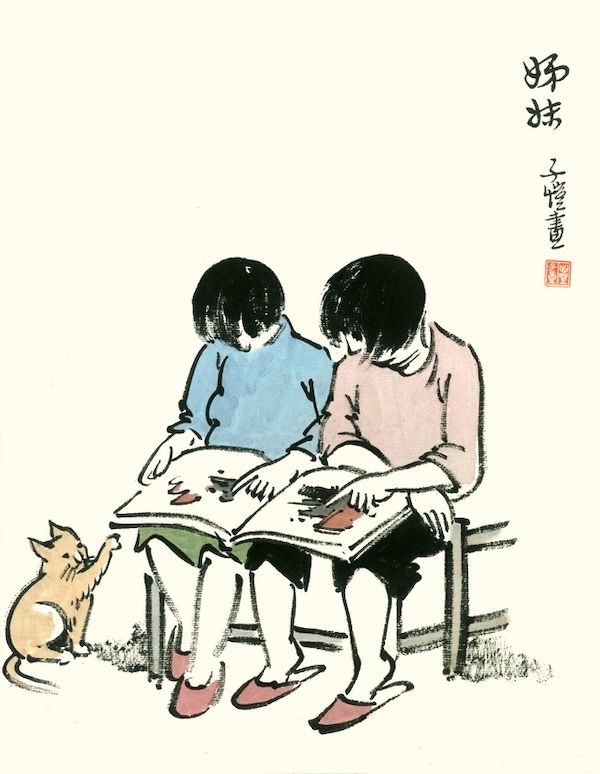

丰子恺,《姊妹》 ,30cm×23cm,无年款,丰子恺家族藏

(注,丰子恺展览将持续至9月7日)

相关文章

新任三门峡市委副书记柳波已任三门峡市政府党组书记

2025最美退役军人丨韩立峰:以赤子之心,为退役军人创业赋能

杂交水稻专家曹兵任海南省农业科学院院长

媒体调查MCN机构打造“网红医生”的流水线与利益链

美华盛顿市长称联邦政府接管警局行为“令人不安”

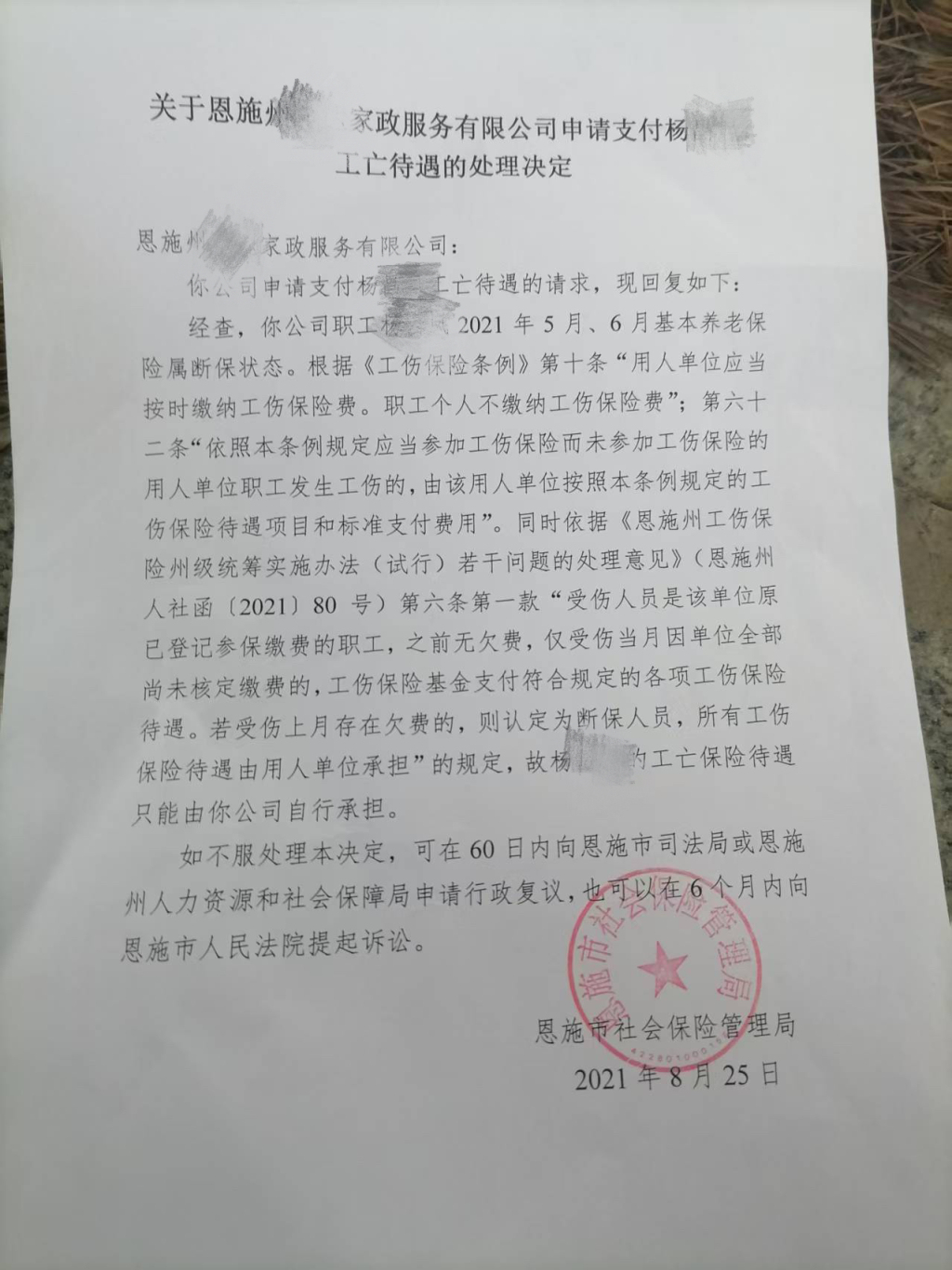

家政公司垫付工亡赔偿91万元,社保局两审败诉后申请再审

摄影收藏㉞|从德国科隆摄影节看中国城市的摄影节的真正价值

国资“白武士”纾困未果,华南城清盘终局

上海驻演生态逐步成形,《悲惨世界》40周年主题展来了

家门口的城市书房|萤火虫阅读馆,用书香编织亲子成长的港湾

北大医药“去北大化”:公司将更名,与北京大学国际医院终止业务合作

“浙BA”引来NBA明星:姚明队友莫布利点拨嘉兴业余球员

释新闻|特朗普宣布华盛顿进入公共安全紧急状态,怎么回事?

欧洲领导人拟在美俄首脑会晤前与特朗普会商,讨论乌克兰局势

互联网大厂加速进军具身智能:百亿资源竞逐,行业仍在“攻坚期”

体坛联播|C罗求婚乔治娜成功,张本智和回应医疗暂停

国产减肥药加速突围:如何与进口药竞争?是否还有BD预期?

记录中国|找资源、做副业、交朋友,合肥青年夜校不只是“花钱上课”

人形机器人“练级”:现在已是什么段位?如何突破“GPT时刻”

埃及和卡塔尔提出新加沙停火方案,包括释放所有被扣押人员等

- 华勤技术回应H20政策调整:产业链已做充分准备,预计年营收维持20%以上增长

- 男子手拎981株罂粟苗入境云南被查,清点时铺满海关查验台

- 昆明一垃圾车致人身亡事故调查报告:驻车制动装置失效,司机欲阻停被撞

- 事关投入使用满15年的老旧住宅电梯,上海发文加强既有住宅电梯安全管理

- 金价“又双叒”创新高,国内金饰迈入千元时代,还能上车吗?

- 宋涛会见洪秀柱一行:维护台海和平稳定,扩大两岸交流合作

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯