马上评|房屋“注胶堵漏”骗局何以屡屡得逞

日常生活中,厨房、卫生间发生漏水后,维修非常麻烦,经常要砸墙、砸瓷砖,成为很多群众的烦心事。

据央视新闻调查,近年来市场上出现了一种“新技术”,号称不用砸墙、砸瓷砖,仅灌注一种“胶水”,两三个小时就能解决漏水问题。然而有不少消费者投诉,使用了免砸墙堵漏技术,不仅漏没补好,反而出现了很多意料之外的问题。

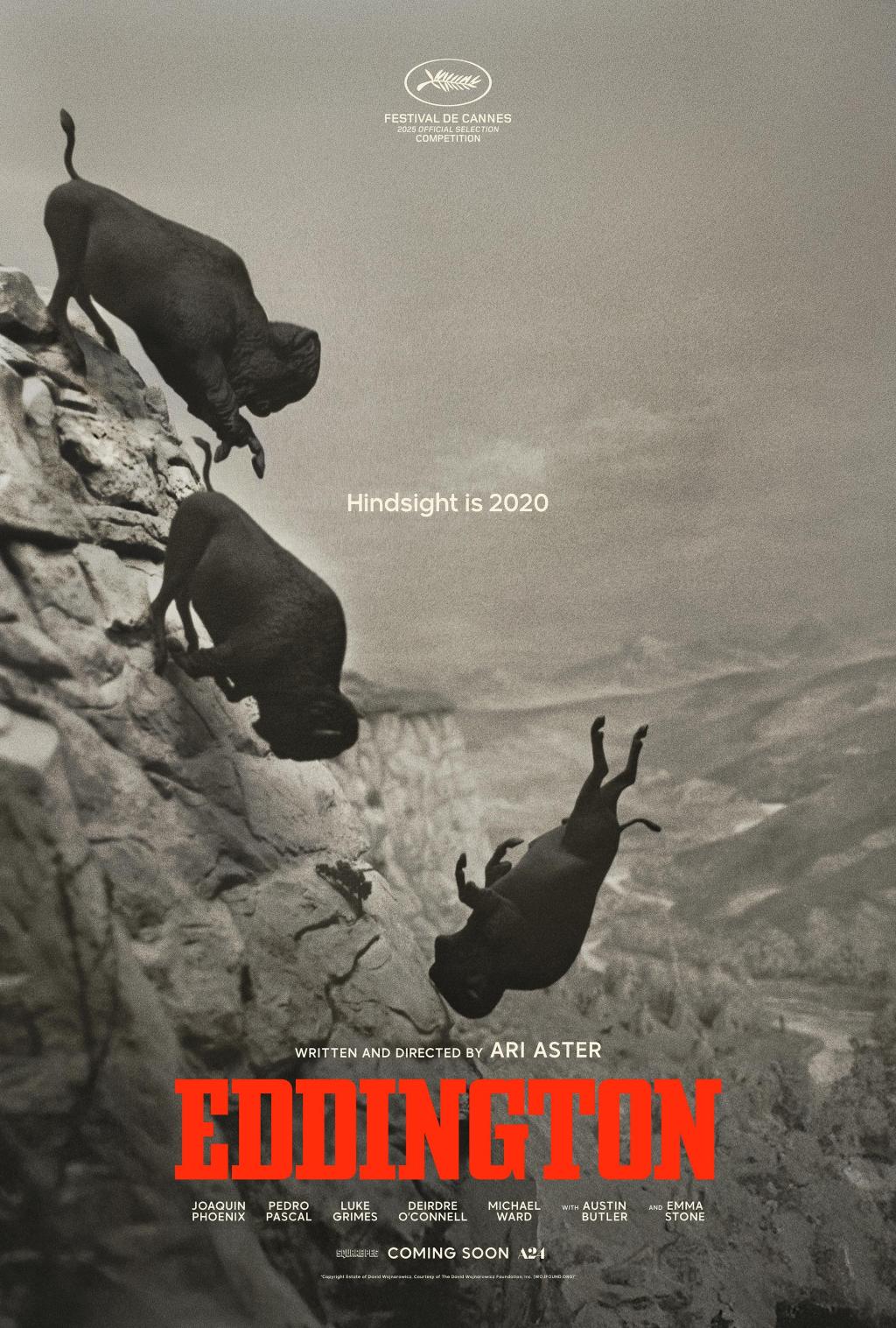

央视新闻 图

这类标榜“高科技”的“注胶堵漏”之法,在市面上已流行了不短的时间,相关消费纠纷也屡被曝光。它实际上就是一个赤裸裸的骗局:“浇水”实为三无产品,所谓“高科技进口材料”与“权威检测认证”证明,大都系伪造;而且精心设计了一套报价陷阱:维修人员通常先以“少量用胶”为由报出较低费用,取得用户信任后,在施工中大幅增加用胶量,导致最终账单远超预期,不少消费者动辄遭遇上万元的“天价维修”。

这些骗局之所以能轻松得逞,主要是利用了房屋补漏市场的一些先天性“漏洞”。首先,房屋补漏属于典型的“非标服务”,不同的房屋漏水原因各异,也没有明确的修缮标准,且消费者与维修方之间存在高度的信息不对称,声称“无需砸墙”,又进一步迎合了消费者图方便的心理。

其次,房屋补漏效果往往不能立即检验,这就给骗局留下了时间差——发现无效后,多已支付完了费用。再次,这些“施工队”多是以“游击队”的形式出现,消费者维权不易。

尤其值得注意的是,时下一些标榜高科技的“注胶补漏”服务,多在网络平台上招揽业务,依靠平台的背书和流量支持,它们更具迷惑性,更容易让一些消费者“入坑”。这就要求平台方面必须把好关。

《电子商务法》明确规定,平台经营者有法定责任要求入驻商家提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,进行核验、登记,建立登记档案,并定期核验更新。因此,消费者在平台上遭遇这类骗局时,平台方面负有不可推卸的连带责任。

对消费者来说,在选择补漏服务时,也应该多留个心眼,即使不懂防水维修的专业知识,也该严格遵循基本流程——先签明确合同、再进行规范施工、最后根据明细付款。只有这样,才能有效保护自身权益,尽量避免陷入不法分子设置的消费陷阱。

新出现的“高科技”补漏骗局,说明房屋修缮这个需求愈发增大的市场,至今还缺乏足够规范,也缺乏靠谱的市场服务。在当前各地推动城市更新的大背景下,理应妥善处理好消费纠纷,加快制定和完善相应的行业标准与法律,推动房屋修缮行业走向有序化、透明化。

数据显示,既有建筑修缮是一个潜力巨大的市场,仅渗漏治理可能就有万亿级的市场规模。针对该行业特点和已暴露的“痛点”,是时候通过合理的规则因势利导,严厉打击黑维修“浑水摸鱼”的同时,进一步壮大正规的房屋修缮服务市场。