雷诺阿《瓶中花》与画中瓶重逢在南京

10月24日,南京德基艺术博物馆现当代艺术典藏常设大展“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”焕新开放,展览在特邀策展人印象派画家毕沙罗之孙乔金·毕沙罗奠定的框架基础上,由近两年的购藏与研究成果发展完成,展出数量增至140件/组,其中近三分之一为首次展出的新增藏品。

其中,德基艺术博物馆购藏的印象派名家雷诺阿的《瓶中花》与画中的马约里卡陶瓶(雷诺阿家族旧藏)在10月23日开箱并放入展柜,《瓶中花》中的花瓶在雷诺阿至少六幅作品中出现过,包括现在收藏于纽约大都会艺术博物馆的《钢琴前的少女》,这只雷诺阿珍爱的花瓶,也见证了他很多重要作品的诞生。跨越百年,作品和花瓶本身在展厅中重逢。

“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场,雷诺阿《瓶中花》与画中花瓶并陈。

据悉,“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”作为德基艺术博物馆的核心常设大展,集中呈现馆藏中外现当代艺术史上的花卉主题作品,该展依托德基艺术博物馆在花卉领域逾十年的研究与收藏实践,以跨文化、跨学科的视角重新审视花卉及花卉主题艺术创作,见证更广阔的历史图景与文明互鉴。

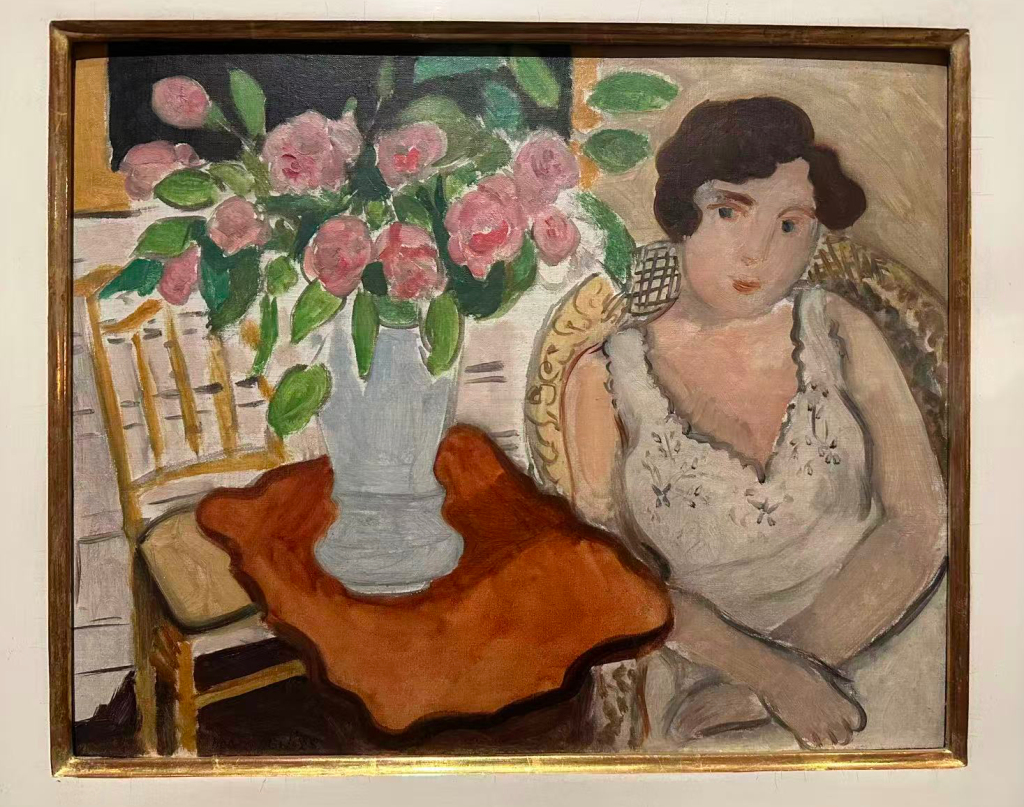

此次焕新后,展览艺术家阵容增至109位/组,其中既有莫奈、雷诺阿、塞尚、蒙克、毕加索、马蒂斯等耳熟能详的现代艺术巨匠,亦有沃霍尔、草间弥生、霍克尼、基弗、昆斯、奈良美智等国外当代艺术家;既呈现常玉、潘玉良、吴大羽、吴冠中、赵无极、朱德群等中国留洋艺术先驱,又纳入陈逸飞、张晓刚等中国当代艺术名家。囊括印象主义、后印象主义、立体主义、野兽主义等重要流派与群体,勾勒出其间艺术风格与思潮的演变和交融。

“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场,德基艺术博物馆,2025

“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场,德基艺术博物馆,2025

雷诺阿《瓶中花》与画中花瓶重逢

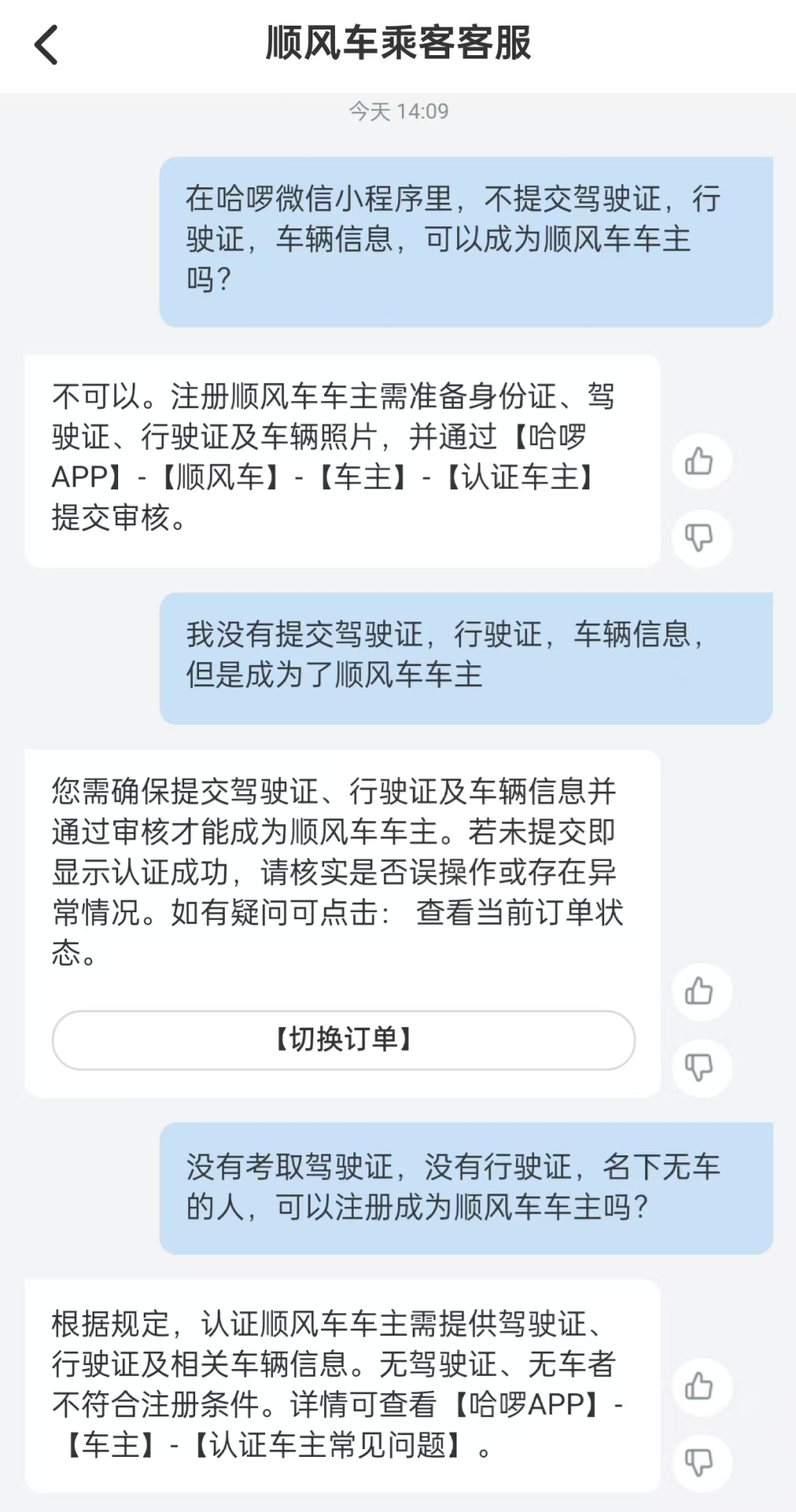

在展览开放的前一天(10月23日),雷诺阿的作品《瓶中花》和画中马约里卡陶瓶先后开箱并被放入特制展柜中。在柔和灯光下,陶瓶与画面相互映照,仿佛短暂跨越了一个世纪。

10月23日,雷诺阿《瓶中花》与画中花瓶开箱

雷诺阿的《瓶中花》与画中花瓶上一次亮相是在2024年苏富比伦敦拍场。《瓶中花》最初由巴黎杜朗-鲁埃尔画廊于1890年直接向雷诺阿购得,随后经历多次私人收藏。1997年,作品曾在巴黎德鲁奥·蒙田拍卖行公开亮相,当时成交价略高于80万美元。此后,画作先后进入伦敦哈尔西翁画廊和苏黎世私人收藏,后由德基美术馆于2019年购得。画中的花瓶自雷诺阿创作之初便留存在艺术家家族中,后由其曾孙埃马纽埃尔·雷诺阿保存。据介绍,画中花瓶为马约里卡陶瓶,大约于1700年前后在西西里岛的卡尔塔吉罗内(Caltagirone)烧制。

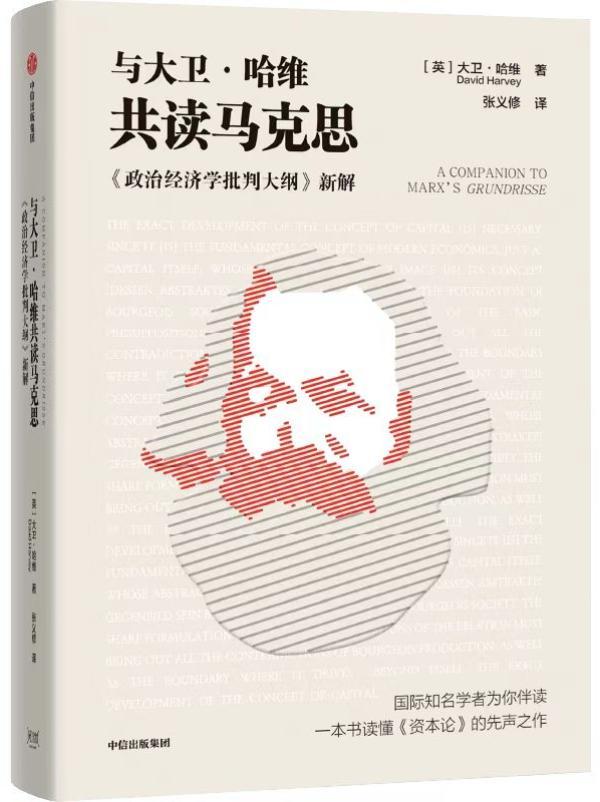

展览现场,雷诺阿《瓶中花》,1878年

“在这个过程中,我们经历了很多有趣的故事,也有很多有意义的发现。”德基艺术博物馆艺术总监申舶良说。人们熟悉的“印象派雷诺阿”,只是他漫长艺术生涯中的一个阶段。“我们在研究中认为,不应该以‘印象派’一词来概括雷诺阿的全部。他在印象派鼎盛期之后经历过多次转向,发展出更丰富、更强烈的个人风格。”

“通过更深入地研究发现,雷诺阿在印象派鼎盛期之后有多次重要的艺术转折,都是通过以‘花’为主题的作品实现的。我们想更完整地呈现他怎样通过‘花’,从印象派逐渐走向古典倾向的风格转变,因此一直希望能收藏一件可以见证他从印象派鼎盛期开始转向、去探索新方向的‘决定性瞬间’的作品。”

虽然“印象派”在今天如此知名,但事实上它既没有形成固定团体,也没有制定明确纲领。成员之间的分歧从一开始就存在。早在1874年,德加便被视为“异类”,而雷诺阿对与印象派艺术家共同展出的犹疑也显露无遗。1878年,在创作《瓶中花》的同一年,他决定重返官方沙龙展。在他看来,只有官方沙龙才能让他的画作获得有效认可,带来销售机会,并提升作品的市场价值。

展览现场,雷诺阿收藏的陶瓶

画面中的那只马约里卡陶瓶是雷诺阿反复使用的意象。它出现在至少六幅作品中,包括现藏于纽约大都会艺术博物馆的《钢琴前的少女》——那件作品与此次浦东美术馆“奥赛展”展出的《钢琴前的女孩》构图几乎一致。申舶良认为,这种“物的复现”构成了艺术家内在叙事的线索:“雷诺阿从一名瓷器画工起步,对釉面光泽和花卉装饰的敏感贯穿一生。《瓶中花》中那种‘光的肌理’与他早期的手工经验息息相关。”

雷诺阿,《花瓶中的玫瑰》,1885至1890年间创作

《瓶中花》此次与雷诺阿1885至1890年间创作的《花瓶中的玫瑰》共同展出,形成了极具启发性的对照关系:前者诞生于印象主义的高峰,延续了鲜活笔触和明亮光影的魅力;后者则属于艺术史家所称的“干燥时期”,画家以清晰的笔触与稳重的光晕塑造花的体积感,明显受到古典艺术影响。申舶良认为,这种转向改变了人们对雷诺阿的刻板认知——“他并非始终在歌颂光影的流动,而是不断思考形式与结构。”

在展厅的灯光之下,《瓶中花》的色彩似乎愈加鲜活。那瓶繁花在蓝与橙的冷暖共振中,仍在缓缓散发着温度——如同雷诺阿艺术中的永恒矛盾:光的流动与形的追寻。

“动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作”展览现场,雷诺阿《瓶中花》与画中花瓶并陈。

多件新展品瓶花,看到艺术流派的发展

对于此次焕新,德基艺术博物馆馆长艾琳提及“以研究驱动收藏”的理念,比如莫奈的《双花门》,建立在对其维特伊时期两件作品的深入研究之上;而毕加索的《瓶花》,也是对他风格转折的进一步确认,“本次焕新凝聚了博物馆团队在典藏、研究、策展、教育和运营维度的持续探索,使展览与现当代艺术典藏共同生长。我们期待观众不仅能在其中欣赏艺术史上的杰作,更能体会经典如何穿越时空,与当代生活对话。”

展览现场,莫奈,《双花门》,1883年

莫奈的《双花门》(1883年)标志着他从维特伊时期进入吉维尼时期的转折。那一年,他在画商保罗·杜朗-鲁埃尔的支持下购得吉维尼的住宅,开始真正拥有自己的花园。《双花门》正是为杜朗-鲁埃尔公寓客厅创作的装饰门板之一,以修长的构图打破传统静物的边界,将花的生机、光的呼吸与空间感融入其中,预示了《睡莲》系列的诞生。

时间推进到1904年,花卉成为毕加索人生中的一个转折点。《瓶花》创作于他与缪斯费尔南德·奥利维耶相识后不久,从“蓝色时期”的阴郁走向“玫瑰时期”的温柔。蓝色背景尚未退去,赭色桌面与粉橙花影却已带来温度。这件作品与德基艺术博物馆此前藏有的一幅“蓝色时期”《瓶花》形成了鲜明的呼应,呈现出画家在情感与风格上的复苏——从丧友的忧郁到因爱情而重生。“这些作品其实都印证了艺术家的内在转折——在情感、形式或观念上的。”申舶良说。

展览现场,毕加索,《瓶花》,1904年

而到了20世纪,花卉主题成为形式解构的契机。年轻的威廉·德库宁在1929年的《静物》中,借助鲜明的笔触与几何块面,将花与空间溶解为漂浮的张力。这件作品创作于他移居纽约不久,既保留了荷兰静物的遗传,也吸收了马蒂斯的色彩精神,是他从具象走向抽象的开端。

展览现场,德库宁《静物》,1929年

除了西方艺术家外,展览此次焕新作品也包含了不少现当代中国艺术家,吴大羽便是其中之一。“他最喜欢的两位艺术家是毕加索和马蒂斯,他在手稿中经常提及这两个人,他在巴黎时也看过他们的展览,但并不想被他们控制,只想记住感觉和创造力。回国后,他探索了中国抽象艺术。他在画面中,把“花”的意象中转化为色彩的律动与笔触的生息。普兰色的主调中闪烁黄、绿、黑的节奏,仿佛花之形已融化为“势象”的流动,象征他一生对艺术内在生命力的追寻。

展览现场,吴大羽作品

这次展览的呈现,也希望重新思考中西艺术交流的叙事方式。“在以往很多研究中,尤其是一些西方学者的叙事里,常常把中西交流描述成一种‘学习’的关系,但我们希望呈现的是一种平起平坐的互鉴关系。”申舶良说。

展览现场,马蒂斯作品

展览现场,爱德华·蒙克《峡湾风景》,约1918年

“比如,最早一批留洋艺术家的出现,实际上是建立在康有为、陈独秀等人提出的‘美术革命’基础上。当时他们认为,借鉴西方写实传统,是为了弥补文人画在形体与技法上的不足,从而推动中国文化与科技的现代化。但他们并不知道,那时的西方艺术家其实已经开始质疑传统写实,反而在向东方寻求灵感,借鉴文人画的精神与写意传统。”

吴冠中,《泉》,1995年

“这种互动不是单向的,而是持续的相互影响。我们希望通过展览,让观众看到这种双向的艺术能量:当西方在重新发现东方的自由精神时,中国艺术家也在用自己的方式回应世界。”

安塞姆·基弗《谁这时没有房屋,就不必建筑,致R.M.里尔克》,2021-2022

据悉,德基艺术博物馆目前“365天不闭馆、夜间开放至零点”;“典藏数字库”于展览焕新之际同步上线,支持线上检索所有展出作品,配合可放大细节的高清图像与详实资料,突破收藏与展示的时空限制,使观众得以随时深入欣赏与研究馆藏,并为海内外学者的相关研究提供更多便利与支持。