掀开“公摊”的面纱(下):住房面积虚胖需渐进式改革

【编者按】

住房“公摊”直接影响到房价中“水分”的多寡,进而影响居民购房的获得感。2021年下半年以来,房地产市场供求关系发生重大变化,买方和卖方的力量对比发生反转,唯有推动本质上更加有利于买方的变革,才有可能助推市场“止跌回稳”。辩证地看,“止跌回稳”阶段也是改革的好时机,在此时掀开“公摊”的面纱,以实用面积计价,也更容易凝聚改革共识。计价规则的改变,将挤出“公摊”中的水分,特别是开发商利用信息不对称“注入的水分”,使得单价更实,有助于改善消费者预期,快速缓解市场观望情绪。住房“公摊”是供不应求的“房荒”阶段的产物,随着“房荒”成为历史,“公摊”也将大概率成为历史。

本系列分上下两篇,上篇从历史视角切入,从香港住房“公摊”的兴衰中透视“公摊”的面纱;下篇分析“公摊”引入内地后住房面积虚胖的2.0版本,并着重比较其与香港1.0版本的异同,指出“止跌回稳”阶段是推进“公摊”改革的好时机,分析改革对购房人、开发商和政府的潜在收益;在此基础上提出渐进式推动住房“公摊”改革的建议。

以下为正文

虽然20世纪80年代,“公摊”在香港就已经引发诸多不满,废除“公摊”的呼声便已日益高涨。但90年代,内地推行“以售为主”住房市场化改革时,“公摊”还是被引入内地,并在三种计价方式中胜出,成为开发商偏好的计价方式。这是因为“公摊”中的信息不对称天然有利于具有信息优势的卖方。在房价总体持续上涨的房地产超级周期中,卖方市场格局助推“公摊”获得大发展,但也在大发展中膨胀与走样。

一、“公摊”的引入服务于“以售为主”的住房市场化改革

20世纪90年代住房市场化改革之前,中国内地城市住房的典型画像是低租金的“筒子楼”。作为与城镇职工低工资配套的福利房,它借鉴苏联赫鲁晓夫时期公有住房样式,户内没有厨卫等设施,每层居民在走廊共用厨卫。 “筒子楼”由单位统一管理,因此并没有“摊”的需要。1994年,国务院下发《关于深化城镇住房制度改革的决定》,即著名的43号文,提出“以售为主”的住房总体改革思路,拉开了住房市场化改革大幕。包括“公摊”和商品房预售制度等香港商品房制度被引入内地,服务于“以售为主”的住房市场化改革。

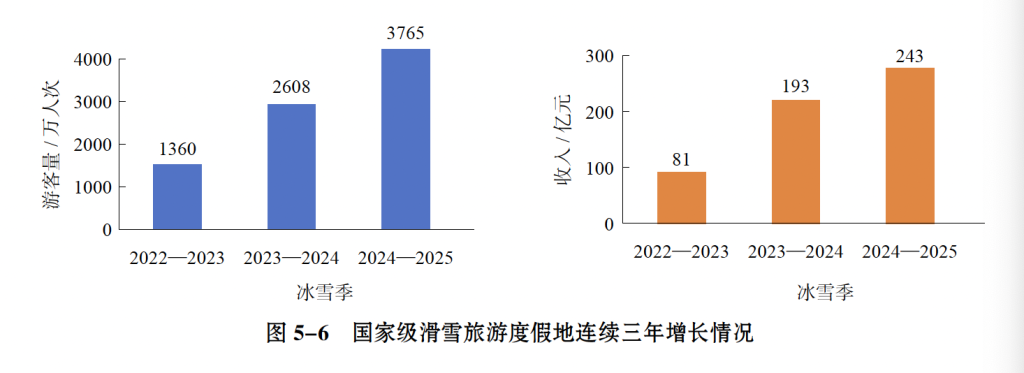

内地住房“公摊”,直观地理解,是指套内面积之外的公用建筑面积。根据1995年原建设部发布的《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则(试行)》(以下简称《规则》)的相关规定,公用建筑面积具体包括电梯井、楼梯间等功能上为整栋建筑服务的公共用房和管理用房等。在预售制下,“公摊”面积首先由设计单位在图纸阶段进行初步测算,随后由主管部门对“公摊”面积的合理性进行评估,房屋竣工后由专门的房屋测绘机构对实际“公摊”面积进行测绘。一般将整栋建筑物的公用建筑面积除以整栋建筑物的各套住宅套内建筑面积之和,得到公用建筑面积分摊系数。各套(单元)的套内建筑面积乘以上述分摊系数,得到购房者应合理分摊的公用建筑面积,不同类型的建筑“公摊”系数会有所区别(表1)。当用包含“公摊”的建筑面积计价时,“公摊”作为“由外而内”的计价规则的本质就开始显露。

表1 不同类型建筑的公摊系数

资料来源:张雪玉主编.房地产经济学[M].沈阳:东北财经大学出版社, 2016.08.第99页。

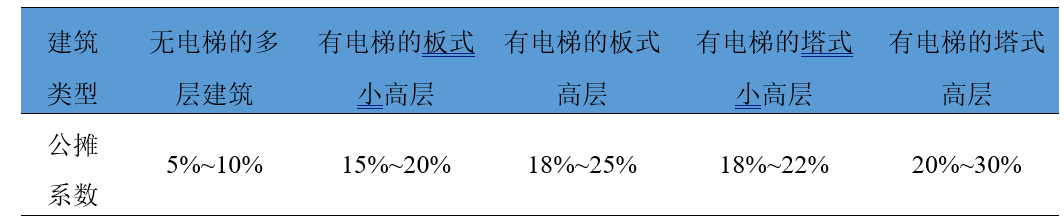

二、“由外而内”的“公摊”计价方式在三种计价规则中胜出

需要强调的是,“公摊”起初只是作为三种计价方式之一。2001年原建设部颁发《商品房销售管理办法》,明确了商品房销售可按照套(单元)、套内面积、建筑面积三种方式计价。不同的计价方式内生不同的激励。按整套(单元)计价不涉及面积测算争议,交易成本最低,但不利于购房者横向比较。按套内建筑面积计价,交易对价与实际使用空间紧密挂钩,市场透明度高,交易成本低,也利于不同房子横向比较。但按建筑面积计价,将“公摊”面积计入交易价格的过程中开发商还可充分利用信息优势,进行“多摊”“偷摊”,从而获取额外收益。购房者个人核实开发商宣称的“公摊”面临不菲的交易成本,往往得不偿失而作罢。

在房价畸高的情况下,“公摊”面积的微小增加都能带来不菲的额外利润。例如,某在售楼盘共有1 000套房,每平米单价40 000元,平均每套“悄悄地”增加0.5m2的“公摊”面积,那么整个楼盘就可多赚2 000万元。在这样的扭曲激励下,不少开发商往往选择与测绘单位合谋,悄然增加“公摊”面积,使得套内建筑面积缩水。偷摊、多摊的限度通常是3%。因为按照《商品房买卖合同解释》第14条的规定,购房面积误差在3%以内(含3%),按照合同约定的价格据实结算,买受人请求解除合同的,不予支持。

可见,在卖方市场格局下,“由外而内”的“公摊”计价方式,明显更有利于开发商,在三种计价方式选项中胜出(表2)。除重庆等少数城市外,大部分地区都选择以建筑面积计价。

表2 三种住房计价方式的比较

资料来源:笔者根据公开信息整理。

包含“公摊”的单价显得更低,感觉性价比更高。在这一点上,内地与香港无异,本质都是价格幻觉在作怪。购房者潜意识里会倾向于将建筑面积等同于实际可使用面积,100平方米(含“公摊”)的房子听起来比70平方米(不含“公摊”)的房子更具吸引力。在住房总体短缺时代,这样的计价方式,也因房子“听起来”更大而让广大第一次拥有自己住房的购房者觉得“更有面子”,获得“心理账户”的充盈。

三、住房面积虚胖的2.0版本

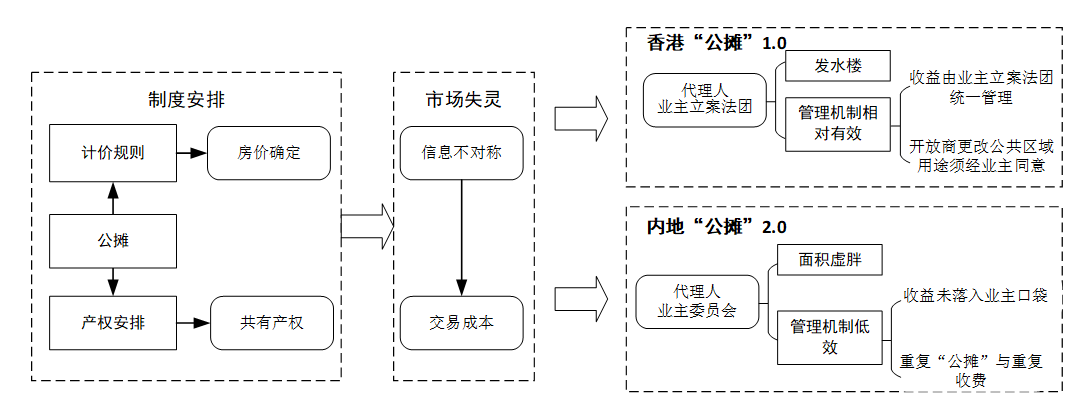

无论是内地还是香港,“公摊”中的信息不对称特征都是一样的,差别在于信息不对称的程度以及由此产生的交易成本大小。总体来看,内地住房面积虚胖的2.0版本的交易成本要高于香港的1.0版本。

(一)“公摊”部分产权被置于“公共领域”,产生的收益未落入业主口袋

产权是一束权利(a bundle of rights),具体包括资产使用的剩余决定权、资产所得收入的支配权和资产的转移权。在“公摊”的相关产权安排上,内地《民法典》和香港20世纪80年代通过的《建筑物管理条例》都明确规定建筑物公共部分归业主集体所有。实践中,产权的测度、执行、监督都存在交易成本,交易成本高于产权界定的收益时,“公摊”部分的产权将被置于“公共领域(public domain)”,这是内地和香港的共性问题。有所不同的是,香港的“公摊”(公契)治理机制相对完善,在业主共有产权的维护方面交易成本低一些。香港的业主集体可申请注册为“业主立案法团”,具有法人资格,具有法律诉讼权,不仅可开设账户、签约维权,还能代表业主进行公共部分经营与收益管理。中国《物权法》明确规定“公摊”面积产生的利润归业主所有,内地也设立了业主委员会,但由于其非法人地位、缺乏财权与合同能力,且组织成立依赖街道和居委会主导,加上“公摊”部分并未详细列明对应的区域,进行核实的交易成本偏高,业主“集体行动困难”无法有效行使或主张其应得收益,多数情况下开发商或物业公司擅自占有和支配了被置于“公共领域”的“公摊”面积产生的收益,如广告收入、车位二次售卖收入等。这种“集体行动困难症”在超大型社区中尤为明显,争取来的收益是集体的,付出的成本是个体的,业主个体缺乏“选择性激励”,公共收益往往落入物业公司而非业主的口袋。以上海“中远两湾城”为例,作为一个拥有超过1.2万户、5万人口的超大社区,其治理天然面临着高昂的组织协调成本和广泛的集体行动障碍。2019年12月,新一届业委会诞生;次年10月,第一次业主大会最终表决通过,公开招标聘用新物业,同时对历年公共收益、物业费按实结算部分和维修资金使用做全面审计,因物业公司不配合审计,业委会将其告上法庭。2023年1月31日,法院一审判决,中远物业向两湾城返还4 000万元公共收益和结余。但根据最新新闻报道,业主们尚未收到返还金,官司还在继续。

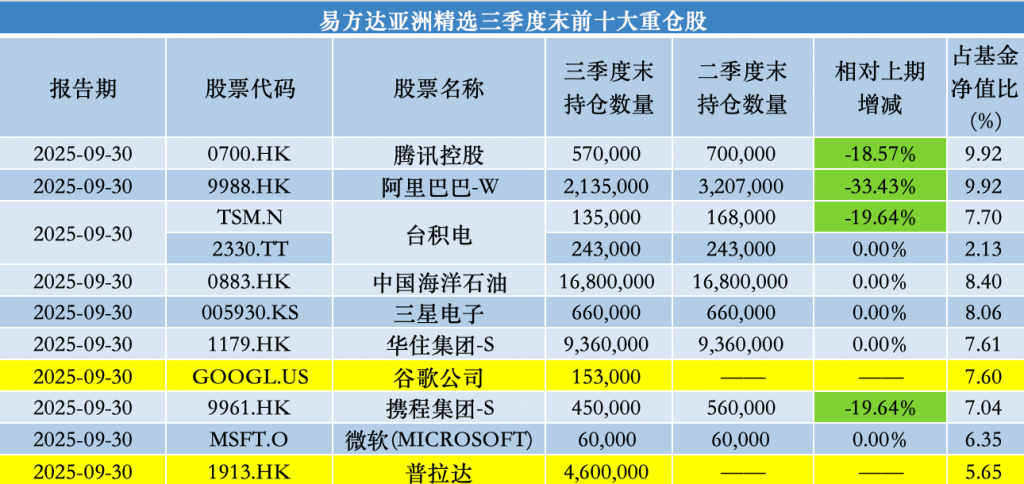

(二)重复“公摊”与重复收费

在香港“公摊”的1.0版本中,面积虽然“发水”,但对“公摊”部分的产权安排特别是收益归属相对清晰,即通过“公契”制度将“公摊”部分以面积比例方式明确下来,开发商需在立项时就将专有与共有部分界定清晰,细致划定建筑物的产权归属、空间用途、使用规则及收益归属,并报备注册。业主对自己享有的公共设施产权有相对清晰的认识,公共空间的处置必须遵循合同条款,开发商无权对公共设施进行二次销售,更改用途则必须经过全体业主同意。再配合以业主立案法团的组织能力以及司法体系的高效救济,降低了业主的维权成本,极大地压缩了开发商重复套利的可能性。在内地的2.0版本中,“公摊”信息长期处于非强制披露状态,更高的信息不对称程度带来更大的交易成本,导致出现重复“公摊”和重复收费问题。开发商将已纳入“公摊”并由业主“付过款”的区域,如消防应急场所等,再次改造为车位进行售卖,从同一区域获取两次经济收益。没买停车位的业主没有任何明确的受益反而遭受停车位带来的各种不利影响(图1)。

图1 内地“公摊”2.0版本与香港“公摊”1.0版本的比较。资料来源:作者自绘。

四、房地产市场止跌回稳阶段是掀开“公摊”面纱的好时机

在住房总体短缺的“卖方市场”阶段,“公摊”并不是主要矛盾所在。当供求关系发生重大变化后,逐步进入“买方市场”,供求双方的力量对比发生了微妙而深刻的变化,信息不对称下的“公摊”注水与膨胀,日益影响居民的购房获得感。

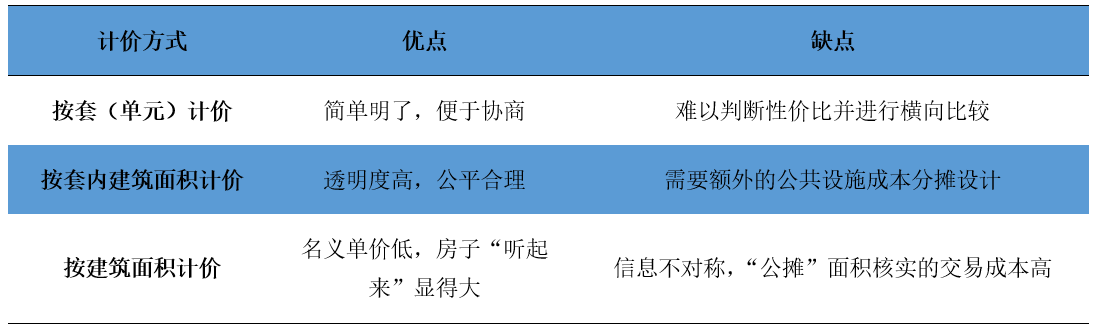

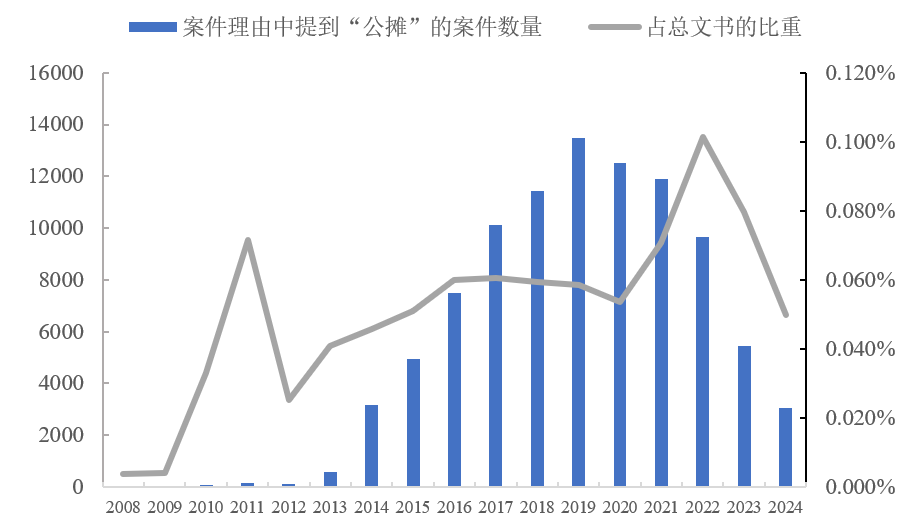

近年来,因“公摊”合同面积与实际测量面积之间的差异而造成的经济纠纷时有发生,主要都是购房款、租金、物业管理等费用纠纷,纠纷数量总体和房地产市场走势正相关。根据中国裁判文书网,在案件理由中提到“公摊”的文书共94 154 篇,2019年高达13 467篇(图2),而此时正值这一轮房地产超级周期的尾声。

图2 案件理由中提到“公摊”的文书数量。数据来源:中国裁判文书网。

我们认为,对“公摊”改革而言,好时机至关重要。房地产市场磨底阶段,不啻为“公摊”改革的一个合意时间窗口,更容易凝聚共识。改革“公摊”制度,按实用面积计价,可以提升名义房价,进而改善消费者的价格认知和预期。虽然取消“公摊”不会影响房屋的实际建造成本,但通过调整计价方式,名义房价提高有望改变市场参与者的激励与行为,为市场注入一定的增长动力。

对购房者而言,挤出水分,单价更实,有利于提升购房获得感。按实用面积计价,掀开了“公摊”的面纱后“所见即所得”,不再需要付出核实“公摊”面积的交易成本,这样也就去除了“公摊”中可能存在的“猫腻”。新的计价方式会带来名义房价上升,但不会带来购房总价的上升,“猫腻”的移除大概率还会使得总价更加实惠。对于部分购房者而言,名义价格上涨可能会推动他们加快购房决策。这种心理上的价格幻觉或许能够在短期内激活需求,缓解因市场低迷导致的观望情绪。

对开发商而言,按实用面积计价确实削弱了其通过信息优势获得额外收益的空间,但在当前市场反复磨底的局面下,不失为一种断尾求生的合理策略,是一种顺势而为的“理性让步”。更实的单价有望撬动更活跃的市场,开发商也必然从中受益。此外,“公摊”改革还有望降低开发商群体中的逆向淘汰,纠正“谁偷摊越多,谁便获利越多”的扭曲激励。

对政府而言,新旧计价方式衔接当然会带来一些菜单成本,但更好地回应了民生关切,“公摊”改革助推市场回暖也有利于地方财政增收,这是当前阶段的主要矛盾所在。之前因“公摊”产生的各类纠纷,也有望随着面积更实而慢慢化解;更重要的是,在增量新房中,这类纠纷的根基将不复存在,相关的司法和行政成本将显著降低。

五、渐进式推进住房“公摊”改革的建议

“公摊”改革,本质是去除“公摊”中的“虚胖”和“猫腻”,让单价“更实”,提升购房获得感,用实实在在的改革撬动市场活跃度提升,而非原“公摊”面积不用付费,这是在渐进式推动“公摊”改革前需要强调的。“公摊”改革有望助推“好房子”建设,实实在在的单价,是好房子的应有之义。从更宏阔的视野看,“好房子”是房地产发展新模式的关键词和必然载体,其底层逻辑是通过基础性的制度变革推动房地产供给侧要素相对价格的变化,重构各参与主体的激励与行为,从增量入手实现住房产品渐进式迭代。从这个意义上讲,重塑开发商和购房者激励的“公摊”改革,是迈向新模式的一项必要的配套改革。

我们建议,以渐进式策略推进“公摊”改革,新房率先以实用面积计价,合理的过渡机制对二手房市场的价格转换至关重要。取消“公摊”后,基于实用面积分摊物业费用,助推社区公共服务更加高效、透明。

一是中央层面自上而下地推动“公摊”改革,避免全国房地产市场出现面积度量衡混乱。过去一年,不少城市先行一步,开始自下而上地探索“公摊”改革。深圳和长沙等地规定原先计入“公摊”的阳台、空中花园等面积不再计入,衡阳、肇庆等地开始实行按“套内面积”计价,但各地对“套内面积”的界定存在显著差异,有的将阳台纳入套内面积,有的未明确。住房面积的“度量衡”不一致,此地的1平方米和彼地的0.8平方米“一样大”,计价基础标准不一导致横向比较的交易成本显著增大,不利于全国统一房地产大市场的建设。“公摊”改革由中央自上而下推动要显著优于地方自下而上的探索,建议中央层面制定统一的政策框架,明确“套内面积”计价标准及相关细则。

二是新房新办法,二手房设置过渡期,同时标注不含“公摊”的单价和含有“公摊”的单价。对于新房市场,实行实用面积计价较为简单,可通过试点逐步推开。与二手房相比,单价更实的新房性价比将更加突出,助推居民卖旧换新,沿着住房阶梯持续升级,从而助推地方政府土地财政收入止跌回稳。二手房则需要设计合理的过渡机制,确保从含“公摊”的建筑面积到实用面积定价的平稳转换。为了防止二手房市场波动过大,政策设计应制定明确的换算标准,合理反映旧房的真实价值,避免旧房估值大幅缩水;并在一定时期内同时标注不含“公摊”的单价和含有“公摊”的单价,缓解市场交易的信息不对称。通过合理的过渡安排,可以最大限度减少市场不确定性,确保政策实施的顺利推进。

三是基于实用面积“由内而外”地分摊社区物业服务费用。物业服务的优化与完善将成为“公摊”改革成功与否的重要因素。此前的“公摊”制度下,购房者通过购买公共区域面积分摊了公共区域的建设和维护成本,取消“公摊”意味着公共区域和公共服务的成本分担机制需要重新设计,核心要件是基于实用面积“由内而外”地分摊费用,即根据套内实用面积确定外部物业管理费用,以确保更加公平和透明,让购房者明确知晓公共服务的价格构成,同时确保社区内部的公共设施和服务能够持续提供且质量不下降。与此同时,加强对物业市场的管理与监督,做好新旧计价方式下物业费用的衔接管理,避免公共服务供给落差导致居民不满,从而为“公摊”改革的平稳进行提供制度保障。

[作者龙婷玉系农业农村部农村经济研究中心助理研究员,王瑞民(通讯作者)系国务院发展研究中心市场经济研究所研究员,本文首发于《比较》第138辑,转载时有改动。本文仅代表作者个人学术观点,与所供职单位无关。]