对话王笛:我们在历史之中

本文为“拨开历史迷雾,探索未来——王笛新书《中国记事(1912—1928)》分享会”的文字整理稿。分享会的嘉宾有澳门大学讲席教授王笛、《新京报书评周刊》记者刘亚光、人民文学出版社副编审(本书责编)李磊、北京广播电视台主持人李雷。经授权刊发,文字经主讲人审订。

分享会现场

为什么许多西方媒体对中国感兴趣?

李雷:这些资料,全是您当时在美国任教的时候搜集到的?还是2015年写作之后才一点点继续搜集?

王笛:基本的资料,原来学术专著中的那部分资料是在美国搜集到的,但后来要补充很多细节,包括要看很多人的传记,包括赛珍珠的、鲍威尔的、司徒雷登的,这些传记都是后来逐步搜集、阅读。其实好多都有中文本,但是中文本也会有问题,比如一些外国公司的名字,翻译者是按照它的译音翻译,那我就需要去核对英文本。比如美国的旗昌洋行(Russell & Co.),在鲍威尔的回忆录翻译本中,被称为“罗素公司”之类的。如果不按照史学界一直翻译的那种或用19世纪、20世纪时西方公司的中文名字,别人会以为是另外一个公司,这些问题还是要回到英文原著去看到底是哪家公司。鲍威尔刚到上海住的酒店叫“礼查饭店”,在当时的上海非常有名气,是一个美国船长创办的。但是在鲍威尔的回忆录中,翻译成“理查饭店”。这类问题会经常遇到,所以翻译本也不能直接用,还要回到原著去看它的英文本,这样花的时间就非常长,因为这么多的细节都要去核对,都要确定它的理解是准确的。

甚至到现在为止,我也不敢说搜集齐了、理解正确、翻译正确等,毕竟涉及这么多人物、专有名词、事件、细节,但是我尽了最大努力。

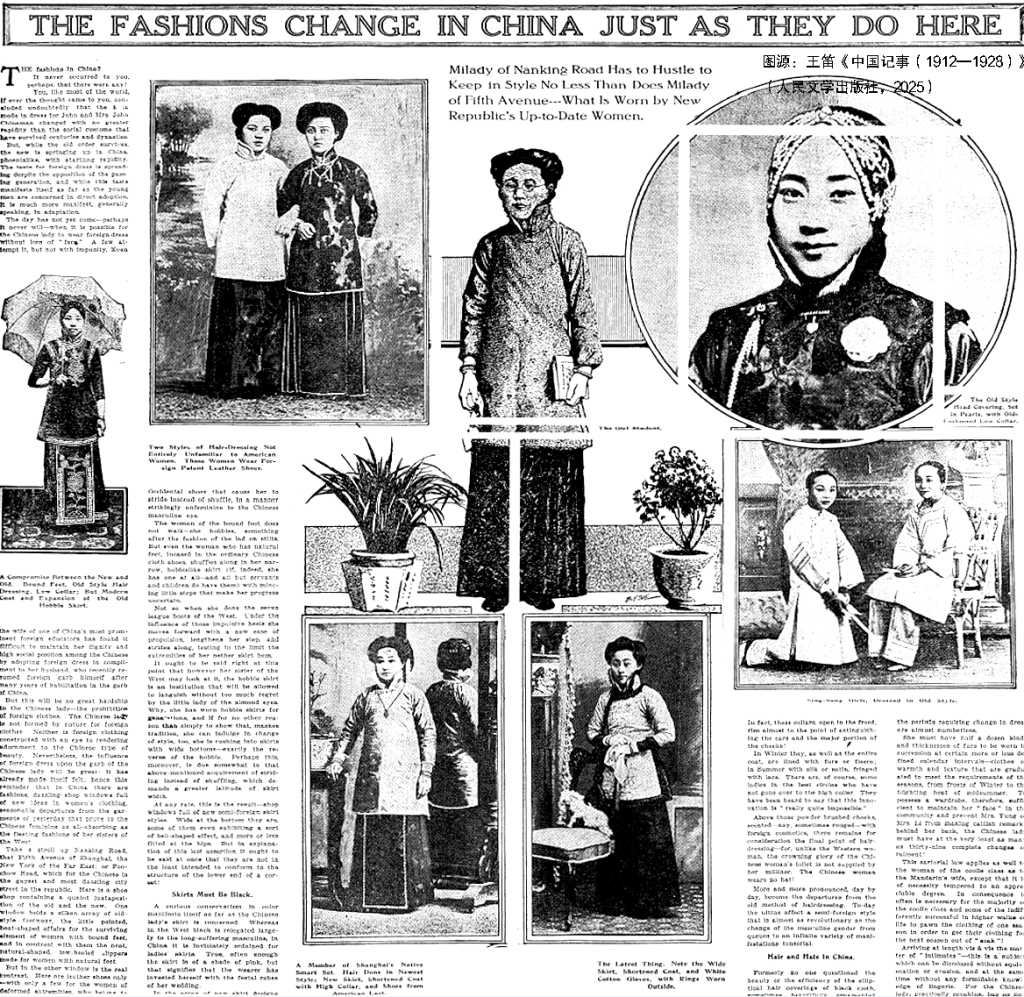

1913年8月3日的《纽约时报》:“中国像美国一样追求时髦”

李雷:当时中国那样一个经济条件、社会状况,西方国家为什么还要花如此大的精力和篇幅来报道在中国发生的这些事情?

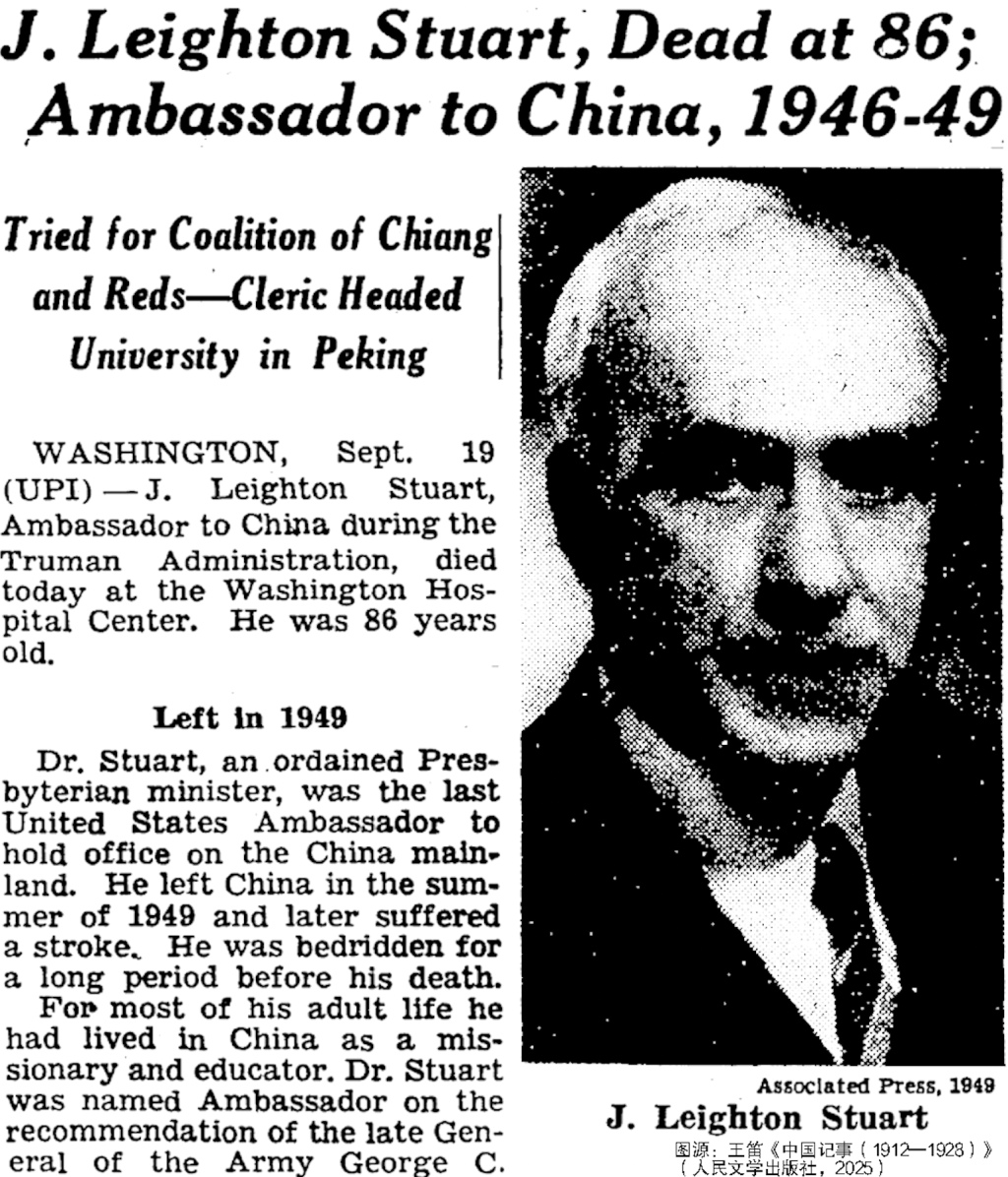

王笛:从1840年鸦片战争以后,西方的势力逐步进入到中国。到19世纪末,中国已经被西方列强划分了势力范围,比如这本书经常提到的德国在山东半岛、英国在长江流域、法国在云南等,所以西方已经把中国看作是一个扩大的市场,他们工业革命以后,工业品和原料倾销的市场,还有政治的影响。辛亥革命的发生,确实对西方是非常大的震动。过去描写中国,就是一个沉睡的巨人,但是辛亥革命和辛亥革命以后西方不断用“中国的觉醒”这个词。中国人开始觉醒,推翻帝制,要建立共和。辛亥革命以前,中国已经有不少西方人,做生意的,或外国记者等,甚至西方人也在中国办报,但辛亥革命以后来到中国的西方人越来越多,特别是看到中国的变化,他们就想了解中国。我在本书开篇写到的司徒雷登,辛亥革命爆发时他作为美联社的特约记者报道到底中国发生了什么。史迪威那时候在菲律宾,听说中国爆发革命,风尘仆仆地一个人跑到中国来,跑到上海、广州,甚至跑到其他比较偏远的还在发生武装冲突的地方,像梧州那些地方。

当时,他们就想了解到底中国发生了什么,他们留下来的这些记录是非常珍贵的。过去,我们了解辛亥革命大部分是根据中文的资料和以后发生的这些事情。所以,受到西方人关注是辛亥革命以后的一个趋势,特别是美国。按照我们的说法,美国是后起的帝国主义,当美国想进入中国时,列强在中国的势力范围基本被划分完毕,美国就提出门户开放政策。所以美国对中国的市场也特别地关注,他们派了很多人来报道中国的事情。1913年中华民国成立的时候,西方列强都不承认,但是1913年威尔逊总统上台以后,美国第一个在西方列强中间承认中华民国,说明美国人对当时的中国非常感兴趣,包括当时中国的好多知识分子说中国要变成美国那样的强国、美国那样的自由民主的国家。

所以那个时候,中国人对美国有好感和崇拜,到1919年时达到了顶峰。但是巴黎和会上,美国没有坚持它的诺言,向日本妥协了。美国在中国的影响力,从巅峰开始往下跌,一直到1920年代,中国走了一条不同的道路。中国原来想走美国的道路,但是在美国等西方列强的打击之下,考虑是不是还有其他的道路可走。我在《中国记事(1912—1928)》第二卷几乎快结尾的时候有一部分就讲“道路的选择”,就是这个意思。

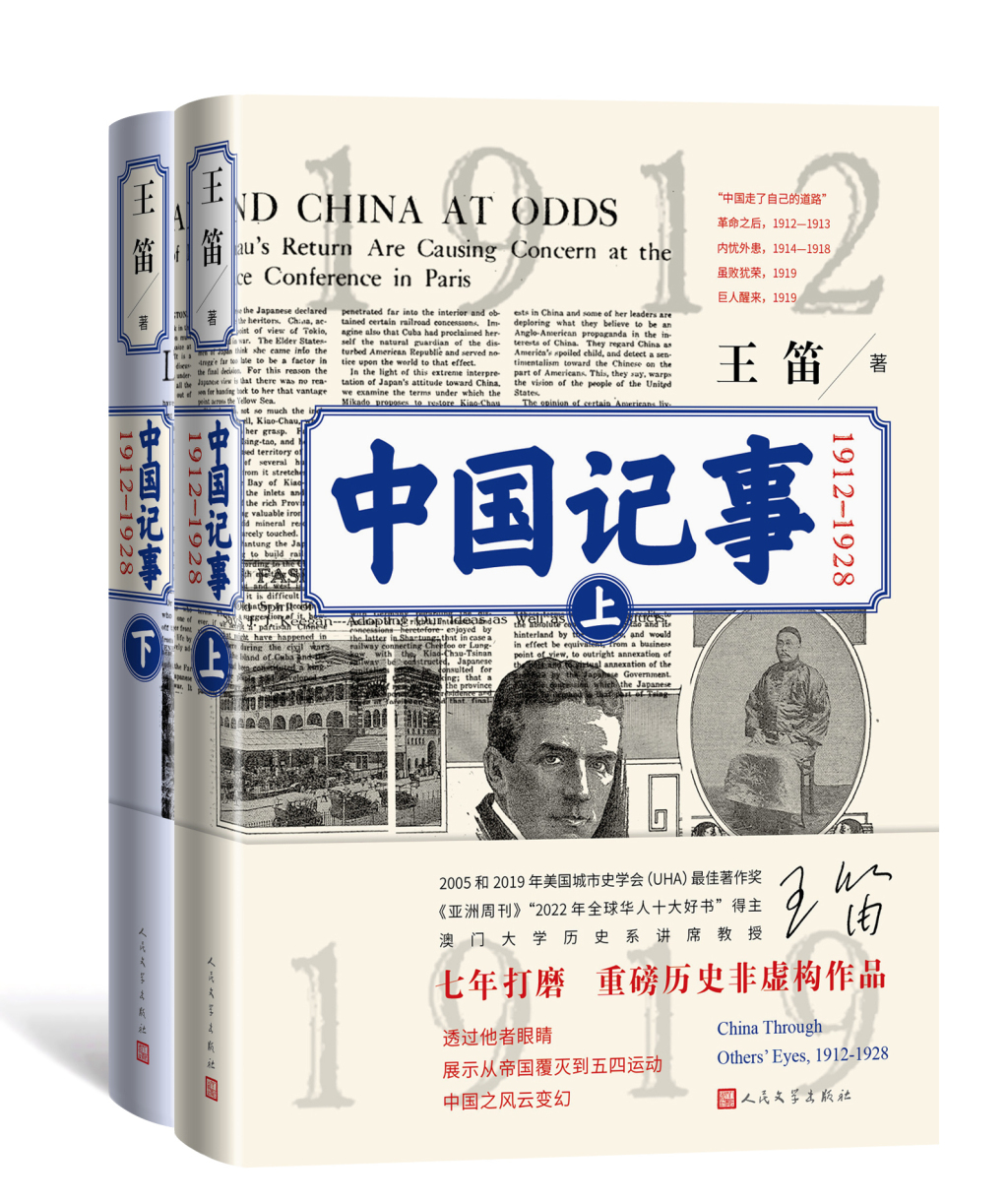

《中国记事(1912—1928)》王笛 著,人民文学出版社,2025年4月出版

怎样使用这些资料呢?

李雷:这些媒体的报道您引用得非常好,能让我们看到各种不同的声音。从不同的角度、不同的立场,他们各自做出的判断,对我们更好地理解那段历史有很大帮助。您选用这样一些媒体报道,是怎么考虑的?

王笛:当时的主流都是欢呼新生的共和国成立。中国在觉醒,他们都很积极地反映中国,好多记者、旅行者,包括传教士,包括司徒雷登这些人都看到中国的转折。当然也有一些比较消极的看法,比如我在书中专门写到的濮兰德,他长期在中国,是一个中国通,在海关任职了十几年,而且给清政府当过顾问。辛亥革命以后,他在哈佛大学短期任教,讲中国、东亚的事情。《纽约时报》采访过他,他说,中国现在不是真共和,是假共和,袁世凯不是共和主义者,中国不可能在短时期内变成一个共和制的国家,需要几代人才能完成这个转折。当时,对很多中国人来说,这是不能接受的,为什么把中国看得这么消极。历史过去了一百多年,现在我们不得不承认濮兰德眼光的锐利,他确实了解中国。当时已经成立民国了,还有临时约法,西方和中国人都在欢欣鼓舞,而他很冷静。他并不知道以后袁世凯称帝这些事情,张勋复辟也还没有发生,但是他能看到这一点。

《纽约时报》关于司徒雷登去世的报道

濮兰德的言论,可以和新文化运动时期鲁迅的那些小说进行对比。鲁迅通过文学的方式来看,认为中国在辛亥革命以后基本没有变,还是阿Q、祥林嫂这类人。鲁迅看这些人,觉得他们是浑浑噩噩的,而不是像当时西方人说的中国人真正觉醒了。

当时在美国的留学生包括胡适,对濮兰德的说法完全不赞成,而且非常反感。濮兰德到处演讲,也到康乃尔大学,胡适出席了,在他的日记中间记了濮兰德的这些言论。他还站起来向濮兰德提问,“为什么你对我们的共和国这么多批评,完全不了解中国正在发生变化。”但是濮兰德的回答也很深刻:“这个政府没有被中国人民认可,怎么会是真正的共和国?”说明,当时像胡适那样非常了解中国的人,都没有看到辛亥革命以后还有漫长的道路要走。他是对濮兰德对中国未来不看好的一种愤慨。其实,也可以理解胡适为什么愤慨,中国人推翻了帝制,建立了新的共和国,确实令人欢欣鼓舞,但是濮兰德这样给中国人泼冷水,中国的留学生就很难接受。

对我们理解中国历史有哪些帮助?

李雷:下面请刘亚光老师聊一聊,因为您也是记者,对一些新闻报道有天然的敏感性。您觉得《中国记事(1912—1928)》当中,西方媒体对中国当时历史事件的报道,从您作为新闻记者的角度来看,对于我们了解历史、认识那个时代、从不同的角度看中国,它的价值在哪里?

刘亚光:我自己的一个感觉是,就像王笛老师书里所写的,其实媒体所传递的信息并不一定是客观的。我们做媒体,知道是有报道框架的,包括王老师选的很多史料是评论,并不是实地报道。评论文章反映更多的有可能是评论者的意志,就好比我们现在流行的一些编辑部评论反映报刊本身的意图。

我自己认为,它反映的是有限的现实,报刊这一类史料反映的是有限的现实。但是我认为,恰恰这个有限的现实反映了更有价值的历史,就像在我们这个活动之前我跟王笛老师还在聊,最近几年在中国很火的一个微观史学家卡洛·金茨堡,他的很多微观史的作品旨在从有一些有瑕疵或者虚构的故事、传闻、历史的线索中挖掘真实的过程。所以有的时候,我们看这些报刊史料,它确实可能是偏见,有可能是评论者个人的意志,但是我们可以从这些偏见背后看到真实的历史情绪。

比如我印象比较深的是,《中国记事(1912—1928)》中所引用的斯坦福大学教授崔特所讲的国际社会应该怎么对待中国的问题。他认为,美国应该帮助中国免于其他列强的干扰,但同时他又认为中国在政治上要有一个自觉的态度。所以他是一个矛盾的观点,一方面希望中国能摆脱列强的干扰,希望它自主,但另外一方面又希望美国在里面分一杯羹。如果放在现在的报纸上,可能就会有很多读者批评他,会说他前后逻辑都不一致。但恰恰这种矛盾的观念,我们会从里面看到当时美国媒体或者美国在看待中国这件事上的真实立场是怎么样的,评论员的观点可能是含糊或者矛盾的,但他背后反映的情绪是真实的。当时中国的问题很复杂,美国在其中既想扮演不偏不倚的角色,又希望从中分一杯羹,这个心态本身是真实的。所以可以通过他的评论很好地反映出来。

这也就是,很多时候报刊这种史料,或者王老师选取报刊作为史料,它相对于档案、日记或者学术论文的独特价值。通过报刊,我们看到的是被他者化的中国。每个人看中国的时候,都有自己的意图,并不是透镜,可能是棱镜,每个人看到的角度不一样。

李雷:借着刘亚光老师的观点问一下王笛老师,在当时那样的历史背景下,我们以美国的各大媒体为例,他们对于中国新近发生的事实的报道,是不是一定带有背后利益集团的倾向?您在选取这些报道的时候,又是怎样尽量做到不同媒体的不同角度,尽量做到均衡。

王笛:在西方,媒体被称为第三势力。第三势力,是说他们在政府之外,在法律之外,就是我们现在研究历史经常用的“公共领域”,public sphere,public opinion,公众舆论。其实,在美国的新闻媒体,特别是我使用资料的那几家媒体,他们这个行业有一种理念就是独立,独立于政府之外,独立于其他的势力之外。大家看过电影《华盛顿邮报》,关于尼克松事件,就讲到了这个新闻理念。但是每个媒体,包括《纽约时报》《华盛顿邮报》《基督教科学箴言报》,后面都是有老板的,包括福克斯、NBC、CNN等电视,后面都有老板。美国这些媒体有自己的倾向。我在美国待了二十五年,根据我的观察,美国媒体是偏左的,一般是与利益集团对立的。

但媒体一定有自己的意识形态,这是肯定的。美国还有公共电视台,公共电视台没有广告。所以各个媒体站的地位不一样,它看新闻、看突发事件的角度不一样,甚至价值观也不一样。在《中国记事(1912—1928)》里面,我写到《纽约时报》驻中国的首席记者阿班,他在接手报道中国的时候,《纽约时报》的编辑部主任跟他说了一句话——“尽量去挖掘新闻的真实情况,只要是事实都可以刊登,美国的错误也不例外。”这句话我用作了第25章的题头语。他后来,也确实报道了真实的新闻。

阿班这个人很厉害,西安事变就是他最早挖到了这个新闻,第一个报道了这个重大事件。他从一点点蛛丝马迹,打电话找某人,某人不在,他在哪里?他在哪里开会?就是一点点追踪下去。他的业务能力很强,但是国民党有一段时间把他视为眼中钉、肉中刺,甚至他的新闻稿都发不出去,因为国民党要堵截他的电报,他的新闻稿怎么发?叫人带到菲律宾的美军军舰上去发。

我在这本书里面还提到鲍威尔。鲍威尔是在上海的英文报纸《密勒氏评论报》的主编,他把埃德加·斯诺派到延安去采访当时的共产革命。埃德加·斯诺采写了《红星照耀中国》,通过美国的媒体,揭示中国共产革命早期这些先驱者的事迹。

约翰·鲍威尔

今天我们再来看这样一批人,他们为中国的媒体人也做了很好的榜样。由于鲍威尔揭露日本的侵略,在珍珠港事件爆发以后,日本人马上把他抓进监狱,他受尽了折磨。日本人怕他死在监狱,把他放了。他得了坏血症,腿也截了,那时候被视为英雄人物。后来,《生活周刊》报道了他的事迹。他回到美国的时候,雪片似的信寄向他。因为他支持中国的抗战,国民党政府还给他付了一定的医疗费,中国新闻协会给他支付了医疗费。他回国以后,写了回忆录。东京审判的时候,他坐着轮椅去东京作证审判战犯。他刚从日本监狱里放出来时,经常输血。由此,他发现中国没有血库。后来他住在纽约的长老会医院,请求长老会医院提供一套设备给中国,所以中国才有第一套血库设备。但是非常可惜,这样一个人,基本上被我们忘记了。

从出版的角度聊聊这本书

李雷:问一下《中国记事(1912—1928)》这本书的责编李磊老师,从中国历史的写作当中,这样一个角度不多见。您刚开始读到王笛老师的这个稿子,从第一读者来讲,有什么样的印象和感触,跟大家说一说。

李磊:首先谢谢三位老师,我刚才也是听得特别投入。作为一个图书编辑的职业需要来说,吃透文本、拓宽思维,才能写好制作文案和营销文案。

第一次拿到这个稿子时,我特别喜欢。我首先关注的是,王笛老师对中国这段近代史的书写。当时中国有南方政府和北方政府,有军阀割据,这段历史非常复杂,但是王老师写得有条不紊。

大家刚才讨论的通过西方媒体等视角看中国近代史,我在编发这部书稿的前后,看了《踌躇的霸权》《顾维钧传》《陆征祥评传》《中美相遇》等相关讲述中国近代史的书,发现都没有从这个角度写。这个角度确实很新,也适合当下的读者阅读。王老师讲完一个故事,常有自己的评论。他引用西方媒体的报道、别人的观点之后,会有自己的分析。

这是王笛老师在人文社出版的第五本书。这本书是由王老师的九篇学术论文演化而来。作为编辑,我希望王老师在这本书里更多地呈现他的历史非虚构写作的特点。我编辑稿子时,看到王老师在有的段落更多地是在呈现史料,我就用笔标出来,建议王老师化开一下,写得更好读、好懂一些。

李雷:您觉得,这本书关注的特点,和王笛老师之前在人文社出版的几本书相比,有什么特别的地方?有什么不同的地方?您具体是怎么编辑这本书的,可以跟我们分享一些细节吗?

李磊:王笛老师之前在我们社出的书,写茶铺,写成都,写城市,但是这本书是写中国的,“中国记事”是更大地域的范围。时间上面,“1912—1928”也更凝聚,是17年。王老师之前的书,往往写的是五六十年的中国近代史,甚至更长的时间。为什么这个书名用记录的“记”?西方的记者、作家、学者等来到中国以后,他们看到的中国都记录下来了,就是记录、记叙的意思。

对一本书的传播来说,书名非常重要。有个说法是:书名取得好,就成功了一半。这上下两卷大部头的书,我们在决定书名时也是费了很多心思,前前后后取了近40个书名。当时取的书名,比如“风雨飘摇”“渐行渐远的朋友”“觉醒”“转折年代”等等。但最后,我和王笛老师商量还是用《中国记事(1912—1928)》这个书名。

作为历史学者,王笛老师的行文非常克制,这跟文学的渲染不同,虽然他的叙述中常有丰富的细节。

这本书里写了多位西方外交官、记者、作家、学者、旅行者在当时中国的感受,瑞恩施等七个重要的人以及他们主要途径的北京等中国四座城市,我做文案时都写在封底的内容简介里了。像杜威是教育家、思想家,王笛老师在书里引用了许多杜威关于教育的观点,发人深思。赛珍珠看到的中国女性、小孩,王老师讲述得很生动。王老师引用的赛珍珠的一句话,我给大家念一下,“中国妇女无论在什么地方都有着比男人更坚强的意志”。这句话,依然引发现在的中青年女性的共鸣。

这本书的女性视角

李雷:在《中国记事(1912—1928)》中,王笛老师不止用一章的篇幅讲那个时代的女性形象,和我想象的那个时代的中国女性不一样,也有很有充满活力的、朝气蓬勃的,不光是传统意义上的小脚女人的形象,也请王笛老师来说一说。

王笛:马克思主义历史学强调男女平等、妇女也顶半边天、妇女解放,但是我们进行历史写作时反而对妇女一点都不重视,更不要说我们在写动荡时代时。在这本书的开始,就描写了妇女,妇女甚至参与制造炸弹,参与革命运动,而且在革命运动以后要求相应的政治权利。她们去见袁世凯要求自己的权利,说她们知道怎样制造炸弹,也知道怎样投掷炸弹。到了1920年代,南方政府在孙中山的政权之下,一些妇女冲击当时的议会,要求他们的参政权、投票权等。当然我们也得承认,她们这部分人是很少的。

赛珍珠笔下的妇女,在镇江、安徽北部的新宿州。她描写了她的一个女仆。这个女仆有一个男朋友,还没有结婚,但是他后来爱上另外一个女人,就想跟她分手。这个女仆居然把这个小伙子关起来。这是过去不能想象的。那时候是男人的社会,实际上在一些地方,对一些妇女来说,她们也不仅仅只是被动的受害者,她们也主动追求爱情。

赛珍珠,摄于1932年。图源:王笛《中国记事(1912—1928)》

赛珍珠的眼睛是很锐利的,她一方面爱中国,另一方面也看到中国的很多黑暗面。她周围有很多中国朋友,有的来自中产阶级的妇女,她讲她看到的中国人民的贫困,但是那些妇女好像天外来客一样问“真有这种事情吗”。这样一些妇女养尊处优,根本看不到中国底层社会的挣扎。赛珍珠如果不去深入到下面,也就不可能写出像《大地》这样伟大的作品。

甚至她也描写一个女童,就是她邻居的小孩,非常天真可爱。但是这个女童出去读书以后,再回来,她感觉这个小孩变了,原来的裹脚已经放开了,头发也打扮成西洋样式,谈论西方感觉是很骄傲的。赛珍珠感到有点失落,因为她喜欢淳朴的小孩。但是,小孩出去以后接触很多新文化,中国也要进步。小孩从一个小地方走出去读书,肯定有新的生活方式、新的外表,包括头发、衣服、鞋。赛珍珠描写得很详细,很有细节,说她小脚放了以后穿一双西式皮鞋,但是皮鞋显然有点大,她就在里面垫了东西。这个小孩穿了长裙,还有意把这个皮鞋显露出来。这种观察非常细致,可以看出来,赛珍珠对这个女孩的变化有点不能适应。赛珍珠把她的感受记录下来,我能感觉到她的真实和真诚。