一枚纪念章背后:上海视协40年人才传承路

10月23日,上海文艺会堂内,56枚荣誉会员纪念章被郑重递到老艺术家手中。在上海电视艺术家协会成立40周年座谈会上,这一幕成为协会40年人才工作的生动注脚。从1985年成立时不足百名会员,到如今近1600人、涵盖老中青梯次的“艺术大家庭”,上海视协用四十年时间,书写了一段电视艺术人才接力的生动篇章。

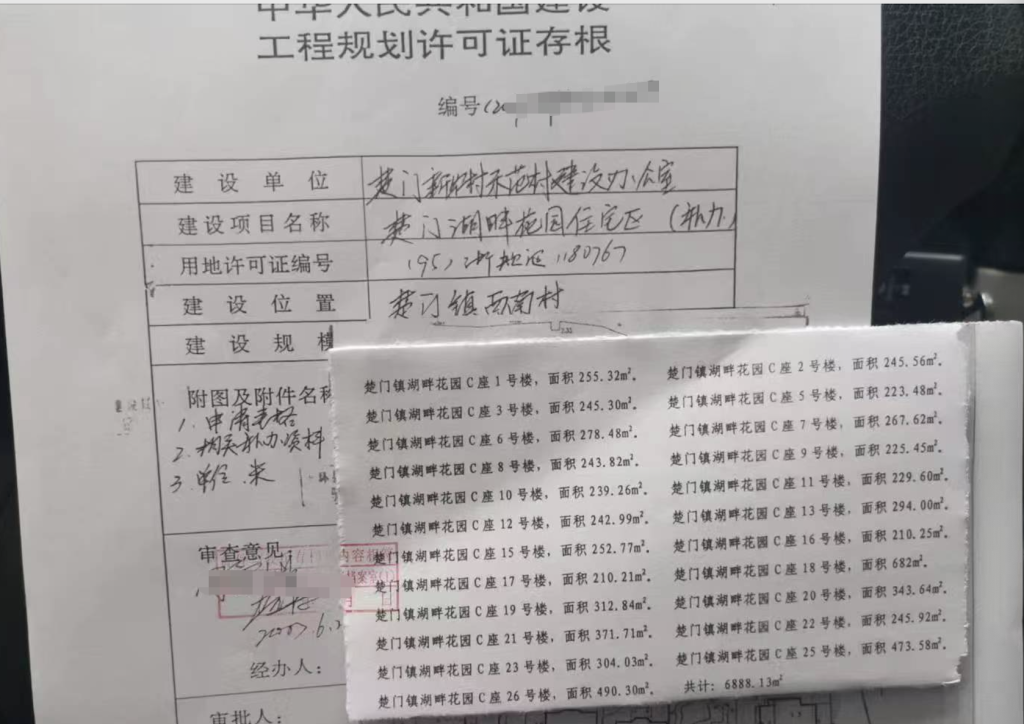

纪念章和荣誉证书

“我是1985年协会成立时的8号会员!”在当天的座谈会上,上海视协第四届副主席、一级导演张戈的一句话,瞬间将在场者的思绪拉回四十年前。

作为《济公》《上海的早晨》等经典剧集的导演,张戈的创作生涯,几乎与上海视协的人才传承之路同步。他回忆道,1985年刚拿到《济公》剧本时,因题材突破传统、充满奇幻色彩,自己一度犹豫不敢拍,“怕踩‘禁区’,连编剧都不敢署名”。正是时任上海视协相关领导的龚学平一句“济公可以拍,老百姓会喜欢”,彻底打消了他的顾虑。随后,协会不仅帮他协调拍摄资源,还在剧集杀青后第一时间组织观众看片会、评论家研讨会,“当时请来记者、普通观众,大家提的意见特别实在,比如‘济公的袈裟能不能更破一点’‘台词能不能更接地气’,这些建议帮我们把作品磨得更扎实”。《济公》播出后火遍全国,主题歌传遍上海滩,成为一代人的集体记忆。

上海视协第四届副主席、一级导演张戈

而《上海的早晨》的创作经历,更让张戈深刻体会到协会“扶上马、送一程”的传承温度。1989年该剧在上海开播后反响热烈,中央电视台原本计划11月播出,却因部分观众意见临时撤播——在当时,未上央视的剧集无法参与全国评奖,团队心血眼看要白费。

“我当时急得睡不着觉,是协会主动站出来,帮我们组织总工会、妇联、工商业者代表开座谈会,一条一条收集意见。”张戈说,协会不仅协调专家指导修改,还帮他联系北京的评审团队,甚至请来了上海老领导陈佩显等同志看片把关。1990年春节,修改后的《上海的早晨》终于登陆央视一套黄金档,还一举斩获飞天奖最佳男主角(严翔)、最佳女主角(李媛媛)等多项大奖。“视协不是简单的‘管理者’,而是我们创作者的良师益友,是把经验、资源传给后辈的桥梁。”张戈的话,得到了在场老艺术家的一致点头。

这份“前辈带后辈”的温暖,在中国视协副主席、上海视协副主席、一级编剧王丽萍身上,同样留下了深刻印记。1999年,王丽萍作为人才引进从外地来到上海,初到陌生城市,既没有熟人,也对上海的创作环境不熟悉。“那时候张戈老师主动给我打电话,说‘周末来家里吃饭,咱们聊聊剧本’。”王丽萍回忆,每个周末她都会坐地铁到莘庄站,总能看到张戈老师在出口等候,“到了家里,师母会做一桌子上海小菜,张老师就跟我聊电视剧创作的门道——比如怎么写上海人的生活细节,怎么让人物台词有‘海派味儿’,甚至会把他自己的创作笔记借给我看”。深夜回家时,她和先生搭着最后一班地铁,车厢里空荡荡的,但心里却满是暖意,“那种感觉,就像在陌生的城市里找到了‘艺术家人’,让我知道自己不是一个人在打拼”。

如今,王丽萍也成了传承者:从2014年起,她牵头组织“上海影视学术沙龙”,坚持每月一期,邀请老艺术家、青年编剧、导演交流创作心得,至今已举办百余场,不少青年创作者通过沙龙获得了剧本修改、资源对接的机会。“传承不是一句口号,是把前辈带给我的温暖,再传递给更年轻的人。”王丽萍说。

中国视协副主席、上海视协副主席、一级编剧王丽萍

如果说老艺术家的“口传心授”是传承的“软实力”,那么上海视协搭建的一系列品牌平台,则是人才成长的“硬支撑”。上海视协副主席、上海广播电视台副台长宋炯明说,协会搭建的平台,既能帮青年人才“镀金”,更能帮他们“长本事”——如今协会的“大学生主持新人赛”已从上海拓展到长三角地区,“明日主播训练营”每年能培养数十名青年主播,“短视频大赛”更是吸引了上万家影视公司、独立创作者参与,“这些平台就像‘人才孵化器’,让更多有才华的年轻人能崭露头角”。

在媒体融合的新时代,上海视协的人才传承,还多了“传统经验+新技术”的新维度。比如由30多位新闻主播联合创办的文学传播品牌《侧耳》,九年推送一千多期高品质音视频内容,点击量超600万,还出版了六本有声书。既传承了“服务人民”的初心,又用新技术拓展了传播边界。上海视协副主席、上海广播电视台融媒体中心首席播音员主持人印海蓉说,协会不仅会组织老主播给青年主播做“一对一”指导,还会定期举办“新媒体创作培训班”,邀请技术专家、平台运营者讲课,“让老经验接上新技术,才能让人才成长得更快”。

上海视协副主席、上海广播电视台融媒体中心首席播音员主持人印海蓉

作为会员单位代表,西嘻影业创始人兼首席执行官杨晓培,也感受到了协会对青年创作团队的扶持。去年,西嘻影业的作品《烟火人家》经协会推荐参评中国电视金鹰奖,首次参评就进入复评;今年,协会还邀请他们协办“与时代同行”学术沙龙的“年代剧创作”专场,让公司的青年编剧、导演有机会跟行业前辈面对面交流。

“我们公司有不少95后创作者,他们有想法、有活力,但缺乏行业资源和创作经验。”杨晓培说,协会不仅帮他们对接老艺术家做“创作顾问”,还会推荐他们参与“沪产剧创作扶持计划”,“接下来我们要拍《良辰美景》《沪上烟火》等沪产剧,协会已经帮我们联系了上海的老工商业者、老街坊做素材收集,这些都能帮青年团队更好地扎根上海、讲好上海故事”。

上海视协常务理事、爱奇艺副总裁王兆楠则表示,爱奇艺在创作《人生之路》《城中之城》等沪产剧时,也注重“老传统与新表达”的结合——比如《人生之路》改编自路遥的经典文学作品,创作团队既传承了“记录时代变迁、关注普通人命运”的现实主义传统,又用年轻化的镜头语言、人物塑造,让故事引发当代青年的共鸣,“这部剧的青年编剧,很多是通过协会的‘青年编剧扶持计划’成长起来的,他们既懂经典,又懂年轻人,这就是传承的力量”。

“老艺术家是上海电视艺术的‘活化石’,要充分发挥他们的表率作用,把创作经验与艺术品格传承下去;青年创作者是未来,要让他们有机会崭露头角,实现‘后继有人、青蓝相继’。”上海市委宣传部副部长潘敏在座谈会上的讲话,明确了上海视协人才工作的核心方向。中国视协分党组书记闫少非也提出希望:“要更加广泛地团结凝聚包括‘文艺两新’在内的广大电视和网络视听艺术工作者,特别是青年人才,加强职业道德建设,营造风清气正的创作生态,真正把协会建设成为覆盖面广、凝聚力强、温馨和谐的艺术家之家。”