莫干山影会:“直接摄影”应联结土地、时代与个体表达

【编者按】2025年9月20至22日,致敬中国摄影师——直接摄影莫干山影会在浙江湖州莫干山举行。入选影会的中国50位摄影师代表进行了闭门交流,这在今天的数字影像时代、AI影像潮流前,曾经的“直接摄影”再度受到强烈关注。在这一背景下,本次影会的举办或将是中国摄影界的一次重要文化事件。

2025年致敬中国摄影师“直接摄影莫干山影会”在莫干山举行,50位摄影师参加。 本文图片除署名外均由主办方提供

2025年致敬中国摄影师“直接摄影莫干山影会”在莫干山举行,50位摄影师参展的海报。 记者 许海峰 图

参展的摄影作品均安放在宾馆房间内,它们或上墙或平铺在床上,这是摄影师孙海霆在介绍其作品。记者 许海峰 图

参展的摄影作品均安放在宾馆房间内,它们或上墙或平铺在床上,这是摄影师万浩在介绍其作品。记者 许海峰 图

本次影会汇聚了从70多岁资深前辈到00后新生代在内的摄影师与艺术家,特别是以80后创作者为讨论核心,展开了一场跨越代际的深度对话。与会者分享了各自的成长背景、创作理念以及对时代与土地的深切感受,现场气氛坦诚热烈,展现出中国摄影生态的多样、包容与传承活力。

讨论从“生于八十年代”这一主题进入,涉及他们的上世纪八十年代成长记忆、鲜明的地域差异、深厚的客家文化以及挥之不去的家乡情结。多位发言者强调,个体视角和真实表达是艺术创作的生命线,并就如何平衡个人经验与时代记忆、传统与当代、地方与国际视野等关键议题进行了深入探讨。大家普遍认为,摄影已超越单纯的记录工具,更是表达自我、反思社会的重要媒介,强调创作应用真实情感深度联结土地与人群。

交流中,不同代际的摄影师分享了各自的创作历程。年轻一代展示了他们多样化的表达方式和对社会现象的敏锐关注;而老一辈艺术家则分享了多年的实践经验,谆谆告诫“真实”与“坚持”的珍贵。尽管平台变迁、题材各异,但与会者一致肯定了坚持本心与个性表达的重要性,并鼓励相互学习,不断突破艺术边界。

整场活动凸显了一个核心共识:摄影应作为一种明确的态度和多元的视角,积极介入社会生活当中。摄影并非简单的客观记录,而必须与当下中国的现实脉络紧密关联。这不仅是对每位在场摄影师的创作召唤,也再次印证了直接摄影在记录时代、激发思考方面的独特价值。本次交流为中国当下影像生态的转变与未来发展,注入了新的思考与活力。

“致敬中国摄影师”的活动得到相关部门领导的支持和关心。9月21日开幕式上,德清县委常委、县政府党组成员,莫干山国际旅游度假区党工委书记、管委会主任,莫干山镇党委书记张力以及中国摄影家协会副主席杨越峦发表了讲话。记者许海峰、德清县摄影家协会主席朱伟、著名摄影家杨延康、赵起超也先后从各自角度发言。

直接摄影艺术空间艺术总监于涛发表题为《致敬中国摄影师——重构中国摄影的精神家园》的讲话,他指出,本次“直接摄影”在浙江莫干山举行,对于当下的中国摄影具有非凡的意义。在全球化浪潮的裹挟与数字技术的狂飙突进中,中国摄影师正集体站在历史与现实的十字路口。摄影师手中的相机,“既是捕捉世界的工具,也是映照文化身份的镜子;镜中挥之不去的,是文化困惑与艺术语言表达的深层困境。”于涛认为,“判断一件作品是否为 ‘直接摄影’作品,有三个关键性维度:当代性、生命经验与拍摄方式。”

9月20日晚,影会主题“生于八十年代”,在活动发起人之一张宏伟的主持下,与会者中部分80后就此各抒己见。

9月19日晚,影会主题“生于八十年代”,由活动发起人之一的张宏伟主持。记者 许海峰 图

纯碱:我是1980年代初在牧区成长的人,成长环境中接受的信息,以及对资源匮乏的感受与其他城市的80后是不一样的,因此我对整个藏区的农耕文化非常着迷。藏区分为两部分,一部分是农耕,一部分是草原,还有是半农半牧,我尤其喜欢他们日常生活的状态。我现在在拍摄一些儿时画面,我觉得这些对我挺重要的。我的家庭民族成分复杂,信仰也不一样,所以我干脆就把这些日常拍下来。我认为表达不一定是影像,也可能是视频,但视频成本对我来说有些高,于是我开始写文字,写了约四五年。

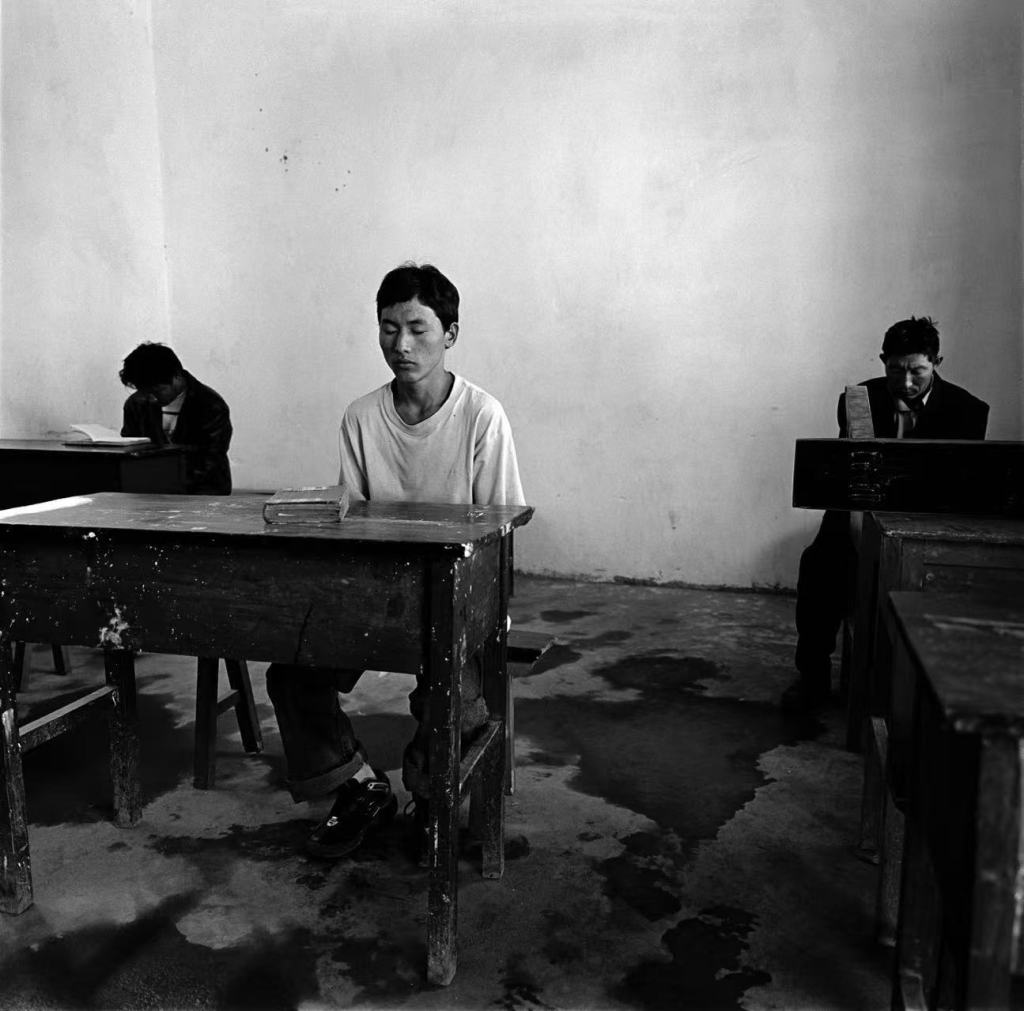

纯碱 《牙什尕-安多甘南》 2018

拉黑:我们今天讨论的内容是“生于80年代、直接摄影和当代”。我觉得这三个关键词非常有意思。我出生在江西,对我来说,我的1980年代可能和在座的出生于上海或者西安这样的大都市的80年代不一样,反而更像他们的1970年代。我想表达的意思是,我们如何用一种直接摄影的方式,或者更当代的方式来呈现我们所经历的1980年代,这是一个非常有价值的讨论问题。所谓的当代,我以前总觉得不要用直接摄影的方式去做,可能用行为、装置或者更多材料来表现,就会很当代。但是后来我有一天突然意识到,不知道这是否正确——影像本身、相机本身,它就是一种当代的语言,所以,直接摄影本身就具有当代性。

拉黑 Lahem《陈年喜》系列 2025

孙海霆:我的职业背景是建筑设计师。我从来不拍肖像,也没有拍过人,因为不太擅长,所以大多时候拍的是房子,或者某个特定的场景。对我而言,我关注的重点一直是人际关系。我觉得这个词更精确一些——关心人类如何使用环境,以及环境对人类的反馈。在这个过程中,建筑只是人们改变环境的一种方式。当我关心这些问题时,就形成了自己的工作方法和相应的表达方式。从我的观察来看,无论哪个行业,在做研究时都会发现,中国很缺少好的档案,或者具有档案性质的图片。所以我一直对这方面很感兴趣。很多基础性的档案资料、具有影像记录价值的档案,都很难找到。

孙海霆 《G311 2021-2024》系列

陈亮:这些年我比较关注国外的一些奖项和展览,以及 MoMA 的展览。我看见,这些作品很多都是直接摄影,当下中国出现的很多作品,它们的形式、表现,让我们感到好像远离了摄影,是摄影不太重要了吗?那么,我们是不是会变成一个孤岛呢?我们80后有一种对于故乡的情怀,但是我觉得在哪里创作并不是特别重要,当代与否也不是关键,重要的是怎么去表达。而且,我认为这种表达一定要与自己的情感和自身有关,才能扎实、稳固,更能引起共鸣,也更能感动自己和别人。我不太喜欢用“当代摄影”或“传统摄影”这样的标签。我的观点是,好的作品就是好作品。如果它是在当下拍摄,带有当下的思考,是否关心这个世界,以及你在艺术语言上的独特探索,那么它就是当代摄影。

陈亮《在水一方》系列 2014

董良:我分享我的展览《时间冲刷的平原》在创作中一个方法论的问题,可能并不一定对,只是我的一个实验探索。疫情之后的第一个春节期间,终于能回家了,回到了老家故乡的环境里。我在一座过街天桥上,突然感受到大城市和小城市在疫情之后截然不同的感觉,非常不一样,这一触动点,就成为开启新项目的推动力。在创作过程中,我需要找到一个线索,切入感触我的点和想表达的地域内容,使它们融合起来。比如常规的训练中,会去找一条河、一个地名等线索。我的专题中的“那条河”,已经没有源头这个概念了……于是,现实和传说,历史现实中存在一个非常荒谬的事物,我不知道没有源头的河流在水利学上该如何界定这种东西。但这并不是我要讲述的重点。当我依照这个线索去探索时,在最终的作品呈现中,已经没有这个核心存在了。整个的感受,让我产生了一种在想象与现实之间的荒谬落差。我的意思,在这个过程中,你会慢慢获得一些感觉,就是你可以不必依托一种“以物言物”“以物言情”的方式,这种感觉已经出现了。

董良 《时间冲刷的平原》系列2024

陈凯东: 刚才几位老师提到80后所承担的使命,突然觉得这种话题太沉重,不知道作为我们80后的这一代摄影师,到底是为什么而拍照。因为今年我家拆迁,突然间感受到我们家的那种失落。

陈凯东 《失落的家园》系列 2023

张宏伟:个体记忆对于时代非常重要,我们每一个摄影师或者艺术家,都是用自己的视角来记录。电影是工业,一个人是无法完成的,而摄影可以是一个人的战斗。比如我非常尊敬的摄影师杨元康老师,30多年来专注宗教题材,他一个人判断,通过个人的视角书写了这个国家对三种宗教的观看,或者说,这个国家的人对宗教的看法。我的导师是吕胜中,他是中央美术学院实验艺术学院的创始人之一,当时他不建议学院名字叫“当代”,他认为中国只有实验艺术。那什么是当代艺术呢?他说,当代艺术就是允许任何事情都能发生。你生活的当代就是当代,不是特定时间段的概念。我认可这样的观点,不去争论当代的定义,就是强调生活的当下,每一刻每一秒都是真实的。

毛鑫:我小时候经常去的地方已经发生了很大变化,所以我想着抓紧拍下来,记录下这些地方。这些照片是我在2018年前后拍的。我一直不愿意接受我的童年,而拍了这组作品后,我才开始与我的童年和解。通过摄影,我觉得它能帮助我解决许多问题。这是最重要的。现在,我一边靠拍照挣钱,一边做艺术创作和纪实摄影,核心目的就是解决我自己的很多问题。

毛鑫(Mox),《平川平川-05》 2018。

陈异能:曾经看到过“直接摄影”这个概念,是很久以前西方一部分摄影师为抵抗“画意摄影”而提出的,但在今天再次提到“直接摄影”,我最初并不太理解,我想,我们一直不就是用这种方式拍摄的吗,没有使用其他观念的各种方式。不过,在今天的大环境下再次提到“直接摄影”,我发现说的人越来越多。那天在手机上看到巩志明老师也提到“直接摄影”,为什么大家现在都接受了这个概念?可能是因为时代变化,让我们需要坚持摄影最本质、最本体的东西。我生活的西安,西安这些年的变化与整个中国的变化是一样的,所以我觉得拍西安,也就是在拍中国。

陈亦能 《我是一个演员--白雪公主》系列 2023

李芥:现在的我拍照片没有以前那种劲头了,我会思考该如何使用这些照片,怎么去表达,或者用什么形式来呈现,而不像以前那样义无反顾地去拍。这些照片拍下来是为了什么?

李芥 《草木葳蕤》系列 2025

上述生于上世纪八十年代的摄影师群体的发言,坦诚质朴,也激发了现场不同代际的摄影师的回应。前辈杨延康早年也经历生活的动荡,他理解并勉励年轻人:如果你觉得有困难,就不要搞摄影了,可以先卖红薯、卖菜,甚至卖房子,什么都可以干啊,为什么不行呢?生活中的无奈,这些都是为了磨炼你,让你去克服,然后再去做。生活是艺术,艺术也是生活。

李樯拍照始于1981年,他认为,摄影首先是本体语言的表达,摄影又有独特的一面。摄影一定要有内涵,也要有外延。它应该是减法,看似简单,但画面却让人一眼看不透。“我已经六十多岁了,今天依然有拍照的冲动,我为自己感到欣慰。”

90的摄影师秦思琪,她说,“作为一名女性摄影师,我很想用自己的视角去记录人体,从尊重和欣赏的角度去进行创作。我之前在国外读书,回来后,我的观察是现在很多年轻的艺术家,他们的表达更偏向自我,我希望我们在展现自我风格的同时,也能关注社会的各种问题,以及有趣的现象。”

本次影会最年轻的00后万浩坦言,“虽然我是00后的,说到上世纪八十年代,我觉得我没法代表00后,因为00后中拍得极好的作品和非常优秀的摄影师非常多,商业上做得也很出色。”

来自媒体观察人士许海峰介绍了职业和摄影的关系,他认为,职业的关系,使得自己常常会在摄影师和记者之间跳跃着来观看发生的事情。直接摄影是他的摄影的开始,也在日常工作中用摄影的方式介入社会生活当中。他强调,这种介入是一个态度,一个明确的姿态,一个多元的视角。摄影,也不是简单的客观记录,它应该与当下中国的现实情况有关联。这可能是在座每一位摄影师的一次机会,也是“直接摄影”的价值。

由与会者记名投票,本次致敬中国摄影师——直接摄影莫干山影会,最终评选出最佳摄影师和最佳摄影作品奖,分别被孙海霆,其作品“G311 2021-2024”,和周伟的作品《怒姆乃依NO.22》夺得。

最佳摄影师孙海霆 《G311 2021-2024》系列

最佳摄影作品奖 《怒姆乃依NO.22》,周伟