《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》——海外中国民俗档案的“中国语境”与“全球语境”

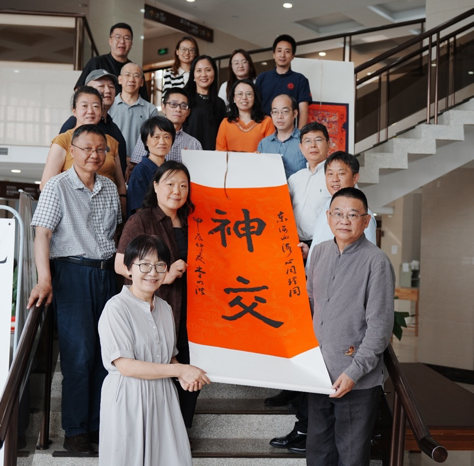

2025年6月27日,《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》(李明洁著,商务印书馆,2025年6月)新书发布会暨学术工作坊在华东师范大学普陀校区图书馆C203会议室举行。活动由华东师范大学海外中国学研究中心主办,以“东海西海,情同理同”为主旨,吸引了来自复旦大学、华东师范大学、东北大学、上海理工大学等多所高校的专家学者,以及资深民俗版画收藏家、策展人参与。与会者围绕李明洁教授的新作《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》,就海外中国民俗档案的“中国语境”与“全球语境”展开深入探讨,探索海外中国学研究的新材料和新路径。

会议伊始,工作坊主办方华东师范大学海外中国学研究中心副主任吴原元教授介绍了中心的概况。该中心成立于1996年,于2004年创办了《海外中国学评论》,并主编出版“海外中国学史研究丛书”,是国内具有显著跨学科优势的海外中国学研究重镇。

随后,李明洁教授向在场人员播放了“中国纸神专藏”的介绍短片。

主旨演讲环节,李天纲教授和田兆元教授先后发表见解。

李天纲教授指出,中国民间宗教研究与西方汉学关联密切,其研究可追溯至利玛窦来华时期,三教(儒、道、佛)及民间宗教的区分与西方耶稣会有关,后经中西方学者协商形成现在对“民间宗教”的看法。他认为中国人的宗教是祭祀性宗教,需从民间生活中的祭祀活动去理解,儒家具有宗教性,而宋明理学之后学界对仪式性活动重视不足,忽视了鬼神、祭祀及造像等民间宗教实践。实际上,中国人造像传统悠久,民间造像、绘画十分普遍。西方汉学家对中国民间宗教的研究从早期的批判性转向研究性的人类学视角,推动了传教士汉学向学院派汉学的转变,富平安收集的图像即与前辈研究相关。

田兆元教授认为该书有三方面创新。其一,强调“纸神”概念。首次将木版年画中的一个重要类型以概念做出区分,无论在民间信仰还是民俗学、民间美术研究中都是一个创新性的概念,这将影响学界对年画的认知和定位。其二,为我们提供了文化传播以图像传播这一途径的历史与现实案例。富平安女士将中国纸神带到美国这一史实,展现了图像作为文化传播的历史价值,提供了中国文化向外交流的“图像模式”。其三,在海外民俗文献研究方面,突破传统文物研究框架。本书通过梳理富平安女士的收藏、研究及文物重新发现、回流的过程,开创了以“生命史”为视角的海外中国文物研究的新范例。

依据新书章节的分布安排,本次研讨会分为三个圆桌论坛。

第一个圆桌论坛以“海外中国民俗文物与人类文化遗产”为主题,三位与会专家从理论到实践,围绕图书馆归档、民俗版画教育与民间美术收藏三个方面展开交流。

复旦大学图书馆龙向洋研究馆员从图书馆学视角,肯定了《神交》对海外中国民俗文献的整理价值。他认为该书的价值超出了图书馆对传统文献的归类,具有显著的创新性。此外,他还介绍了海外图书馆资料的相关资料情况,包括哥伦比亚大学东亚图书馆、哈佛燕京图书馆等处的民国时期资料的分类与国内公开资料的对比,强调海外民俗文物和文献是研究的蓝海,《神交》是可借鉴的示例。

东北大学艺术遗产保护研究中心主任吕焰结合自身非物质文化遗产保护的实践,分享了自1996年接触民间艺术以来,在年画收藏、展览策划、技艺培训及田野考察等方面的经历,肯定了这类民俗版画的普及性和普适性。

上海城建职业学院李文墨分享了他二十多年的年画收藏与研究。他认为民俗版画具有历史文化载体和尚未挖掘的文化空间两种蓝海属性。此外,他还介绍了海外年画流布情况:俄罗斯收藏总数居首,日本专题收藏最多,欧美则呈现多样化特征。

第二个圆桌论坛聚焦“海外的中国民间文物与中国的文化想象”,探讨中国纸神所描绘的精神与心灵世界图景。

华东师范大学人类学研究所陈赟老师从“联通”视角分析海外中国图像的宗教色彩。她指出,纸作为传播媒介,通过文字、线条和图像演变为符纸、神仙纸等通神载体,其承载的纸马文化兼具丰富性与综合性,体现“通”的特点;而随着文字符号系统与绘画体系的碰撞,使得知识分子过于强调文字神圣性,而对松散型的图像造成了可能的排斥。

朱宇晶分享了两篇海外汉学对中国斋戒文化的研究。高万桑(Vincent Goossasert)认为中国的斋戒文化虽在民国时期受到冲击,但仍保持本土的历史延续性。舒曼(Matthias Schumann)则通过净土宗佛教徒吕碧城在欧洲的宗教实践,揭示文化精英与民间信仰的差异。两者的对比为本土民俗研究提供了他者视角,呈现了海外汉学对于本土研究的启发作用。

上海理工大学马克思主义学院的苏晓涵老师介绍了对西德尼·甘博拍摄照片的研究。他以北京妙峰山庙会影像研究为例,指出甘博的照片具有视觉表达和冲击力。此外,他认为甘博经常围绕一个主题反复拍摄,体现出照片在时间和空间上彼此衔接、叠加的特点。他进一步提出,海外留存着大量的近现代中国图像,是否可以适当引入并考虑将其真正地融入历史学研究之中。

第三个圆桌论坛围绕“中国民间文化的海外传播与文明互鉴”展开研讨。

华东师大民俗学研究所王均霞副教授从女性视角剖析民间文化交流。她指出,富平安不同于一般藏家,她(富平安)一次性买下了店里的全部纸神,藏有当时、当地百姓的日常生活用品,全景式记录了当时的民间信仰状态。此外,她认为,富平安作为汉学家家属,其本人和研究常被视为附属品,这种历史性的事实值得批判性地予以分析。

华东师大马克思主义学院的宋宏副教授结合最近阅读的传教士相关书籍分享了自己的感想。他认为《神交》兼具两大价值:一是关注传教士“眼光向下”传播中国民间信仰的过程,二是挖掘富平安的个人心灵史,让学界得以理解传教士在跨文化交流中的双重角色,推进了对传教士群体的认知。

华东师大中文系魏泉教授指出富平安以“家属”身份开展的交游,其区别于男性的非正统性恰是其独特优势,可在此基础上拓展更广泛的研究。此外,她认为在AI时代,图像研究的重要性日益凸显,应与文本研究并重。

华东师大海外中国学研究中心副主任吴原元教授认为,《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》兼具情感深度与思想锐度,尤其第三部分富平安的个体生命史触动人心。基于此,他提出了自己的好奇之处,即富平安作为基督徒、传教士为何对中国民间信仰有强烈的情结。他认为可能受富路特影响,并思考其是否具有“中国主体性”。此外,通过分析富路特在北平的交游,他认为汉学家对北平生活饱含怀念,而民国史家对传教士关注有限,富路特著述对中国学者著作的引用情况,更反映出中国学术的话语权问题。他提出,研究需要跳出文本,借助图像等多种途径探索背后的情感历史以深化对海外汉学的理解。

最后魏明扬副馆长代表华东师大图书馆接受作者赠书并做总结陈词。他认为本次工作坊研讨饱满,态度诚挚,非常具有启发性。“神交”二字意蕴丰富,既包含与西方文化、中国文化的对话,也体现了中外学术和民间文化之间的神交。

此次研讨会亮点频现,现场展示了与纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”同款的民俗版画真迹,让与会者直观感受民俗文物的魅力。此外,本次研讨并未局限于《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》一书,而是以此为切入点,深入探讨了海外中国民俗文物的价值、收藏者的研究历程以及文物回流等议题,为学界提供了多元的研究视角与方法。

“东海西海,心同理通”。文明对话,道阻且长,共勉之。