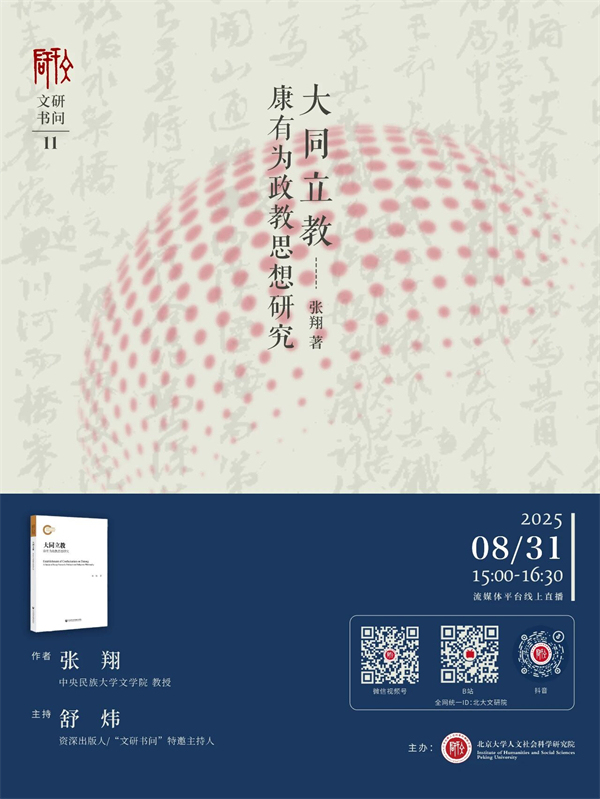

双面史家:康托洛维茨的乱世人生与思想蜕变

恩斯特·康托洛维茨(Ernst Kantorowicz)是20世纪最重要,也最具传奇色彩的历史学家之一。很多鸿儒身处常青藤环绕的象牙塔里,一生安于书斋,我们往往只能通过其作品了解他们。而康托洛维茨的人生本身就是一部跌宕起伏、精彩纷呈的大戏。

恩斯特·H·康托洛维茨(Ernst Hartwing Kantorowicz,1895-1963),德裔美籍犹太人, 20世纪最有影响力的中世纪史学家之一,专研中古时代的政治、思想史。

试问有几位知识分子能拥有如此丰富的人生经历:作为精忠报国的德国犹太人主动报名投入第一次世界大战的刀山血海,参加人称“绞肉机”的凡尔登战役,作为援助奥斯曼帝国的德国军人在土耳其作战(并且勾引了德军驻土耳其总司令的情妇),战后作为极右翼准军事组织的成员在柏林和慕尼黑参与了对共产主义运动的血腥镇压,加入神秘主义诗人斯特凡·格奥尔格(Stefan George,1868—1933,令无数人倾倒甚至着魔的“大师”)的圈子(这个圈子里还有弗里德里希·贡多尔夫这样的大学者和刺杀希特勒的英雄施陶芬贝格伯爵),年纪轻轻就写了一部轰动全国和历史学界的大书,与20到30年代欧洲的一大批天才学者谈笑风生,作为双性恋者在两个情场上都春风得意,躲过纳粹迫害犹太人的“水晶之夜”,差不多在最后关头逃往美国,坚决抵制麦卡锡主义对言论自由与思想自由的压迫(并因此被加州大学伯克利分校开除),为受迫害的美国左翼分子奔走疾呼……

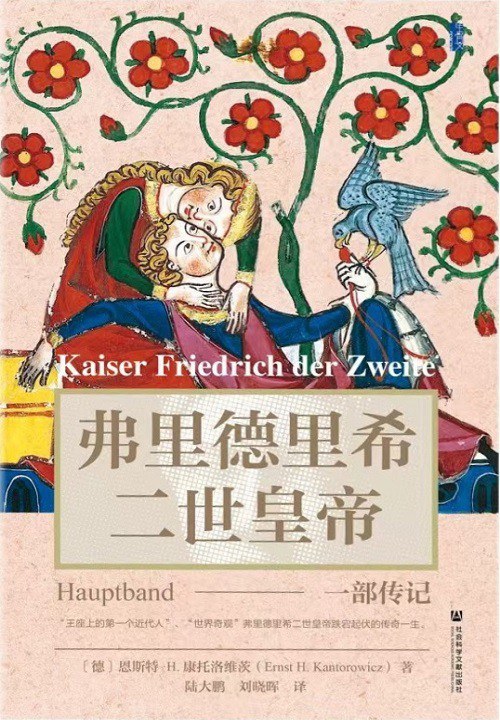

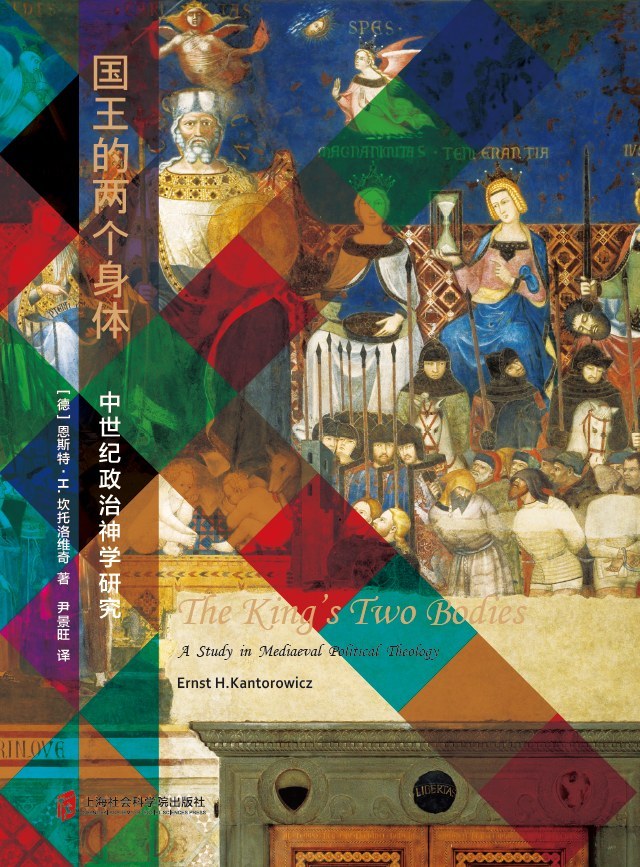

康托洛维茨人生和思想的两大转变特别值得深思:一是政治上的转变,从德国的极右翼民族主义者(咄咄逼人的爱国者、拿起武器镇压左派、仇法、崇拜威权主义……),逐渐变成了拒绝宣誓反共的民主主义者;二是学术上的转变,从《弗里德里希二世皇帝传》(Kaiser Friedrich der Zweite)这样文采飞扬、深受公众喜爱但在学术圈争议颇多的伟人传记的作者,演化成《国王的两个身体》(The King's Two Bodies)这样具有里程碑意义但晦涩难懂的学术经典的作者。

《弗里德里希二世皇帝:一部传记》, [德] 恩斯特·H.康托洛维茨, 陆大鹏、刘晓辉译,社会科学文献出版社,2025年7月,874页,188.00元

《国王的两个身体——中世纪政治神学研究》,尹景旺译,上海社会科学院出版社,2020年1月出版,936页,188元

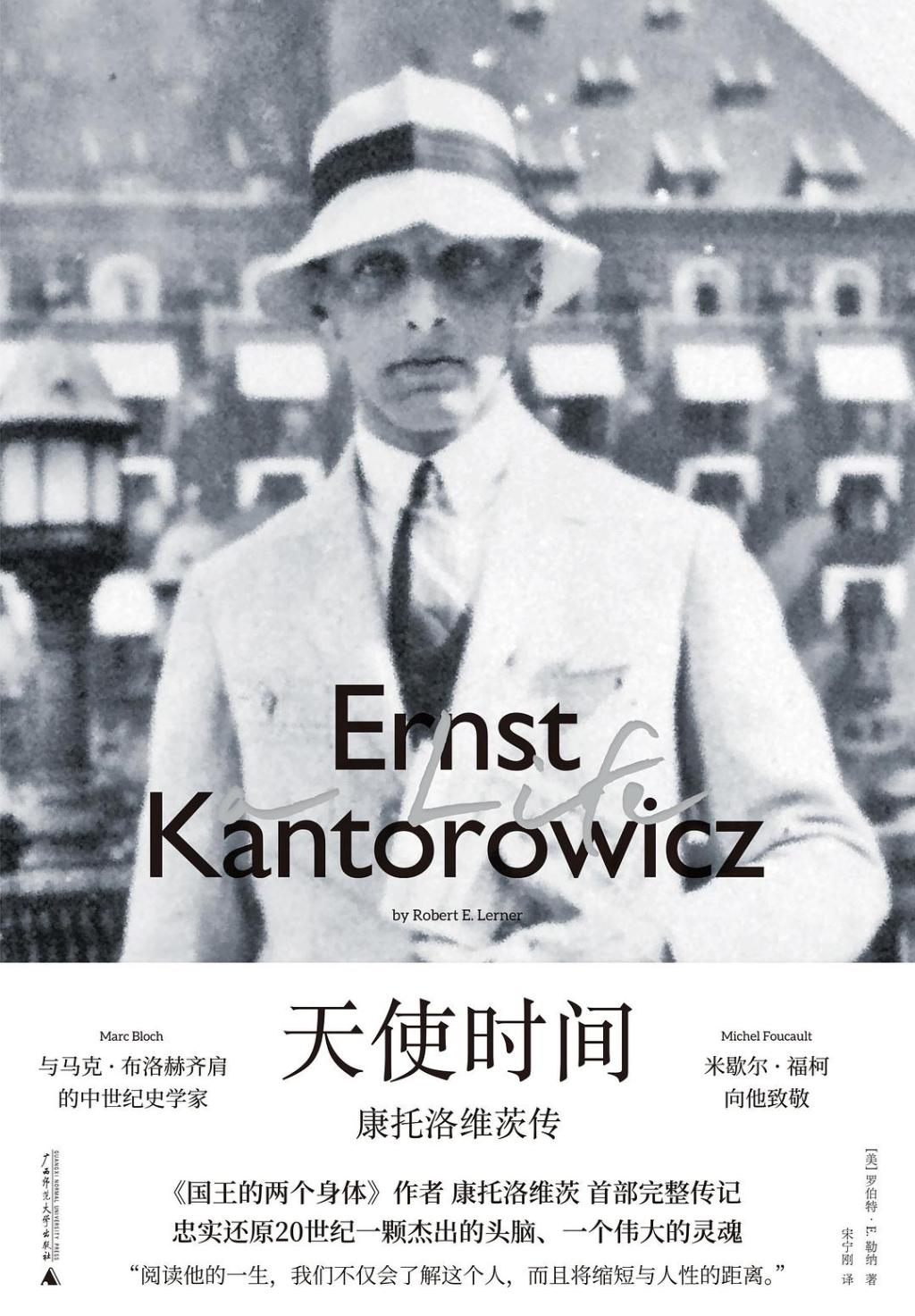

康托洛维茨是一个复杂的、有趣的人。我强烈推荐大家读读罗伯特·E.勒纳的传记《天使时间:康托洛维茨传》。即使大家对康托洛维茨这个人不感兴趣,也可以在这本传记里一瞥魏玛共和国时期德国的知识界,看看那些才华横溢、妙趣横生、个性鲜明的天才们如何在一个既糟糕又极富创造力的时代中生活和创作。当然,有兴趣的话还可以在这本传记里看看德、美、英三国在20世纪上半叶的学术圈八卦。勒纳和康托洛维茨一样,是有地位的中世纪历史学家和普林斯顿高等研究院的研究员。他采访了康托洛维茨的很多亲友和学生,写出了这部有分量、有深度的传记。本文中的介绍和分析,就大多基于勒纳的著作。

《天使时间:康托洛维茨传》,罗伯特·E.勒纳,宋宁刚译,广西师范大学出版社2020年出版,520页,99.00元

康托洛维茨最重要的学术专著《国王的两个身体》已经有两个中译本,在这里无需赘述,对中世纪政治神学感兴趣的朋友可以自行研读。在此处我们要详细谈谈康托洛维茨的成名之作——极富争议的《弗里德里希二世皇帝传》。这本书正如同作者本人一样,复杂且有趣。

康托洛维茨在海德堡大学获得博士学位的论文,主题是穆斯林世界的手工业联合会(他的观点是,穆斯林世界没有行会,行会是西方特有的东西)。中世纪欧洲史并不是他的科班专业,那么他为什么要写一本中世纪神圣罗马皇帝弗里德里希二世的传记呢?在很大程度上是因为受到大诗人斯特凡·格奥尔格的影响。

所以我们得先谈谈格奥尔格是一个什么样的人。

在有些人看来,格奥尔格是20世纪上半叶仅次于里尔克的德语诗人,并且大家普遍同意格奥尔格是当时德国文化的领军人物。魏玛时期德国的一大批知识分子对格奥尔格顶礼膜拜,视他为“先知”“救世主”和“超人”。他也刻意营造超凡脱俗的神秘气氛以及“领袖”或“大师”光环,他身边的年轻崇拜者被称为“格奥尔格圈子”。一位诗人享有如此之高的地位,在今天,尤其在今天的中国,恐怕是令人难以想象的。

格奥尔格的诗歌和他的圈子具有明显的精英主义、民族主义、保守主义、英雄崇拜和反民主气质。格奥尔格虽然避免直接探讨当下的政治,后来还拒绝了纳粹政府让他担任普鲁士艺术科学院诗歌艺术系名誉主席的邀请,但他的很多诗歌,尤其是后期诗歌,显然具有右翼色彩,比如他痛斥魏玛时期德国的“沉睡”,呼吁精英们为德国的“觉醒”铺路,并提到“诸英雄”的“领袖”。他说,现代世界就像一排零,随便加多少个零,但除非一个“一”出现在它们面前,否则没有任何价值。格奥尔格的另一位如痴似狂的门徒、卓越的文学学者弗里德里希·贡多尔夫(Friedrich Gundolf,1880—1931)则在1910年写文章,呼吁人们顺从于一位不可被视为凡人的“元首”。

今天我们读到这样的文字,难免会感到尴尬和警觉。我们很难说格奥尔格圈子是纳粹分子,但他们对“英雄”“元首”“大师”的精英主义的顶礼膜拜,很难不让人联想到希特勒。而格奥尔格圈子动辄谈起“秘密的德意志”(das Geheime Deutschland)时挥之不去的阴森森的神秘莫测的气息,如果放到同时期的阳光而务实的英美,更是显得神神叨叨,恐怕会激起学界一阵冷嘲热讽。

“秘密的德意志”这个说法出自格奥尔格的一首诗的标题,也是格奥尔格圈子挂在嘴边的口号,很多人甚至认为“秘密的德意志”就是格奥尔格圈子的同义词。格奥尔格有一次说,他宁愿成为“秘密的德意志的皇帝而非公开的德意志的总统”。在《弗里德里希二世皇帝传》的序言中,康托洛维茨提到1924年“秘密的德意志”的这些人为皇帝的石棺献过花圈,上面就写着“秘密的德意志”字样。

康托洛维茨在1933年11月14日发表的抨击纳粹的演讲中阐发了他对“秘密的德意志”的理解:“任何人有眼睛看,有耳朵听,都知道……直到现在,有另外一个德国,其生命超乎公开的可见的帝国。”秘密的德意志并非阴谋社团,也不是脑海的虚构,而是一直在人们身边,“它是像奥林匹斯山一样的神圣帝国,像中世纪的圣徒和天使国一样的精神帝国,像但丁的人类社会(humana civilitas)一样的人的帝国”;它是“现在和未来的英雄的世界,是永恒的德意志”。“它从未发生过,从未出现过,但[它]永存不朽地存在过。”秘密的德意志是继“神圣希腊”、基督教的“上帝之城”和但丁预示的文艺复兴时期世俗化的人文文化之后,第四个末世论的、最终在精神上位列最高的社会。秘密德意志的成员的特征,产生于对希腊诸神的“尊崇与爱”。因此,一个人是不是这个社会的“英雄、诗人和智者”,依据并非具体的事功,而是“高贵、美与伟大”。有一天,秘密的德意志可能与现实的德国等同,但在那之前,人们要保持警惕。

格奥尔格圈子及其“秘密的德意志”理念,对今天的我们来说,肯定是非常陌生了,其右翼色彩也早就成为批判的对象。后来康托洛维茨也渐渐与格奥尔格圈子拉开了距离,但青葱年代的康托洛维茨确实曾对格奥尔格五体投地,而格奥尔格对《弗里德里希二世皇帝传》这本书的诞生也有着毋庸置疑的影响。

这是一本深深地打着“大师”格奥尔格的烙印的书。“大师”崇拜英雄,并且鼓励他的门徒们撰写英雄的传记。贡多尔夫写了《歌德》和《恺撒》,恩斯特·贝尔特拉姆(Ernst Bertram,1884—1957)写了《尼采》,贝特霍尔德·瓦伦丁(Berthold Vallentin,1877—1933)写了《拿破仑》。这几位传主都是普遍受到崇拜的“英雄”。弗里德里希二世这个选题大概也是格奥尔格推荐的。他认为弗里德里希二世是“中世纪德意志皇帝中最重要的”。在这本书的出版过程中,格奥尔格也费了很大力气去帮助康托洛维茨,帮他联络出版社,甚至帮他改稿和润色文字。

1927年3月出版《弗里德里希二世皇帝传》的时候,康托洛维茨还相当年轻,而且在中世纪史学界默默无闻。这本书让他一夜成名。首版在一年之内售罄,到1936年已经出版了第四版,售出12000册。要知道,这正是1929—1933年大萧条的时期。在千百万人失业、大批德国人流离失所并且吃不上饭的时候,买书是非常奢侈的事情,因此这本书的巨大销量也就格外令人惊讶。

销售成绩说明这部传记深得大众的喜爱。它也收获了一些来自学术界的好评。历史学家弗朗茨·坎珀斯(Franz Kampers,1868—1929,布雷斯劳大学中世纪史教授)的评价就相当热情:“一个至今名不见经传的历史学家,竟然敢于承担中世纪领域最棘手的传记难题……这本书的整体结构有着绝妙的连贯性,每个细节都令人着迷。那些看似无关紧要的事情被细致周到地采撷,并和谐地纳入整体。其观念之富赡、艺术之美感,任何摘要都传达不了。”

《弗里德里希二世皇帝传》的最引人注目之处,就是高度文学性的语言,甚至因为其文学品质而被法国的文学杂志摘录。康托洛维茨大量使用夸张的修辞、头韵、古语来达成戏剧性的效果。他还大量运用文学典故,尤其是但丁的《神曲》和中世纪德意志诗人沃尔夫拉姆·冯·埃申巴赫(Wolfram von Eschenbach)的作品,以及古典拉丁文学和希腊罗马神话。应当很少有人会否认,《弗里德里希二世皇帝传》是一部优美的文学作品。所以这让身为译者的我诚惶诚恐,只敢说尽力而为。

但不是说仅仅靠出神入化的文笔和极高的文学素养,就能让这本书既畅销又得到专业学者的好评。我们不可忽视的一点是,这部书在魏玛德国大受欢迎的一个重要原因是,它非常符合“时代精神”:它迎合了因为一战战败、割地赔款而倍感委屈和愤怒的德国民族主义者对威权主义和非自由主义的认同,甚至颂扬。康托洛维茨在书中引用了《伊利亚特》中唯一一句对君主制的表述:“应当让一个人称君王,当国王。”《弗里德里希二世皇帝传》的第五章“西西里的专制君主”可以算作一部专著,在全书中占了相当大的篇幅。作者在其中解释了为什么可以说弗里德里希二世“创立了西方第一个绝对君主制国家”,赞扬了这位中世纪皇帝对异端和异教徒的镇压,并否认弗里德里希二世对穆斯林和犹太人的宽容是因为思想开明,认为实际的原因是政治上的务实考量。这种见解颇有可取之处,但作者笔端洋溢的对“宽容”的轻蔑、对“东方式”专制的赞赏,是显而易见的。

书中歌颂贵族文化,赞扬“忠诚”,说“忠诚”是只有德意志人才可能有的品质(这话在今天听起来十分滑稽和丑陋);并为皇帝的一些极端残酷的行为辩护,理由是“用恐怖来统治不是狂热,而是可怕的必然”。换句话说,只要是符合所谓“国家利益”的“必然”之事,再可怕也是对的。我读到这里的时候不禁毛骨悚然,想起了阿道夫·艾希曼的丑陋言论:“个人的‘内在道德’ 固然好之又好,但起决定作用的因素仍然只是国家领导人的意志。原因不仅在于他有权强迫人们服从,更因为只有他代表人民行事。所以个人不可以让自己的内在道德与所接受的命令产生冲突,而应该看清这些命令是为了民族的大义,并且信念坚定地执行命令。”

所以,自然而然地,《弗里德里希二世皇帝传》及其作者后来经常受到的一种批评,就是有纳粹思想。美国的中世纪史学家诺曼·坎托尔(Norman Cantor,1929—2004)甚至指责康托洛维茨除了犹太人的身份之外,方方面面都是纳粹。

今天史学界的公论是,康托洛维茨当然不是纳粹,他在纳粹上台以前和执政之后都对其作了严厉的谴责。公允地说,崇拜威权主义和崇拜“英雄”等思想,虽然与纳粹思想有重叠,但绝不是纳粹独有的,而是与魏玛时期保守派知识分子的普遍思潮有关系。康托洛维茨就是源自那个世界的人,他在那样的环境里有那样的思想,并不奇怪,况且有这些思想的人未必就会自动成为纳粹。比如康托洛维茨在格奥尔格圈子里的朋友施陶芬贝格伯爵,显然也是一个有威权主义思想的、反民主的保守派。这位伯爵“鄙视人人平等的谎言,接受天然的等级制”。但他后来成为刺杀希特勒的义士和德国的民族英雄。在施陶芬贝格眼中,反抗希特勒是“贵族的义务”,他的目标也包括在战后德国的新社会结构里为贵族获取显要的位置。这些历史局限不能减损他奋起反抗暴政的英勇义举。

康托洛维茨一度是仇恨法国的极端民族主义者,在1922年说“法国人会引起我生理上十足的恶心,因为他们的肮脏,以及那一张张揭示他们所携带的污染的面孔”。但他后来到了法国,与法国人有了较多接触之后,渐渐能够欣赏法国之美。他也一度对英国的自由主义和民主十分不屑,但到了牛津大学之后,也变得亲英起来。流亡美国、隔着大洋经历“二战”之后,他更是对希特勒德国无比憎恶。这位大学者在比较健康的气氛里,逐渐成熟了,完成了从右向左转的动作。或许就是他自身的转变经历,让他对暴政和专制格外敏感和敌视。1949年,在麦卡锡主义盛行的美国,反共仇共成为一股浪潮。康托洛维茨供职的加州大学伯克利分校要求教授们宣誓效忠宪法,并保证从未加入过、以后也不会加入共产党等左翼组织,并对拒绝宣誓者以开除相威胁。

康托洛维茨曾经是真刀真枪地与共产党厮杀的“白军”,如果他还是当年的他,那么这样的“反共宣誓”对他而言似乎是顺理成章的。但此时的他发出了严正的抗议:“[希特勒政权的起家]就是这么发生的。起初的誓言是那么温和,几乎难以察觉其中有任何令人反感之处。接下来的誓言会更强硬!……这是典型煽动家的权术,通过将特立独行者贴上非雅典人、非英国人、非德国人的标签,将最忠实的公民,而且只将最忠实的公民,带入良知的冲突……”在坚决捍卫言论自由、思想自由和学术自由的同时,他也表示后悔自己当年参加过“白军”。

所以,我们要明确,《弗里德里希二世皇帝传》的非自由主义思想是有着深刻的时代烙印的,是产生于具体环境的。作者本人后来和那种时代精神划清了界限,甚至因此要和自己的这本青春之作拉开距离,在战后一度拒绝允许该书再版,因为担心它“有鼓励一种过时的民族主义的危险”,但也反对将此书视为纳粹主义的宣传。

今天的我们阅读此书时要注意它的时代背景,要保持警觉和批判性,但也不应当脱离历史条件地对其进行无根据的攻击。

在魏玛时期,威权主义思想不是《弗里德里希二世皇帝传》招致批评的原因。学术界对它的第一大批评,就是它太不学术了。首先,从形式上来讲,这本书与传统的、正规的学术书大相径庭,没有一个脚注,没有给出任何资料来源。那么,这是不是一本不靠谱的“民科”之作?当然不是。没有采用学术体例,是康托洛维茨有意为之,也是因为受到格奥尔格的影响,毕竟这位“大师”就十分厌恶学术八股,曾挖苦道:“对正派人来讲,五十本书就足够了。其余的都是‘教育’。”

但康托洛维茨大概也有点心虚,或者说不满足于被认为是“通俗畅销书”作者,所以他后来花了很大力气,写了一部洋洋洒洒的《续篇》(Ergänzungsband),给出了《弗里德里希二世皇帝传》所参考的文献证据,这下子就让批评该传记缺乏学术性的人们哑口无言甚至心悦诚服了。按照剑桥大学中世纪历史学家、另一位弗里德里希二世专家——大卫·阿布拉菲亚(David Abulafia)的说法,《续篇》至今仍然是“学者们的永恒的参考书”,其学术地位是毋庸置疑的。在学术上,《弗里德里希二世皇帝传》的部分观点已经受到了后世学界的更新或批判,但该书的很多部分仍然具有极高的权威性。康托洛维茨的一项不可磨灭的史学贡献就是分析了弗里德里希二世的立法工作,以及他如何建立一个原始的官僚国家(区别于中世纪的贵族封建制国家),并创办第一所世俗的中世纪大学。这本书对弗里德里希二世赞助翻译家与科学家的事迹,以及对皇帝自己的鹰猎的研究,在学术上也具有里程碑意义。

不过,虽然《续篇》给出了参考文献,但《弗里德里希二世皇帝传》采用的材料也引发了争议。兰克以来的德国史学强调“客观”,“如其真实的发生”(wie es eigentlich gewesen)那般再现事件,所以要求学者努力寻找“可靠”的资料,如信件、条约、遗嘱,只有在缺乏这些文献证据的时候才勉强采用中世纪编年史,但要对其加以严格的文本批评。这就是正统史学的“实证性”。

而康托洛维茨不追求所谓的“客观真实”(21世纪的我们知道,这本身也是一个十分可疑的概念),而旨在“绘画般地看”,从而塑造人物的“形态”(Gestalt)。所以他频频使用“非实证”的材料,比如传说、预言、颂词、宣言和仪式圣歌。举个例子,弗里德里希二世的母亲康斯坦丝皇后生下他的时候已经是高龄产妇,为了避免出现“这孩子并非皇后所生”的谣言,康斯坦丝在市集广场上公开分娩,让众人观看,以证明孩子的合法性。这只是个传说而已,但足够精彩,所以康托洛维茨还是用了这个材料,尽管他也加以限定,告诉大家这是个传说,并非信史。另外仪式典礼上的称呼用语和颂词,也被20世纪上半叶的德国史学界认为是不“实证”的,但康托洛维茨依然采用了这样的材料。这和他后来的名著《国王的两个身体》也是遥相呼应。

在今天,史学著作运用传说、预言之类的材料,只要加以合理的验证和分析,是完全正当的,而且可以很好地渲染气氛。但在当时,康托洛维茨这么做却是革命性的,因此招致了崇尚实证的德国史学界很多人的炮轰。

实证派的历史学家也反对康托洛维茨的绚丽文笔,认为历史写作应当是冷静、克制、“客观”的,要避免夸张,避免鲜艳的颜色。康托洛维茨(以及贡多尔夫)却主张用“激情点燃历史写作”。对于这一点,今天的我们只能这样理解:历史有很多种,历史写作也有很多种,并不能说某一种是“正确的”、其他的都是“错误的”。

不过,《弗里德里希二世皇帝传》注重文学表达的历史写作手法,确实不是很有德国特色,而是和英国的史学传统有异曲同工之妙。我在采访英国历史学家理查德·埃文斯爵士(Sir Richard Evans,1947— )的时候,听他对英德史学传统的差别作过极好的概括。他认为:“英国的史学传统更有文学色彩,而德国的史学传统更有社会科学的色彩。英国的史学当然具有科学的严谨性,但在表达上更文学化。英国的这种文学化的史学传统可以追溯到麦考莱和吉本,再往后就是G. M.特里维廉(G. M. Trevelyan,1876—1962)那样的辉格史学家。今天的英国历史学家在很大程度上仍然遵循着这种文学传统,包括我的前同事大卫·阿布拉菲亚等。所以英国的史学著作具有较强的可读性,是受过教育的大众能够欣赏的,但同时也维持着很高的学术水准。而德国不是这样。德国史学更像是社会科学,而不是文学,并且一般也不以大众为目标读者。”

埃文斯主张,历史学家应当走出象牙塔,向公众发声,为公众服务:“有很多种不同的历史,也有很多种不同的历史学家。整理和研究古代文献很重要,即便这样的文献在全世界可能只有几十个人读,但它可以流传千古。但我认为,只要自己有能力、有机会,学院派的历史学家应当向公众发声,与公众交流,从事普及传播工作,扮演起‘公共历史学家’的角色。因为历史学有助于人们对当今事务(不仅是政治的,还有社会的、文化的)的理解。我相信,历史学家有责任、有义务向公众发声。”

埃文斯已经算是老一辈的功成名就的资深学术历史学家。比他年轻的英国历史学家和作家当中,有很多人的想法与他类似。比如“八零后”丹•琼斯(Dan Jones)是剑桥大学的历史专业科班出身。琼斯的《金雀花王朝》《空王冠:玫瑰战争与都铎王朝的崛起》等通俗历史作品在全球都颇受欢迎。在2015年接受我的采访时,琼斯表示:“我认为,如果你的写作水平不够,即便你是伟大的历史学家,也不能吸引人们去读你的书,那么学术研究就变成了一种知识的虚荣了……历史是人类成功与失败的总和。历史是最伟大的材料,有些人却把它搞得很枯燥乏味。要想把历史弄得无聊,真得非常努力才行。我觉得,把历史书写得无聊,应当算是刑事犯罪。”

另一位英国历史学家、曾荣获沃尔夫森大奖(埃文斯也曾获该奖)的安德鲁·罗伯茨(Andrew Roberts)、《拿破仑大帝》等书的作者也表示:“写那种沉闷无趣的历史学论文,只能摆在大学的书架上,没有人去读,这令人沮丧。如果你想当历史学家,就必须得有人读你的书。那你就必须拥有优美的、吸引人的文笔。这样才能吸引读者,让他们想读更多。所以,伟大的历史著作,也必须是伟大的文学著作。”

所以,我认为,《弗里德里希二世皇帝传》的文学色彩非但不是减分项,反而应当是加分项。它得到大众欢迎,它的畅销,非但不是罪过,反而应当是值得赞扬的。

在今天,抛开了威权主义的历史包袱,对历史编纂学、“历史真实”的概念以及文学入史的手法也有了新的把握之后,我们应当能够平心静气地欣赏这部史学经典和文学名著,去惊叹康托洛维茨的绚丽文笔和细致入微的学术研究。这大概是《弗里德里希二世皇帝传》在21世纪得到一定程度的“复兴”的原因之一。勒纳说今天已经没人读这本书了,这显然是错的。我用来翻译的德文底本是Klett-Cotta出版社的2016年版在2021年的第六次印刷,平均一年一刷,显然不是没人读。而英国Head of Zeus公司在2019年再版了埃米莉·洛里默(Emily Lorimer,1881—1949)的英译本,大概说明英语国家也对这本书产生了新的兴趣。

值得一提的是,这个英译者洛里默是个奇人,曾在都柏林三一学院和牛津大学学习现代语言,懂得德语、法语、荷兰语、丹麦语、梵语、阿拉伯语等多种语言,与身为外交官和军官的丈夫一起游历过阿拉伯世界。她还是20和30年代最早向英国公众揭露希特勒邪恶本质的西方记者之一。她于1931年出版的《弗里德里希二世皇帝传》英译本十分出色,甚至在修辞表达上几乎和原著一样生动有力,得到了康托洛维茨本人的高度赞扬。他说译本“精妙绝伦”, 自己的语调被传达得如此惟妙惟肖,让他吃惊不小。

不过,据我观察,这个英译本有大量文字脱漏,许多较难的段落直接跳过不译,细节错误也有不少,比如将弗里德里希二世的外孙Friedrich der Freidige(勇敢的弗里德里希)译为Frederick the Peaceful(和平的/安宁的弗里德里希),大概是将freidig看成了friedlich。再比如,洛里默将Florenser修会误译为“佛罗伦萨”(Florenz),这也是一个粗心的错误。

我们今天不需要(而且不应当)全盘接受康托洛维茨对弗里德里希二世皇帝的阐释,但有必要了解一下这位皇帝的接受史,即历代的人们如何看待他。弗里德里希二世的历史形象与地位一直是很有争议的。中世纪教会谴责他是敌基督、异端分子、渎神者、暴君和迫害教会的大恶人。他的支持者和仰慕者则把他尊为弥赛亚与“和平皇帝”。

1257年之后,德意志流传起了弗里德里希二世并未死去,将会重返人间、拯救万民于水火的传说。甚至出现了一些冒充弗里德里希二世的江湖骗子。其中最成功的是所谓的“木屐迪特里希”(Dietrich Holzschuh),也称提勒·克鲁普(Tile Kolup)。他于1283/1284年在科隆冒充弗里德里希二世,受到热烈欢迎,聚集了不少追随者,大模大样地主持起了朝会,还用伪造的御玺发布诏书。当时的德意志国王哈布斯堡的鲁道夫不得不集结一支军队来镇压这个假皇帝,将他处以火刑。

但皇帝必将重返人间的信仰实在太深入人心,后来还一直有人冒充弗里德里希二世,最后一个假弗里德里希于1546年粉墨登场。大约从1420年起,人们相信弗里德里希二世在屈夫霍伊泽山(Kyffhäuserberg)上徘徊。后来的传说把他的祖父巴巴罗萨与他混淆,再往后的民间传说就认为屈夫霍伊泽山上沉睡的是巴巴罗萨了。到19世纪初,民族主义兴起之后,德意志人觉得巴巴罗萨这样纯粹德意志的人物,比弗里德里希二世这样的“意大利人”更适合作为德意志传奇的材料。因此19世纪的德国中世纪史学家基本上把弗里德里希二世抛在一边,因为他在“小德意志”(主张以普鲁士为主体统一德意志,强调德意志民族主义、排除奥地利)和“大德意志”(主张以奥地利为主体统一德意志,接纳奥地利帝国境内的捷克、匈牙利等民族)两种思潮那里都不讨好。抱有“普鲁士的”“小德意志”理念的历史学家对弗里德里希二世颇有微词,因为他是半个诺曼人,更爱意大利南部而不是德意志,而且他赋予德意志诸侯近乎主权的权力,实际上牺牲了德意志的统一。在德意志民族主义者看来,德意志历史上的长期割据分裂是莫大的耻辱,而弗里德里希二世应当对这种可耻的局面负责。而抱有“大德意志”理念的历史学家也不喜欢这位皇帝对德意志的“出卖”以及他的反教宗政策。康托洛维茨的作品实际上是弗里德里希二世皇帝的第一部渊博而严肃的传记。

我很荣幸有机会将康托洛维茨的这部“将关于过去的学术和关于未来的预言水乳交融”的“史诗般”(阿布拉菲亚语)的传记翻译成中文。康托洛维茨的华丽文笔和许多令人拍案叫绝的文字游戏都很难忠实准确地传达到中文当中,在翻译时我经常感到如履薄冰、战战兢兢。我只期望自己的工作能够激发读者对康托洛维茨和弗里德里希二世这两个历史人物的兴趣。

中文世界里有人将作者的名字译为“坎托洛维奇”,这确实是美国人对他名字的常见读法。不过我仍然按照自己的习惯采用了德文读法,即康托洛维茨。毕竟这是一本关于德意志的书,由一位德意志学者写成。本书涉及到德语、法语、意大利语等多种语言,人名往往很难翻译。我采纳的基本原则是:对于在中文世界已有通译的,使用习惯的通译,如对于西西里诺曼王朝的国王,我采用“罗杰”而不是法语的“罗歇”或意大利语的“鲁杰罗”,尽管“罗杰”其实是从英语来的;对于传主本人,我采用德语的“弗里德里希”,不用较旧的译法“腓特烈”,也不用意大利语的“费德里科”。对于知名度较低、没有通译的,我尽量坚持“名从主人”的原则,比如将Walter von Brienne按照法语发音译为“布里耶纳伯爵戈蒂耶”。康托洛维茨对很多专名的拼法与当代的习惯已有出入,我在有些地方作了修改。康托洛维茨在本书中信手拈来地使用拉丁文和古希腊文,在这方面我得到了我的朋友、青年古典学家罗逍然的帮助和指导。对于书中的意大利文,我请教了北京外国语大学的李婧敬教授。康托洛维茨的德文华丽而复杂,常有用词古奥或费解之处,我经常请教南京大学德语系的钦文老师。在此向三位热情出手相助的老师表示诚挚的感谢!还要感谢慕尼黑的丁娜博士帮助我搜寻和购买资料。感谢当初帮助我学德语的桑德拉·措尔格。还要感谢我的多位学识渊博、严谨认真的朋友阅读和审校了部分或全部草稿,或者帮助我搜集资料,对我帮助甚多,他们是(按照姓名拼音排列):李若依依、刘欣然、邵妍、汤君烨。当然,书中难免有纰漏,期望得到读者的批评指正。

本文系《弗里德里希二世皇帝:一部传记》译者序,经授权刊发。《弗里德里希二世皇帝:一部传记》, [德] 恩斯特·H.康托洛维茨著, 陆大鹏、刘晓辉译,社会科学文献出版社,2025年7月,874页,188.00元。