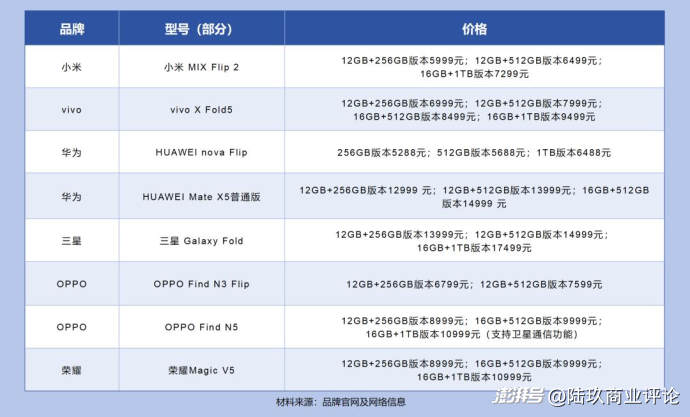

一场来自边缘的创作,来自瑞士的“原生艺术”

“真正的艺术总是出现在人们意想不到的地方,出现在那些无人问津或者唤出它的名字的角落。艺术不喜欢具名,也不喜欢被人叫出它的名字。一旦如此,艺术就会逃离。”法国艺术家让·杜布菲(Jean Dubuffet)说。

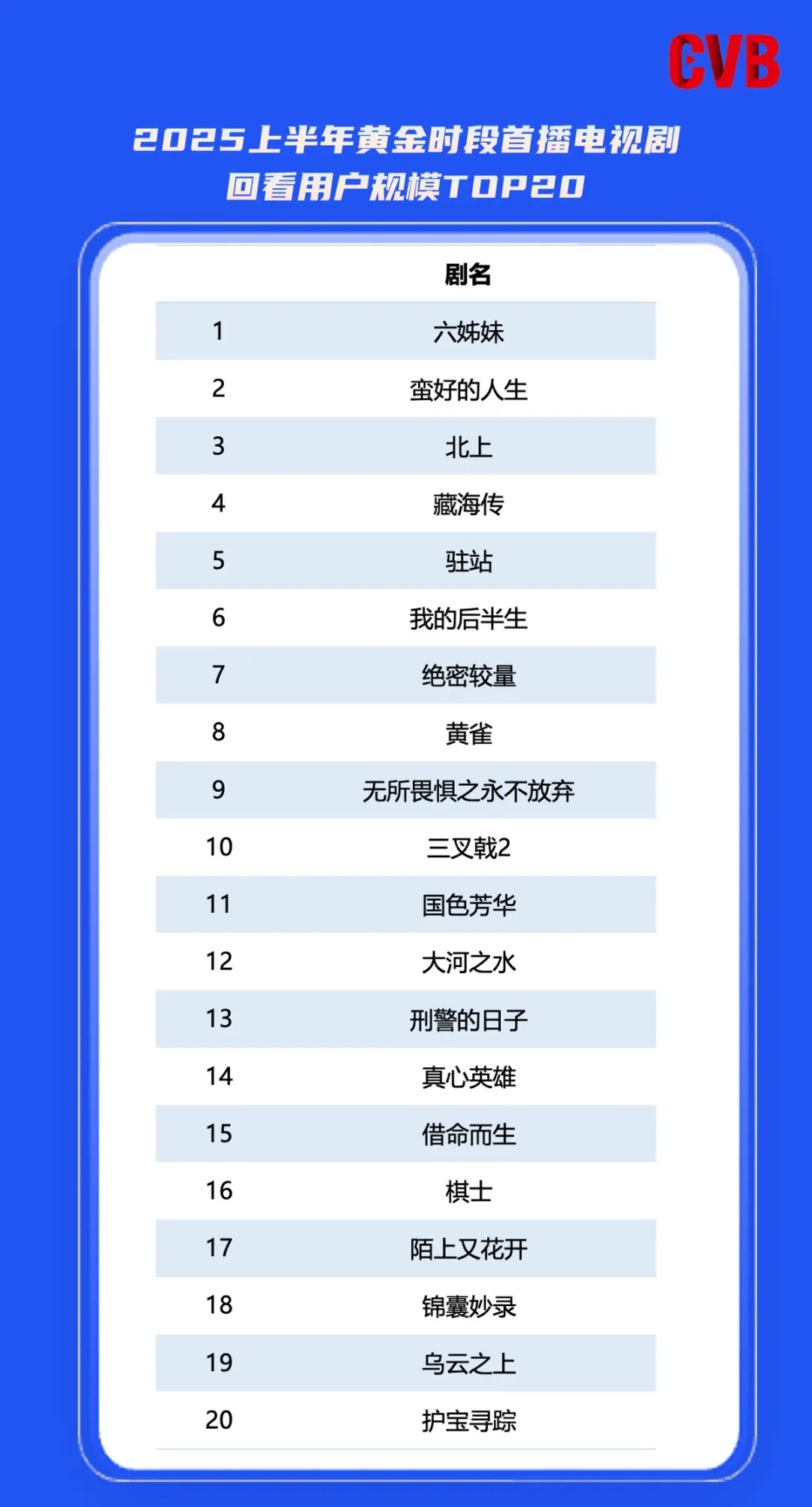

1945年,杜布菲提出了“原生艺术”的概念。八十年后,上海当代艺术博物馆(PSA)以展览“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”回顾“原生艺术”的发展,呈现了瑞士洛桑原生艺术收藏馆收藏的“无名”作者和“无题”的作品。

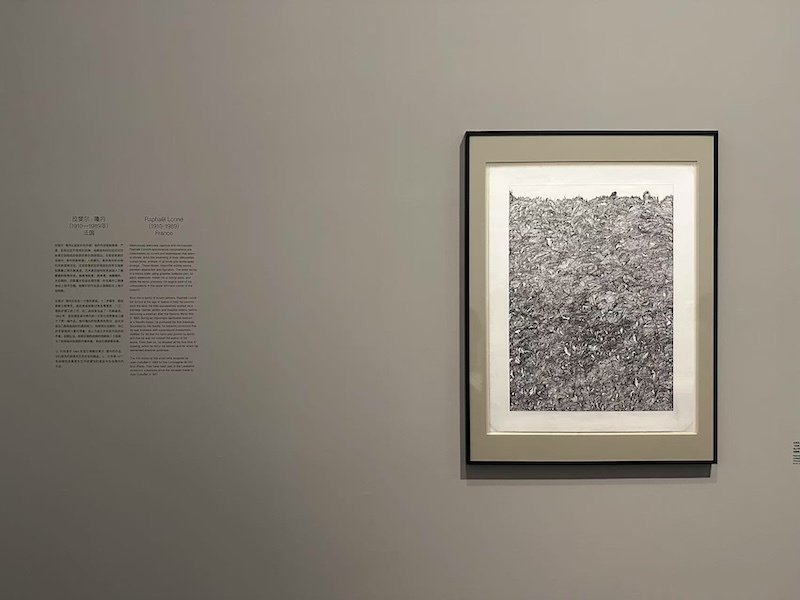

“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”展览现场

7月11日,“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”在上海当代艺术博物馆(PSA)开幕。然而,走进展览首先遇到的不是作品,而是一排排肖像。他们的神情安静、专注,带着某种近乎沉默的力量。这些不是人们习惯理解的“艺术家”——他们未曾接受学院训练,常年与社会保持距离,有些人甚至生活在精神病院、监狱或疗养机构中。正是在这些无人问津的角落里,他们悄然构筑起自己的精神宇宙,也构筑起这个展览的根基。

展览现场

据悉,此次展览由上海当代艺术博物馆(PSA)与瑞士洛桑原生艺术收藏馆(Collection de l’Art Brut, Lausanne)共同策划,汇集了来自瑞士洛桑原生艺术收藏馆49位艺术家的233件藏品,以及4位中国自学艺术家的作品,并结合洛桑原生艺术收藏馆自1976年创建以来的重要文献、档案与影像,是国内迄今为止规模最大的关于原生艺术发展历程的研究展。

“展览中每一位艺术家都背着一段艰难的生活,然而,他们的作品并不是苦难和异样造就的,而是一种他们自己并不认为的天赋,以及被忙忙碌碌的人们忘却或包裹起来的一些品质——质朴、执着,和保持真我。”上海当代艺术博物馆馆长龚彦说,“在‘原生艺术’这个命名被提出八十多年后的今天,我们再次回顾它的发展以及那些闪耀的‘无名’的作者和作品,希望能够触发一种思考和感知,关于人性,关于语言未形成时的样态,当然,也关于艺术的未来。”

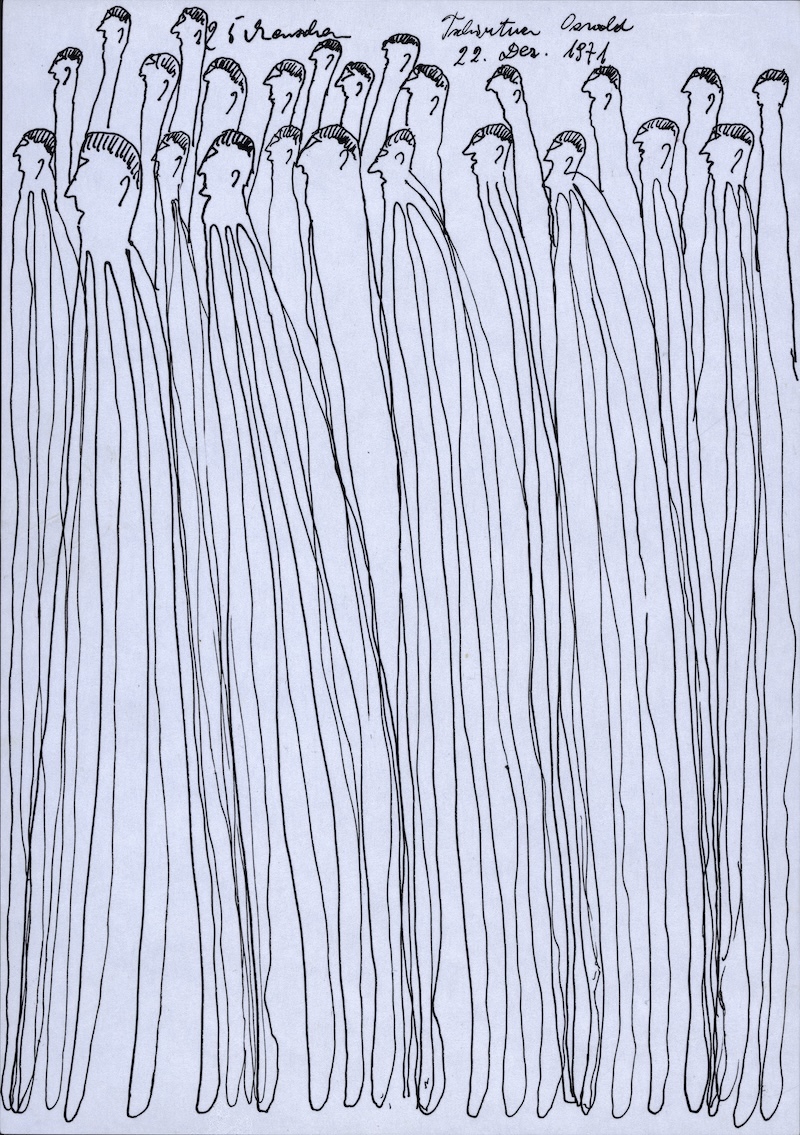

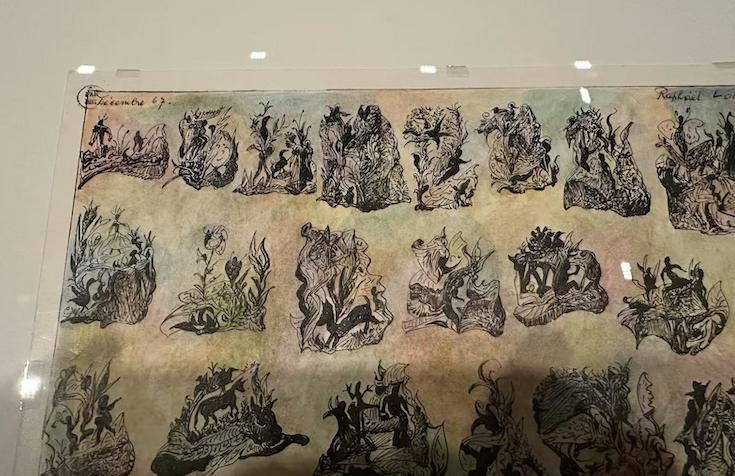

奥斯瓦尔德·齐特纳,《25人》,1971年,纸上印度墨,21×14.8厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。© Olivier Laffely,数字化工作室-洛桑市

何为原生艺术?一场来自边缘的创作

“原生艺术”指的是游离于传统艺术世界之外,自学而成的艺术家创作的作品。原生艺术的创作者多处于社会边缘,或离经叛道,或隔绝于世,往往对集体标准和价值观无动于衷。

在此次展览的策展人之一、洛桑原生艺术收藏馆馆长莎拉·隆巴迪(Sarah Lombardi)看来,原生艺术创作者的共同点在于:“他们的创作为本人而存在,为了回应自身的创造性冲动或内在需求。他们并不追求成为‘艺术家’,也无意参与展览或获得公众认可。原生艺术所代表的,是处于这个官方系统边缘之外的另一条路径。”这也正是展览名“A Walk on the Wild Side”的含义——邀请观众走入这片艺术的“他方”,去发现原生艺术,走上不同的道路。

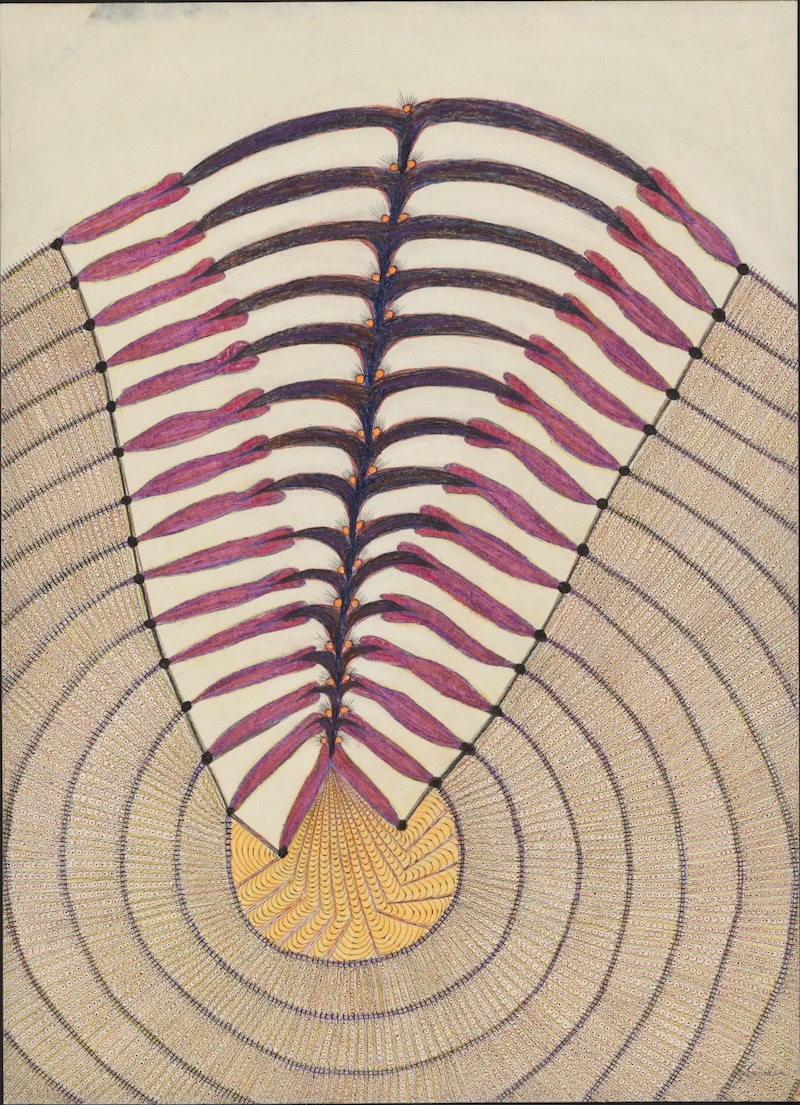

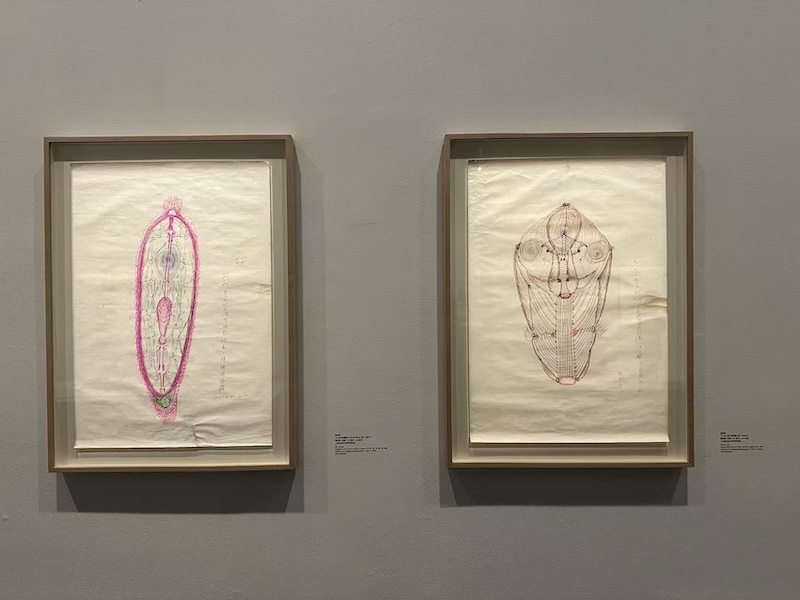

安娜·泽曼科娃,《无题》,1970-1975年,纸上圆珠笔、彩铅、铅笔、色粉及水粉,62.5×45厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。© Marie Humair,数字化工作室-洛桑市

这种无功利、不同于正统艺术的创作,也正是展览希望强调的。展品按主题分为数个章节,分别是“内向世界”“人物形象”“生灵万物”“世间”“分门别类的世界”和“无形之界”,探讨了原生艺术家与他们周围世界的关系。这些交错、多面的主题,让观众不断在个体宇宙、颠倒梦想和日常现实之间来回穿梭。

展览现场,阿道夫·沃尔夫利的作品

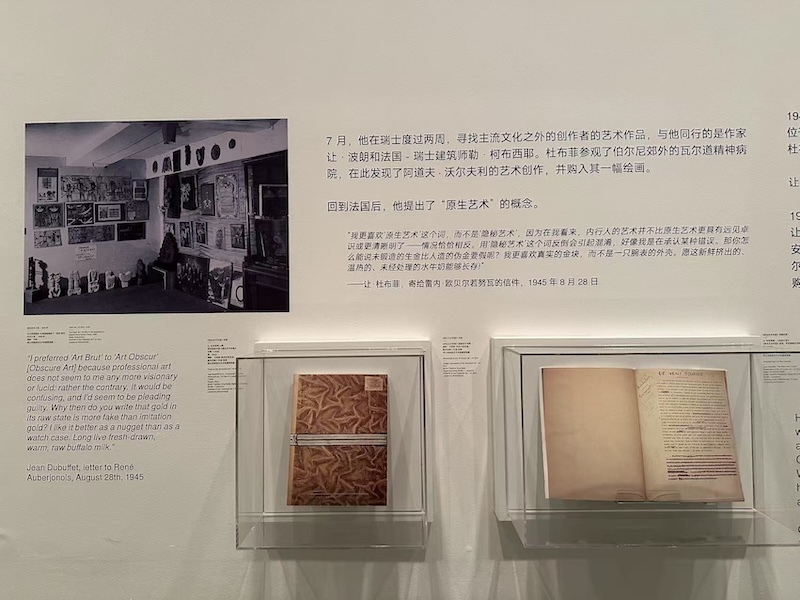

比如,在“内向世界”板块,可以看到阿道夫·沃尔夫利(Adolf Wölfli,1864-1930)的作品。1945年夏天,让·杜布菲曾前往瑞士,主动申请探访当地精神病院和监狱,试图寻找脱离学院体制之外的艺术形式。正是在这次旅途中,他首次接触到了阿道夫·沃尔夫利等原生艺术创作者。那次经历对他极为关键,是他发现“原生艺术”的起点。

阿道夫·沃尔夫利大半生在伯尔尼附近的精神病院中创作。他35岁时开始绘画,并最终创作了一部壮观的半自传形式作品。他的作品以密集、幻象式语言闻名,融合宗教、音乐、地理、幻想等元素,构成充满节奏感的视觉结构。

阿道夫·沃尔夫利,《无题(布达佩斯时间轮)》,约1922年,纸上彩铅及铅笔,50.4×65.3厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。© Arnaud Conne,数字化工作室-洛桑市

在展览中,能看到很多原生艺术家的画笔几乎填满纸面的每一处空白,像是无尽的情感没有边际地迸发。

展览作品

瑞士原生艺术中最为重要的女性艺术代表之一阿洛伊丝·科巴兹(Aloïse Corbaz,1886–1964) 的作品呈现在“人物形象”板块。她在三十多岁时被诊断为精神分裂症,并于1918年被送入精神病院,在那里开始创作。医院工作人员在1936年鼓励她继续创作,并向杜布菲推荐她的作品。

她的作品以饱满浓烈的色彩和符号语言著称,常呈现宫廷式爱情场景、歌剧人物或幻想的恋人,人物形象特征是夸张的蓝眼睛。她使用彩铅、蜡笔、花汁或牙膏,在回收纸张上创作,大面积缝合、双面绘制,常填充图案至极限、密不透光 。

阿洛伊丝·科巴兹,《无题(万森讷城堡)》,1941-1951年,彩色铅笔绘于缝合在一起的两张纸上,69.5×175.22厘米。洛桑原生艺术收藏(瑞士)。© Claudina Garcia,数字化工作室-洛桑市。

在他们的作品边缘,还能看到一个蓝色圆形印记,这说明这些作品来自杜布菲的收藏。在欣赏展览作品的过程中,寻找杜布菲的收藏印记,不失为一种触碰历史的方式。

作品左上角的蓝色圆形印记,是杜布菲的收藏痕迹;表明是洛桑原生艺术收藏馆最早的馆藏

1971年,让·杜布菲将大约五千件藏品,以及他收集的有关原生艺术的文献一并捐给了洛桑市政府。原生艺术收藏最终落户于一座18世纪的城堡,并于1976年2月26日对公众开放。此后,随着新藏品的加入、作品捐赠,以及对原生艺术新创作者的发现,这一收藏始终持续稳步增长。目前,原生艺术收藏的馆藏作品已逾七万件。

让·杜布菲亲临瑞士洛桑的原生艺术收藏馆,1976年2月。照片由让-雅克·莱瑟拍摄。瑞士洛桑原生艺术收藏馆馆藏。

一场原生艺术的对话

此次展览汇集了来自洛桑原生艺术收藏馆49位艺术家233件藏品,除了阿道夫·沃尔夫利、阿洛伊丝· 科巴兹最初启迪过让·杜布菲的创作者,也有户次公正(Kōmei Bekki)、达武德· 库查基(Davood Koochaki)、朱迪思· 斯科特(Judith Scott)等洛桑原生艺术收藏馆自成立近五十年以来发掘的原生艺术家。

展览现场,户次公正的作品

他们的作品无所谓材质、形式,手边现成的材料和工具,就构成了原生艺术家的创作世界。所以,在展览中,既有绘画、雕塑,也包括织物装置、石材雕刻等作品,体量上从极小的纸本到大尺幅,甚至很多作品能看到拼接的痕迹。

“无羁之境:洛桑原生艺术收藏与他方视界”展览现场

其中,具有重要意义的是中国艺术家郭凤怡(1942-2010)。洛桑原生艺术收藏馆自2007年起收藏郭凤怡的作品,并在2011至2012年举行她的大型回顾展;上海当代艺术博物馆亦收藏了这位艺术家的多件作品。在此次展览中,这两家分别深耕当代艺术和原生艺术领域的机构,均拿出了馆藏的郭凤怡作品。两家也因她在展览中建立了对话关系。

展览现场,洛桑原生艺术收藏馆收藏的郭凤怡作品。

郭凤怡自上世纪90年代开始创作,起初是为治疗身体疾病而作画,逐渐发展为一种强烈的精神表达。她所画的多为半人、半植物、祖先、神灵或象征性的形象,它们交织于犹如刺绣线一般精细的线条勾勒出的网络中。她的作品既与原生艺术的“自发性”紧密相连,又指向东方独特的身心观。

展览现场,上海当代艺术博物馆藏郭凤怡作品。

隆巴迪看来,郭凤怡的存在为这场展览打开了一个真实的交汇点——“原生艺术”并非只能在西方语境中成立,它的精神内核与中国民间艺术传统之间,存在某种穿透文化与语言的共鸣。

展览现场,库淑兰作品。

展览展出的中国艺术家还包括了库淑兰(1920-2004)、张步花(1941年生)等。在龚彦看来,“原生艺术”并不是一个流派,而是一种状态,它无法复制、无法传承,也无法演变,它的确立不是因为一群人的“共识”,而是因为每个个体的彻底“不同”。

展览现场,张步花作品。

展览设立了一个特别展示区域,以纪念“原生艺术” 这一概念的提出者让·杜布菲。这里展出了洛桑原生艺术收藏馆保存的档案文件,并以纪事年表的方式梳理“原生艺术” 概念的诞生与发展历程,展现它如何重新构建我们对艺术的理解与定义。“原生艺术的力量不仅在于它让我们重新思考什么是艺术,更在于它重新定义了艺术的归属。”隆巴迪说。

展览特别展示区域,让·杜布菲和“原生艺术”的历史

展览尾声两组幻灯片影像悄然播放,记录着原生艺术环境——那些位于户外、花园或自然空间中的建筑或装置。但如同他们的创作一样,这些环境在创作者去世后常常被破坏、遗弃。而展览正试图为这些未被唤名的创作者留下痕迹。

展览将持续至10月12日。