师爷、文士、畸人:会稽范啸风及其著述

一

一九一五年,周作人撰文记录一位名叫范寅的乡先辈:“范寅自号扁舟子,前清副榜,居皇甫庄,与外祖家邻。儿时往游,闻其集童谣,召邻右小儿,令竞歌唱,酬以果饵,盖时正编《越谚》也。曾以意造一船,仿水车法,以轮进舟,试之,本二橹可行,今须六七壮夫足踏方可,乃废去。余登其舟,则已斥轮为火舱,仍用橹矣。晚岁老耄,辄坐灶下烧火,乞饼饵为酬,盖畸人也。”(周作人《范啸风 读书杂录(五)》)

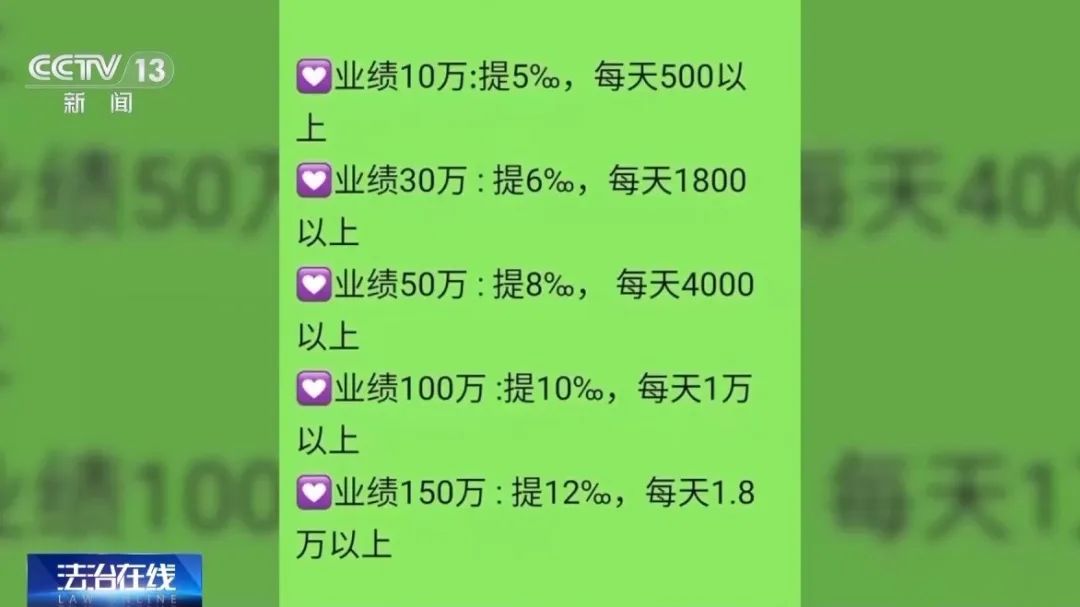

近五十年后,周氏依旧对老乡亲念念不忘,再次撰文表彰其人其书:“现在所说的一个范啸风,他著有一部《越谚》,是纪录绍兴方言名物的,光绪壬午(一八八二)年刻的木板,后来板归北京书店,民国二十一年还重印过一回,现在却早已售罄了。这是一部空前绝后的著作。”(周作人《〈越谚〉的著者范啸风》)

范寅(1830-?),字虎臣,号啸风、仰川,又自号扁舟子,浙江会稽人。同治十二年(1873)副贡,候选训导。鲁迅、周作人的外祖父鲁希曾一度赁居范寅皇甫庄之宅,与范氏为邻。周作人向来对乡邦文献颇为留心,不仅于文章中多次致意范寅,且于《越谚》一书也多有征引。

幸拜海内诸馆公藏开放利用之赐,今于中国国家图书馆、上海图书馆、中山大学图书馆等馆藏中检得范寅硃卷、年谱、日记、诗稿等文献数种,可借此认识其家世、生平、著述等情况,并得以窥见周氏兄弟之外家鲁氏的若干信息。

1932年北平来薰阁重印《越谚》(日本早稻田大学藏本)

二

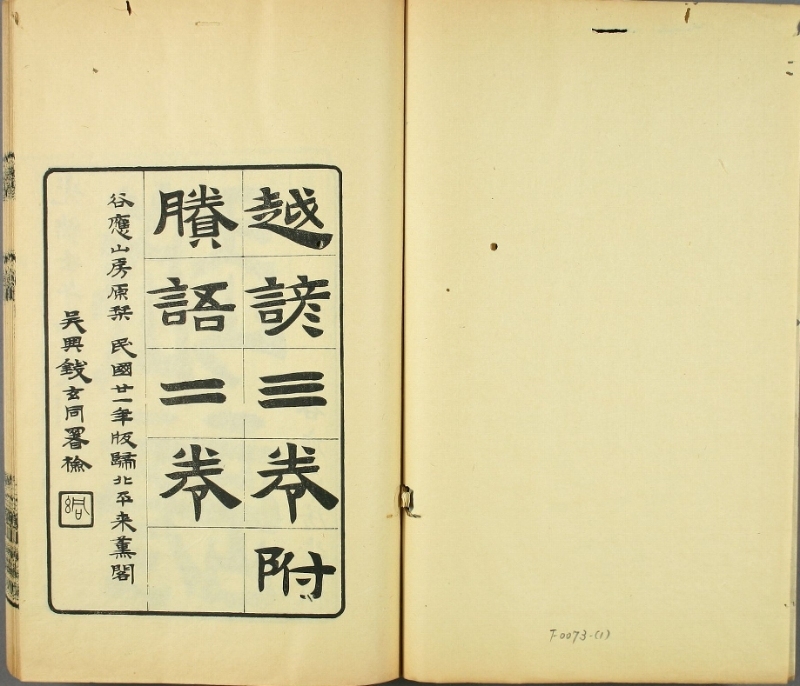

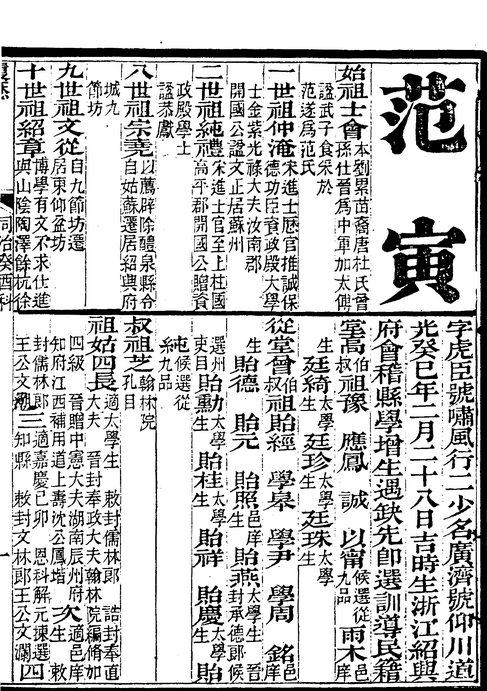

上海图书馆藏《同治癸酉科乡试范寅硃卷》详细记载了范寅的父系亲属关系,在硃卷中,范寅将自己在本朝的家系追溯至二十三世祖,也即其曾祖的祖父范家相(1715-约1771)。范家相为乾隆十九年(1754)进士,官至柳州知府,亦是乾隆朝著名学者,据范寅自述,皇甫庄旗杆台门朝议第即范家相所造。

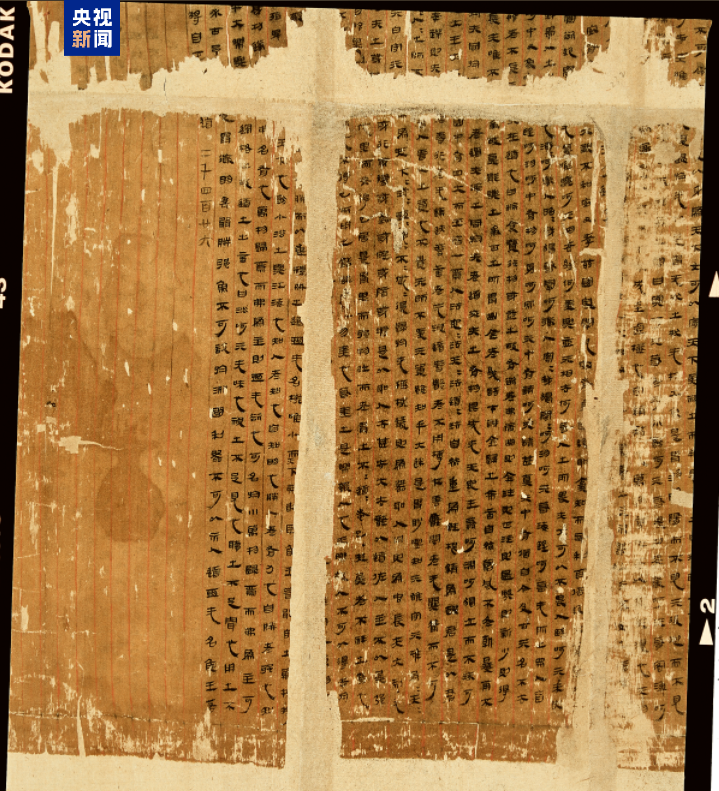

同治癸酉科(1873)乡试范寅硃卷

范寅之高祖以降之名及功名皆有记载:高祖雨均,贡生。曾祖贻芬,乾隆五十九年恩科副贡。祖父莲,庠生。父丙熙,庠生。其母沈氏。范寅有三兄二弟,其中两兄幼殇,兄炳文,庠生;弟广渊早故,弟熊为贡生。又有一姊二妹。

范寅娶沈氏,生三子:鸿、鹏、鹗,又有一女。

范寅生年,据其乡试硃卷,称“道光癸巳年二月二十八日吉时生”,癸巳乃道光十三年(1833)。周作人《儿时的回忆》(1935年)一文曾征引过范氏年谱手稿《扁舟子自记履历》,今于国家图书馆藏范寅《扁舟子丛稿》中得见此书,开首自述“大清道光十年岁次庚寅二月建己卯二十八日丁亥己酉时生于会稽县之东北乡”,道光十年庚寅,正与其名“寅”、字“虎臣”相合,自是可信,故知其生于1830年。硃卷所称癸巳,晚了三年,则是官年与实年之别。

范寅五岁入塾读书,屡应院试,未成秀才。于是在咸丰二年(1852)二十三岁时随族兄云槎往安徽颍州府,入府署学刑名。旋因太平天国事起而归家,于咸丰四年通过院试进学,但后应乡试不中,又于咸丰七年赴开化县幕任书启,已是一位不折不扣的“绍兴师爷”。咸丰十一年赴江西,仍游于各幕。同治二年(1863)就广信府浙盐局馆,此后多年在浙江、江西间从事盐务,其年谱中直言“大获其利”“还宿欠千五百金”云云,可见所获不赀。此间亦屡应乡试,皆不第,而于同治十二年中副榜。本年则以浙盐公所甲商鲍存经之邀就其馆,直至光绪五年(1879),转就嘉所甲商沈协轩馆。光绪八年,充松所甲商,光绪十年以疾辞而归家。

由刑名而书启,转而入盐商馆,经营盐务,自为甲商,以此谋生,范寅却始终未脱离科举,但应乡试不中,遂以副贡而终。其家族中亦多有作幕为生者:如年谱记咸丰六年“仰云哥■月赴辰州。随墨庄舅氏就书启馆”;光绪十一年“心斋堂弟刑幕出手,为高杏村代庖赴宁波府馆”。又如其日记所载“携荐卿入城,拜华星槎刑幕为师”,(范寅《事言日记》)荐卿乃其三子范鹗之字。值得一提的是,周作人在《知堂回想录》中提起一封鲁希曾致周伯清,祝贺鲁迅之父进学的贺信,其信即范寅代笔,用一种“黄伞格”的写法。代笔作笺,无疑与范寅作为书启师爷的专业训练有关。

范寅的另一重身份则是以书法见长的文士,据称其书“融化颜柳,真草皆臻神妙。四方求书这,以获尺幅若至宝,与同乡赵㧑叔声价并重于时”。(绍兴鲁迅纪念馆《鲁迅与他的乡人末编》)其声价可与赵之谦并称,或不无溢美,亦可见其书法造诣非徒然泛泛而已。国家图书馆藏范寅遗稿中有《写作俱记》三册,是他卖字卖文、笔墨应酬之记录,自序云:

写屏对匾碑,作联语杂体,士人余技也,何必记?然有咄咄怪事,不能已于记者。余不幸少孤而贫,年二十余,乞食侯门,踪迹数省。一点生涯,惟在笔耕墨耨。公余之暇,为人写屏对匾碑,作联语杂体,盖随写随与,随作随弃,又二十余年矣。

乃知为人作字,凡匾联笺扇,无不涉笔,此亦其谋生之一道。

《越谚》一书,使范寅得以跻身学者之林,尤其在民国间经过周作人之揄扬,更成为研究越地方言和民俗的重要参考。除此之外并无甚学术著作传世,但范寅却实在颇具探索精神,行事亦多奇,周作人称其为“畸人”。如《越谚》专门搜罗方言谚语,实非当时学术主流。又如本文开篇提及周作人所称造轮船之事,范寅《事言日记》中即多次出现调整部件、下水实验的记录:

拖起轮船壳,打轮样,拖者十八人。(光绪四年七月初十)

条寄赵长顺添轮齿卅个。置凸肚大锉。(四年七月十一)

往天华寺试轮船。(四年十月初二)

督改船轮,试之,灵而不快。(四年十月初四)

与木匠裁度风轮做法。(五年正月二十)

吩咐木匠造轮法,遇卿督作。……轮船变样者造成,试于池中得诀。(五年正月廿一)

试新造船轮,观者踪接。……下午与遇卿又琢磨轮上机关。(五年正月廿三)

但如周作人所言,此船终归废弃,而此桩“事业”,亦适乃范寅之为畸人奇士之一端。

三

范寅之著述及遗稿,除于光绪年间刊刻行世,又在民国重印,并屡经周作人表彰的《越谚》外,罕见有提及者。裘士雄先生于《鲁迅避难过的皇甫庄旗杆台门及其主人范啸风》末尾据《周作人日记》抉发范寅遗稿由范氏后裔私藏而转入公藏一事,揭出周作人居中介绍的作用。按《周作人日记》记载,1933年11月20日,范寅裔孙范海槎将范家相、范寅遗稿之情况告知周作人,周氏请其寄京一看。范与周应是旧日相识,否则不会贸然来信,并将先人遗稿放心寄来。此阶段则正是周作人密切关注范寅其人其书之时:1932年,琉璃厂来薰阁重印《越谚》,周作人于11月26日为作跋语。而据《周作人日记》,1933年3月21日,“收来薰阁赠新印《越谚》一部”。范海槎或是因读周氏《越谚跋》而起联络售书之意。1933年11月至次年1月,范海槎分三次分别寄来“蘅州、啸风二君杂稿八包,共三十一册,文字册一帖”“扁舟子手札一册 ”“稿一包”。(周作人《周作人日记》)其中范家相遗稿二十五册,经过与刘半农接洽,于1934年2月2日售与“研究院”,似应指刘半农所供职的北京大学研究所。而6月8日日记则称“访川岛,托办范海槎君事,计扁舟子手稿十九册,以百元售归北大”,则似意欲通过章廷谦将范寅遗稿十九册售与北大。裘士雄先生文章据此认为此范寅遗稿今应藏于北大图书馆,但实际并非如此。

今见国家图书馆藏有《扁舟子丛稿》稿本七种共十九册:《扁舟子自记履历》一册、《墨妙斋诗稿》二册、《乙亥丙子丁丑戊寅杂稿》一册、《行程笔记》一册、《写作俱记》二册、《记事珠》二册、《事言日记》九册。然此稿本是否周作人当时经手的范寅遗稿?查周作人《洗斋病学草》(1934)一文称:

范啸风盖畸人,《越谚》亦是一部奇书。但其诗文却甚平凡,殊不可解。近来得见其未刊稿本,有《墨妙斋诗稿》六卷,乃极少可取者。

《儿时的回忆》(1935)称:

近来得见“扁舟子自记履历”一本,系吾乡范啸风先生自著年谱手稿。

《买墨小记》(1936)则引范寅《事言日记》。此三种书皆见于今国图所藏《扁舟子丛稿》,则周氏于1934年经手售与北大者,应即此《扁舟子丛稿》,但此书不知后因何故转归国家图书馆。

此外,今知存世之范寅遗稿仍有数种:(1)国家图书馆藏《扁舟子日记簿》二册;(2)中国科学院文献情报中心藏《虎臣杂作稿》一卷,周作人在《〈越谚〉的著者范啸风》(1964)中亦曾提及此稿;(3)中央民族大学图书馆藏《扁舟子文稿》不分卷;(4)中山大学图书馆藏《壬英闲吟》六卷。

周作人文章中还提及《癸俄尺牍》稿本、《代作书启稿》,或指同一种。1934年,范海槎将两种范寅手稿赠给周作人,作为介绍出售范家相、范寅遗稿的答谢,或亦即包括此尺牍。

从今存遗稿来看,范寅有很强的著述意识。中山大学图书馆藏《壬英闲吟》六卷,序文及目录大题均题作“扁舟子十集之九 壬英闲吟”。而在《扁舟子丛稿》中《乙亥丙子丁丑戊寅杂稿》内则有《丁指答问》《己式盐务》《癸俄尺牍》三篇自序,可知“扁舟子十集”应是以十天干命名,周作人所见《癸俄尺牍》则是“扁舟子十集之十”,并非未经编排整饬的草稿。《扁舟子丛稿》中的《写作俱记》书衣题有“扁舟子外集”字样,应是与作为“内集”的“扁舟子十集”相对而言。

今见范寅遗稿中有数种日记:

《扁舟子日记簿》二册,分别为同治七年正月初一至五月初四、五月初五至七月廿八之日记;

《事言日记》九册,为光绪三年七月廿九至光绪五年七月廿三之日记;

《行程笔记》,光绪十二、十三年赴浙盐东廒及返回会稽的日记;

《记事珠》二册,分别为光绪十七年五月十一至十八年十一月廿二日、十八年十一月廿二至二十年三月初九之日记。

其中《事言日记》最为特殊,日记前有凡例,自言“是书专记每日事言,备考得失”,分“论断成文”“标月”“标日”“宾客来往”“出门访友”“信来”“信往”“公事”“私酬”“为人题跋”“书写物件”“占课”“做著作工夫”诸种类型,每种皆有独特标识,眉目清朗。虽后几册未完全据此凡例书写,但仍可见其较强的整饬著述之意识。

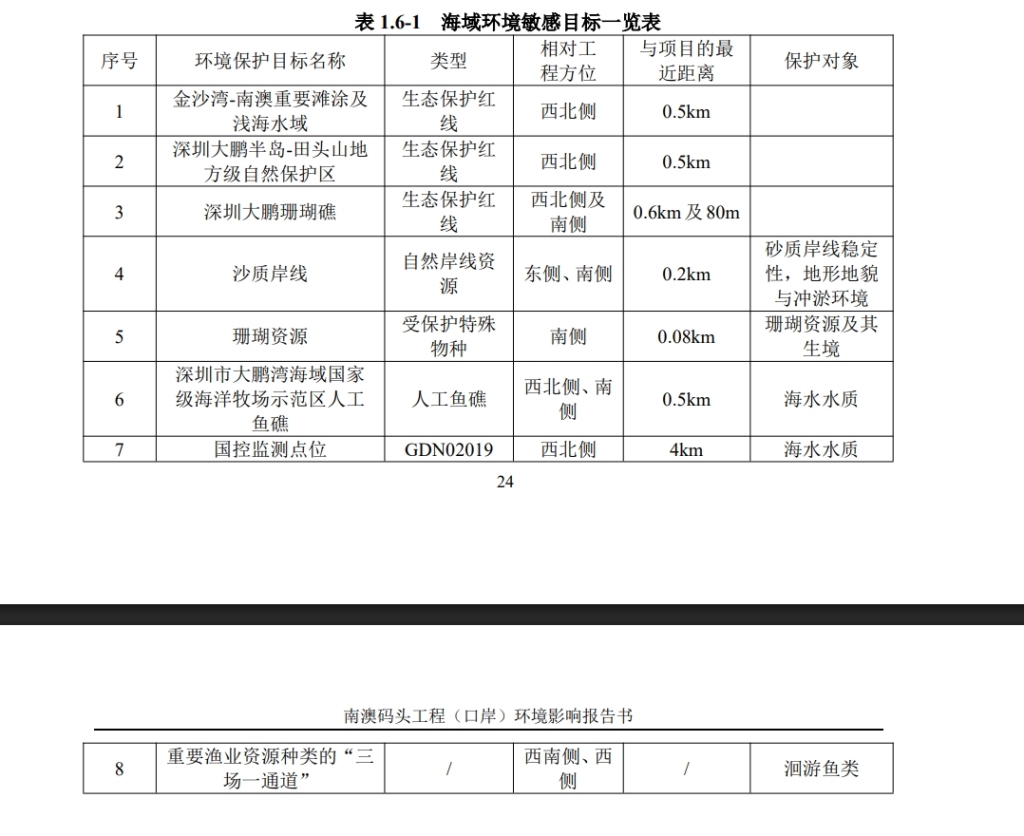

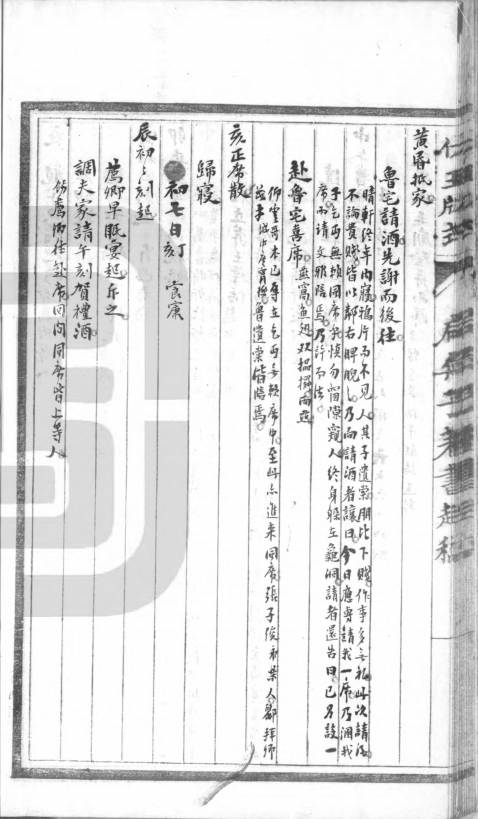

范寅《事言日记》中有关鲁家的记载

四

关于周氏兄弟的外家鲁氏,周作人在《鲁迅的故家》《知堂回想录》中有所记述。鲁希曾自京官任上回乡后,租住范家房屋,两家近邻,范寅遗稿则为了解鲁氏一家提供了侧面材料。

据周作人记载,鲁希曾家的人员构成是:

外祖父晴轩公,名希曾,是前清举人,在户部做过主事,不久告假回家,不再出去,他于甲申年去世……他有两个儿子,长字怡堂,次字寄湘,都是秀才,还有一个小孩们叫做“二舅舅”的,即是所说的侄儿,其名号却是忘记了。孙是怡堂的儿子,名佩绅,二舅舅的儿子名为佩紫,都比鲁迅要大三四岁。晴轩公的三个女儿,长适啸唫乡阮家,次适广宁桥郦家,三适东昌坊口周家。(周作人《鲁迅的故家》)

范寅的作字记录《写作俱记》中登记了求字之人及所写内容,其中不乏鲁家人的踪影。《写作俱记》开首第一年是光绪元年,即有鲁氏托题字的记录:“鲁遗棠来永丰绸缎皮货招牌乙堂”,鲁遗棠与周作人所说“怡堂”应是同一人。又光绪二年六月十三日,“鲁晴轩部郎托撰书阮雨农挽联”,下署“雨农同年亲家大人灵右 年姻弟鲁希曾顿首拜挽”,阮氏则似是鲁希曾长女之婿家。

周氏三兄弟笔下都未出现怡堂、寄湘之名,而借助范寅日记却可得知。《写作俱记》光绪五年十一月“为鲁遗棠挽妻”,范寅写挽联一副,落款署名称“亡室秦孺人之灵,不杖期夫鲁嘉荫顿首拜挽”。又光绪十一年五月二十日“鲁继香求挽联撰书。沈吕生断续弦,继香为其侄婿”,此联署名为“门下侄婿鲁嘉芸率男门下外孙佩绶同顿首哭挽”。据此可知怡堂、寄湘二人之命分别为鲁嘉荫、鲁嘉芸。

周作人《越谚跋》(1932)曾记家中有范寅所书对联:

先君曾经请他写过一副小对联,只记得下句“悠然见南山”,末署“扁舟子范寅”,不过这对子也早已落在穿窬君子的手里了。

此对联见《写作俱记》光绪十二年正月廿八:

周介孚五言对鲁季珊托谏青来。托表宣长二尺四阔对。快哉遇北海,悠然见南山。介甫大兄大人法政。

周作人《壁虎尾巴》(1950)中称:

小时候同叔父在桂花书房念书,先生多在隔壁下棋,我们可以随意游嬉,炕床东壁挂着扁舟子范寅的小对联,文曰快哉遇北海,悠然见南山。

此篇较《越谚跋》所记,已将联语补全,或因已在范寅遗稿中读过全文。然此联实是写给周作人祖父周福清,而非其“先君”周仪炳(伯宜)。《写作俱记》中确有范寅为周仪炳写字的记录,见光绪十二年三月二十:“写城中周伯宜折扇一面”。周家与范寅难称熟悉,周福清对联乃是转托“鲁季珊”,即鲁希曾侄子、周作人所说的“二舅舅”,其名在范寅日记中写法不一,又或作“继山”。

范氏与鲁氏比邻而居,两家关系相对融洽,光绪四年二月,鲁继山娶妻,范寅特意自杭州赶回绍兴为之祝婚。但此次喜事引发不快,范寅《事言日记》载此日祝婚之后:

鲁宅请酒,先谢而后往。晴轩终年内寝,鸦片而不见人。其子遗棠,朋比下贱,作事多无礼。此次请酒,不论贵贱,皆以邻右睥睨之。乃向请酒者让曰:“今日应专请我一席,乃溷我于乞丐无赖同席乎?慎勿窗隙窥人,终身躲在龟洞。”请者还告曰:“已另设一席,而请文雅陪焉。”乃许而往。

赴鲁宅喜席。仰云哥本已辱在乞丐无赖席中,至此亦进来同席。张子俊(永乐人)、郦拜卿茂才(城中广宁桥)、鲁遗棠皆陪焉。

因设席不周造成范寅不满,其斥鲁氏父子之语乃出于激愤,未必皆然,但鲁希曾吸食鸦片云云似是实语。此次风波未使两家失和,范寅四月日记:

访鲁晴轩。(初八日)

与鲁晴轩坐谈。玉山旧事、修志、缉捕经费、继香吉期、婿。(十一日)

鲁晴轩来回看。在仰云哥书斋会谈。(十二日)

又六月日记:

送《平浙纪略》与鲁晴轩。其子继香去,约天凉再往谈。继香以书价来归,却之。(十一日)

同年九月,鲁寄湘娶妻,范寅再次为之祝婚:

搬书斋家伙为鲁宅婚用焉。(廿一)

访鲁晴轩。其子诒棠、婿郦拜轩等均谈。写门字。(廿二)

中午鲁宅吃便饭,与郦拜卿茂才畅饮。……寅初祝婚。祝曰:和而庄,寿而康,多子孙,宜侯王。鲁继香娶妇。(廿三)

此外两家之间经济及日常礼节往来,亦可于日记中得见。

据周作人所言,鲁氏于光绪十九年搬出皇甫庄范宅:

在癸巳年的年底鲁宅乃分别移居了,小舅父同了外祖母讳盗安桥头老家去,二舅父搬到鸡头山,大舅父则移往小皋埠。(周作人《鲁迅的故家》)

按范寅《记事珠》光绪十九年九月十五日亦记有鲁氏移居之事:

鲁继山搬什物往何万顺,其兄前日已搬往秦秋伊同年家。……范润之告知周被执事。鲁宅作三房搬移。

按周福清科场案事发于光绪十九年七月末,鲁氏移居在九月中旬,则知周氏兄弟避难皇甫庄之时间多不过一个半月。

此外,范寅遗稿,尤其是日记中还较为详细地记载了五猖会、社戏等民俗,是解读鲁迅小说之乡土文化背景之可供参考的旁证。惜乎范氏遗稿除周作人在上世纪予以引用之外,罕见学界介绍、征引,故谨以此文聊加揭示,亦谨表对这位身兼文士与畸人、曾经的绍兴师爷范啸风的一点简单纪念。