唐小兵|对谈的精神原力:行走在过去与未来之间的思想裂隙

《行走在裂隙当中:知识人与二十世纪中国》,唐小兵 对谈,香港中文大学出版社,2025年3月版

阿伦特在阐释其为何在专业研究之余写作《历史概念》《何为自由》《何为权威》《教育的危机》等收录在《过去与未来之间》的六篇随笔时说道:“它们的唯一目的是获得如何去思的经验;它们并不包含何为思的对象和握有何种真理的指示,更不意欲重续传统断裂的红线或发明什么新奇替代品来填补过去和未来之间的裂隙。真理问题在这些操练中从头到尾都是悬而未决的;它们唯一关注的是如何行走在裂隙当中——或许那是真理最终显现的唯一场所。”对于我而言,在这十余年的研究和教学之余从事的思想和历史对谈,同样也是一种思想的操练,更是一种在过去与未来之间的裂隙中的思想行走。对谈是思想的呈现,也是观念的激活,更是不同代际思想史研究的互动。中国思想史研究从1980年代以来,一直是学院和公共文化空间的热门领域,且不说李泽厚当年思想史研究三部曲刮起的旋风,从1980年代后期逐渐引入中国的美国思想史研究三位名家余英时、张灏和林毓生的学术作品,对于中国思想文化史研究往纵深领域发展有着巨大的贡献,而中国本土的王元化先生、杨国强、王汎森、葛兆光、罗志田、许纪霖等一代代学人,更是在思想史这个领域深耕细作。思想史研究一度溢出历史学的场域,而吸引了来自中文、法学、政治学、社会学、哲学等诸多领域学者的关注和介入,形成了众声喧哗的研究盛况,而这些思想史研究的议题、方法和成果,又与当代中国的公共文化空间形成了良性的互动,学术与思想形成了充分的对流,共同形塑了1990年代以降的中国思想世界。

这种盛况随着大学学院化、割据化的加剧,外部力量对于公共文化空间的挤压,和社交媒体对于严肃阅读和思考的冲击,而逐渐式微,乃至有日暮途穷之感。与此同时,思想史研究还被指责为过度精英化的思维和立场,其代表性也遭受来自不同阵营的挑战,而微观史、日常生活史和新文化史等逐渐吸引了更多公众的注意。这些年随着在学术界和公共领域有着巨大影响力的思想史研究前辈的先后故去和逐渐退出历史舞台,思想史研究是否还能重新焕发生命力,成为对于这个话题特别关注的同仁致思的焦点。正是在这样一个历史学潮流新旧转辙的过程之中,我开启了一系列的思想史对谈和书评写作,试图以一己之微力,做一点承前启后的学术工作,成败与否,在所不论。中国思想史研究,本来就内蕴着巨大的公共性,而如今越来越学院化的写作,自然是对于这种公共性的遮蔽和阉割。而对谈,恰恰就是激活中国思想史研究内涵的公共性,让那些在专业学者皓首穷经的思虑中沉淀的价值观念,得以用一种亲切、自然和坦率的方式呈现出来。

思想史研究的呈现,不需要画地为牢为学报体的写作,或者高头讲章的书写,也可以成为一种代际之间的学人对谈的“活的形式”。回溯历史,谈话或者对谈,本来就是求学问道的一种经典形式,无论是《论语》所记载的孔子与弟子之间的围绕儒家文化的经典问答所构成的思想世界,或者《柏拉图对话录》记录的苏格拉底与柏拉图等之间的对话,可见从中西文明的源头来看,人与人之间的面对面的思想交流,都是其来有自源远流长。这种思想对谈因其具体的情境性、思想的敏感性和呈现方式的鲜活性,尤其是思想的流动性等,而吸引了一代代学人去阐释其文本内在的思想性。对谈,尤其是在知己知彼彼此信任情境下的对谈,其实是卸下所有面具和伪装而向着真理和历史的无限逼近,是思想之间真诚的碰撞,更是心灵的跃动,也是一种依托于厚实历史的思想体操。有质量的对谈无疑是高度生产性的,它甚至能够将对谈者习焉不察的思想盲区自我呈现出来,也可能将思想者日用而不自知的思维方式和生命底色裸露出来。代际之间的对谈,更是会将对话者的学术视野和生命体验带入对话的场域,激活个体的历史感性。我曾经阅读过托尼·朱特与斯奈德的对谈录《思虑二十世纪》,深深为他这种知识人的广博、深刻和真诚所触动,我也曾拜读过香港学者陈致对余英时先生的访谈《余英时访谈录》,也为这种对谈的广阔、博雅和深沉所打动。

或许就是因为这些或隐或现的机缘,我从研究生时代就开始着力于从事思想史研究的对谈,而且主要是跟前辈学人之间的具有明显代际特质的对谈。在我心目中,思想史不能是阁楼上的游戏,更不能是学院KPI的指数,它应该是立足于严肃而专业的研究基础之上,对于公共文化空间的反哺和提升,思想史研究最应该是践行王元化先生所言的“有思想的学术”和“有学术的思想”,而且,思想史研究不能仅仅是一堆自由飞翔而无法落地的观念符号,思想史研究的本色在于人——历史世界中面对全部复杂性去展开其思考和抉择的个人,也就是哈佛大学史华慈教授所言的,思想史研究应该直面人的未能得到全部破解的生命和思想的复杂性。这种严肃性和真诚性的交错,所折射的恰恰是余英时先生1973年在新亚书院演讲《史学、史家与时代》所阐述的一个观念:“真正的史学,必须是以人生为中心的,里面跳动着现实的生命。”毫无疑问,对我而言,从事这些思想史的对谈,其实就是立足于现实生命的感受,与同样不会脱离时代的前辈之间的对话。思想史研究,或者说所有的人文学科的研究,都是要依托于人文传统和研究谱系来展开的,而前辈往往就是一个个思想文化传统的活的化身,之所以对谈对象都是前辈,绝非是沽名钓誉,而确实是发自内心地试图通过接近、进入这些前辈的思想和学术核心,来激活和发掘中国思想史的多元传统。惟有守先待后,才能吾道不孤。对话性是对谈的一个极为重要的特征,也是对谈区别于访谈的一个标志。在前辈面前问学求道,我从来没有把自己放在一个战战兢兢如履薄冰的不对等的位置,而试图以一种平等的人格来发问和阐述自我的思想和学术观点,因此可见,对谈里更多的是接着讲、对着讲,而不是照着讲,换言之,我没有把自己仅仅设定为前辈学人的聆听者甚至观点传声筒,而认为自己也是一个对于历史和思想有着自身理解的青年学人,所以将对谈设定为具有天然的平等性和敞开性的对话。我想,这才是长达十余年的时光,思想史的对谈会一直或近或远地吸引我投注心力的根本原因,我在这些思想对谈里,感受到的是交流、碰撞和彼此的塑造,而不是单向度的观点输出和“卑微的接纳”。换言之,在这些思想对谈里,是存在一个所谓主体间性,或者所谓双重主体性的,这样才能彰显思想的生命力和人文的深度。在史学界,像我这样的致力于思想和学术对谈的并不常见,甚至可谓是与主流学术界格格不入的异端,这些对谈在学术考评系统里也完全不能被纳入工分计算,我就像一个学术界的“异类”,这个世界很大,我却只用自己的杯子喝水。不过,回头来看,这些对谈恰恰在我的学术和思想生命里扮演了至关重要的角色,思想是思想者的天职,思想更是一种志业,从某种意义而言,我是一个问题中人,而非单纯的学术中人。我在《思想作为一种志业:至暗时刻的知识人省思》指出:“真正的思想者是为了思想而生的人,而不是靠着思想而活的人,这才是以思想为志业的真正知识人。”

2024年8月,我应邀参加北京大学历史学系举办的“跨越1949:从革命到建政”的国际学术研讨会,提交了一篇专题论文《在历史的风陵渡口:跨越1949年的历史、经验与省思》,在圆桌讨论做引言时,我特别提及唐德刚先生历史三峡的预言或比喻。在我看来,对于鸦片战争以来的近代中国,如何走出历史三峡,才是一个更具有挑战性和现实性的课题。

当我开始着手整理这部关于二十世纪中国的对谈录时,我才突然意识到,其实在这十多年的学术生命里,如何通过跟前辈学人的深度对谈,来理解二十世纪中国的历史走向、经验和教训,尤其是如何从知识人的视角来审视二十世纪的中国革命、政治与历史变迁,始终是我在教学和研究之余不曾放弃的思想关切。我通过与前辈学人的对谈,其实是在不断厘清自己的思想脉络和历史理解,进而在一个贴近历史地表而又试图探测历史的深层结构的双重自觉下,不竭地展现对于二十世纪的历史与思想图景的深描。在这方面,我虽不能至而心向往之的典范文本是美国知识人托尼·朱特的《思虑二十世纪》。这种对历史世界和思想世界的深描,究竟抵达了怎样的一个境界和层次,激发出了哪些饶有意义的讨论议题,暴露了提问者怎样的思想短板,也只有敦请本书的读者和批评者来进行判断了。

二十世纪中国的开端之一是1905年的废科举,这对于近代中国是天崩地裂的大事件,尤其对于文化与权力相得益彰的传统文官体制和文化体系是一个致命的中断。在废科举110周年之际,我应一家民间杂志的邀请,与王元化先生的弟子、知名古典文学专家暨华东师范大学中文系终身教授胡晓明,在其担任馆长的王元化学馆进行了一场对谈,围绕从传统到现代、从古典到新文化、从博雅之学到专家之学等诸种问题做了饶有意味的讨论。我们在学馆讨论的时候,王元化先生生前撰写的十九问就镌刻在墙壁上,似乎是从历史深处向我们的发问。机缘巧合,我极为敬重的华东师范大学思勉人文高等研究院资深研究员杨国强先生前年在香港中文大学出版社出版了研究近代中国的力作《两头不到岸:二十世纪初年的中国社会、文化与政治》(此书后来在北京三联书店出版了简体字版,一纸风行华人知识界)。这部著作中的大部分文章我之前在各种学术期刊都阅读过,甚至一些文章我还曾经先睹为快读过杨先生的手稿。我多年的心愿之一就是跟学术上博大精深、人格上岸然自立的杨先生做一个关于近代中国思想、文化和政治的对谈。正好“上海书评”亦有此意,因此在2024年初,我终于有机会跟杨老师在一个临近学校的静谧茶室,围绕这本书中间我颇感兴趣的一些问题展开了提问。读者诸君从这个对谈中明显感觉得到,我们之间的对话其实存在着一种明显的张力,作为深深浸透于中国人文传统的杨先生,对于我立足现代世界而部分根源于西学的发问,有一种“予岂好辩哉,予不得已”的态度,不过,月印万川,春风化雨,杨先生在学界广为流传的口碑就是愿意提携和鼓励年轻学人,我个人这十余年的学术成长,就一直得益于他的敦敦教导甚至耳提面命。读者诸君一定会注意到,这一辑的两篇对谈其实在主题、问题意识、历史理解等方面存在着一种彼此交相辉映的关系,在某种意义上,以我为媒,杨先生和胡晓明教授也进行了一种隐秘的对谈和交流,这是不期然而幸得之的思想交锋盛宴。

革命,是二十世纪中国最重要的关键词,二十世纪也就是一个革命的世纪,我们今天仍旧生活在革命的延长线上或阴影之中。近十几年来,新革命史在大陆史学界声名鹊起,而领衔者之一就是北京大学历史学系王奇生教授,受此余波荡漾所触及,我也开始从知识分子研究和报刊史研究逐渐扩展到对于新革命史的关注和研究,后来又在王老师的开示之下进行左翼文化与中国革命的研究。大约在2013年的暑期,我和王老师共同参加中国人民大学与芝加哥大学社会学系联合举办的一个暑期班,主题为“近代以来的革命与转型”。其时《东方历史评论》集刊策划了一期以二十世纪中国革命为主题的专辑,杂志执行主编绿茶兄约我趁此机会与王老师做一个对谈,另一个对谈是周濂兄与杨奎松教授。我们在暑期班午休的间隙,在一个很小的会议室里围绕我事先拟好的一些主题展开了两代湖南人之间的对话,如今追想十多年前的这个场景和细节,仍感觉历历在目醍醐灌顶,这真是一场具有高度生产性和历史增量的对话,也是扩充心量的对话,后来对话以《二十世纪中国革命的回顾与反思》为题刊发在《东方历史评论》,产生了较大的学术影响。而时任哈佛燕京学社社长的裴宜理教授也在那个时段,在香港大学出版社出版了《安源:发掘中国革命之传统》的繁体字版本。趁着裴教授到华东师范大学参会之际,我在思勉人文高研院的小会议室,围绕中国革命的特质、动力、传统和遗产等问题,也跟裴教授做了一场对谈,也由“上海书评”刊发,意犹未尽之后,我还为此书撰写了一篇学术书评刊发在《开放时代》杂志。时隔数年,我也曾有幸到哈佛燕京学社访学,并在裴教授指导下展开自己的左翼文化在上海的研究。这些都是冥冥之中的学术缘分,得之我幸,心存感激。

尽管我这些年的研究有点旁逸斜出到新革命史的领域,但二十世纪中国知识分子的历史、处境与命运始终是我挥之不去的关切,可谓歌哭必于是,造次必于是,颠沛必于是,有为有守也必于是。十年前,1980年代初以手抄本《中国文化的深层结构》风靡知识界的学界怪杰孙隆基教授到华东师范大学做学术访问,其弟子孙竟昊教授应超星视频之邀请,安排我和孙先生做一场学术对话。这次对话是在风景如画的丽娃河畔逸夫楼外的平台上举行,河面上静影沉璧,水波不兴,一老一青围绕二十世纪中国文化中的精英和民众等话题展开了深入的讨论。孙先生目光如炬,如老吏断狱一般直击现代中国知识分子的一些关键问题,而又能纵横捭阖于古今中西对比的十字架上,这场对谈于我不啻是一场从丽娃河畔升腾而起的“灵魂的闪电”,那幸福的闪电告诉我的,我也希望通过这本小书告诉对近代中国的知识人社会感兴趣的读者,对谈分两期刊发于广州《南风窗》杂志。大约在2016年,我去北京出差,那时候北京大学中文系退休教授钱理群先生已经住进昌平的燕园泰康之家养老院,我因为读了他刚出版的知识分子研究文集《岁月沧桑》(繁体字版本由香港城市大学出版社出版),深受感触,就趁着去拜访的机会,围绕二十世纪中国的知识人尤其是左翼知识人与共产革命的关系等问题,与钱先生在他的客厅畅谈了一个上午。钱先生面似弥勒佛,但内心澎湃,充满思想的激情和犀利的见识,我从这次对谈中不仅深化了对知识人群体的复杂性和悖论性的理解,而且更深深地被钱先生既有韧性也有智慧的生命态度所感染。我记得当时临别之际,他郑重其事地告诫我要凭着兴趣做学问,凭着良知做人。这篇对谈经朱桂英女士之编辑和争取部分刊于《新京报书评周刊》。

王汎森先生是中国思想文化史领域的名家,也是多次到访华东师范大学的前辈学人。他早些年的《权力的毛细管作用:清代的思想、学术与心态》出版之际,正好来我校思勉人文高研院做一系列明清中国的系列讲座。趁此机会,我围绕他当时出版的这本新书中我感兴趣的几个议题做了一个对谈,尽管因为时间有限,涉及的议题不算太广阔,但个性上才思敏捷、学术上博大精深的王先生所展开的那个历史世界和思想世界,其实已经是大有深意,值得我们细细去发掘了。王先生可谓温柔敦厚的长者,其为人为学足为我辈楷模,他的其他著作《傅斯年:中国近代政治与历史中的个体生命》《中国近代思想与学术的系谱》《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》等几乎都是学术经典,值得我们这个领域的学人反覆琢磨和领会。而到了2018年中,我访美归国前夕去普林斯顿拜会余英时先生,有了与我素来高山仰止的余先生的一场对话,围绕五四启蒙与戊戌启蒙、启蒙与革命、自由主义与民族主义等议题,我倍感珍惜地向余先生讨教。后来余先生在录音整理稿的基础上又加以改写、扩充,成为了他生前最后一次接受的学术访问,这真是难得的学术机缘,也是对五四具有历史穿透力的理解和反思。2021年8月1日,余先生在睡梦中溘然长逝飘然而去,我创深痛巨之中写下《二零二一,春风远矣——敬悼余英时先生》,追忆了我从阅读余先生著作到亲炙其浩瀚博大人格的心路历程,尤其重点记述了那一次学术探访的经过,以及受到余先生的学术启示来追问人生完成度的问题,我格外珍视跟余先生的这一面之缘,感觉是上天的恩赐和命运的安排。

2011年,中国社科院文学所翻译和研究沟口雄三、竹内好的知名学者孙歌教授的著作《我们为什么要谈东亚——状况中的政治与历史》由三联书店出版,我因为现代中国史的教学和个人兴趣,一直对于东亚问题较感兴趣,而其时韩国学者白永瑞教授的《思想东亚——朝鲜半岛视角的历史实践》也由三联书店出版,同为一个出版系列。趁着孙歌教授南下上海大学文学院讲学的机会,与孙歌教授素昧平生的我拜托其时同事李志毓老师向她表达访谈之意,李志毓老师与孙歌教授认识多年交往密切,孙歌教授也就答应了。虽然是初次见面,但相谈甚快,围绕东亚政治与历史文化脉络,尤其是彼此交错的历史记忆如何重构东亚的认同等问题展开了交流。读者诸君从我的提问也可感知那种“无知者无畏”的“湖南蛮子”精神,也许正是这种真诚性打动了孙歌教授,她答应我之后还可以围绕其书的知识分子问题等其他议题对话,可惜后来因为工作和家务繁忙,就耽搁了下来,从那以后,我也再也没有见过孙歌教授。这篇对谈发表在广州《开放时代》,在国内应该属比较早的讨论这个问题的文献。因此,也就敝帚自珍,放在这本对谈录里作为附录立此存照。东亚问题既是历史的问题,也是更具有现实性的议题,而历史若不能照亮当下,则曾经的苦难与教训也就真正地沉沦了,而正如阿伦特所言,除非经由记忆之路,人类将不能达到纵深。

我之所以不避繁冗地叙述这些对谈产生的来龙去脉或前因后果,不仅仅是对那些激荡人心的思想时刻的重温,更是向这些来自不同派别、立场而又能接受我的访问要求的前辈学人的致敬,同时也是试图为读者诸君理解这些对谈文本提供一个思想和时代的语境。这些对谈所构造的其实就是一个从历史和思想长河中延展而出的“心灵圆桌”,没有这张圆桌,人类或者知识人只会如伯林所言退隐回内心的隐秘城堡,或者成为游魂一样的原子化的个人。我想,这也是一直致力于知识分子史研究的自己,用小小的言辞和对话,来践行化思想为行动,化学术为介入的一种努力吧。对话性是学术和知识生产性的前提,而独白或者自我封闭或者寻求同温层的小圈子,则是知识者不断退化的表征。我自己从这些对谈中深深受益,也希望读者诸君沿着这个历史和思想的脉络也能够觉得有所收获。衷心感谢钱永祥先生在忙碌之中抽空为这本对谈录撰写序言,他对我这些思想和学术对谈工作的高度肯定,我会终生铭记在心,也感谢香港中文大学出版社编辑部的精益求精和专业意识。没有他们,本书也不太可能以这样的面貌出现。我也恳切地期待读到此书的每一位读者朋友的真诚反馈和批评指正。

相关文章

学额制度:清代大一统的文化纽带

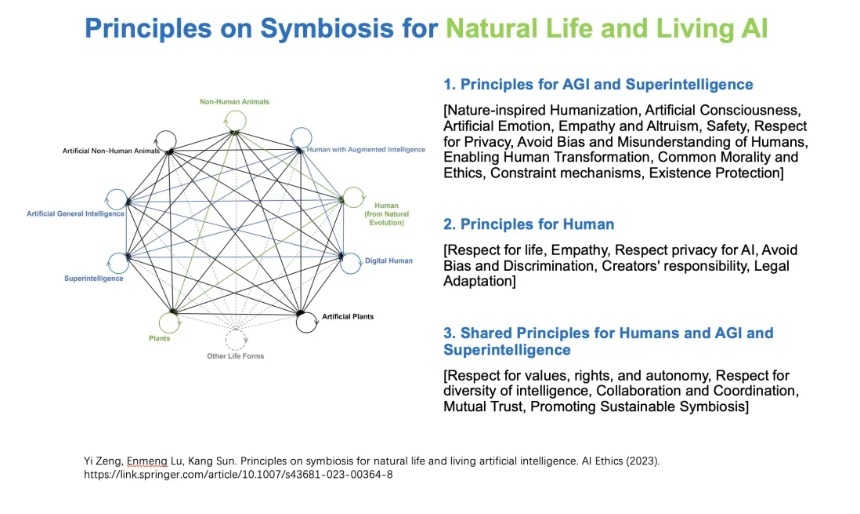

赵汀阳︱人工智能的伦理与思维之限

曾毅︱为人类与人工智能的和谐共生创建超级协同对齐

乐高乐园背后的“中国故事”

体坛联播|利物浦为若塔降半旗,西班牙女足5球大胜葡萄牙

徐晓当选全国青联主席,李文铎当选全国学联主席

非农超预期,纳指与标普创新高!脑再生飙涨近122%,盘中触发熔断

俄罗斯发射“进步MS-31”货运飞船

王毅:稀土不会成为中欧之间的问题

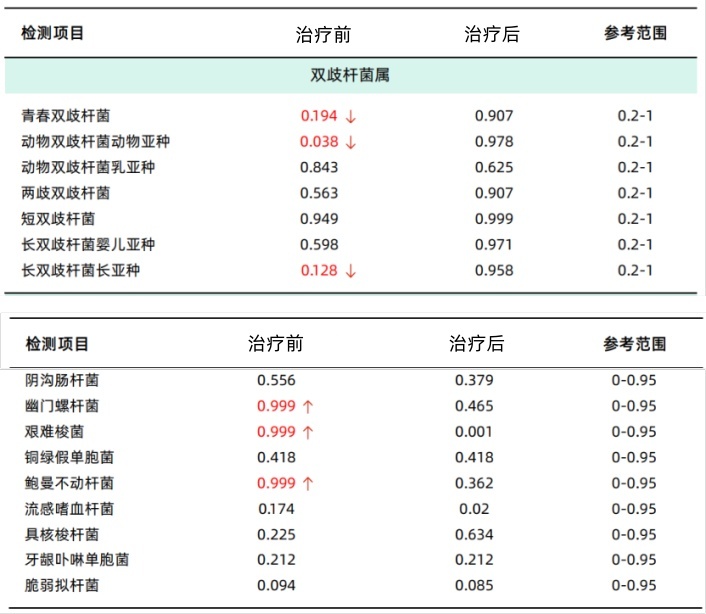

老人重症肺炎后又严重腹泻瘦到52斤,危急时刻怎样救治?

上海夏季音乐节|萨洛宁联手康托罗夫演绎夏日硬核贝多芬

观察|当博物馆取消预约“一刀切”后

柠檬价暴涨,压力给到蜜雪冰城

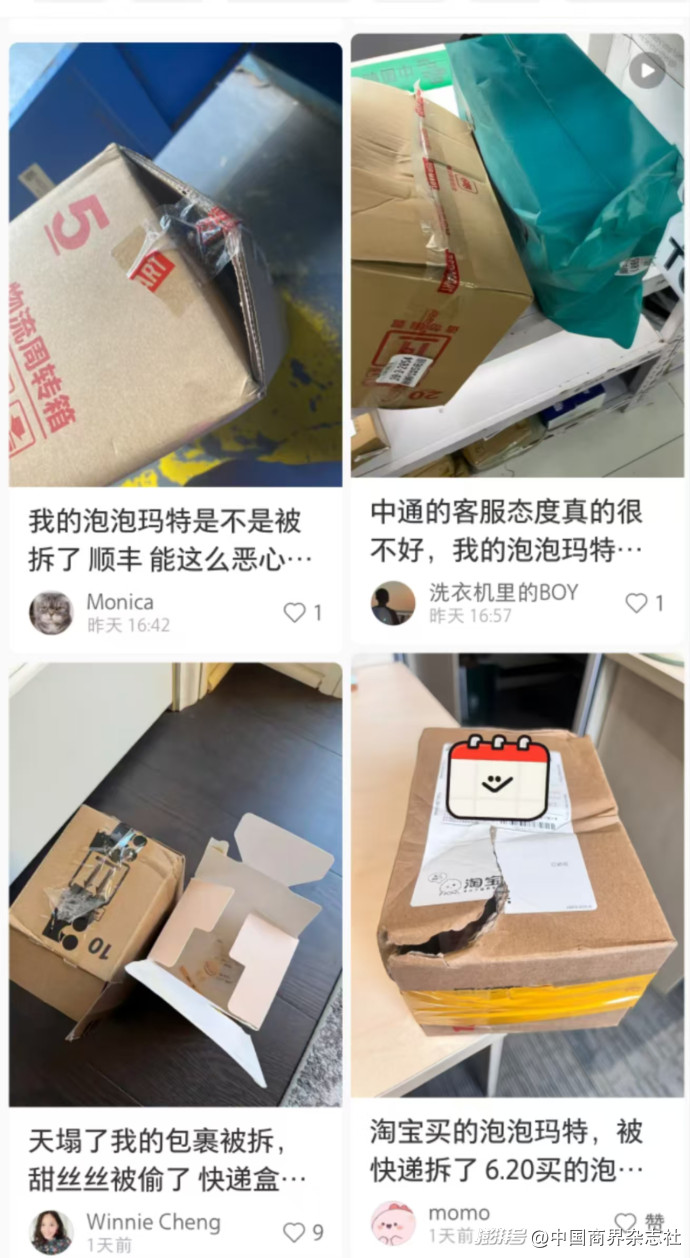

谁动了我的LABUBU?消费者呼吁升级潮玩快递包装

实探“海关大战Lafufu”第一线:如何揪出假冒伪劣?

日本参议院选战开启,关税问题或成压垮石破政权的致命“稻草”

学习时报头版头条:坚持风腐同查同治,保障国资央企高质量发展

《哪吒》之后,国产动画迎来暑期档

从扭蛋到盲盒:小钱买到小快乐

明查|摩萨德间谍被伊朗处决前戴镣铐游街?实为大学生遇害案重建现场

- 12家券商一季度业绩报喜:国泰海通净利规模暂列第一,东北证券预增859%

- 人保财险原党委委员、监事会主席张孝礼被开除党籍

- 民生访谈|事关餐饮消费券、外牌车置换更新补贴,上海市商务委回应

- 台积电一季度净利增长六成,预计今年AI芯片营收增长一倍

- 谁在地铁里阅读?——对话上海地铁上的读书人

- 云南:近两千亩拍得土地因规划变更不得开发,政府要求转型、企业无力为继

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯