李公明︱一周书记:中国语境中的纸神图像与……“视而不见”

近日接连读了两部历史图像研究的专著,很自然又想到了库尔特·塔科尔斯基(Kurt Tucholsky)说的那句话:“一幅画所说的话何止千言万语。”(Ein Bild sagt mwhr 1000 Worte [A picture says more than a thousand words],转见Peter Burke,Eyewitnessing: The Use of Images as Historical Evidence, Cornell University Press,2001,p.9;彼得·伯克《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社,2008年,2页)面对历史上留存下来的无数图像,想到有无数人曾经看到过那些图像,要说的话真的何止千言万语。在“图像”与“观看”之间的思考与探索,既有兴奋与洞察,也有清醒与困惑。如何从历史图像学的研究视角尝试去读懂其间的“千言万语”,这是研究者的意图与祈愿。

《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》,李明洁著,商务印书馆,2025年6月版,304页,98.00元

李明洁教授的《神交——纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏” 研究》(商务印书馆,2025年6月)以收藏于美国纽约哥伦比亚大学东亚图书馆、富路特夫人(Anne Swann Goodrich,1895-2005,中文名:富平安) 捐赠的“中国纸神专藏”(Chinese Paper Gods Collection)为专门研究对象,是首次对这份图像档案及其捐赠者进行全面整理、挖掘和研究的学术成果。这是一份收藏在海外的极为珍稀的中国民俗神灵图像档案,面对的是一片穿越在“中国纸神”世界和世界的“中国纸神”之间的幽冥领域,作者以民俗学、宗教学、人类学、艺术学和历史图像学等跨学科、跨文化的深度研究向世人重新展示了这份图像档案所蕴含的文化密码与精神世界,揭示了中国传统民俗信仰文化中的精神价值、被遮蔽的文化交流史实以及在全球化语境中重新讲述中国民俗的普世意义。

首先引起作者注意的是“中国纸神专藏”(ChinesePaper GodsCollection)中的“纸神”(Paper Gods)这个概念,因为无论在中国百姓历来的民间信仰实践中,还是在国内宗教学、民俗学和民间美术等相关的学科研究中,这个提法是相当罕见的。在这里“纸神”所指称的是这批主要是门神和纸马的藏品,来自1991年捐赠这批藏品的富平安,那么她的依据是什么?她在自己的著作《北京纸神:家庭祭拜一瞥》(Anne Swann Goodrich,Peking Paper Gods: A Look at Home Worship,1991)中说是1931年在北京看到门上贴的画像和妇女手上抱着纸做的小神龛,于是问人得来的答案就是“纸神”(Paper Gods)(5页)作者也知道在1924年北京大学风俗调查会关于征集新年民俗物品的倡议中有“神纸”这个提法,那么会不会是富平安用英文记下的“纸神”其实只是当时北京人说的“神纸”呢?(同上)从两种文字转译的变异来看是有可能的,另外作者也指出,早在1963年,藏家孙家骥(1919-1978)在其文章中就使用过“纸神”这一提法及“表面上看来是一张画,实在是神”这一准确的性质判断。因此,虽然“纸神”之名在中文语境中是极为罕见的,而且也无法证实哥大东亚图书馆的“中国纸神”(Paper Gods)这个概念究竟是误译还是译自中文,“不过至少可以证明,以‘为神所依’来作为分类标准,是可以心同理通地从中国民俗版画中归纳出一批具有区别性特征的‘纸神’来的;而且放眼海外广泛收藏的中国纸质民俗文物和民俗文献,哥大东亚图书馆的做法并非孤例,而是有着相当的典型性,尤其是在20世纪前后海外汉学对中国民间信仰的研究著作中,‘纸神’之说频现,它们用Paper Gods或者类似的外文说法。来概称中国各类民间纸质神像,其出现的概率要远大于中文语境中之所见。”(7页)比如,美国传教士队克勋( Clarence Burton Day, 1889-1987)1915年来华,几年后任教于杭州之江大学并开设“宗教史”课程,他和学生们共同收集了两千多张纸马。他详细考察了纸神在浙北农村的使用、其背后的民间信仰系统及民国“新生活运动”后的变化情况,于1940年出版了《中国农民信仰:中国纸神研究》(CiD Clarence Burton Day,Chinese Peasant Cults: Being A Study of Chinese Paper Gods, Shanghai:Kelly and Walsh Limited,1940),副标题中就用了“纸神”(12页)。这是在“纸神”概念使用中清理出来的词源情况。

然后就指向概念研究中的观念性问题。美术史界向来沿用的分类概念首先是绘画、书法、雕塑等,其次又有宗教、皇家、文人、民间之分,都是宏观分类概念。再往下分类,比如原来流行的“民俗版画”“年画”等分类概念的确无法完整地表达出对象的使用性质与文化属性。正如李明洁所指出的,在这些概念下“所谓的研究往往只侧重民俗版画作为民间艺术的图像特点,或者讨论具体图像的象征意义,极少从民间信仰的特征及其仪式用品的角度出发,去统括这些纸品整体的特性和功能,甚至可以说是刻意回避‘纸神’因为具有‘神性’这一核心特征而作为整体的存在。因此,有必要正本清源,理解海外人士在域外语境中以‘他者’视角,对中国民间信仰之‘神灵系统’所做的这样一种直观的概括,重新思考‘纸神’的‘神性’的首要性,复活并深究‘纸神’作为一个神系统及其载体的功能,重估‘纸神’所承载的信仰仪式和社会习俗交互作用的综合价值。”(8页)这已经讲得很清楚了。但是作者还进一步强调了这个问题的重要性:“需要一再强调的是,‘纸神’这一命名方式明显区别于中国年画、民俗版画乃至纸扎等传统民俗纸质产品的内部分类,呈现出了别具一格的整体性观察视角、对照性的认知方式和特别突出的灵性关怀,是概览近现代汉学在相关领域的研究时无法回避的概念。如果暂时略去散见于日记、游记、照片和信函中的零星录述,专注于现代意义上的系统性研究的话,海外学术话语中出现的中国‘纸神’,就会呈现出相对清晰且较为整饬的学科性特质。这是在20世纪前后世界格局剧变的历史背景下,中外频繁的冲突与密切的交流所致,也是域外汉学研究自身的传统延续所及。尽管统括在‘汉学’名下,但细查源流,还是旨趣各异,其中最显著的当推宗教学、人类学、艺术史学和民俗学。”(10页)

在这里有两个层面的问题值得思考。一是复活在传统语境中“纸神”的真实性质,复活一个以神为中心的价值观念及其日常操作系统,一个神、纸、人合一的原生态景观;二是“他者”目光中的神性体系回归本土,首先带来的是“正名”的机遇与文化记忆的激活。远游的“纸神”魂兮归来,的确是一件大事。或许在某种类型的东方主义论者和激进主义无神论者的心目中,纸神崇拜就是妥妥的封建迷信,是对现代理性的屏隔与拒绝,因而是中国社会现代转型中的文化心理障碍。应该说这一视角并非全无道理,但是任何事情一旦被从真实生活语境中抽离出去,有“道理”的视角也会变得苍白无力。《神交》解构了理性话语中对于民间信仰的误读,重新连接了信仰与生活语境,使“纸神”背后的血肉之躯重新获得生命,不再仅仅是“封建迷信”概念中的他者。但是,当在西方收藏家与研究者的“他者”目光中复活的“纸神”远游归来的时候,如何重新认识和接纳被“正名”的“纸神”?如何在双重“他者”魅影中使“纸神”的本土主体性满血复活?这是汉语相关学界应该思考的问题。我认为,作者对“纸神”这个概念的挖掘与坚持的确有其重要意义,是从概念史的视角中重新连接被边缘化的地方知识与全球化融合的真实联系,有利于打破底层与日用文化研究中的学科中心主义与概念固化格式。在民间信仰研究中恢复神性概念的真实语境。

接下来,作者分别从宗教学、人类学、艺术史学和民俗学等多学科视角出发,阐述了自十九世纪中期以后西方各国传教士、学者、收藏家群体来华收集、传播、研究和收藏“中国纸神”的具体情况,可以说是呈现出一幅以“纸神”为中心的海外联络与藏宝图。在这幅“纸神”景观中,更凸显了该书研究焦点——哥大东亚图书馆的“中国纸神专藏”的独特价值:富平安的捐赠来源于她一次性地在北京纸店旺铺的集中性采购,时间、地点、售购双方的信息都明确清晰,这批藏品直接就是当地当时民众信仰生活的使用品,加上她以公理会传教士的身份接触到北京普通百姓的信仰生活,在她出版的《北京纸神:家庭祭拜一瞥》《中国地狱:北京十八地狱庙与中国的地狱观念》和《东岳庙》这三本书中均记录了当年采写的当地信众的说法和做法,使得这批“中国纸神”专藏具有极高的原真性和较为充足的原生背景资料(13-14页)。另外还有两点是值得注意的,一是传教士的特殊身份使其对中国“纸神”收集及研究的覆盖率和细致度乃至其形而上的阐释性“都殊为卓著”,较为严谨地为清末民初中国百姓的民间信仰及其日常实践建立了较为完整的图像档案;二是教会学校常组织中国学生参与收集纸马的活动,不但有利于扩大收集范围和藏品的代表性,同时也培养了中国学生从宗教学、民俗学等视角重新认识自己文化传统中的信仰体系以及习焉不察的地方性知识(15-16页)。

在我看来,从“中国纸神”的神性正名到信仰文化传译中的传播、回归与交汇现象,正是“神交”这个书名中蕴含的深意。“在本土的文化自觉日渐高涨的今天,域外‘中国纸神’档案在多重往复的意义上,成为亟需被认真审视的镜像式的存在。近现代汉学对‘中国纸神’的研究,在新世纪全球化的浪潮中,温故知新地敞开着视域融合的学术新空间,跨越山海,无问西东。”(38页)的确如此,该研究的意义莫大焉。在《纸神归来:哥大‘中国纸神专藏’研究如何重构民俗记忆与文明对话》这篇研讨会报道中,几个小标题分别是:学术点睛:为什么“纸神”概念是重要的?图像之争:谁掌握民俗图像的阐释权?隐秘信使:被折叠的学术史,思想交锋:问题意识和努力方向。

在我看来还有一个重要议题应该突出,就是在第三章“从《神祠存废标准》看‘中国纸神专藏’的历史物质性”中所论述的民间信仰与国家政治意识形态的对抗与博弈。在2019年5月由金光耀教授和我召集主持的《图与史:20世纪中国的历史与图像及视觉文化研究》学术研讨会(复旦大学中华文明国际研究中心、文史研究院共同主办)上李明洁教授的发言就是讨论这个议题,后来写成论文发表。中华民国内政部于1928年颁布《神祠存废标准》作为清理传统神祠的法律依据,作者以此与“中国纸神专藏”展开分类对照研究,带有结论性的阐释是:“《标准》作为民国政府‘政权意志’的代表,从大口径来说,当然合理,但其中似也需要考虑到其背后的政治博弈和地域因素。该《标准》在1928年年末由浙江首推,当然反映了1928年正式建政,尤其反映了国民党‘党治’和‘训政’的背景下对意识形态(包括‘民间信仰’)进行规管的意图,也反映了江浙是南京政权实际上的畿辅地区的事实。实际上,名义上相同的民国政府,不仅前后期(以1928年为界)政策特点不同,而且南北(南京、北京)之间也差异明显。如果从这些角度去理解哥大纸马,或许就不是单一维度上的‘官’(国家/现代)‘民’(民间/传统)关系,而是复数形态下的‘官’(不同政府)‘民’(不同地域)关系,情况可能会更复杂。”“在《标准》的透视下,哥大纸神的历史功能和历史意义显现了出来,正是这一特质使其区别于以艺术流派风格和木版水印技术为遴选标准的常见的年画收藏。”(95-96页)哥大纸神收藏的历史意义固然得到进一步的论证,但是相比之下,在民国新政权背景下的民间信仰与国家意识形态规训的博弈无疑具有更重要的研究意义。

《视而不见:近代中国视觉文化》,黄琼瑶著,广西师范大学出版社丨新民说,2025年5月版,328页,69.00元

黄琼瑶博士的《视而不见:近代中国视觉文化》(广西师范大学出版社,2025年6月)是一部以晚清民初视觉文化与社会变迁等历史景观为核心的研究论文集,通过对画报、广告、印刷、电影等视觉媒介生产、传播及接受等多层面的深入研究,揭示了视觉图像作为历史变迁和社会心态的形象视窗的广度与深度。在近年来我所读过的同类研究主题著作中,收入该书的这批论文的确如陈建华教授为本书撰写的长篇序言《“看客”的密钥》所说的,“文章史料与理论运用俱佳……尤其是她着重探讨‘技术’与‘性别’这两个方面,走在视觉文化研究的前沿……”(1页)的确是这样,读者不妨跟随作者混入上海开埠庆典现场,在密集的看客人群中感受新的时代氛围,同时还可以发现被涂改的慈禧贺寿灯笼,令人想到在中西、新旧之间复杂微妙的政治文化博弈;你也可以跟随作者遍览百年前时装仕女的新潮,或是在一旁贪看法治旗号下的示众、凶杀或追捕……只要你睁开眼睛、注视图像,时代的变迁就是一幕幕精彩纷呈的视觉景观。

陈建华教授的序言更是一篇极为精彩的导论,既有对本书各种研究议题和研究方法的深刻分析,同时也不断阐释了他一直探索的重大问题:在摩登视觉文化与中国现代历史道路的想象共同体之间,究竟有着怎么样的联系和历史性挫折。这篇“序言”一开始就谈到上海在清帝国危机历史背景中的繁盛得益于中外文明的交往,租界内政经外交的制度和运作机制所尊奉的是列强宰制的“公理”而非天朝的道德律令。从《申报》到《点石斋画报》,大众文化和娱乐的公共平台、映现全球奇观的视觉媒介被建构起来,本埠新闻在画报里被生动赋形,光怪陆离。从空间、制度、公共平台以及视觉景观来看,这是中国历史中从未有过的新纪元。“如此,书名中的‘视而不见’,也可看作对新媒体的隐喻。照相和石印技术造成印刷业的突然兴起,也带来新的认知世界的方式,在民族想象共同体的时代,发现自己在世界上的位置、我与他者的关系……人们走出传统田园牧歌的光晕,迎来一个二元的新世纪,注视当下发生的一切,面对瞬息变化的、不确定的时代与自我。”(3页)准确来说就是,新媒体到来的时代就是一个关于认知世界、建立民族想象共同体、重新认识时代和自我的新时代,不应该对此“视而不见”。这是一种衍生的阐释。黄琼瑶自己对此书名也有过解释:“它包含了围绕着‘观看’的三重迷思”,一是在图像时代中有很多人仍是“视而不见”;二是对“看见”本身 的反思——“我们能否想象自己的眼睛,破除表层符号,抵达深层的精义?”;三是对世界的认知、理解中的有意漠视和无视,认为不应拒绝观看、理解和探索。(12-13页)这也是一个思考“视而不见”的重要视角。

从陈建华认为可以看作是对新媒体的隐喻的说法,我想可能还有着更切入研究语境和问题意识的指向性。他继续谈到《点石斋画报》作为华洋合作的产物存在了十五年,其间的合作不免存在冲突、协商与妥协,其持续性值得关注。那么我们是否对此“视而不见”或不够重视?他说画报的内容极其庞杂,学者做了大量研究,却很少言及它的政治文化倾向与华洋权力关系之间的联系。鲁道天·瓦格纳在《进入全球想象图景:上海的〈点石斋画报〉》中指出,画报“代表了读者中普遍盛行的价值观”,“高度尊重当局的根本上保守的政治和社会立场”。陈建华说这提示有益。对这个问题我们也是否“视而不见”呢?画报中有包括许多关于中西巡捕、印度巡捕或洋人的报道,揭露他们为非作歹、欺压良民、知法犯法,由此“不难发现图像在千姿百态中贯穿着一根法治的主线,旨在维护城市经济秩序管治与文明规训。华洋之间如果确有比个人情感更有效的某种默契.那应该是共同尊奉的重商主义契约精神和注重实利的意识形态,而这也正是新媒介的公共性逻辑”(6-7页)。所有这些不正是在近年来已成某种热点的清末民初画报研究中被“视而不见”的问题意识吗?如果在我们的研究中的确存在这些“视而不见”的现象的话,其原因恐怕不是由于材料的局限带来的视觉盲区,而是因为某种固化的主流观念导致的研究者语境中的“视障”。

在黄琼瑶的这个颇有启发性的“视而不见”议题以及陈建华把它看作是新媒体的隐喻中,我想到的是几年来在阅读陈建华的几本大著以及与他访谈过程中一再讨论过的那个宏观的历史问题。由于“摩登”就是建立在现代都市物质与商品贸易基础上的一种文化建构,新奇、时髦、感性刺激和欲望消费是其核心涵义,那么从社会历史的变迁来看,摩登就是一种推动社会向现代性转型的重要文化力量。在中国现代历史的革命、改良、保守等激烈的观念及实践博弈的历史叙事之中,摩登作为一种文化力量的历史作用一直被忽视或被严重低估。这种认知和研究中的“视而不见”与宏大历史叙事中的排斥性紧密相关,上海摩登的现代性叙事不得不被遮蔽在历史的褶皱之中。因此在今天的摩登视觉文化研究中,应该揭开导致“视而不见”的那块意识形态观念的面纱,重新认识在图像世界中呈现的“日常现代性”(everyday modernity)所具有的形塑历史-社会机制的重要作用。关于这个问题,陈建华曾经指出:“所谓制度移植并不限于政治上师法欧美或苏俄的方面,而是多元多层次的,尤其在日常生活、大众心态方面的变迁要比政治体制来得更为基本而深刻。”(《紫罗兰的魅影——周瘦鹃与上海文学文化,1911-1949》,上海文艺出版社,2019年,自序)而摩登都市的图像生产与传播正是这种“制度移植”的视觉文化证据,这种“更为基本而深刻”的历史力量实在是不应该“视而不见”的。或许可以说,把“视而不见”看作新媒体的隐喻,也是一种“‘看客’的密钥”。

陈建华从黄琼瑶关于“女看客”的出色研究中,看到了绘制画报的画师们的集体“心态”:“与其说是无意识的投射,毋宁说是形而上地构建一个民族想象共同体。更为重要的是,这一共同体作为全球信息与价值的流通渠道,必定是五光十色、众声喧哗的,以表达、对话为基本沟通形式,为文明社会的发展奠定基础,这种多样性与过渡性也展现在“女看客”在启蒙与娱乐之间具有妥协色彩的视觉修辞上。如果与《申报》相比较,《点石斋画报》更为完整地构建了想象共同体,这是其特殊贡献。至于甲午战争之后,梁启超口口声声以‘四万万同胞’的名义呼唤‘民族主义’时代的到来,将中国的想象共同体推向新阶段,也正应了麦克卢汉(McLuhan)的‘媒介即延伸’的说法。”(13-14页)说实在的,能够从“看街女”图像中敏锐地看到梁启超所呼唤的民族主义新时代和中国想象共同体的新阶段,真的需要破除“视而不见”重重视障。

回到黄琼瑶书中那篇同样出色的论文《图像穿破历史:上海租界开埠五十年庆典组图的图像阐释》。1893年11月17日至18日,上海公共租界举办了一次庆祝上海开埠通商五十周年的盛大庆典,《点石斋画报》在1893年12月3日以名为《赛灯盛会》的连续九幅画报的篇幅报道和描绘了此次庆典的盛况。作者运用内部语境和外部语境相结合的研究视角和精湛的图像分析方法,“尝试从《赛灯盛会》的图-文关系中,察看开埠庆典在视觉化中被赋予的价值、意识形态与情感层级等面向,以期从中勘探晚清上海租界之中微妙而复杂的华洋关系与社会心态”(5页)。其中有两个研究议题我觉得颇有意义,写得也比较深入。一个是“献媚西人”与“尊君亲上”,1893年11月17日这一天也正是慈禧的五十九岁寿辰,但是在《赛灯盛会》的图文中并没有强调此次庆典与慈禧寿辰之间的关系,仅在《赛灯盛会三》中的一处出现“寿”。但是实际上在庆典过程中却是兼顾开埠庆典与贺寿,那么为什么在画报中有意弱化贺寿呢?作者还看到了保留了修改痕迹的印刷前的《赛灯盛会》原稿,意外发现图中部分灯笼上原本题写的“预祝万寿”被统一涂改为“通商大庆”。这是图像研究中非常重要的细节研究,为本文的论证提供了有力证据。关于《赛灯盛会》如此处理的原因,一是在报道新闻时的把握主题的原则;二是本来就不想报道慈禧寿辰,只是为了避免给人以“献媚西人”的口实而保留了一个“寿”字。这既说明了清政府的权力在上海租界影响式微。但是更重要的是《赛灯盛会》“展现了当时深层的社会心态的另一种真实,揭示了开埠庆典意义建构的多重面向:虽然开埠庆典中现代性的繁荣掩盖了殖民性的创伤,民族主义的情绪并未成为主流,但对当时的华人而言,参与西人的开埠庆典仍需要找到正当的理由。……这使得慈禧寿辰成为华人参与开埠庆典的托词,同时,也使华人陷入调停两者的困境。双面的灯笼实现了‘献媚西人’和‘尊君亲上’之间的调停,成为晚清上海民众情感结构的隐喻,在清政府与租界的双重压迫之下,双面的灯笼映照出晚清上海民众的双重焦虑。”(26-27页)

另一个议题是对第九幅、也是最后一幅图像的分析。画面描绘的是赛灯游行中的一个小插曲,一个欠债者被债主在观灯队伍里发现并被抓住。这种戏剧性情节其实非常真实,在今天的新闻中就有过不止一次的某犯罪嫌疑人在歌手演唱会上被抓获的报道。作者对此图的分析很有意思:一是图画叙事技巧的展现;二是要传达训诫的意义;三是在不影响和谐主题原则下的小冲突。陈建华指出,“作者处理‘看客’的辩证关系,从图像系列的编码方式揭示其背后华洋权力关系。精彩的是对最后第九幅图的解读,此时画风一转,图中是某看客被其债主认出、被揪住辫子的情景。这使整个庆典的气氛一下子走了调,‘无意间透照出租界里西方治权的缝隙和开埠庆典视觉宰制的失效’,琼瑶通过形式分析揭示画报制作背后华洋权力的复杂关系,别具启发性。”(序言,6页)可以说,从摩登上海的视觉文化中,可以辨析出一种在开埠的历史语境中面向现代性的生活方式和情感氛围,以及一种都市身份的自我觉醒。这些视觉图像提供了从全球视角的现代性与跨国文化叙事中重新认识和讲述现代中国故事的历史证据。

最后回到远游归来的中国“纸神”与“视而不见”的时代隐喻。两部著作虽然研究主题不同,但是有着重要的相通之处——都是在以“日常现代性”为中心的视觉图像中挖掘的历史记忆,探索重构真实历史语境,引领读者重新认识自清末到民国时期的文学与都市商业、视觉文化与印刷资本主义、抒情美学与建构中产社会制度的关系的历史轨迹。从历史图像学的视角来看,这是一个不断成长、多元共生的图史研究的新“话语场”。

相关文章

美媒曝特朗普曾威胁“轰炸莫斯科”,俄方回应:无法证实

为“巴西特朗普”喊冤,特朗普对贸易顺差国巴西征50%关税

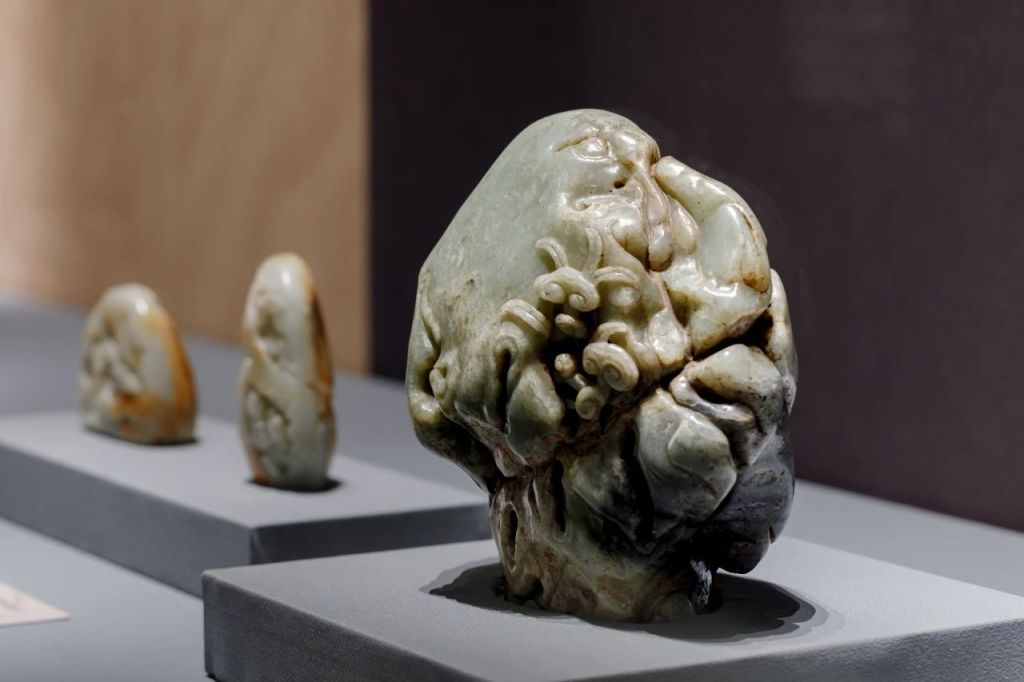

“好玉之风”吹进展厅,山西博物院讲述玉文化的崇古与创新

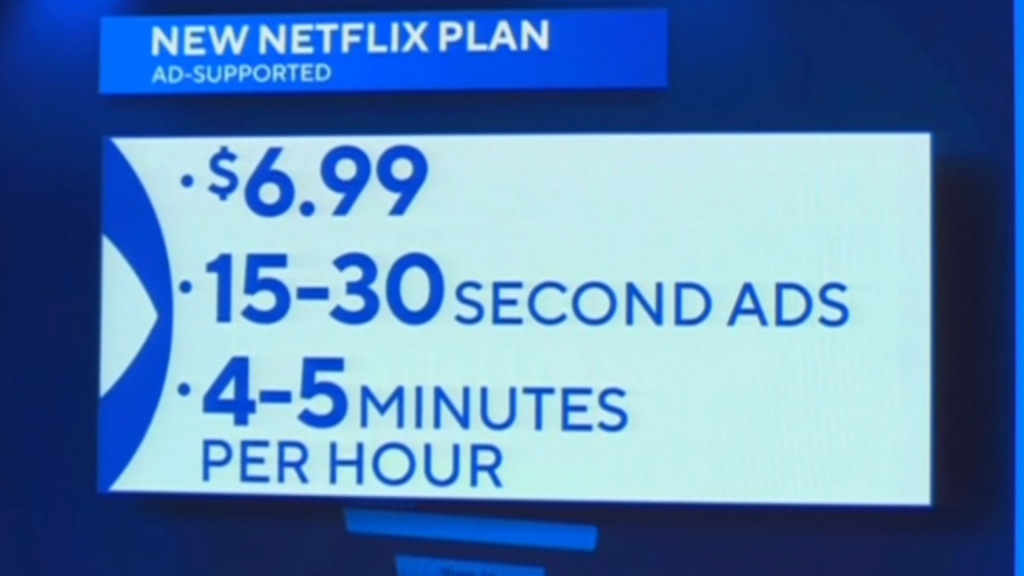

半价电影前先放半小时广告?美国AMC增加贴片广告引争议

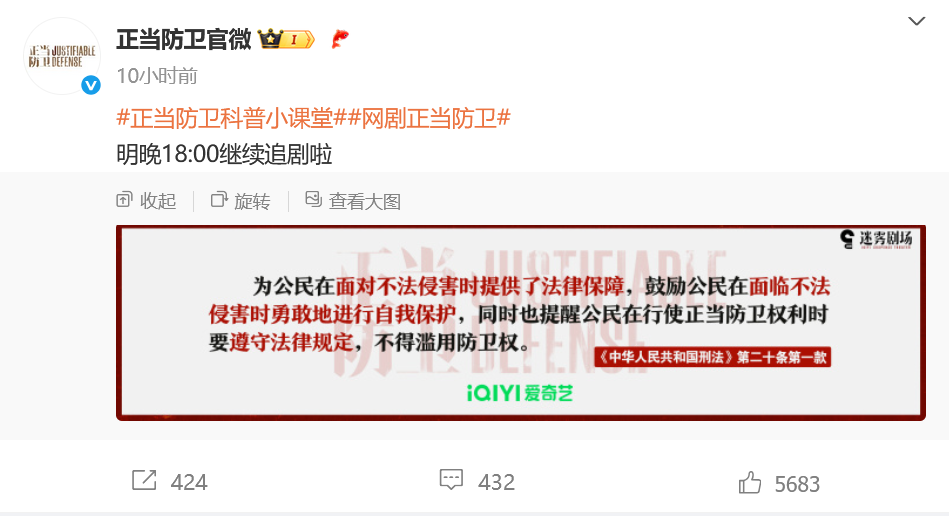

《以法之名》《正当防卫》的观众在吵啥?

宁夏“西夏陵”冲刺世界遗产,是我国今年惟一申报项目

2025年过半,文学书卖不动了?

山西运城通报“小区大门变面馆”:三部门联合正调查

“赣超”来了,2025江西省城市足球超级联赛12日开赛

美国核潜艇首次停靠冰岛,北极水下暗战升级

蛀牙不疼就不用治?拖延补牙的三大恶果承担不起

别信谣言,大夏天的,这几种情况都能洗澡

全省干部齐学人工智能后,浙江出炉首本专门培训教材

云南明确导游被吊证处罚后不得再申证,严查恶意尾随、“包厢式”推销商品

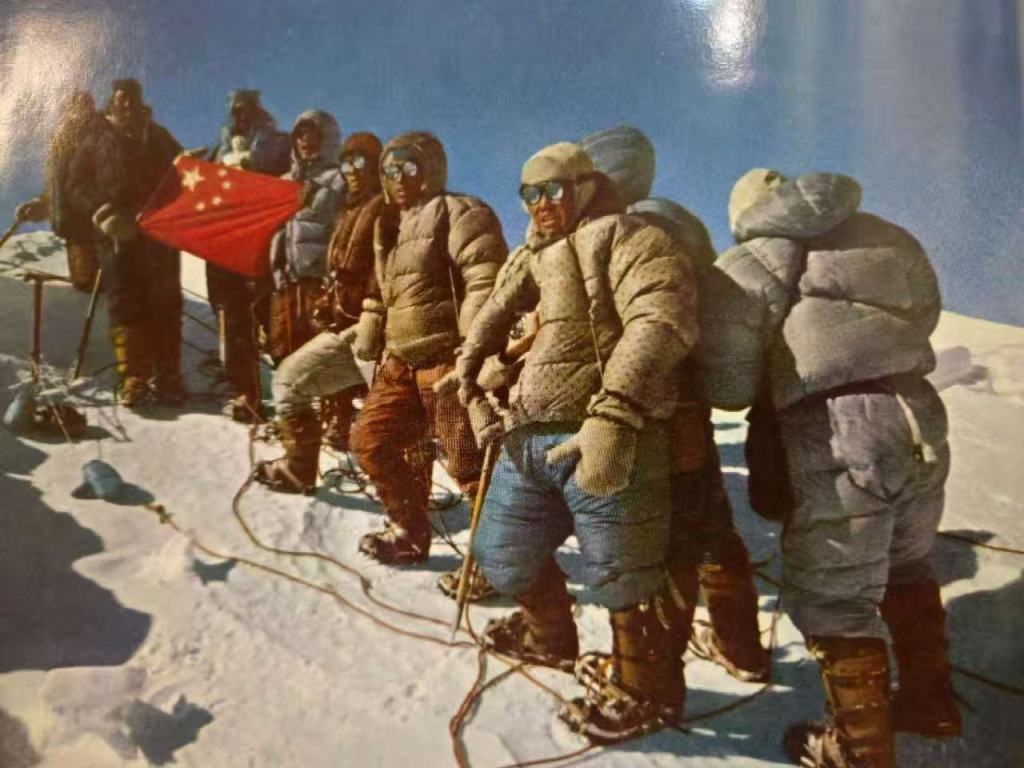

向高山进军:竺可桢与中国珠峰科学考察

亚马尔点燃上海夏天,最强“小孩哥”的快乐很简单

专访|滕威×魏然:重估二十世纪拉美左翼思想资源价值

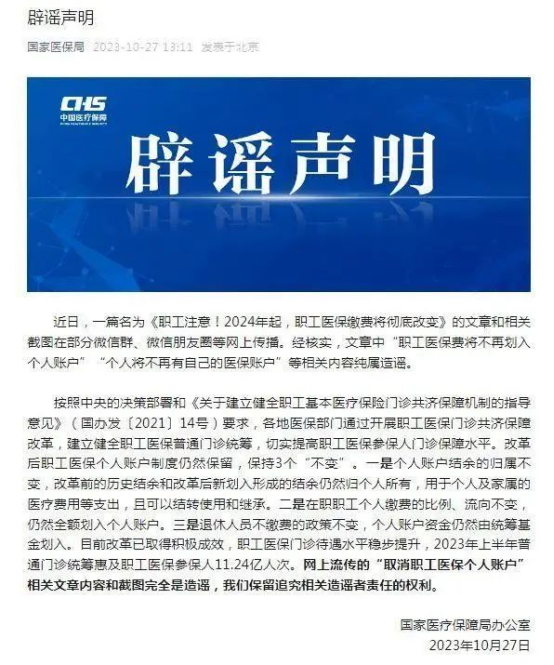

官方辟谣平台:“医保‘个人账户’将全部取消”系旧谣新传

不做“天才少女”很多年,妈妈球员本西奇再闯大满贯四强

国际知名岩土工程专家吴宏伟将任香港科技大学副校长(大学拓展)

- 三河市委主要负责人被免职!人民网评:用追责硬手段真正维护营商环境

- 青海大学常务副校长(正厅级)任延明拟调任青海省直单位正职

- 中央网信办:加大涉“开盒”挂人等违法违规行为举报受理处置力度

- 汪元程已任湖北荆州市委书记

- 小伙称被骗婚骗惨了:存款金条怀孕全是假的,岳父岳母找人演

- 国家统计局:美国加征高额关税短期会带来一定压力,但改变不了中国经济持续长期向好的大势

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯