对话英国驻华大使魏磊,上海与伦敦都有植根于水的开放精神

10月24日,英国新任驻华大使魏磊(Peter Wilson)推着一辆英国折叠自行车Brompton,与记者相约骑行上海黄浦江畔。他还展示了一张老照片,摄于近二十年前的中国,年轻的魏磊身后是一张北京地图和一辆折叠自行车。

“在伦敦——我相信在北京上海同样——很多时候骑行能更快到达目的地,伦敦的天气有时非常糟糕,一辆能在20秒内折叠的自行车可以被轻松带上出租或地铁,我喜欢这种便利和自由。”从骑行开始,创意设计成为开启本次对话的独特起点。

这是魏磊阔别15年后再次到访上海,2010年上海世博会和英国馆“种子圣殿”的记忆依然鲜活。当英国建筑师托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)的大胆创意遇见上海的开放与包容,“种子馆中有一种追求独特的创新与胆量,这是理想中的中英合作,未来我们期待更多”。在魏磊看来,上海与伦敦的共鸣还植根于以水为脉的开放精神。

魏磊展示了一张20年前的老照片

Q:非常好奇,您的中文名“魏磊”从何而来?

A:二十世纪60年代我爸爸(卫奕信David Wilson,著名汉学家,曾任香港总督)曾经在北京工作,当时他有了“魏”这个姓,后来去香港改成了“卫”,我沿用了此前的“魏”。名字“磊”是因为英文名皮特(Peter),皮特的英文(词源)有石头的意思,我的朋友帮我选了(翻译)石头这个意思,而不是直接翻译声音(音译),所以有了“魏磊”。

Q:您曾提到,上一次来中国是15年前,2010年正是上海世博会举办之时,当年英国馆蒲公英造型的“种子圣殿”至今仍让人念念不忘,您还有印象吗?

A:确实,上一次来上海是在2010年。上海世博会在我心中占有重要位置,英国建筑师托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)设计了“种子圣殿”,它的重要性在于,它让我们与上海、与中国开启了一段独特的文化交流之旅。当然对于设计师本人同样,昨晚在上海英国商会110周年庆祝活动上,托马斯·赫斯维克在一段视频中谈到,种子馆为他个人的设计生涯及其公司打开了一个全新局面。

英国种子馆的设计独特又大胆,不同于传统堆砌展品的方式,我们放弃了面面俱到,而是选择简洁,只基于一个核心创意去追求它的极致呈现——可以说这是冒险的,很荣幸它最终受到了大家的欢迎。

我想说,上海的开放与包容让这个来自英国的创意大获成功,种子馆中有一种追求独特的创新精神和胆量,这是我所期待的,我期待未来在中英之间能看到更多这样的合作。

2010年上海世博会“种子圣殿”

Q:上海世博会“种子圣殿”之后,许多英国建筑师都陆续在中国有了落地作品,包括种子圣殿的设计师也在上海有了天安千树、漩心Orbit,建筑为何成为中国人感受“英式创意”的一个独特视角?

A:今天我们看到了大卫·奇普菲尔德建筑事务所(David Chipperfield)设计的西岸美术馆,福斯特事务所(Foster+Partners)设计的阿里巴巴大楼,据我所知,福斯特事务所对这栋大楼的设计非常自豪,它的能耗设计非常高效,也结合了人工智能。实际上,在建筑领域,中国有很多领先的技术和工艺都值得被引入英国,推动互利共赢。

实际上,建筑之外,中英之间的创意交流还有非常多。艺术上,《不眠之夜》(Sleep No More)在上海演出了近十年,关于亨利八世六位王后故事的音乐剧《Six》也广受欢迎。当然还有我们刚刚看到的大卫·霍克尼(David Hockney)(展览)——我曾在荷兰见过他,最难能可贵的是,他看待世界的方式始终年轻。当然还有泰特美术馆与浦东美术馆、上海博物馆东馆与英国国家肖像馆等等。

西岸美术馆,大卫·霍克尼(David Hockney)展览

Q:眼前的这条黄浦江是上海的母亲河之一,人们常用它与伦敦的泰晤士河相比较,您有类似的联想吗?两条河流有何共性?

A:说来有趣,刚刚当我站在露台高处俯瞰黄浦江时,它确实给我一种亲切感。黄浦江是上海的生命线,河流关乎贸易、关乎商业,更关乎一种对于世界的开放性——泰晤士河同样。可以说,河流映照着上海、伦敦这样的城市,我们都是以水为核心的城市,开放性是我们所共通的。

为了让河流恢复清澈,两座城市都投入了时间和资金,如今泰晤士河能看到鱼了,甚至偶尔还能看到海豚,这在过去半个多世纪几乎未曾有过。我知道上海为了治理河流同样做了大量的工作。据我所知,中英之间在防洪技术方面也做过一些交流,通过双向交流,我们正在让彼此的河流环境变得更好。

Q:实际上今年6月我们刚刚到访伦敦,在泰晤士河畔举办了一场上海与伦敦、黄浦江苏州河与泰晤士河对话的交流项目《奔流》。您如何看待上海与伦敦之间,中英之间的这种交流与互动?

A:我坚信中英之间能够持续合作。中国是英国全球第三大贸易伙伴,15年后再次回到上海,中英之间交流互动所达到的规模也令人欣喜,无论经济合作还是人文交流,未来仍有发展空间。

建筑、艺术之外,中英之间的创意和交流其实无所不在。生命科学领域,一些创新型英国企业在中国设有大型研发机构,这里有着创新研发氛围。金融服务领域,上海是中国的金融服务中心,英国的金融机构在上海集聚,同样中国的知名企业也在伦敦金融城开展创新业务。消费领域举个例子,中国的消费者正在尝试英国的威士忌酒……

另一个方向同样,如今不仅伦敦,整个英国都能看到中国元素——当然我认为未来可以有更多。英国对中国充满好奇,我们期待更好地了解中国。我相信,任何能够推动彼此增进了解的行动都是伟大的。

当然,除上海伦敦之外,其实英国还有很多其他区域也期待加强与中国的合作。此行上海,我看到了很多苏格兰、北爱尔兰、威尔士等地区的元素,中国与英国都是非常多元的国家,我认为合作空间值得进一步拓展,这也能帮助我们更好地理解彼此。

伦敦·泰晤士河

Q:中英之间,创意确实无处不在,包括您前面骑行的小布Brompton自行车,以及来自伦敦却能治愈中国消费者的Jellycat,也有令贝克汉姆都“难求”的中国潮玩Labubu。

A:这是上海与伦敦的又一个共性,这里的人们都愿意“尝鲜”,他们期待来自世界的产品。最近我与一些在上海的英国企业交流时,他们提到,中国客户都在不断“尝鲜”,企业的考验在于,不只是为成熟已久的产品找市场,更需要不断提供新产品、新体验。

昨晚我在上海英国商会110周年庆祝活动上见到了很多企业,一些在中国扎根多年,一些仍在持续开拓新领域,可以说,创新是英国商业的传统,也是上海这座城市的精髓。

上海的开放与包容在于,人们在这里能看到多元文化,看得见历史,也看得见最现代最新潮的一面,我认为这是上海的魅力,世界愿意来这里看看今天的中国。

Q:您曾提过一个成语“求同存异”,今天我们漫步黄浦江畔,水对于中国人而言有着特殊意义,您能想到哪些与水关联的成语?

A:“细水流长”或者说“细水长流”,如果我说错了,请你纠正我。“细水长流”是我喜欢的一个成语,我喜欢它的意思——当你有一个长期想法,你会慢慢去做一些很细节的事情,“长流”意味着可以存续长久。现在我们有中国的速度,中国速度非常快,但“长流”侧重在战略,这其实也反映了中国人的习惯和文化,很多事情不要着急,慢慢来,也许它能持续更久。我们看到,中英之间有很多的人,很多的生意,很多的文化交流,它们都是长期的,从很早开始,未来会更丰富。

相关文章

昆明一重要路段上百盏路灯多年不亮,管理方回应

鄂尔多斯一煤矿拍卖争议续:警方认为不构成刑案,复产施工已被叫停整改

汽车置换补贴券疑被同一人抢到93张,滨州市商务局:已报警

面包车深夜撞上大货车致5名务工者死亡,新疆昌吉州公布事故调查报告

天津滨海高新区党委原书记夏青林已任市工信局党组书记

连续八年参展,进博会“全勤生”又带来了什么新产品?

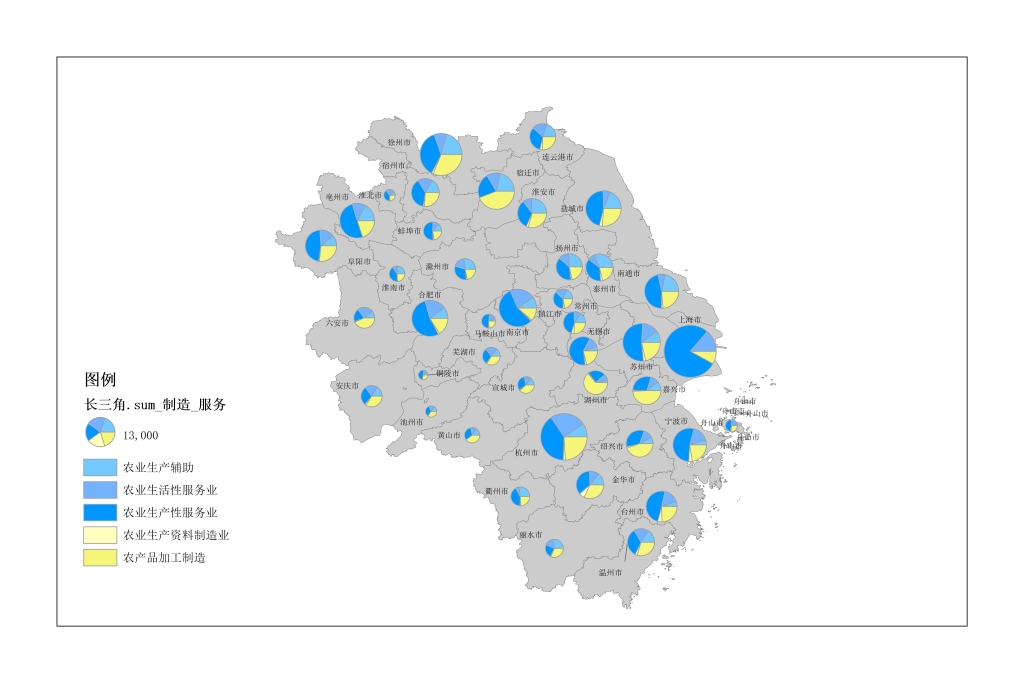

长三角议事厅|从圈到群:长三角区域一体化战略如何深化

独家专访|徐则臣:比起才华,写作更重要的是勇气和毅力

《江山故宅》:重重迷雾中,寻觅一座隐于历史深处的古宅

纽约新市长宣布成立全女性过渡团队,起用“反垄断斗士”莉娜·汗

多款创新药及医疗器械进博会首发首展,这些成果何时进入市场?

外媒:当街遭男子骚扰,墨西哥总统辛鲍姆称将提出指控

联合国教科文组织:将每年3月21日设立为“国际太极拳日”

天文学家发现迄今最亮黑洞耀斑,峰值亮度比太阳亮10万亿倍

进博会上海会议|走向永续之道,中欧合作构建绿色创新生态系统

从“网红”到“长红”,南昌“十四五”文旅的破圈与进阶之路

文印店处理机密文件埋泄密隐患,国安机关提醒随意外印有风险

闻泰科技二股东又宣布减持计划:无锡国联拟减持不超3%股份

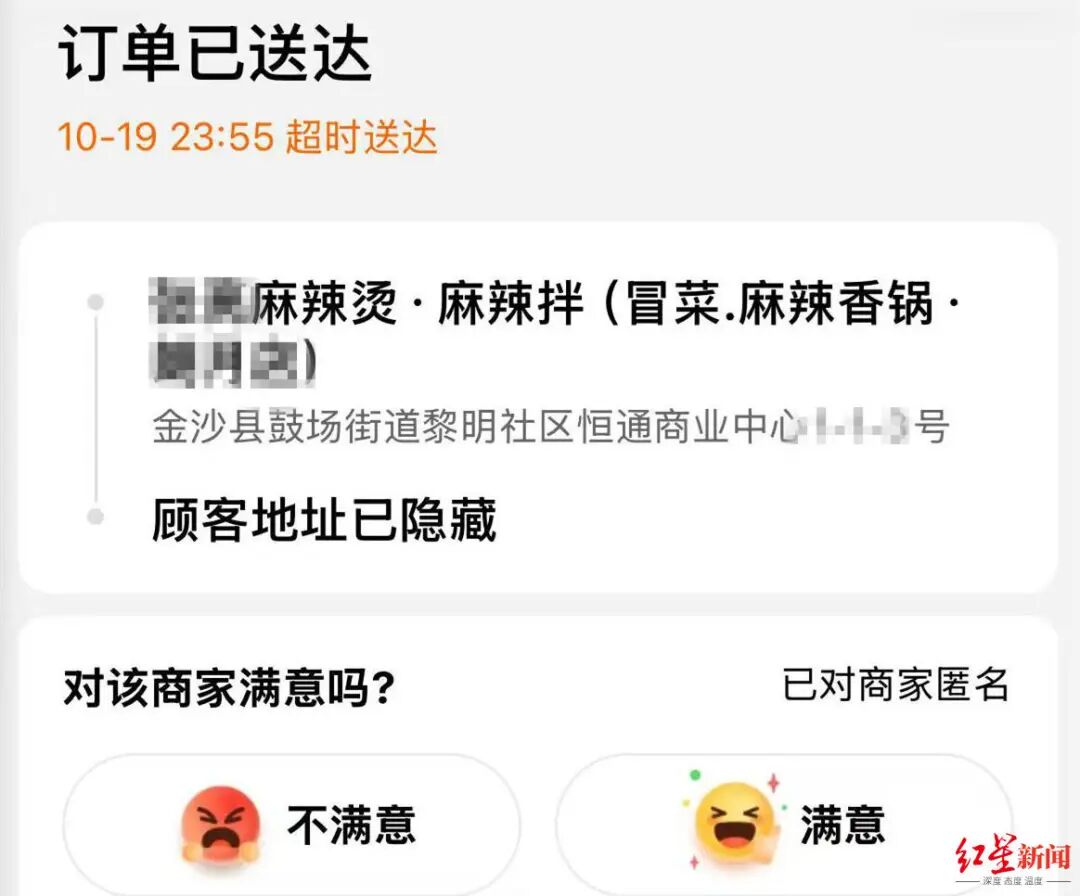

贵州24岁外卖骑手感冒跑单后猝死,亲属称其请假被要求提供医院证明

上话2026演出季公布,《商鞅》将迎来30周年纪念演出

- 国铁集团:铁路五一假期运输自4月29日开始,火车票已开售

- 支持企业保持战略定力、坚定发展信心、增强战略敏捷!陈吉宁龚正走访调研外贸外资企业

- 中东睿评|美伊就伊核问题谈判:不得不谈却又缘木求鱼

- 马上评|订婚≠性行为默示同意,让争议回归法律

- 美国被曝要去深海非法挖稀土,中国稀土管制扼住美国军工命脉

- 稳外贸|上海南港码头汽车出口增幅明显,3015辆新特斯拉Model Y首次批量出口

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯