七夕|古风里的祥瑞:并蒂莲与持莲童子

七夕之夜,自古便是乞巧寄情的浪漫时节。除了牛郎织女的传说,还有一种文化意象——莲花与童子纹样,悄然贯穿了七夕的民俗与艺术,成为连接宗教信仰、民间祈愿与文人雅趣的独特符号。纹样是文明的密码,承载着古人的信仰与情感。

宋《白地黑彩绘持莲童子纹梅瓶平面图》局部

莲花童子纹样,融合了佛教的纯净与世俗的祈愿,在七夕这一充满诗意的节日中,演绎出从宗教到民俗、从宫廷到市井的丰富叙事。

【双头莲】

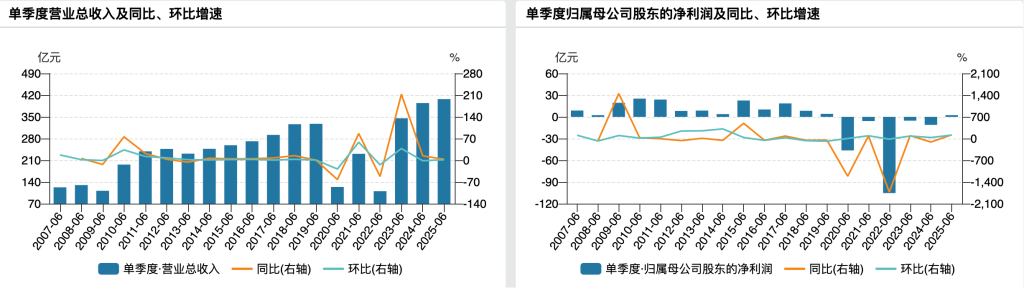

荷花盛放于六七月间,正逢七夕,因此很自然成为这一节令的代表物象——四百余年后的康熙帝仍赋有《七夕观千叶莲》一诗。“花开堪折直须折”,北宋徐铉就曾在七夕两度折荷,既有《奉和七夕应令》中“醉折荷花想艳妆”的酣畅,也有《驿中七夕》里“水馆折莲花”的孤清。相较于孟浩然“谁忍窥河汉,迢迢问斗牛”的异乡寂寥,徐铉手中那一枝荷花,似乎多了一分相伴的温情。

《东京梦华录》载,“旋折未开荷花,都人善假做双头莲,取玩一时,提携而归”。

七夕时节,市井间常见采折莲荷、互相馈赠之俗。南宋方岳《鹊桥仙·其一 七夕送荷花》一词即为其证。据《东京梦华录》载,汴京民众喜将未绽荷花仿作并蒂莲,“旋折未开荷花,都人善假做双头莲,取玩一时,提携而归”。其法大抵以签横穿茎杆,将两朵花苞固定于同一枝头,模拟并蒂之貌——在宋代,并蒂莲被视为祥瑞,如吴芾所谓“双头并蒂出天然,呈瑞悬知好事连”。

作者自制的并蒂莲

并蒂意象亦深入服饰与文艺。刘令娴早有“连针学并蒂”之句;宋代“宫姬市娃,冠花衣领皆以乞巧时物为饰”,比如福州茶园山宋墓出土的罗衫衣缘部分则出现并蒂莲元素的荷塘小景,宋人尤喜双头花果,视之为“嘉祥”,甚至衍生出《并蒂芙蓉》《双头莲》等词牌。

真正的并蒂莲极为罕见,常与祥瑞、功名相联系。洪迈《夷坚志》便载有贾安宅见双头莲而后登第的异闻。明代吴懋谦、清代钱湘等人亦多咏七夕双莲,诸如“开成并蒂莲”“双星应见怜”等句,皆融自然物候与人间情意于一炉。元明以后,更出现“双莲节”之称。如《情史》所载,陈丰与葛勃因莲子坠水竟生并蒂花,乡人遂改称双莲节。虽真实性存疑,却折射出荷花在七夕传统中的深远影响。正如“低头弄莲子,莲子清如水”那般婉转情意,清代吴锡麒“道节是双莲,怎禁心苦”之叹,亦由此可解。

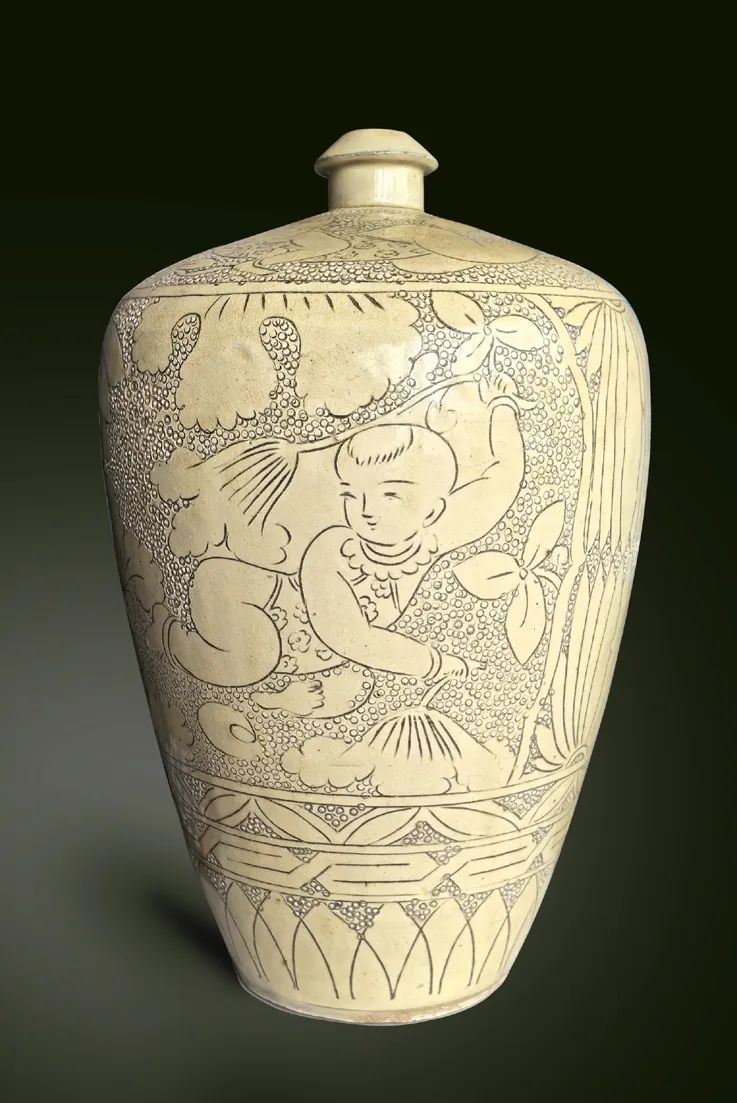

宋元《磁州窑持莲童子纹梅瓶》

【化生儿】

芳心密与巧心期,合欢树上枝连理。双头花下,两同心处,一对化生儿。

——宋 · 无名氏《九张机》

佛教净土思想传入中国,可追溯至东汉末年。彼时,宣扬阿弥陀佛信仰的经典已陆续传入中原。净土,乃阿弥陀佛所居之圣域,其在大乘佛教中地位崇隆。据不完全统计,现存大乘经典中约三分之一含有赞颂阿弥陀佛的内容。盛唐时期僧人怀玉曾咏:“清净皎洁无尘垢,莲华化生为父母。”其中“莲花化生”被视为往生阿弥陀净土的核心途径之一,图像多表现为童子自莲中显形。这一意象在净土信仰中的地位,堪比阿弥陀佛在佛典中的重要性。

唐 敦煌藏经洞《报恩经变》中的化生童子 大英博物馆藏

1988年,杨雄于《敦煌研究》中探讨莫高窟壁画中的化生童子时指出,第148窟门南的《观经变相》中绘有十余身化生,每身之旁多有题榜,可辨识者包括“初品往生”“中品上生”“上品中生”“上品下生”等,显示出壁画对经文内容的忠实呈现。此类品级区分具有明确的教义依据。例如,下品上生者因“合掌叉手,称南无阿弥陀佛”,故能“随化佛后生宝池中,经七七日莲花乃敷”;下品中生虽亦“生宝池甲莲花之内”,却须“经于六劫莲花乃敷”;至于下品下生,则须“于莲花中满十二大劫”,莲花方得开启。化生虽非往生西方极乐世界的唯一方式,然从文物遗存与文献记载来看,实为当时净土信仰者所推崇。图像中的化生形象多为儿童,亦称“化生儿”“化生子”。唐代敦煌曲子中便流传《十首化生童子赞》,南宋范成大亦有“玉菡化生稚子”之语,皆指此类形象。

苏州罗汉院双塔

化生形象不仅见于壁画,亦广泛出现于古代建筑装饰之中。王秀玲《北魏莲花瓦当研究》一文中总结道:就目前发现的几处较为明确的北魏建筑来看其主要用于北魏皇家寺院建筑并且很可能是以佛塔为主。其演变规律大体是:“早期化生童子身体非 肥硕,双手分开并且贴近双肩,颈下饰有项圈,手执“华绳”;中期化生童子身体变瘦,双手距离逐渐靠近或手持净瓶或双手合十,有的童子身上有披帛、臂钏等;晚期化生童子身体极为瘦长,双手合十,童子身上有披帛、头光及背光等。”

童子攀枝莲花缎 来源:《南京云锦》书籍

佛经中不乏化生事迹,如《杂宝藏经》中鹿女的故事,生千叶莲花,每叶有一子,取之养育。尽管最初佛教中的化生童子本身并无祈子功能,但因中国传统把家族兴衰与子孙绵延联系一起,童子形象恰与之相契,逐渐被赋予祈愿子嗣的涵义。

在净土宗信仰中,弥陀净土为纯男性世界,无女性存在,“他国女人有愿生弥陀净土者,命终即化男身,生于净土七宝莲花之中”。既然女性可经化生转为男身,化生童子的形象自然更易获得求子者的崇信。这一形象逐渐融入民间“求子”习俗,成为宜子宜孙的愿望寄托。唐代《辇下岁时记》载:“七夕俗以蜡做婴儿形,浮水中为戏,为妇人宜子之祥,谓之‘化生’。”可见至迟于唐宋时期,“化生”已明确承载了“宜子”的祥瑞寓意。

清《和合二仙中的持莲童子纹》

【磨喝乐】

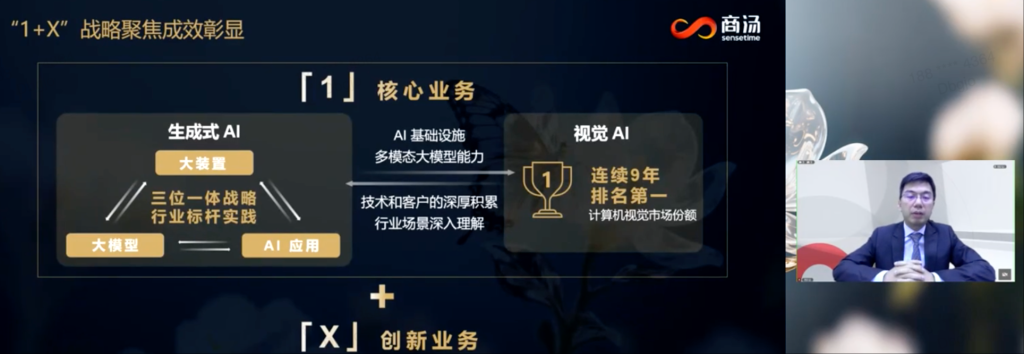

莲花童子也有“持荷童子”和“摩喉罗”、“磨喝乐”等称呼。磨喝乐常见于宋人笔记,是七夕节的重要节物之一。其名源于佛教音译,故亦有“摩侯罗”“摩㬋罗”“魔合罗”“磨合罗”“摩诃罗”等多种写法。学者对其来源已有诸多考证,然而在宋代世俗语境中,磨喝乐已逐渐脱离原本的宗教含义,演变为天真烂漫的童子造型,既是七夕祭祀所用之节令供物,也是流行于市的民间玩具。

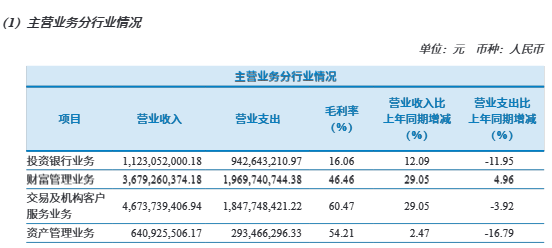

《东京梦华录》载:“七月七夕,潘楼街东宋门外瓦子、州西梁门外瓦子、北门外,南朱雀门外街及马行街内,皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳。”这些土偶往往以雕木彩装栏座为基,或以红纱碧笼罩饰,亦有镶缀金珠、象牙、翡翠者,一对价格可高达数千钱。“禁中及贵家与士庶为时物追陪”,无论是宫廷、贵族,抑或寻常百姓,皆以此物为七夕应景之珍。节前,内庭与显贵之家皆陈设摩睺罗。修内司例进十桌,每桌三十座,大者高达三尺,或为象牙雕镂,或以龙涎佛手香制成,皆装点以金珠翡翠。其衣冠、首饰、佩饰乃至手中所持玩具,均以“七宝”精心制作。

元 佚名 《夏景戏婴图》(局部) 台北故宫博物院

“七夕前三五日,车马盈市,罗绮满街”,时人喜折未绽之荷,巧手制作双头莲,持之游玩,路人皆赞叹喜爱。小儿亦买新荷叶执于手中,仿效磨喝乐之姿。是日儿童皆着新衣,“竞夸鲜丽”,装扮如摩睺罗一般可爱。这一风俗随宋室南渡亦流传至江南地区。我们或可在宋代婴戏图中常见执荷童子的形象——究竟是源于“化生”习俗,还是摹自磨喝乐,已难以截然区分。

定窑童子持荷枕 美国旧金山亚洲艺术馆藏

元 白玉巧雕执荷童子 台北故宫博物院

起初,“化生”与“磨喝乐”各有渊源,但随着时间推移,至南宋时二者已渐融合,甚至可互相指代。杨万里《谢余处恭送七夕酒果蜜食化生儿二首·其一》中写道:

踉蹡儿孙忽满庭,折荷骑竹臂春莺。巧楼后夜邀牛女,留钥今朝送化生。节物催人教老去,壶觞拜赐喜先倾。醉眠管得银河鹊,天上归来打六更。

由此可见,因造型与寓意相近,至迟在南宋,“化生儿”与“磨喝乐”已可混用。因磨喝乐多以泥塑制成,故也俗称“泥孩儿”。《武林旧事》称其“号摩㬋罗”,有极精巧而饰以金珠者,价值不凡。陆游《老学庵笔记》亦载鄜州田氏所作泥孩儿“名天下,态度无穷”,京师工匠仿效之,而不能及。泥孩儿虽平日无用,却在七夕节间特别畅销。开封诸多街市皆有其踪,造型大小不一,加饰男女衣物,价格不菲,精美者甚至镶金缀珠,堪称奢侈。

富家以精美泥偶祈愿子嗣绵延,而在社会另一面,南宋许棐《泥孩儿》一诗,却写出贫家婴儿被弃于桥巷之间的悲惨现实:

牧渎一块泥,装塑恣华侈。所恨肌体微,金珠载不起。双罩红纱厨,娇立瓶花底。少妇初尝酸,一玩一心喜。潜乞大士灵,生子愿如尔。岂知贫家儿,呱呱瘦于鬼。弃卧桥巷间,谁或顾生死。人贱不如泥,三叹而已矣。

诗中富贵之家的“泥孩儿”与贫户中真实婴儿之命运形成尖锐对照,深刻折射出南宋社会贫富悬殊、人不如泥的悲凉现实。

七夕的星河依旧璀璨,莲花童子纹样早已超越节令的局限。一枝并蒂莲,一对化生儿,一件磨喝乐——看似微小的物象,却承载着古人对美好生活的向往、对子孙绵延的祈愿,乃至对生死净土的思索。它们如七夕的星光,照亮了历史中那些细腻而深远的文化脉络。它们提醒我们:文明正是在这样的融合与再造中,不断焕发新的生命力。