圆桌|零碳园区、虚拟电厂加速落地,需求侧资源如何变能源

供需协同是构建新型电力系统的关键所在、活力所在。从顶层设计到地方试点,零碳园区、虚拟电厂等需求侧新业态正加速走向规模化落地。如何通过制度创新与技术赋能挖掘需求侧资源的支撑潜力,直接关乎我国未来可再生能源规模化发展的速度与质量。

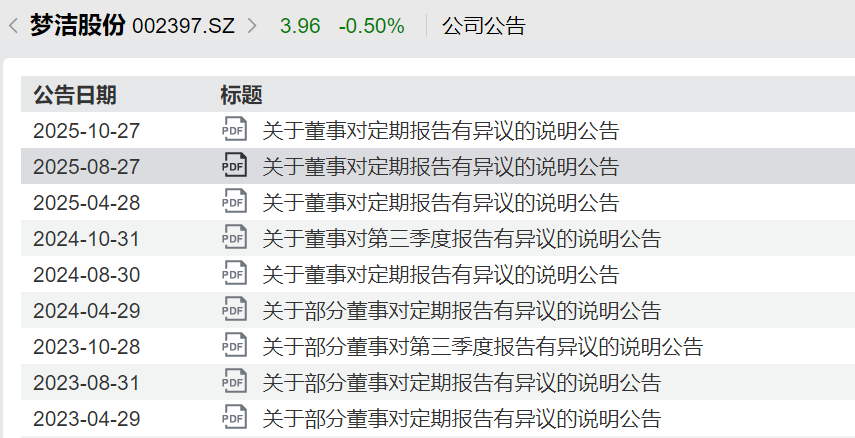

10月24日举行的中共中央新闻发布会上,国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁表示,目前我国绿色低碳产业规模约11万亿元,未来5年还有翻一番乃至更大的增长空间,特别是“十五五”时期,力争建成100个左右国家级零碳园区,将为绿色低碳产业带来巨大发展空间。

根据我国提出的新一轮国家自主贡献(NDC)目标,到2035年,风电和太阳能发电总装机规模将力争达到36亿千瓦。国家能源局数据显示,截至今年9月底,全国风光累计装机已突破17亿千瓦,比火电装机超出2亿多千瓦。这意味着未来十年,我国每年需新增2亿千瓦风光装机。但间歇性新能源装机和发电量在电源结构中的比重快速攀升,对电力系统的调节能力提出了迫切需求。去年以来从中央到地方密集出台的一系列政策举措,均指向通过零碳园区、虚拟电厂、微电网、绿电直连等创新机制更多释放需求侧资源的潜力。

近日在苏州举行的第七届未来能源大会需求侧变革分论坛上,中国能源研究会双碳产业合作分会主任黄少中表示,推动需求侧变革是一项复杂的系统工程,呼唤更开放包容的能源市场设计、更先进可靠的数字技术支撑、更多元灵活的商业模式创新,更呼唤个人能源消费观念的深刻转变。

经济大省江苏的实践凸显了需求侧资源的潜力。江苏的风光装机占比已超过 45%, 2025年夏季最高用电负荷突破1.55亿千瓦,高负荷与高比例新能源给该省带来电力保供和新能源消纳的双重挑战。此外,江苏省内工业园区数量众多,既是经济增长的主要载体,也是能源活动和碳排放的集中区域。通过在重点园区和城市开展试点示范,江苏持续探索在保障电力安全的同时提升新能源利用率。

江苏省发展改革委原二级巡视员、江苏省宏观经济学会副会长兼秘书长李义在会上介绍,该省首创“绿电进江苏”“绿电进园区”“绿电进企业”三大工程,推动工业、建筑等重点用能领域从“传统用电”向“低碳用能”转型,让需求侧成为绿色能源消纳的“主力军”;推动产业智能化改造、数字化转型、网络化连接,让数字技术成为需求侧高效运行的“加速器”;结合虚拟电厂试点,建立“需求响应收益共享+节能效益分成”机制,引导商业楼宇、工业企业等负荷主体主动参与调峰调频,推动需求侧从“成本中心”转向“价值创造中心”,让市场化手段成为需求侧潜力释放的“催化剂”。

“构建以风光为主体的未来能源体系,不仅取决于增加风光装机,更取决于赋能负荷端,让需求侧资源更加可调节、可响应、可互动。”自然资源保护协会中国区副主任游梦娜在论坛上强调,虚拟电厂与零碳园区是需求侧资源的两大发展形态。虚拟电厂通过智能化技术,将海量分散的空调、电动车、工商业可调负荷等资源聚合形成一个可控的整体,可直接缓解用电极端压力,并极大地提升电网对风光的消纳能力。零碳园区则是需求侧资源协同的“试验田”,以低碳方式实现能源供应与需求的实时匹配,不仅能直接降低园区整体的能耗与碳排放,更有机会为电网提供灵活性服务。

“虚拟电厂是电力市场开放性、规则完善性的试金石,而虚拟电厂的形态应由市场通过价格塑造。”东南大学教授、电力经济技术研究所所长高赐威提醒称,当前需求侧产业发展中存在一个悖论:如果缺乏常态化的抓手,则意味着没有可持续的资金投入,产业无法实现可持续的发展。因此,虚拟电厂应该是市场自发的产物,在市场收益的推动下,主动配置资源、提升收益。

高赐威认为,虚拟电厂并不生产任何新奇或新的产品或服务,它只是电力市场的新参与者,其存在的目的是拉低而非推高市场价格。“当前最主要的问题是如何让虚拟电厂参与到电力市场中。然而,在原有的电力管理体制中,负荷和电源都有成熟的管理体系,虚拟电厂到底是负荷还是电源是当前很多问题的症结,亟需完善现有政策和市场环境,提高对虚拟电厂的发展支持。”

在“建设零碳园区助力需求侧变革”圆桌讨论环节,多位业内人士坦言尽管各类园区在探索零碳园区建设方面积极性很高,包括建立碳核算体系、建设微电网和源网荷储项目等,但整体来看,工业园区在零碳转型方面存在难度,当下应以建设园中园作为重点项目。建议在能源供应方面加快布局清洁能源供应体系,推进绿电直连项目;在能源消费方面持续提高能效,构建综合用能体系;在管理模式方面亟需创新机制,把园区配额和减排量转化为经济效能。建议加强绿电直连的产业规划与电网规划、电源规划的协同,厘清绿电直连的基础电费问题,并探索多种模式的绿电直连,比如从当前的一对一推广到一对多,逐步将绿电接入专用变压器打造绿色专变等,从而提高园区内可溯源的绿电供应,提升企业在应对国际碳壁垒方面的能力。

在“建设虚拟电厂助力需求侧变革”圆桌讨论环节,与会人士介绍,长三角三省一市均积极开展了虚拟电厂的建设和激励需求侧资源的探索,比如在虚拟电厂建设方面涌现了大量的虚拟电厂主体;在激励方面设定了需求响应补贴,削峰响应的基本标准在3-4元/kWh之间,且响应时间越短,能获得的补偿资金越高。此外,上海对于虚拟电厂给予单个平台每年最高补贴150万元。

对于需求侧资源的开发路径,专家们一致认为,首先要明确各省市的需求侧资源潜力何在,工业、电动车、空调、数据中心等资源潜力各不相同,且不同地方的潜力排序也不同;其次,要结合地方电力市场建设情况,将不同类型的需求侧资源匹配到电力市场中获取收益。对于虚拟电厂的常态化发展,建议虚拟电厂提升自身支撑能力,在充分了解自身资源位置、性能指标、可聚合范围的基础上,实现需求侧资源的“可观可测可调可控”,从而具备与传统电厂相媲美的功能;其次应完善多类型电力市场的交易规则,比如在省内实施节点电价来反映不同节点的资源价值,在区域内协调各省确定跨省容量需求等,通过完善的市场传递出合理的价格信号,从而引导社会投资建设虚拟电厂,为虚拟电厂提供可预期的收益渠道。通过形成正向循环,实现虚拟电厂与传统电厂的同台竞技。