洗冤录|北宋陈世儒谋杀亲母案

苏轼有云:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术。”·私家历史特别推出“洗冤录”系列,藉由历朝历代的真实案件,窥古代社会之一隅。

两宋政治清明,社会长期稳定,当时士大夫重家法、崇人伦,留下了不少传世佳话。然而,就是在这样严整肃穆的时代背景下,仍然有不和谐的景象产生,各种“闺门不睦”“闺门不肃”的人伦惨剧屡屡冲击着世人的三观,也折射出人性的复杂和幽微难测。北宋元丰初年发生的陈世儒狱便因案情的惊世骇俗而广为世人所知,不啻为今人了解宋朝司法制度、政治生态的一面镜子。

狱出闺门

元丰元年(1078)六月,一则消息引爆了大宋汴梁的官场内外—前宰相陈执中之子陈世儒(又作陈士儒)谋杀亲母,被婢女告发。案件甚至引起了当朝天子的关注,是月二十九日“诏开封府鞫之”。一场政坛地震由此拉开序幕。

涉案当事人陈世儒出身名宦之家,其祖陈恕、其父陈执中皆曾致位宰辅、谋谟庙堂,为北宋政坛上的重量级人物。尤其是陈执中,虽屡遭政敌攻击“不学亡术”,却深得仁宗皇帝信任,两度拜相,权倾一时。含着金钥匙出生的陈世儒凭借父祖余荫,年纪轻轻即担任国子博士。国子博士,宋初至元丰改制前无职守,为文官迁转官阶,可见只是一闲曹。不过,这对于资质平庸、素无雄心壮志的陈世儒来说,未尝不是一桩好事。可世事难料,朝廷的委任状发下来,却是要他出任舒州太湖县知县。他虽百般不愿,但皇命难违,辗转反侧之下,一个邪恶的念头从脑海中滋生出来。

世儒的生母张氏本是陈执中的妾室,执中在世时,张氏恃宠而骄,欺上凌下,屡次酿成人命案,造成恶劣的社会影响。至和元年(1054)十二月,陈家一名唤迎儿的婢女被捶挞致死。当时有两种说法,“一云执中亲行杖楚,以致毙踣,一云嬖妾阿张酷虐,用他物殴杀”。仁宗不欲加罪,奈何弹章如雪片般飞来,不得已罢免了执中的相位。

嘉祐四年(1059)四月,执中去世,执中正妻谢氏因不堪张氏的长期凌篾,“具奏乞度为尼”,仁宗批复同意。那么,当时张氏去向如何?《续资治通鉴长编》在元丰二年(1079)九月丁丑条下追记道:“未久而执中死,诏张氏为尼。世儒既长,迎归。”这恐怕是史家错把谢氏之事移到张氏身上并想当然地推测。因为,作为宅斗的胜出者,张氏最大的可能就是继续留在陈家,并以主母的身份养育幼子、操持家业。相反,若执中的妻、妾在其身后双双出家,又皆获得皇家恩准,年幼的世儒由何人鞠养?此岂在情理之中?况且,史家在记录谢氏出家事时为何不一并记录张氏出家事?

世儒成年之后,娶了龙图阁直学士李中师的女儿。可是,世儒夫妇对张氏并不孝顺,两代人龃龉不断。待到世儒就任太湖县知县,因为讨厌做外官而想方设法回京,竟然通过李氏之口向家中婢女们暗示:“博士一旦持丧那一天,你们都会得到厚厚的奖赏。”史籍中还有一种说法,认为谋杀是婆媳交恶引发的李氏的单方面行为,世儒其实并未参与。不论真相如何,总而言之,婢女们在女主人的鼓励和利益诱惑下,联手向张氏下毒。或许是毒性不强的缘故,张氏一时半刻竟然不死,群婢一不做二不休,一拥而上,拿一枚长钉残忍钉入了张氏的天灵盖,而后伪装成正常死亡。

在张氏被害一案中,世儒和李氏到底谁为主导?背后是否另有隐情?材料有限,今天我们殊难断定。可以肯定的是,生母亡故,世儒有了丁忧去官的正当理由,由此回到京师,也算机关算尽。然而,纸终究包不住火。陈家一婢女因遭世儒责打而出逃,为报复以及求自保,竟然跑到开封府揭发世儒夫妇谋害尊属事。案件性质恶劣,且事涉故相之家,开封府不敢造次,紧急奏报皇帝,于是有了神宗要求开封府审理的指令。

命案难断

虽然得到皇帝的授权,面对这只烫手的山芋,时任开封府知府苏颂还是感到了压力巨大。当然,作为一府主官的苏颂不必亲自审理该案,自有一套现成的审理流程。按照当时鞫谳分司的制度要求,开封府受理的刑事案件先由左右军巡院推勘事实,继而由法曹参军检法定罪,再由府中判官、推官决断,最后呈送知府签押盖印。

在陈世儒狱的推勘环节,开封府军巡院有意将太湖县药行老板拘来讯问,以证实购买毒药一事,苏颂认为此事并非案件的关键,况且路途遥远,就指示免于追捕。苏颂这样做当然也于法有据,真宗天禧二年(1018)二月曾有诏:“军巡院所勘罪人,如有通指合要干证人,并具姓名、人数及所支证事状申府勾追。”可见,是否要拘传证人,知府有最终决定权。不过,这还是给别有用心之人留下了攻击的口实。

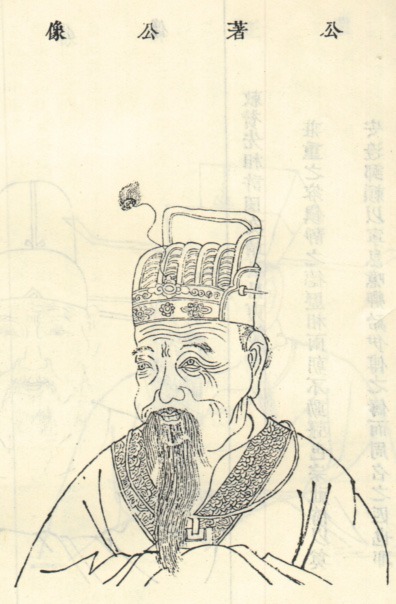

苏颂像

该案的争议焦点在于,世儒对于妻子和婢女谋害张氏一事是否知情?再者,世儒妻李氏并没有明确命令婢女杀害张氏,其行为性质又当如何认定?一番审理下来,开封府法曹认为世儒夫妇并未直接参与杀害张氏,依法不当论死。审理意见报给大理寺却被驳回。这时有人传言,说苏颂有意偏袒世儒夫妇,流言甚至传到了皇帝耳中。神宗特意召见苏颂,询问案件进展情况,并严厉指示:“此案实属人伦大恶,一定要查到水落石出,不可放纵有罪之人。”苏颂自辩道:“案件自有府中法曹负责审理,臣不敢要求他们轻判,也不敢要求他们重判。”案件于是陷入了审理的泥沼,直到十一月苏颂因孙纯案出而被外放,仍然没有实质性进展。

案件久拖不决让皇帝和群臣对开封府的立场和工作能力产生了怀疑,转过年来的正月,在御史黄廉的建议下,神宗指示世儒一案改由大理寺审理。宋朝大理寺的职权虽较唐朝有所缩小,但在名义上仍然保留了最高审判机关的地位,而且实践中常有“被旨推鞫”的情况。大理寺接手之后,一方面继续探查论证世儒夫妇在整起案件中的作用,另一方面又针对以苏颂为首的开封府原审判团队的职务行为公正性启动了调查。案件的性质由此升级,并且变得更加复杂,以致几个月下来仍没有结论。于是,神宗指令御史黄颜参与并监督审案,后又指派大理少卿蹇周辅和大理寺丞叶武、贾种民加入,从而进一步增强了审判力量。与此同时,神宗还专门发出了一份手诏,催促审判组尽快结案。

在皇帝的高度重视下,审判组加班加点,以求结案,孰料在最后的录问环节出了问题,李氏当场称冤,不肯伏法。按照宋法,被告称冤,则必须启动重新审理,此为翻异别勘之制。于是,五月十三日,神宗又指令司勋郎中李立之、太常博士路昌衡重审该案。《宋史· 路昌衡传》记:“参鞫陈世儒狱,逮治苛峻,至士大夫及命妇,皆不免。”可见,非司法系统官员临时受命,参与重要刑案的审理,不因临时工的身份而敷衍塞责,倒是勤勉办差,甚至用力过度,这也是宋朝司法制度的一大特色。

七月,朝廷指令开封府检校陈世儒家产,此当为保护世儒未成年子女的财产权益而采取的必要措施(说来也巧,世儒岳父李中师曾于庆历八年主管开封府检校库)。此外,案件审理过程中是否存在因缘请托关乎朝廷风纪,不可不查。八月十七日,神宗又做出专门指示,将该事移送朝廷的纪检监察机关御史台审理,至此,诏狱的面目一览无遗。

经过长达一年多的审理,这件人伦大案终于在元丰二年九月落下帷幕。大理寺、御史台给出的结论是:凶案的下手者虽为群婢,背后主使者实为世儒夫妇,二人的弑亲行为构成十恶中的恶逆重罪。

在这一基本认定的基础上,朝廷就如何处置该案多名被告做出了决定:陈世儒和妻李氏以及参与杀害张氏的婢女高、张等十九人一并被判处死刑。其中,高姓婢女在杀人过程中最为积极,所以当凌迟处死;世儒妻李氏则被杖死;至于参与程度不深的单姓婢女等七人被免去死刑,以杖脊代替,并分送湖南、广南、京西路编管。

据说,神宗感念陈执中乃先朝耆旧,有意留世儒一条活命,并就此征求朝中大臣的意见:“执中只此一子,留以存祭祀何如?”但参知政事蔡确坚持依法处刑(王明清《挥麈后录》中记载蔡确之父黄裳与陈执中曾有夙怨,若此说属实,则蔡确有公报私仇的嫌疑),神宗只得依从,陈世儒终究为自己的处心积虑、逆伦犯上付出生命的代价。

法吏弄权

宋朝士大夫为巩固其政治和社会地位,通过婚姻、同年、同乡等关系,建立起错综复杂的交谊网络,形成实质性的利益共同体。陈世儒的婚姻无疑体现了陈、李两家的政治联盟,而李氏之母吕氏则出自北宋最富名望的吕氏家族,其祖吕夷简,其父吕公绰,其叔父吕公著、吕公弼等人,都是当时政坛上举足轻重的人物。至于吕公著和苏颂,二人既同为庆历二年(1042)进士,又是姻亲(苏颂的长妹嫁给吕氏族人吕昌绪),吕公著卒后,苏颂写诗哀悼:“自叹羇屯世少同,平生知己莫如公。”可见二人私交甚笃。正是在这样的关系网络中,一起单纯的命案变得复杂起来。

罪案发生时,李氏之父李中师已经谢世,虽然他曾于熙宁八年(1075)“权发遣开封府”,但人走茶凉,李氏已失去最直接的靠山。待到东窗事发,李氏不得不向母族发出求援的信号。她派人紧急传话给其母吕氏:“幸告端明公,为祝苏尹,得即讯于家。”端明公指的是吕公著,时为端明殿学士兼翰林侍读学士。之所以向吕公著求助,固然是因为他位高权重、圣眷正隆,而且与开封府主官苏颂有交谊,同时还有一重要的因素。据《吕公弼墓志铭》:“开封自文靖公号称善治,而公兄弟三人相继皆有声,世以为美谈。”“文靖”是吕夷简的谥号,这段话是说自从吕夷简担任开封府知府之后,公绰、公著、公弼兄弟三人也先后担任该职(若考虑到元祐年间吕公孺亦知开封府,是兄弟四人),而且都把开封府治理得很好,可见,开封府实为吕家的势力范围。吕氏救女心切,连夜登门向叔父吕公著求助,请求公著代为向苏颂说项,怎知被公著一口回绝。公著严词警告道:“相州狱的教训还不深刻吗?妨碍司法之事绝不可为!”吕氏涕泣而退。

吕公著虽然爱惜羽毛,拒绝干预司法,怎奈官场倾轧,不容他置身事外。案件移送到大理寺后,具体负责案件审理的大理寺丞贾种民(名臣贾黄中之孙)有心把动静搞大,便篡改了李氏母女的供述和证词,炮制出吕公著应允帮忙的情节,而且把公著的儿子希绩、希纯、侄子希亚以及陈世儒的连襟晏靖都攀扯进来。案情报告提交后,神宗表示不认可,对身边大臣说:“吕公著不会做出这样的事情。”于是才有黄颜监勘的安排。元丰二年五月,吕公著就任枢密副使,进入宰执大臣的行列。贾种民竟然不惮于冒犯枢密之尊,来到枢密院和吕府,当面与吕公著对质,并讯问公著的家人和婢仆,甚至以用刑相威胁。其后黄颜托疾而去,皇帝又指令御史何正臣监讯,史载“正臣至大理而狱益炽”,可见何正臣空有其名,实为险人。

待到御史台接手案件,局势进一步升级,吕公著的女婿邵䶵及吕家的两个婢女被逮捕问讯,吕公著只得闭门待罪,静候朝廷的处理。一直到元丰三年(1080)四月案情大白,在皇帝的再三敦促下,吕公著方才回到枢密院治事。

吕公著像

与吕公著相比,苏颂受陈世儒狱的牵连更深,遭遇更为不堪。案件由开封府转到大理寺后,主审官员(以贾种民为代表)坚持认定苏颂受了吕公著的请托而故出世儒夫妇之罪,为此不惜篡改狱词。此时的苏颂正在知濠州的任上,为此,朝廷派出御史赴濠州审问苏颂,后来干脆把苏颂押回京师并投入御史台狱。在审讯过程中,御史对苏颂劝诱威胁道:“苏公素称长者,一定是因同僚情谊不忍拒绝请托,您自己交待吧,否则须不好看。”压力之下,苏颂只得手书数百言以自诬。幸而神宗并不糊涂,看了苏颂的供词仍觉有疑,便要求御史台彻查,于是发现了贾种民增减狱词的内幕。徇私枉法的污名虽然洗去,还是有人指出苏颂曾在案件审理期间对同僚谈起该案的案情,涉嫌泄露司法机密,为示惩戒,朝廷免去了他的知濠州一职。

苏颂之外,其他主动或被动卷入吕氏请托案的多名当事人受到处分,如群牧判官庞元英送审官院,而大理评事吕希亚和赞善大夫晏靖则被免职。至于作为案件主办方的多名司法官,亦受到不同程度的惩处,在案件办理过程中充当急先锋角色的贾种民因操弄司法、凌辱大臣受到御史台的弹劾,最终被夺职,大理寺卿崔台符、少卿杨汲、御史何正臣则因“不举察”而被罚铜。

余论

陈世儒狱引起的官场震荡表面上看是个别官员假公济私、耀武扬威所致,实则是熙、丰年间的大变法所引发朋党之争的矛盾激化。马端临指出:“诏狱盛于熙丰之间,盖柄国之权臣藉此以威缙绅……陈世儒之狱,则贾种民欲文致世儒妻母吕以倾吕公著。”盖贾种民之流不过是马前卒,背后的实际推动者应为以蔡确为首的变法派。元丰初年,王安石虽已罢相,然变法派与反对派的争斗仍然激烈。蔡确作为在朝变法派的代表,利用狱案打击反对派领袖吕公著,是“路线之争”引发的人事迫害。

至于苏颂,或许的确因亲故之情而意存姑息,以致招祸上身。若果真如此,身陷缧绁也不算冤枉了。在人生的“至暗时刻”,苏颂以沉痛的笔调写出仕宦之艰:“推治无期任猛宽,苛留累月尚盘桓。风霜几日经摧挫,案牍逾旬未省观。失势我如鱼在网,操权吏甚虎而冠。南班小吏犹知礼,朝夕时来一问安。”从中,我们或可窥见这位名臣曲折幽微的心路历程。