北疆党旗红|内蒙古甘其毛都口岸用“钢铁和代码”打造智慧口岸样板,绘跨境物流新图景

在内蒙古北部边疆的甘其毛都口岸,一场“运输革命”正在上演。

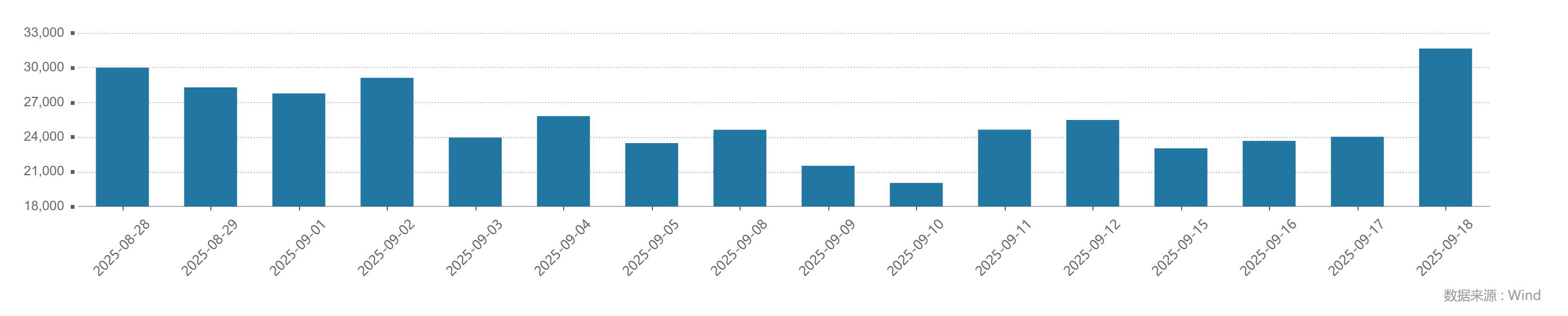

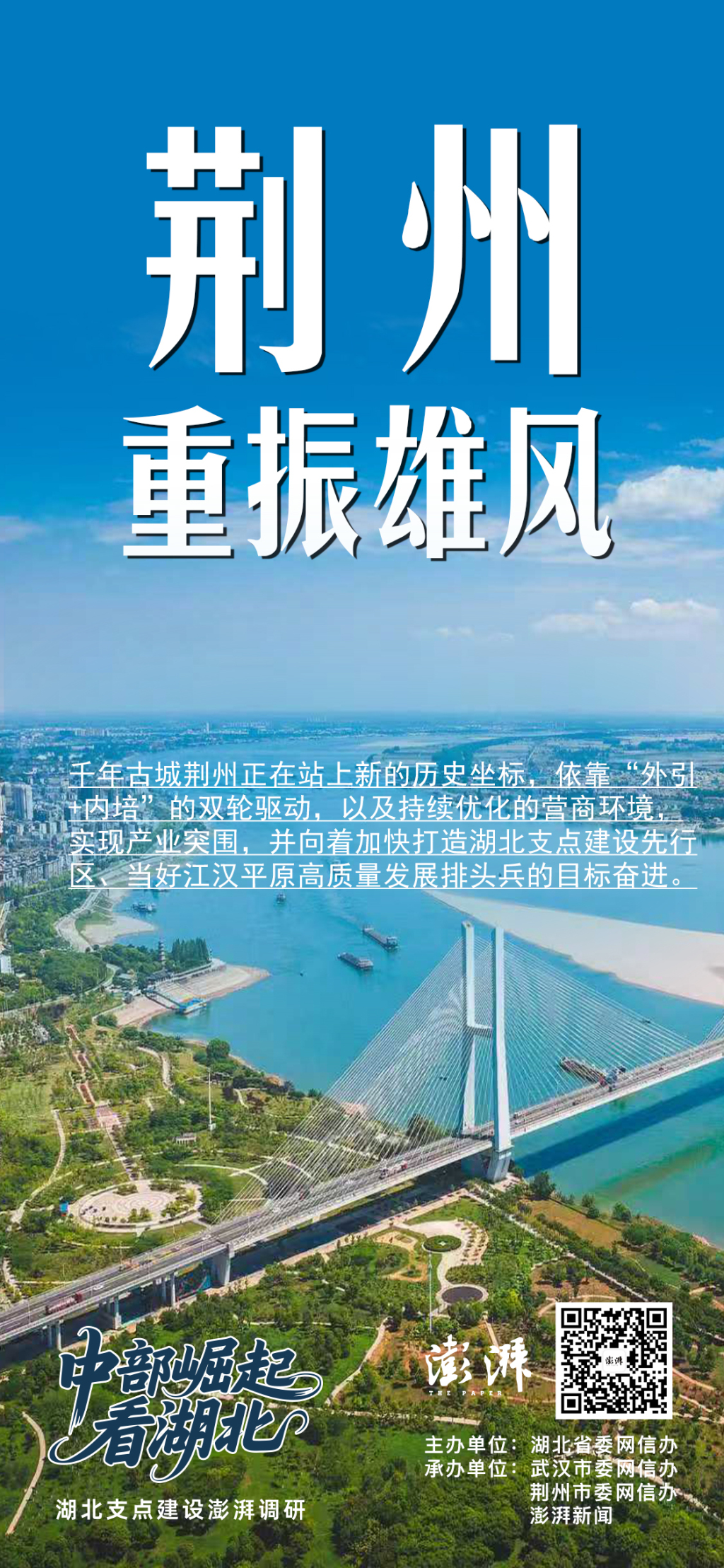

几十辆AGV(自动导引运输车)无人驾驶车辆,如同“钢铁驼队”,在中蒙两国间的专用通道上自主往返,运送煤炭。作为国内“首例”的跨境陆路无人驾驶项目,其日运量已达1.3万吨,成为口岸名副其实的“主力军”,也为全国陆路口岸的智能化转型树立了新标杆。

甘其毛都口岸AGV无人驾驶车辆跨境运输中。朵蓝 摄

现场直击:无人驾驶的“钢铁驼队”

据介绍,AGV无人驾驶系统,北起蒙古国嘎顺苏海图口岸集装箱海关监管场所,南至甘其毛都口岸中慧AGV集装箱海关监管场所,围绕进口煤炭、铜精粉大宗商品等核心经济项目开展的AGV无人驾驶跨境运输作业模式,在可视化监管条件下精准完成装卸、运输、查验、分拨等各环节作业,无缝对接跨境作业。

不仅大幅缩短通关时间,而且有效降低了应用AGV项目之前车辆易拥堵发生交通事故的风险。

9月12日,“北疆党旗红”主题采访团一行走进甘其毛都口岸,(www.thepaper.cn)看到,在AGV专用通道上,一辆接一辆的无人驾驶车辆正有序通关。

它们无需驾驶员,依靠先进的磁钉导航系统,在极寒、大风和沙尘天气中稳定行驶。

“导航系统耐极寒、抗风沙,完全适应这里的恶劣环境。”AGV运营方、内蒙古淖尔国际贸易(集团)有限公司数智化中心部长李文涛告诉记者,目前的60辆AGV为混动车辆,由柴油发电驱动电机,下一步将引入纯电车辆,并配套自动充电系统。

为确保车辆在冬季-35℃的极端气温下正常启动,项目配套建设了9000平米的暖棚。夜晚,AGV车辆会自动驶入暖棚保温,避免因低温导致故障。

智慧内核:系统互联与10余次提量优化

AGV项目的核心不仅是“无人车”,更是一套“智慧系统”。

“车辆的控制系统与卡口系统、场站管理系统完全打通。”李文涛解释道,车辆到达每一个关键节点(如蒙方卡口、中方卡口、园区交互区)都会进行数据交换,系统据此判断是否抬杆、是否启动作业。

项目自2022年7月试运行以来,历经10余次提量优化,重点攻坚了系统稳定性、行驶速度和各子系统间的协同磨合。目前,AGV日运行已达400多趟次,单车日均运煤65吨,单日货运量超1.3万吨。

在现场记者看到,AGV车辆能智能感知前车状态,自动保持安全距离和排队顺序。集装箱吊装也由智能化“天车”完成,通过AI识别精准抓取,并依据系统指令,将煤炭卸至堆场的指定区域。

智能化“天车”依据系统指令卸煤。记者 苏荷 摄

制度创新:“一个卡口”背后的跨界协同

高效运行的背后,是深刻的制度创新和跨界协同。

甘其毛都口岸党工委委员、管委会副主任秦瑞强介绍,依托“两进两出”AGV智能卡口,口岸在全区率先实现了“一个智能卡口完成全流程关检查验”。海关、边检等联检单位通过协同配合,打破了管理信息的“条块分割”。

“我们通过一个智能调度系统(TOS)和三个终端,建立了综合调度平台。”秦瑞强说,联检部门可实时查看AGV运行状态,协同开展风险监测和指挥调度。发现异常的车辆会被自动引导至联合查验平台,实现“一体处置”。

针对无人驾驶新业态,中方创新采用了“一次采集、一次申报、一次放行”的通关模式。车辆信息通过RFID电子车牌中蒙共享,确保了数据采集的准确和统一。内蒙古出入境边检总站更是率先制定了《无人驾驶交通运输工具边防检查勤务规范》等一系列标准,为无人驾驶跨境运输提供了制度保障。

战略定位:打造“一带一路”的智慧口岸样板

AGV项目不仅是技术革新,更被赋予了重要的战略使命。

“自治区已将智慧口岸纳入‘十四五’规划,AGV是甘其毛都智慧口岸建设的核心。”秦瑞强表示,该项目大幅降低了企业通关成本,优化了口岸营商环境,其成功经验已通过全国海关监管工作会议等渠道向全国推广。

更重要的是,它已成为深化中蒙俄经济走廊建设的重要抓手。中方已通过各级会晤机制,将中蒙AGV合作纳入议题,旨在将“甘其毛都经验”复制到更广阔的跨境合作中。

据悉,为保障AGV运行,管委会投资1.45亿元建设了专用通道;而由企业投资12亿元建设的集装箱海关监管场所也已投入运营,预计年通关能力达1000万吨,为AGV未来的规模化运行提供了坚实基础。

在甘其毛都口岸,AGV无人驾驶带来的不仅是效率的提升,更是整个口岸生态的重塑。它用钢铁和代码,在祖国的北疆勾勒出一幅智能、高效、安全的跨境物流新图景。这套融合了技术、制度、模式三大创新的“甘其毛都经验”,正成为中国向北开放智慧口岸的样板,其未来值得期待。