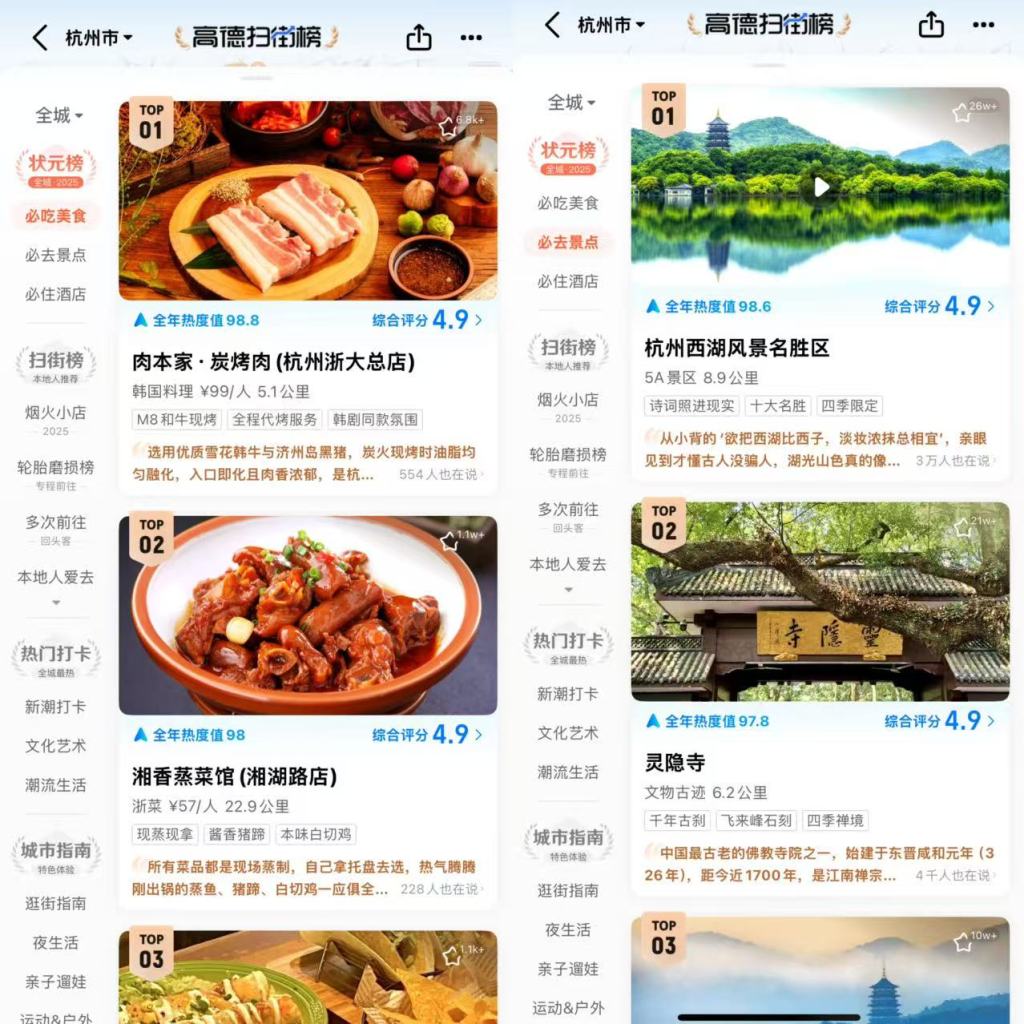

青春遇见讲台|27岁成为C9高校博导,“新手”人工智能教师这一年

【编者按】

2025年9月10日,我们迎来第41个教师节。

当新一批青年教师初入杏坛,他们有热情和专业,也有困惑和迷茫。在三尺讲台,他们以青春为笔、以热忱为墨,书写新的可能。

青年教师的成长,不仅关乎个人梦想,更关乎教育未来的模样。推出“青春华章·青春正澎湃”特别策划“青春遇见讲台”,关注青年教师,也致敬所有教育燃灯者。愿每一份坚持都被照亮,愿每一个课堂都有回响。

本文对话上海交大人工智能学院博导张林峰,距离登上热搜已过去大半年,这名出生于1997年的年轻人如今带着3位博士、2位博士,还要给本科生上课,也在思考如何为全球新一轮的技术变革作出贡献。

2024年11月底,张林峰曾体验过一次“火”的滋味——“27岁清华博士任上海交大博导”冲上微博热搜,海量的关注一下涌向这个1997年出生的年轻人。

2024年,张林峰从清华大学交叉信息学院获得博士学位,进入上海交通大学人工智能学院任助理教授、博士生导师。攻读博士期间,他拿下过全亚洲只有12个名额的微软学者奖学金,在高水平学术会议期刊上发表论文超过20篇,被引用近2000次,同时担任多个领域内期刊和会议的审稿人。清华大学交叉信息研究院介绍称,张林峰的研究在一定程度上推动了人工智能领域中基础研究的发展,指向他在2019年首次提出的自蒸馏算法,这至今仍是知识蒸馏领域的代表性工作之一。

被高度围观的时候,张林峰刚进入教师角色不久。如今回想起来,他坦言自己在那些天确实受了影响。媒体大量找上门,海量网友深究着他的研究、过往的履历,微信框也不时跳出各路好友消息:“这不是你吗?”

如今,他成为青年教师一年有余,算上今年九月新一批入学的学生,他“手里”带着3位博士、2位硕士,第一届博士只比他小2岁;2025年春天开始,他要给本科生上课,这个秋季学期,他还成为了大一新生的班主任;白天的信息“见缝插针”、源源不断,到了夜深人静时,他会花更多时间处理自己手头的“长程任务”……

热度已褪去,忙忙碌碌的日常里仍充满挑战:如何做好一个老师?没比学生大几岁,怎么处理和学生的关系?科研和教学的关系怎么平衡?站在中国顶尖学府,如何为全球新一轮的技术变革作出贡献?

这个教师节,深度对话张林峰,在那些大家已经知道的标签背后,一个年轻教师、学者的具体日常、责任与压力,正在真实浮出。

张林峰 受访者 供图

【以下是记者与张林峰的对话】

:2024年11月底的时候,“27岁清华博士任上海交大博导”登上了微博热搜,引起了很多网友的关注,很多人好奇这么年轻怎么能做博导,当时你的感受是什么?

张林峰:我因为是清华大学直博,所以5年毕业,没有跳级;毕业之后没有做过其他工作,直接来当老师,综合这两个点上,可能比大家想的要快一点。可能是社会大众还没有熟悉这个情况,其实在最近几年,像我这样毕业之后直接当老师的年轻人也很多。

在当时大概一周左右的时间,热搜对我影响确实有,因为太多人关注,我微信一会儿就弹出消息:“这不是你吗?”但长期来看对我影响不大,作为老师,我还是希望未来让大家更多通过科研成果和教学成果来认识我,而不是通过比如年龄的问题。

:毕业的时候,你放弃了几家企业给出的百万薪资,选择到新成立的上海交大人工智能学院任教,出于什么考虑?

张林峰:我自己一直很喜欢AI这个领域,很喜欢科研。首先想说一点,在其他领域,大家可能觉得去企业和去学校是两个差异非常大的选择,但在AI领域,企业的科研力量是非常强大的。但综合考虑下来,我最后还是想去学校。

第一是我比较喜欢学校的环境,我在清华的导师马恺声老师对我影响也很大。马老师自己也是在我进入清华的同一年入职的青年教师,我是他的第一届博士生,我亲眼看着他如何一步步把我们几个培养出来,然后自己创业、做科研,通过tenure-track(通过考核达成长期聘用),发展得非常顺利,这些都给了我激励和信心。

第二,我认为进入学校,或许可以提高自己在多个维度的能力,比如怎么培养学生、管理团队,怎么安排自己的时间,怎么申报课题等等,希望更好地锻炼自己。

还有一点是,上海交大是我所有offer中发得最快的。当时我们人工智能学院刚刚成立(2024年4月成立),是交大的“特区学院”,它以人才专委会的方式,探索了面向优秀青年人才引进等的特殊通道与机制。所以我记得我第一天投简历,第二天就接到面试邀请,我们约在第四或五天面试,面完之后过了两天就给我发了一份带有学校人资处盖章的正式offer,前后差不多就一周。当时我就觉得这里效率实在太高了,肯定是一个好选择。

我是差不多2024年4月拿到offer的,第一个学生马上就开始接洽了。包括招生在内,大部分事情都是新的,所以那个时候既有憧憬,也有一些紧张。

张林峰 受访者 供图

:你自己刚博士毕业就要带博士,这一年里,你怎么跟他们相处的,教学风格是怎样的?

张林峰:如果算上今年入学的学生的话,我组里有5位同学——3位博士、2位硕士。我们的事情还是比较多的,我一周可能要开四五次组会,大家各有自己的方向;如果没法在组会深入,我们还会就单个项目再定期讨论。

我经常会想到我自己的导师马恺声老师,他帮我培养了很好的科研习惯。那年我们每天早上9点都会坐在一起,读一个小时论文,再讨论半个小时,这让我提升很大,包括论文怎么写,如何与他人合作,如何选择一个有趣的研究主题,这些都直接影响了我现在对自己学生的培养。

我从自身的经历出发,觉得学生做科研时,第一篇文章特别重要,会提供很好的正反馈、正循环,所以我现在学生的第一篇文章,我都会非常努力地帮他们,事实上也还是比较顺利的,我去年招的所有同学在过去一年里都有第一作者的“顶会文章”(顶级学术会议文章)发表。

日常里,当然有一些需要因材施教的部分,因为学生之间科研风格、个人风格相差都很大。有的同学自驱力很强,但也可能因此而焦虑;有的同学自驱力稍弱些,你可能就需要主动和他们聊聊,看看他们将来想怎么发展,跟他们讨论方向。我觉得只要大家的目标一致,都为了科研,交流就没有问题。

:作为青年教师,和自己的学生年龄差距比较小,你怎么和他们相处呢?优劣势分别在哪里?

张林峰:确实,我和硕、博同学的年龄差距不大。比如我的第一届博士生只比我小两岁,现在招的有些学生可能是2003年前后出生的,年龄差也不大。优势是,我们大部分的娱乐爱好、平时的关注点和成长经历都很相似,平时大家还可以一起吃饭,比较聊得来。

不过关系太好有时反而不完全是好事,这中间的平衡确实很难把握,我最近也在思考、摸索。站在我的角度,我希望能和大家成为好朋友,但另一方面,也需要保留一些教师的威严。

我现在的解决方式是,尽量和大家保持朋友的关系,但在选人时,会倾向选择和自己价值观长期一致的同学,这样后续就不必过多依赖所谓老师的威严,大家也能相处得更开心。这里的价值观,包括科研风格,比如学生是否真正对科研感兴趣,是否愿意做真正有意义的事情,而不是只想着发论文。

值得一提的是,我带完第一届博士的时间其实差不多就是我经历tenure-track的时间,而且比如第一届学生培养的结果,其实也是老师能否通过考核一个非常重要的要素。所以在这个过程中,老师和学生一定是共同成长、双向奔赴的。我刚刚陪我老师经历了这个时刻,所以我有时候也会想象自己这个时刻的到来。

:自己身上的科研任务重吗?怎么平衡科研和教育工作?

张林峰:其实很难区分自己的科研和学生们的科研,它们并不矛盾。假如一个老师的科研是一条线或一个面的话,那么每个同学的科研都可能是一个点。我做的事情相当于是在我的面上挑一个有趣的点,然后让同学去做。同学们做出来之后,这几个点就连成一条线甚至一个面,就变成了我们整个组的方向,也就是我的方向。

但随着学生数量的增多,事情确实会多一些;学校已经给了优厚的待遇,但毕竟是刚入职的老师,申项目客观上会有些压力。我现在比较常规的一天,大概是早上八点半起床,九点到办公室开始工作。一般下午的时候,会议和事项会比较多。组会安排在晚上七八点,我和同学的时间都合适。可能到晚上九十点,开始有段属于自己的时间,去处理一些比较长程的任务。

大概在半年多一年前,我会努力快速地回复学生的消息。学生有时半夜一两点说实验结果出来了,在群里发一下,正好我没睡,我也会回,甚至越聊越开心、或者越聊越困惑,我们还会拉个会讨论。但是随着事件增多,这件事情对我来说,变得越来越难。如果精力允许,我还是希望能够像以前一样,尽可能地和同学们多交流。

:其实今年我看到张老师还需要给本科生上课,对这部分的教学任务有什么感受?

张林峰:是的,2024年春季学期需要面向一百六七十位大一新生上数据结构课程,因为是给交大致远学院的课程,整体难度会高一些。其实我也是本科学的这些,所以需要自己再学一遍、重头备课,任务挺重的。因为很多内容自己是第一次讲,坦白说课堂上也会有压力,会紧张。

我课后一般都会和学生聊二三十分钟。会有一些同学针对某个题目或者知识点问得比较久,有些问题非常有意思,有些问题会让我措手不及,我们就现场一起问AI,再探讨。

我喜欢跟大家这样交流。问课程相关的问题,说明他们学习比较认真,但也可能说明我讲得不够清楚,我会反思。还有些同学课后会聊生涯规划、怎么做科研、怎么学AI,特别有自驱力。

我觉得现在的本科生非常厉害。其实上课还没有那么直观地感受到冲击,更多的冲击来自我的研究助理,他们很多就是本科生。现在很多本科生研究水平非常高,有时甚至超过一些研究生,已经能发出不错的论文了。

我在想,也可能是因为现在进入了AI时代,大家学习资料变多了。但不得不承认,现在大家的水平相比我们当时已经高了很多。

:你觉得现在的学生,用AI的能力强吗?你怎么看待这件事?

张林峰:我觉得很强,有些甚至可能比我还强。我教数据结构课程的时候,大部分同学都会用AI,不管是写代码时出现bug,还是理解一个算法,让AI举例说明等。

至少在我的课上,其实我还是比较支持大家用AI的,特别是用AI去理解算法和代码。有些内容课上没吃透,AI可以讲得很好,是可以帮助大家学习的。另一方面,我也觉得,在这个时代你必须学会用AI,而且要用得很好。况且用AI也需要思考,例如怎么提取关键词、怎么提问等,这些也在考验学生的能力。我们应该把可以AI化的事情尽量用AI去解决,不能AI化的事情再由人类去解决。

包括我自己,比如某个算法需要讲几个例子,或者讲它的实际应用,我也会用AI辅助做教案。接下来,AI还会逐渐解放人类做科研的生产力,到时候,人类主要做的事情是给出好的角度,提出好的问题,接下来的实验或具体解决思路,完全可以让AI提出十几二十个,你就负责筛选、执行。

:你本身就是AI领域的研究者,也很年轻,对“人工智能是年轻的事业,是年轻人的事业”,是否更有切身体会?

张林峰:从我自身出发,2016年AlphaGo战胜了当时的围棋世界冠军,掀起AI热潮,那时“人工智能”这个词就很吸引我,我觉得它和其他领域不一样,很好玩,比起一门课程,更像是一个好玩的游戏。

但其实从那时候开始,一直到大模型这波浪潮,人工智能也没有太多年,不存在有人说“搞了一辈子AI”这种情况,所以这也导致这个领域的研究人群整体比较年轻。

但同时,这个领域又发展得太快了。快到我觉得一年前刚博士毕业的知识,到现在几乎已经没太多用处了。这个领域发展得太快,导致大部分东西都要现学,而且要非常快速地跟踪。你比别人慢半年,基本上就是落后一个时代,所以必须每时每刻更新自己的知识库,而这个大概率只有年轻人能够做到。它不但需要脑力,甚至还需要体力。

所以像我们人工智能学院成立于2024年4月,非常年轻,学院师资平均年龄也是在35岁以内,大家面临的问题、讨论的事情也类似,常会在一起探讨交流。

:你自身在从事人工智能领域的科研工作时,有没有紧迫感?

张林峰:我自己是非常乐观的。虽然不排除在有些方面(GPU)会有些压力,但我觉得这个领域特别适合中国人来做,而且中国已经做得非常不错了。

我们当然面临着来自全世界科研力量的竞争,站在顶尖学府从事科研工作,紧迫感一定会有。但从我的角度,我觉得当人觉得自己在做一件面向未来的事情时,这种自驱力是源源不断的,哪怕过程中有现实的阻力与摩擦。我觉得所谓“吃苦”去做一件事情是完全不现实的,短期可能可以,但长期来看,只有在做这件事情的过程中觉得好玩、快乐,才能真正把它做好。我自己做科研是这样,我也希望我的学生做科研时也是这样。

:总的来说,怎么评价做老师这件事?有什么短期和长期目标吗?

张林峰:我觉得总体做老师还是很开心的,而且很锻炼人。做久了,对学生的责任感会越来越多。

我短期的目标还是想快速地把我的第一届学生培养起来,一个是提升他们的学术水平,另一个是提升他们的领导力和组织能力。同时,让他们在自己想要发展的方向和模式上进入一个比较稳定、长期的轨迹。这是短期的目标,希望能在最近半年到一年的时间内实现。

长期来看,我自己还是希望在人工智能领域有更大的贡献,做出更多真正有影响力的成果。特别是在现在,大模型已经越来越接近甚至超越人类智能水平的背景下,即将迎来一轮非常大的技术变革,我们希望自己的研究能够真正参与到这个过程中。

我之前主要是做模型的压缩和加速,让模型的成本降低、速度加快。最近半年,我们也在做AI for Science,就是用AI去探索科研,让大模型去辅助人类做科研,大方向上就是让大模型能够独立自由地进行科研。这个事情如果做成,很有可能会完全影响科研这个领域,乃至影响人类对于新知识的探索,所以我觉得这是一个非常重要的课题。

而且更关键的是,我们觉得这并不是虚无缥缈的。它是一个很可能在半年一年,或者三年五年就会带来变革性进展的事情。它会先在国内还是国外出现,对大家的影响非常大,我们希望尽量加快这个过程。目前国内国外包括上海市都有很多团队在做,从我的角度,虽然这是长期的目标,但我也不需要想太长远的事情,努力一步一步向前推进,就很有希望。在今年的世界人工智能大会(WAIC2025)上,我们学院发布了一个科学基座模型Innovator和通用科研智能体SciMaster,就是我们在这个领域的初步探索。