文化中国行|寻访南朝硕儒顾野王:亭林读书堆的千年回响

北宋王安石曾慕名寻访南朝顾野王故居遗址,但因时间匆匆,“一时暂游,不暇考…”(赵孟頫撰《宝云寺记》),便发出感慨:“寥寥湖上亭,不见野王居。”千年时空的感叹,寄托了后人对这位南朝隐士与百科式学者的追慕。

顾野王是南北朝梁陈间著名的地理学家、文字学家、史学家、书画家,所著《玉篇》是我国现存最早的楷书字典,其编纂的《舆地志》是全国性总志,有着一代硕儒、江东孔子的称号。“文化中国行”近日来到金山亭林,在烟雨江南间重新探寻这位历史上知名的隐者留下的文化脉络。

从亭林“读书堆”的土墩,到古松园的虬枝,再到跨越中日韩的《玉篇》、敦煌残卷中的《瑞应图》,顾野王的生命轨迹与精神遗产,依旧在江南与东亚文明之间回荡。

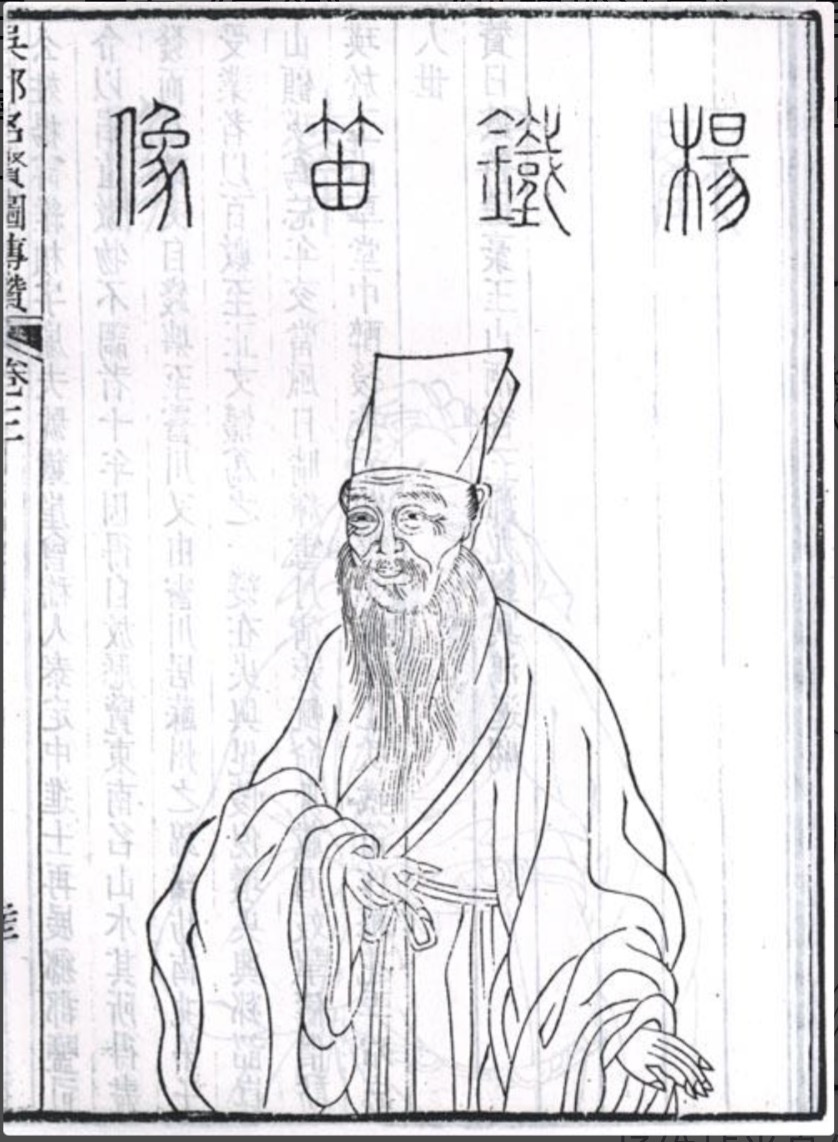

顾野王像

顾野王生于南朝梁天监十八年(519年),卒于陈太建十三年,即隋文帝开皇元年(581年) ,终63岁。

顾野王出生于江东吴郡四大姓之一吴郡海盐县亭林顾氏,其先祖三国时期孙吴丞相顾雍出生海盐亭林顾胥塘畔,他的父祖皆以儒术知名当时。据《陈书》记载,“野王幼好学,七岁读《五经》,略知大旨。九岁能属文。尝制《日赋》,领军朱异见而奇之。”二十岁前,顾野王是在读书求学中度过的——“长而遍观经史,精记默识,天文地理,蓍龟占候,虫篆奇字,无所不通。”

二十岁时,顾野王开始了仕宦生涯。他被扬州刺史宣城王萧大器(萧纲之子,萧纲称帝后,大器被立为太子)招之为宾,宾客中还有文学家王褒。顾野王擅长丹青,有一次,宣城王修造学舍,令顾野王画古代圣贤像,命王褒题写书赞,被时人称为二绝。

此后、他受太子萧纲之命历时五年编写《玉篇》,他以一人之力整理出这部三十卷的字书,为东亚汉字文明打下基础。“侯景之乱”后,顾野王回到先祖顾雍故里——亭林,长期居住并著书于此,自号“亭林”,他的三十四世孙顾炎武,追慕先祖,也号“亭林”。

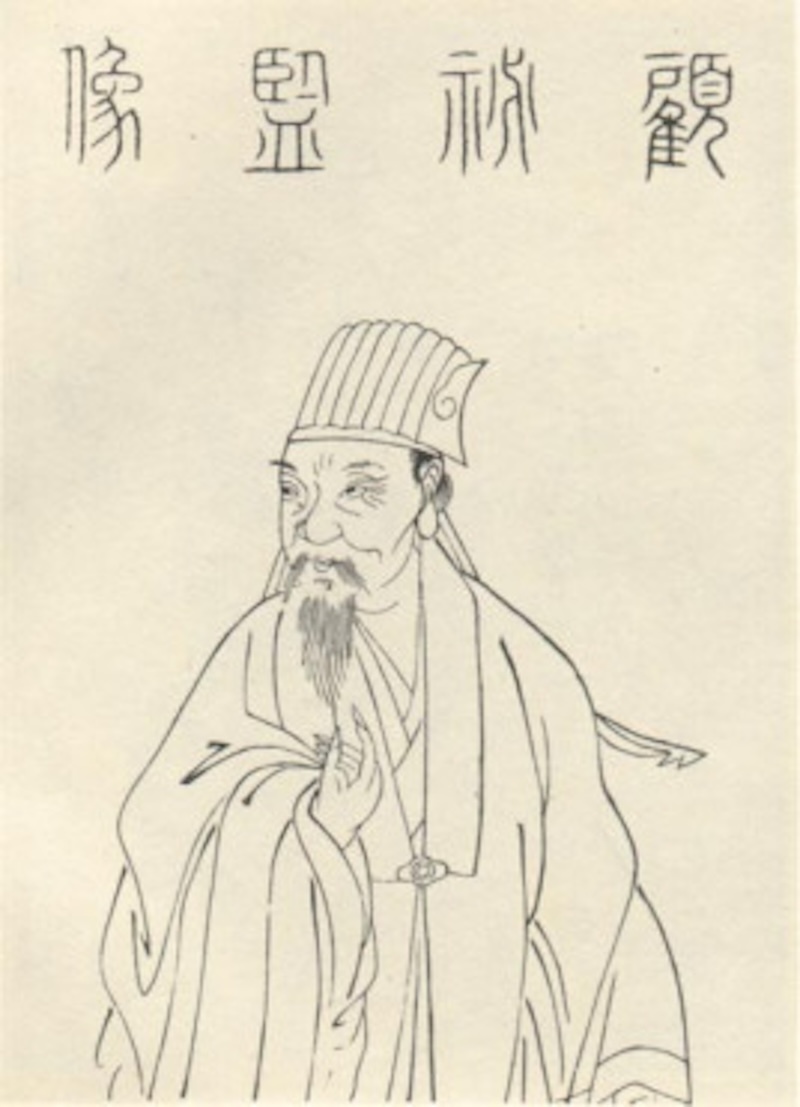

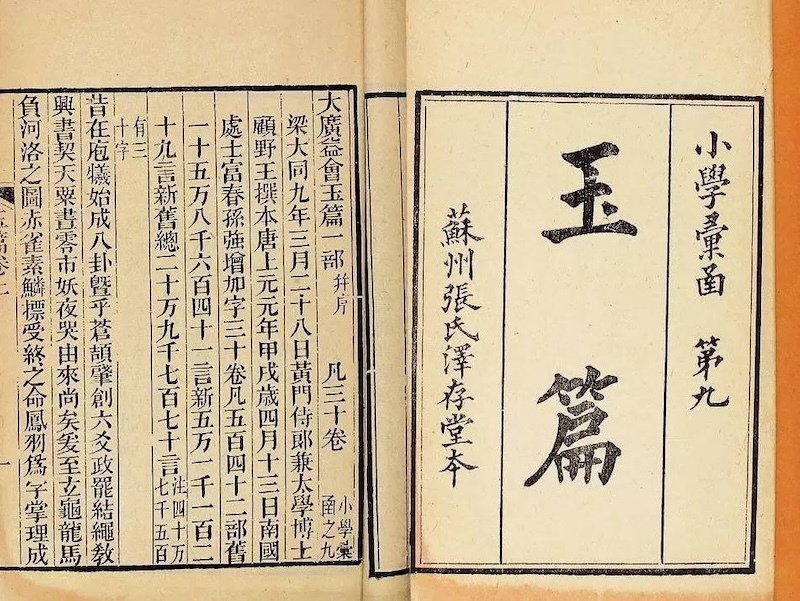

《玉篇》唐代抄本

读书堆,顾野王闲居亭林

在金山亭林镇,有一处名叫“读书堆”的遗迹。

“读书堆”位于亭林镇寺平南路与大通路交叉处,若不注意,只以为是个形如小山、草木茂密的土堆,但当得知,这便是此行要探访的顾野王结茅筑屋、读书写作之地,不觉肃然起敬。

“读书堆”原名读书墩,宋代避讳,改“墩”为“堆”,当地人称“大寺山”,是上海地区有文字记载的最早的私家园林之一。

位于金山亭林的顾野王“读书堆” 遗址。

据上海顾野王文化研究院院长、华东理工大学教授蒋志明介绍,“读书堆”是古时“亭林八景”中唯一仍存的遗迹。近年来,亭林镇以顾野王为文化坐标,复建亭林书院、立顾野王雕像、开顾公广场,努力唤回那段隐于江南烟雨中的书香往事。

“读书堆”边,顾公广场上顾野王雕像。

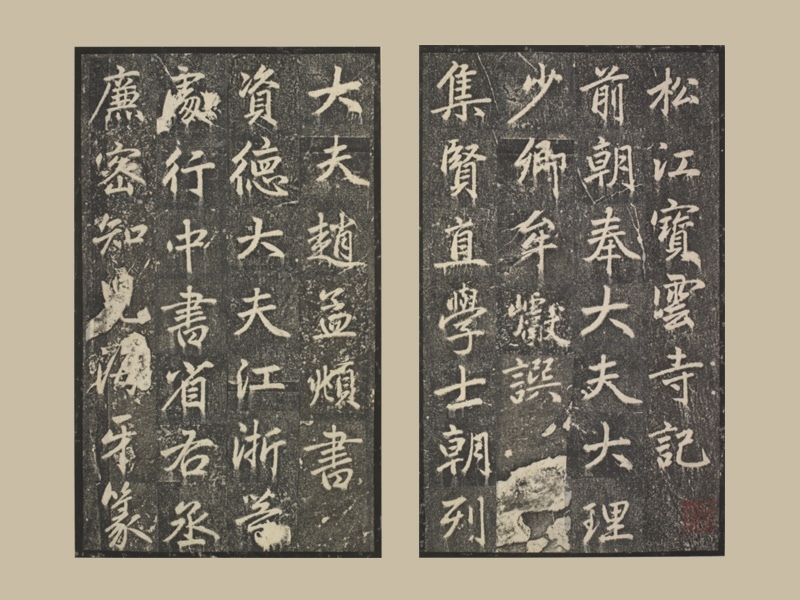

“顾公广场”有一段文字说,唐大中十四年,亭林宝云寺僧掘得残碑记载:“寺南高基,顾野王曾于此修《舆地志》。”(源于《松江宝云寺记》)

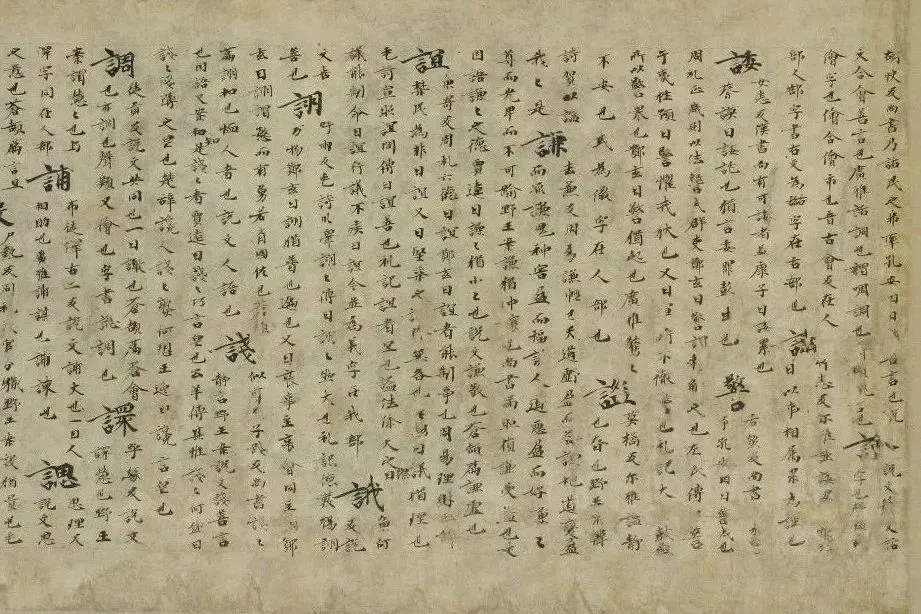

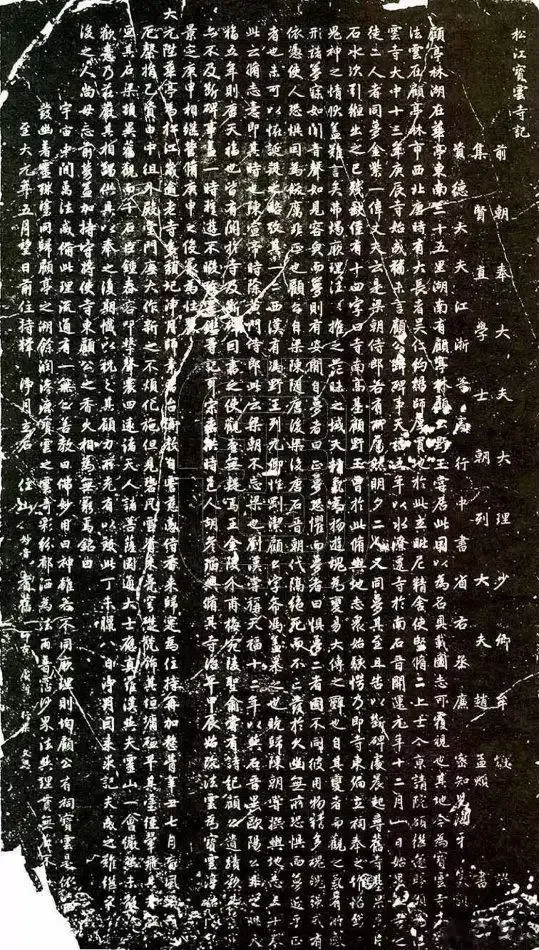

赵孟頫《松江宝云寺碑册》 清拓本 故宫博物院藏

《舆地志》的编纂要追溯到六朝时期,地志大为兴盛,但卷帙繁多、内容多有重复、不成系统。据 《 隋书·经籍志》 记载, 顾野王“抄撰众家之言”,成《舆地志》三十卷,可视为“汉魏以来地理典籍之集成”。

此书不仅详考山川形胜、沿革郡邑,还首创以引用文献、注出处之法,为后世方志体例所沿用。虽原书于宋代早佚,但佚文散见于唐宋以来的历代文献的征引。

更值得一提的是,“沪”字之得名,也可追溯至顾野王。《舆地志》中,他对“扈”(即竹制渔具)所作详述——“插竹列海中,以绳编之,向岸张两翼,潮上而没,潮落而出,鱼蟹随潮碍竹不得去,名之曰扈。”这被认为是上海简称“沪”的最早文字来源。

虽然经历千余载斗转星移,残碑记载“寺南高基”依旧可以对应于当下地理位置。记者随蒋志明从顾野王“读书堆”沿着寺平南路步行,不远就能看到几乎隐没于居民楼前的宝云寺旗杆石。

居民楼前的宝云寺旗杆石

宝云寺建成于唐大中十三年(859年),相传曾有1048间,梵宇轩昂,绵延数华里,号称“江南名刹之五,华亭之最”。由于饱经自然灾害及战火沧桑,宝云寺屡修屡毁。千年悠悠,宝云寺所存遗迹现已寥寥无几。

宝云寺桥

其中,属亭林八景的寺内楞严塔(又称“飞来塔”),如今只剩中柱“石经幢”,存于亭林小学;更为知名的松雪碑(又称“子昂碑”),为元代宝云寺整修时牟巘撰、赵孟頫所书 《松江宝云寺记》。如今,仅碑座、碑帽及残碑存于金山区博物馆。

金山区博物馆内“子昂碑”复刻版

赵孟頫所书 《松江宝云寺记》拓片

从留存的拓片可知,碑文记述松江宝云寺的历史沿革以及元代主持净月重修寺院的情况。文中多次提及顾野王与亭林的关联。讲述顾野王曾在此著《舆地志》,并记“断碑再现于梦境”之奇异经历,更添崇敬、神圣之感。

顾野王“读书堆”

从剔牙松到古松园,两株松的文化对话

亭林之地,有两株松树最为人称道,一为顾野王“剔牙松”,一为元末杨维桢亲植“江南第一松”。前者已佚于岁月,后者仍挺立于古松园中。它们一在历史,一在现实,却都深深扎根于这片土地的文化记忆之中。

据明代陈继儒撰《松江府志》:“读书堆有大树剔牙松,成化初(1465)犹存。”这棵松树不仅是顾氏日常生活的写照,更因其与读书、著述相伴,被赋予了清修与简朴的士人气息。剔牙松由此成为顾野王文化形象的象征性一景,亦映射出南朝文人归隐山林、以文修身的理想境界。

杨维桢小像

到了元至正十年(1350年),自号“铁崖山人”的文学家、书画家杨维桢(1296-1370年)到亭林游“野王读书台”,相传正逢其五十五岁寿辰,亲植罗汉松以志寿庆,又称“铁崖松”。此后,他居于亭林东街,寄情林泉、与陶宗仪等以文会友。

亭林复兴东路“古松园”的介绍,书法来自亭林当地供销社职工、书法家胡伯平。

这棵相传由杨维桢手植的“铁崖松”,位于今复兴东路“古松园”内。“古松园”建于1986年,园南一条池溪横贯。门口由亭林供销社职工、书法家胡伯平(1933-2020)先生书写的介绍,讲述着这棵“江南第一松”和“古松园”的历史。入门绕照壁、过连廊,便见一组小景。古罗汉松倾斜,附有支撑;与其相邻的北侧还有一棵厚壳松、一口古井。据旁碑石介绍,厚壳松植种于清同治年。

相传由杨维桢手植的“铁崖松”

园内安静,仅工作人员清扫落叶的沙沙声。就杨维桢而言,这棵松树并非仅是隐士的园林装点,更是心中先贤风骨的追慕之物。至正二十年(1360年)杨维桢在《读书堆记》中写道:“予入淞,首慕顾野王,读书堆者,在亭林苍翠间,未果往也。”诗中就明言对顾野王的尊崇,从杨维桢手植“铁崖松”对应到顾野王“剔牙松”,盛载着元代文人的咏史幽思,也是顾野王文化气质与生命姿态的延续。

“古松园”内,“铁崖松”与厚壳松、古井构成一组风景。

顾野王与《玉篇》:一部字书的千年回响

除了地理志业,顾野王另一部传世巨著是《玉篇》——这是南朝时期一部系统的类书式汉字字典,成书早于《康熙字典》一千多年,是隋唐以降中国识字、授课的重要工具书。

在亭林镇有一顶“雨粟桥”,取自仓颉“天雨粟”的“雨粟桥”,仿佛在悄声述说顾野王文字事业的延续。

在顾野王生活的南北朝时期,各民族杂居融合,文字运用陷入混乱。同时,佛教的盛行带来许多新字、新词,而从篆书、隶书到楷书的字体转变,也给人们日常的阅读书写造成了不便。因此,规范字形、统一标准,势在必行。于是,梁武帝任命顾野王为太学博士,授意他完成这项艰巨的任务。

年轻的顾野王欣然接受,他翻阅大量资料,搜集考证汉魏齐梁以来的文字形体、训诂的异同,加以取舍编定,笔耕不辍,历时5年于梁武帝大同九年(公元543年),完成书稿。这一年,他年仅25岁。

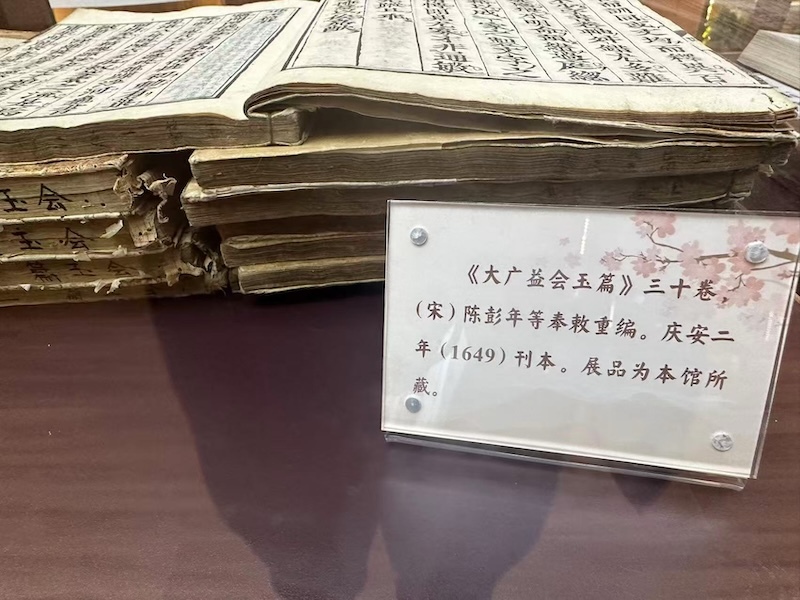

顾野王所著《玉篇》

“玉篇”一名,传说来自顾野王之父顾烜的教诲:“字如玉一样珍贵。”顾野王在《玉篇》序中写道:“文遗百代,则礼乐可知;驿宣万里,则心言可进。”他深知文字的力量不仅可以传之久远,还能跨越万里时空,使人心相通、文化相连。

在研究者蒋志明看来,李斯统一了中国文字,许慎编了第一本中文小篆字典《说文解字》,共收录9353字,而顾野王编了第一本楷书字典《玉篇》,收录16917字。这部字书不仅对中国古代文献学、音韵学、训诂学产生深远影响。

《玉篇》不仅在当时的中国流传广泛,还随着遣隋、遣唐使东传日本,对日本古典文献与汉字教育产生深远影响。日本《类聚名义抄》等文献常常援引《玉篇》,而日中古辞典的结构与部首分类法,也多有借鉴其体例。

《玉篇》最早传入日本,可以追溯到平安时代初期。日本高僧空海赴唐求法时,将《玉篇》随佛经一同带回,藏于高野山真言宗寺院,并据此编撰了《篆隶万象名义》。此后,《玉篇》开始在真言宗寺院中广泛流传,并逐渐传播至日本社会各阶层。

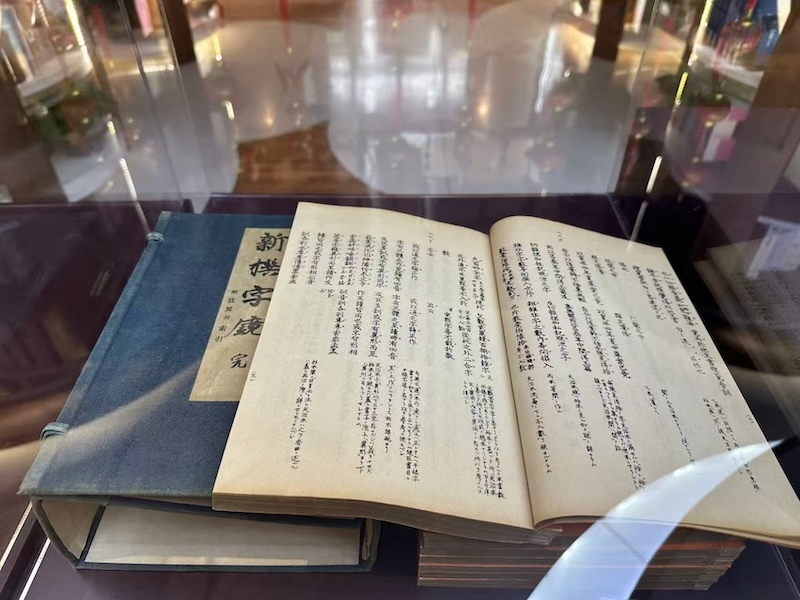

亭林《玉篇》体验馆的展柜中,陈列有不同版本的《玉篇》。

至公元891年,日本官方文献《见在书目录》中已有《玉篇抄》13卷的记载。这些版本成为日本各大藏书机构的宝贵典藏,如宫内厅书陵部、国立公文馆、静嘉堂文库等地皆藏有宋刻本或残卷。

亭林《玉篇》体验馆的展柜中,陈列的《大广益会余篇》

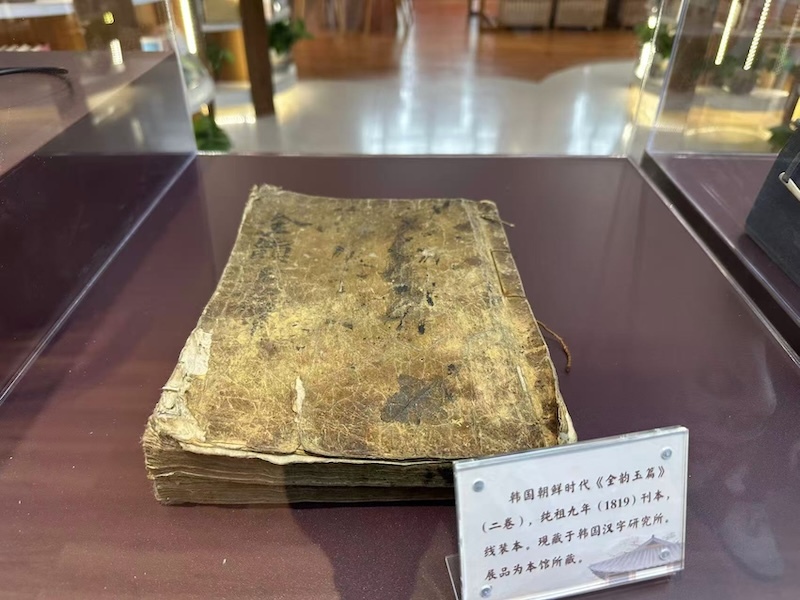

在亭林“读书堆”边的《玉篇》体验馆的展柜中,陈列有唐代抄本《玉篇》第二十七卷残卷1883年影印本、韩国朝鲜时代《全韵玉篇》1819年刻本等,静静讲述着《玉篇》对汉字文化圈的影响力。

韩国朝鲜时代《全韵玉篇》

画家顾野王:敦煌残卷的线索

顾野王不仅是文学名家,也是书画传承的重要一环。他是虞世南的老师——后者被誉为“初唐四大书家”之一,其书法被欧阳询称为“能追钟王,兼擅二体”。

顾野王还是一位“南朝第一流的画家”,且在唐代张彦远《历代名画记》中,列举从轩辕到唐的画家,整个陈代,只有顾野王一人。

在《陈书·顾野王列传》出现过的顾野王著作,除了《玉篇》《舆地志》,还有一部《符瑞图》。如今,三者都已无原著全本,这也正是顾野王不大为后人所知的一个重要原因。

那么,顾野王的画是何模样?

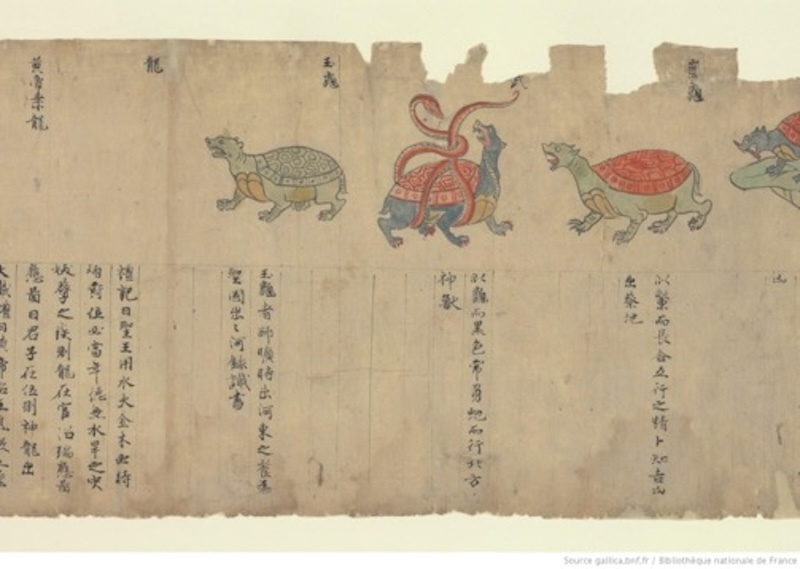

在敦煌石窟中,一部编号 P.2683 的《瑞应图》残卷,为后世留下了隐约的线索。

敦煌《瑞应图》局部

这卷残本现藏于巴黎,纸色微黄,图文相间。学者们注意到卷中反复出现“旧图不载”的提示,这恰与顾野王自称“益采图纬”的写作方式相契合——即凡旧籍未见之瑞,他便补以图证。这一点,被视为两者渊源的重要凭据。

北大历史学博士、现任中国社科院历史所研究员陈爽,近年在对该卷的研究中进一步指出:残卷的编排方式、图像风格以及图文分区的规整性,都符合南朝人文士“图书合璧”的传统。若说敦煌遗存中可寻顾野王的身影,P.2683《瑞应图》或许正是一个罕见的佐证。

换言之,亭林书声未止,顾氏遗泽亦远播敦煌。这卷残本不仅是敦煌文献的孤本,更让顾野王“图以补文”的学术方法,穿越千年得以重现。

亭林老街

王安石的“寥寥湖上亭”是一声千年前的慨叹,然而亭林并未让顾野王消失于历史的尘埃。读书堆、剔牙松、玉篇残卷、敦煌遗本,串联起的正是江南文脉的坚韧与绵长。顾野王既是江南士人的象征,也是汉字文明的重要奠基者。近千年后,循迹亭林——读书堆前,青草萋萋;古松园里,杨维桢亲植的罗汉松依旧斜逸苍劲。我们不只是寻找一位南朝文人的旧居遗址,更是在追索中国文化精神的延展。