海外藏中国共产党档案整理与研究——数字时代的机遇与挑战

在全球化与数字化交织的今天,历史研究正经历着史料获取与阐释方式的深刻变革。散落在海外的中国共产党历史档案,作为特殊历史语境下形成的珍贵文献,既承载着革命年代的记忆碎片,也为理解中国与世界的互动关系提供了独特视角。2025年5月24日,由上海师范大学人文学院教授宋佩玉召集,上海师范大学光启国际学者中心、上海师范大学人文学院主办的“海外藏中国共产党档案整理与研究——数字时代的机遇与挑战”学术工作坊在上海师范大学召开,众多专家学者齐聚,共探这一领域的前沿议题。

开幕式由上海师范大学人文学院教授董丽敏主持,上海师范大学副校长陈恒出席开幕式并致辞。陈恒回溯了学校文史学科的学术传承与底蕴根脉,着重提及程应镠等学术名家开创的文献传统,以及近年备受各学科关注的海外文献整理与研究。他肯定了宋佩玉教授及其团队召集此次工作坊主题的重要价值,期望进一步推进研究成果的转化与传播,通过编写教材、工具书,出版丛书、期刊或以书代刊等形式,在既有海外文献整理基础上拓展新领域、焕发新生机。

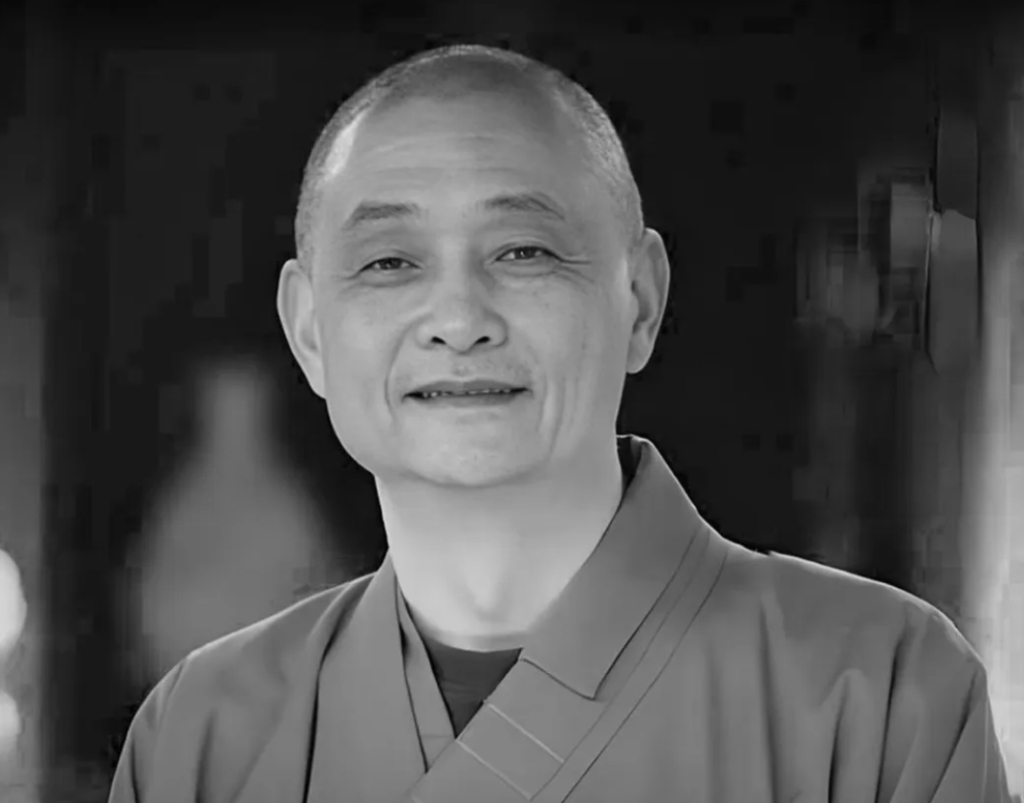

陈恒

董丽敏

随后,复旦大学历史学系教授吴景平和四川大学历史学院讲席教授汪朝光应邀作主题演讲。

吴景平

吴景平教授指出中共党史是“大历史的组成部分”,强调不能狭义地看中共党史,而应从与其他政治力量与实体的互动中、从更广阔的空间地域和更长远的时段来考察中共党史。随后他以自身治学经历为经纬,介绍了涉及党史、革命史的海外藏档情况。吴景平教授自2005年起着手整理研究海外藏档,曾自接参与“宋子文档案”入藏美国斯坦福大学胡佛档案馆的历程,亲手将宋子文后人手中的“绝密档案”送抵胡佛档案馆。他指出,海外藏档的重要性,在于填补党史基本叙事的空白,尤其是建党初始尚无记事存档制度,创立初期基本叙事构建有赖海外藏档。此外,海外所藏的广义或狭义的中共党史档案资料,为历史叙述提供一种“镜像”,同时是“他者的视角”。具体而言,已刊档案如《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》《美军驻延安观察组成员文件集》,未刊档案如美国对外关系文件、英国外交政策和事务档案、摩根索日记、宋子文档案、罗斯福总统秘书文件等均值得注意。

吴教授以最近在海外访得的稀见资料为例,指出未来研究可以开拓之处。吴景平教授及其团队正在整理哥伦比亚大学所藏“贝祖诒档案”,其中有时任中英美平准基金会秘书长和中央银行研究室主任等要职的中共地下党员冀朝鼎,写给在美国从事美援外交的原国民政府中央银行总裁贝祖诒的多封英文信件,分别落款于1948年1月和8月,从中可以了解这位经济战线上的“红色特工”潜伏的时间之久,以及对财经外交等重要领域渗透程度之一斑。

藏于贝祖诒档案中的红色特工冀朝鼎的资料(吴景平提供)

又如“宋子文档案”中关于抗日根据地税收和货币的信息、美国在抗战胜利前夕与国共双方的往来,以及宋子文本人及其副官在西安事变期间的日记等等,均可以为拓展中共党史研究提供新的视野和选题上的启示。又如在吴教授展示的一封张学良给宋子文的信中,我们可以看到西安事变后被“严加管束”的张学良境遇鲜为人知的一面。张学良信中写道,其身上的现款已用罄,“囊空如洗”,生活窘迫,这位昔日风光无比的少帅表示“从来没有这样穷过”,“吸香烟要吸到底,舍不得丢香烟屁骨”,听闻宋子文回国,要“向中国银行或兄借款几十万元”。“弟从来没有这样穷过,有时弟同四妹相顾大笑,觉着手中一钱不名,真是好玩的很。”(张学良致宋子文信,11月28日,年份未详)

吴景平教授表示,在中国共产党与外部联系日益紧密并逐步走向世界的进程中,日益成为外方关注的对象,从而形成了大量的海外藏档。诸多重要史事的构建,都有赖海外藏档;研究党史、革命史需要来自域外的“镜像”和“他者”视野。

汪朝光

汪朝光教授从三个问题着手,讨论“多面向下的海外中共文献的搜集整理和利用”:为什么要搜集海外文献?搜集什么样的档案文献?从何处搜集档案文献?

他指出,全球化时代的中国与世界息息相关,而中国共产党酝酿、诞生、成长、壮大的整个历程也与世界相关。“中国共产党本身是一个非常国际化的政党。共产党从成立之初即胸怀祖国、放眼世界,中共历次代表大会的决议文件,以及《红色中华》《解放日报》等党报往往先论述世界形势,再论述国内情形以及党的应对。毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在》(1928)一文中分析形势,指出中国的红色政权在‘四围白色政权的包围中’生存,原因正在于这是‘帝国主义间接统治的中国’,存在着‘白色政权间的长期的分裂和战争’,其原因是‘地方的农业经济’和‘帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策’,并指出‘这是世界各国从来没有的事’,其世界眼光可见一斑。”汪朝光说。

至于搜集什么样的史料,汪朝光教授表示,过去我们往往关注中央层级或是中上层的资料,事实上应该把眼光投向更多维度、多层面的档案文献。譬如像蒙古和波兰这样过去不受关注的国家,譬如“中波轮船公司”这样即便在“文革”最高潮时都没有中断业务的企业,譬如黄绍湘(1915-2015,美国史专家,1943年由中共南方局派往美国学习美国史)这样的人物个体,又如以外国非共产党人身份参与抗战的林迈可(Michael Lindsay)对华北根据地基层的“外部观察”等等,都可以纳入档案搜集的视野。至于图片、录音、影像等不同形式的史料载体,更为历史研究打开更广阔的空间。

林迈可(Michael Lindsay)

在文献档案的来源方面,除了大家耳熟能详的知名档案馆以外,还有众多“小众”档案馆及图书馆收藏着与中国共产党有关的资料。汪教授以美国哥伦比亚大学神学院图书馆、犹太神学院图书馆为例,介绍了令人意外的相关发现,并指出还有海量民间档案等待进一步挖掘。

工作坊现场

简短交流之后,中国社会科学院近代史研究所研究员侯中军,上海师范大学人文学院教授刘子奎,上海市档案馆接收征集部主任、副研究馆员彭晓亮,上海师范大学人文学院教授蒋杰,上海师范大学人文学院副教授王雯菲,上海师范大学人文学院教授宋佩玉分别做主旨发言。

侯中军

侯中军的报告《融冰之旅的前奏——管窥美国所藏中美建交前档案》从最近查阅的美国国家档案馆所藏档案中梳理出关于中美建交的新线索——中美的融冰之旅事实上是从经贸及学术交流开始的。1969年美国即曾尝试联系周恩来总理。资料显示,1960年代从美来华的美国学者中确曾有人接受美国国务院的指示。他指出中美建交前后中美关系史的研究受印刷档案整理现状的影响极大,档案整理状况不佳无疑为研究带来了难度,而从未刊档案入手往往会有意想不到的收获。

刘子奎

刘子奎以《海外中共文献的整理与研究:过去与现在》为题,总结了美国学界关于中国共产党的研究的不同阶段及特点,指出美国是世界各国研究中共党史的主要资料基地之一,有丰富的资料馆藏,如斯坦福大学胡佛研究所几乎收集了二十世纪各国所出的全部重要中共党史资料。从研究方法而言,美国的中共党史研究受后现代主义思潮等理论影响,强调跨空间、跨学科,对问题进行综合研究;研究视角则从重点研究民主革命时期的中共党史转而更加关注当代中国共产党的现实问题。

彭晓亮

彭晓亮的报告以上海市档案馆的工作为例介绍《海外红色珍档的征集利用与考证研究》。上海市档案馆从多个国家和机构征集红色档案,包括美国亚利桑那大学档案馆、斯坦福大学胡佛研究所档案馆藏有的史沫特莱、埃德加・斯诺相关档案;法国多家档案馆的赴法勤工俭学群体档案;瑞士苏黎世联邦理工学院现代历史档案馆的博斯哈德档案;俄罗斯国家社会政治史档案馆相关档案,以及哈里森・福尔曼的摄影集等。在成果展示与利用方面,举办了《红星照耀中国——外国记者眼中的中国共产党人》专题展览,并出版同名书籍。此外,还承办了 “负笈莫城为报国——东方劳动者共产主义大学和中国劳动者共产主义大学档案文献展”,展示了刘少奇、任弼时、邓小平、向警予等革命先辈在苏学习的档案文献。彭晓亮还现场展示并介绍了影像档案考证研究的成果。

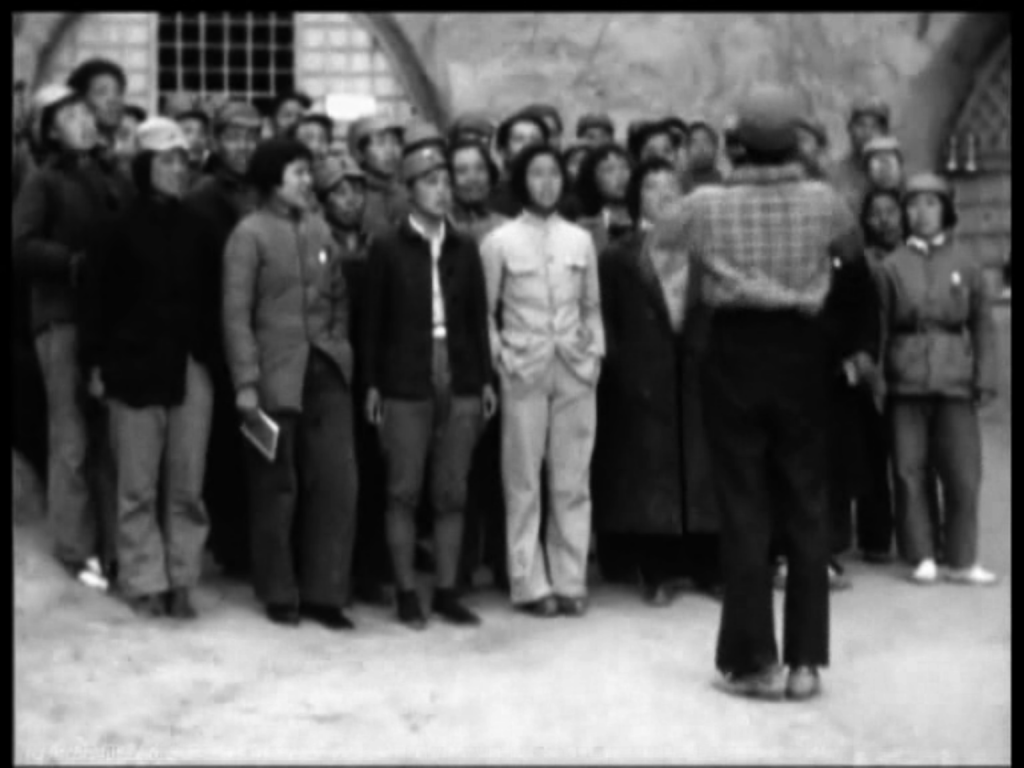

鲁迅艺术学院首届学员高唱《义勇军进行曲》,指挥郑律成(《延安颂》曲作者),右侧女生莫耶,《延安颂》词作者。(彭晓亮提供)

博斯哈德、毛泽东、斯蒂尔(彭晓亮提供)

蒋杰

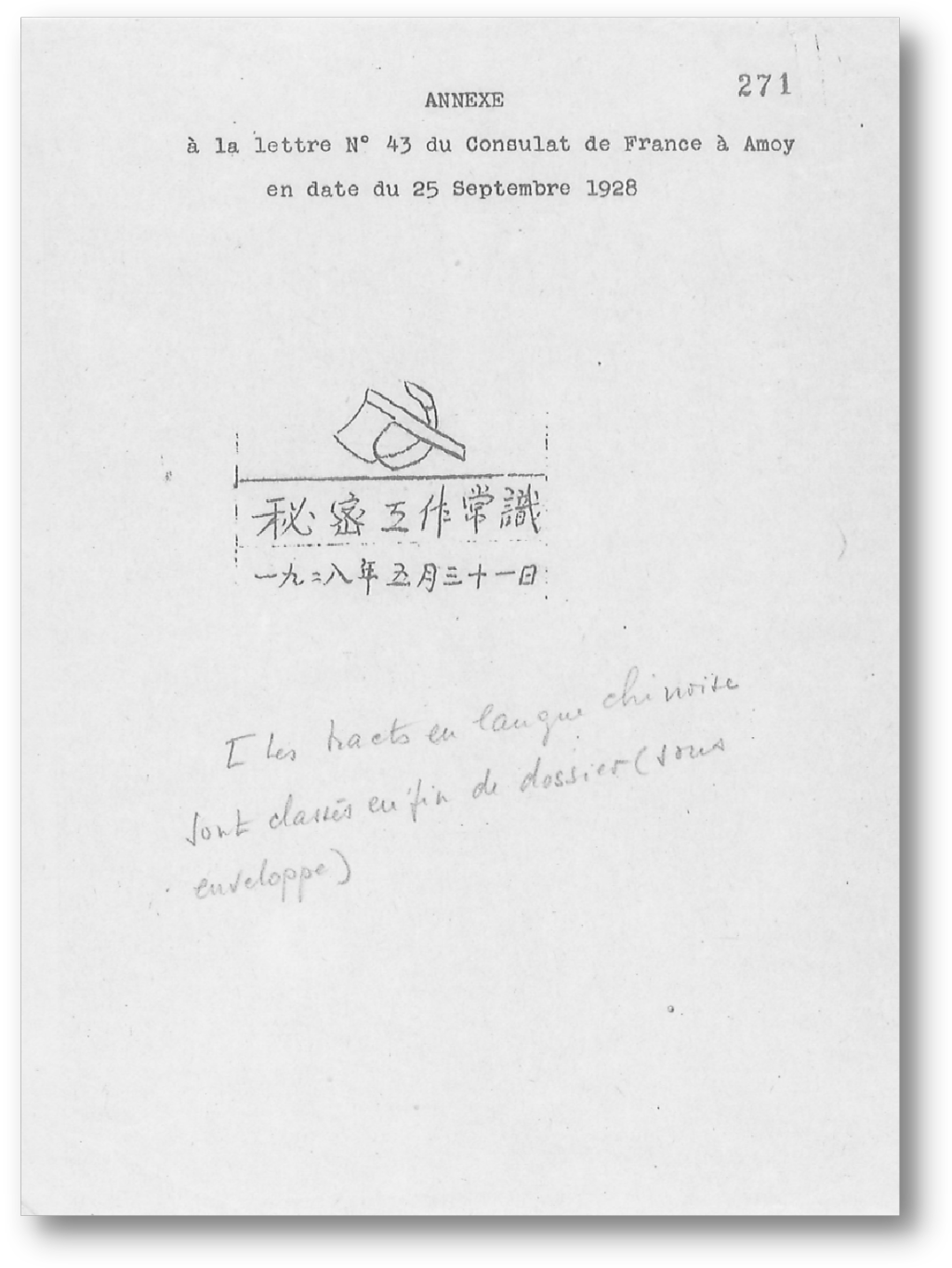

蒋杰的报告《法藏档案中的图像资料》以法国馆藏档案中的图像资料为核心展开介绍,涉及的收藏机构包括法国国防部档案馆、外交部档案馆、国立海外档案馆,以及上海法租界警务处等。他展示了一些代表性的图像资料,包括1927年对苏联领事馆的监控记录、蒋介石与苏联军事顾问的相关影像等中共早期活动资料;一・二八事变期间上海地区军事形势变化图等抗战时期史料;此外,还展示了法藏《秘密工作常识》封面、1926年华北地区中共势力发展示意图等其他类型档案图像。蒋杰指出,这些资料可弥补近代史研究资料不足,提供文字档案外的直观视角,与其他文献相互印证,助力文物古迹修复重建等工作,为历史研究提供了多维度的关键素材 。

法藏《秘密工作常识》封面(蒋杰提供)

王雯菲

王雯菲在报告《法国共产党档案及涉华档案介绍》中就法国共产党档案的主要收藏机构塞纳-圣丹尼省档案馆 (AD93)及法共档案的分类及内容做了介绍,并展示了《中苏友好同盟互助条约》签署后的法共政治局会议纪要等一手文献。她指出法共在二十世纪尤其是冷战前后与中共保持着较为密切的联系。法共对中国革命的观察与评价报告、内部通信、宣传材料、中法两党之间的正式往来信件和访问记录、法共成员访问中国的报告/会议记录等,为了解中法党际关系以及国际关系提供了补充视角,可提供对中苏论战的第三方观察,有助于研究中共国际形象的海外建构,并为民间交往层面的外交往来提供资料。

宋佩玉

宋佩玉的主旨报告《海外中国共产党影像史料疏略及其价值》系统梳理了海外中共影像史料的来源、内容及学术价值。她表示,相关影像史料广泛分布于美、日、英、俄等国的档案馆与图书馆,以及记者、学者的私人收藏(如林迈可、福尔曼的摄影集)。此外,哈佛、法国国家图书馆等海外学术机构的数字化项目也收录了大量相关影像。宋教授介绍了代表性的影像系列,包括日本华北交通株式会社藏 3.5 万张照片(记录中共在华北的活动)、福尔曼摄影集(含八路军抗战、延安观察组影像)、伊文斯纪录片《四万万人民》(展现台儿庄战役及中共领导人会议场景)、《LIFE》杂志摄影师拉克斯的中国摄影集(聚焦抗战后中国社会)等。她指出这些史料的价值在于为党史研究提供直观证据,补充文字史料不足,反映社会心态与意识形态,助力跨学科研究及国际学术对话,有助于建构客观的中共历史叙事;而局限性在于史料存在视角偏差、主观加工、信息缺失等问题,且受保存状况、版权和获取渠道限制,需结合多学科方法与其他史料印证,秉持批判性思维使用。

福尔曼的中国摄影集

下午的研讨会由上海师范大学社科处处长、人文学院教授姚潇鸫主持,来自全国各地的青年学者汇报交流了中国、日本、美国、英国、俄罗斯以及加勒比海地区所见的中国共产党档案文献资料。

姚潇鸫

窦秉慈(淮南师范学院)介绍日本藏中国共产党档案文献,主要针对国立公文书馆、外务省外交史料馆、防卫省防卫研究所等几大机构展开介绍。徐昂(上海社会科学院)、孙毓斐(上海大学)聚焦美国,徐昂侧重美国经济档案中的中共史料,孙毓斐则着重探讨1920年代美国对华情报工作中的中共档案,解析包括美国领事机构、外交部、商务部等机构档案。王钊(中国社会科学院近代史研究所)着重探讨英国,围绕英国外交部档案、殖民部档案、内阁文件和议会文件、查塔姆社会议记录、英国陆军部档案及主流报刊中的中国共产党抗日根据地档案展开。荆宇航(中国社会科学院近代史研究所)关注俄罗斯,尤其是俄罗斯国家社会政治史档案馆所藏关于共产国际与中共建党、中国大革命、国共合作、中国工农红军与地方党组织、中共党员个人档案及中共早期党员留苏档案。马琳(南京大学)围绕中国台湾地区的档案,以“国史馆”等相关机构为中心介绍其所藏中国共产党相关资料及其价值,所涉案例包括近年来由斯坦福大学胡佛档案馆最新移交的史料、中国共产党台湾省工作委员会的发展等。陶万勇(上海师范大学)展示了加勒比海地区中共档案文献的分布,尤其是佛罗里达大学“加勒比大学图书馆”、西印度群岛大学图书馆及香港中文大学数字图书馆“古巴华侨华人档案”中的相关内容。

随后的圆桌讨论中,与会学者围绕研究中的难点、成果共享与合作等问题展开深入探讨,碰撞出思想的火花。工作坊闭幕之际,与会学者形成共识:数字化整理不仅是技术革新,更是一种历史认知方式的拓展,也是新的学术增长点。当散落世界的档案碎片通过学术协作逐渐拼合,我们或许能更清晰地听见历史深处的多重回声。此次学术工作坊的成功举办,不仅为海外藏中国共产党档案研究搭建了交流平台,更为后续研究指明方向,在数字时代背景下,推动中国共产党历史的研究不断深化拓展。