闭眼一分钟,在上海双年展会听到些什么?

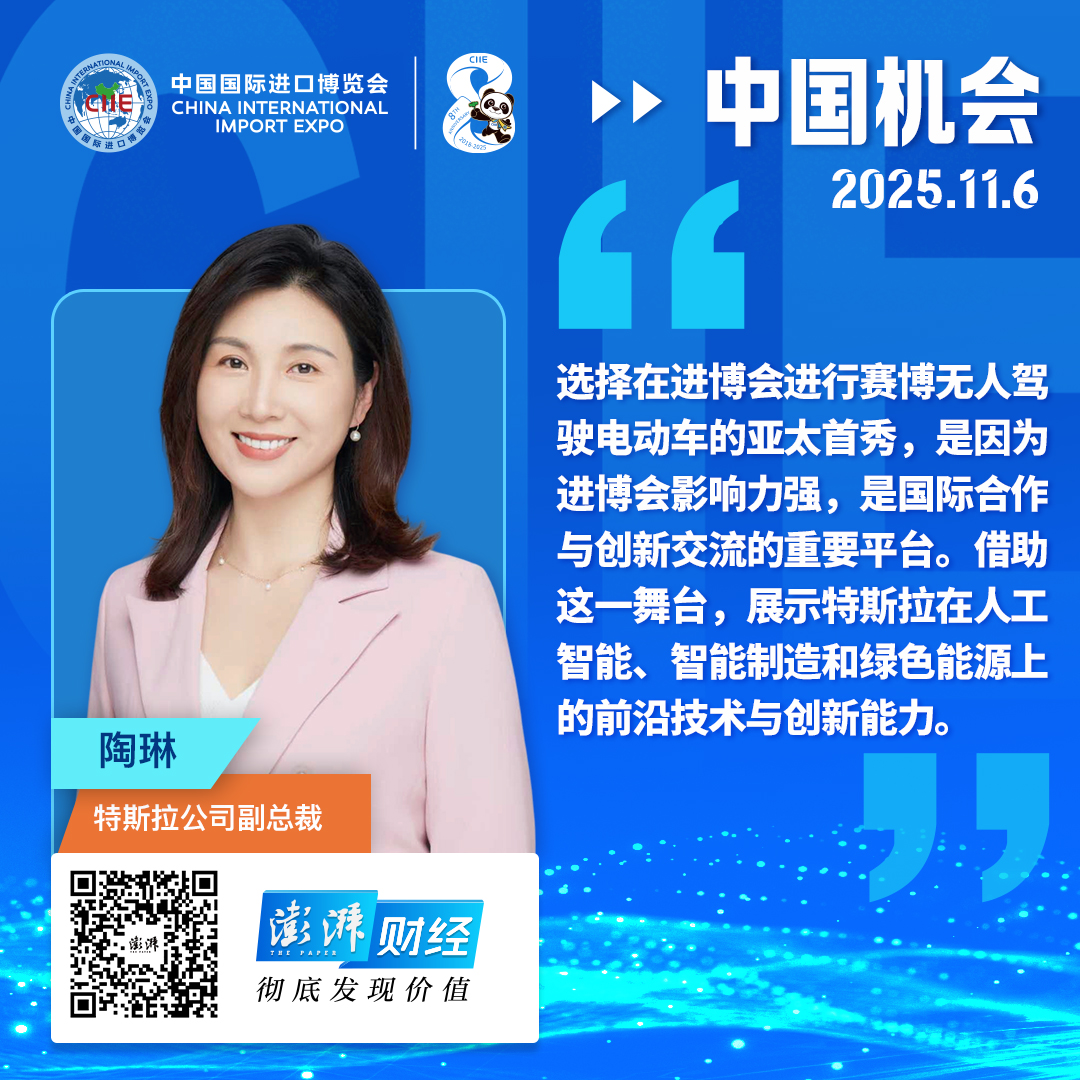

第十五届上海双年展“花儿听到蜜蜂了吗?”将于11月8日在上海当代艺术博物馆对外展出。获悉,在此次双年展中,视觉以外,听觉亦是此次双年展的重要一环。在开幕前夕,主办方邀请了5位双年展形象大使和双年展形象片导演,解析各自对展览主题的解读,并闭眼1分钟,描述“听”上海双年展的感受。

如何理解“花儿听到蜜蜂了吗?”

即将到来的第15届上海双年展以“花儿听到蜜蜂了吗?”为主题,意在创造艺术作品、观众与环境之间多样的、全新的感官交流方式。在开幕前夕,主办方邀请了5位双年展形象大使谈及对于展览主题的理解。其中,艺术家胡晓媛既是形象大使,也是参展艺术家,她说,“当我们用一种特异性的动词去形容一个曾经被我们观察过的角度时,会看到一个不同维度的世界,这恰恰是一种新的认知,一种可能性。”实验音乐人李剑鸿认为,此次上双主题与自己做过的一张录音特别像,“在院子里有一棵很大的樱桃树,开花时有许多蜜蜂,只要一推门就能听到嗡嗡声,特别丰富。蜜蜂的声音非常有生命力,一听到它的声音,就会被它吸引。”

上海双年展海报

如果没有蜜蜂的存在,那地球上的生命怎么延续?对于展览主题,野生动物摄影师的奚志农提出了这样的疑问。他说,“蜜蜂虽然那么小,但它是生态系统中非常重要的关键物种。花儿,你听到蜜蜂的声音了吗?是啊,花儿必须要听到。花儿听不到就完了。很多时候,我们觉得是蜜蜂主动去寻找花,但是事实上,科学研究证明,花儿在听到蜜蜂的到来时,会分泌更加香甜的蜜汁。所以说,植物和动物之间的关系并没有我们所想象的那么简单与单向,而是一个相互连接的关系。这些都是值得去探索的领域和问题。”

申和济,《缠》,2024年,装框喷墨打印照片,135.7×202.4×6厘米

演员周一围对于展览的理解则是呼吁公众倾听自然,倾听城市,用耳朵去发现城市。“我的专业叫视听语言,电影是视听的艺术,它既是看的艺术,也是听的艺术,所以我们有些时候看一些纪录片,会拍到某一个录音师举着话筒到自然界里去,神叨叨地听风,神叨叨地听远处的河流。”上双形象片导演景一的理解则是听觉强调一种等待的状态,“如拍摄时等一个风,等一个节奏,等待是常态,才会有瞬间的惊喜。”

主办方表示,此次双年展里有一个非常刻意性的动词——听。那么,强调听觉的展览会呈现出一个什么样的面貌?能够带领我们以什么样的方式去重新感知当代艺术?这值得公众期待。

闭眼1分钟,你听见了什么?

在展览开幕前夕,主办方邀请五位形象大使来到双年展摄影棚,闭眼1分钟,感受听觉。以下是他们各自的描述:

上海双年展形象大使

胡晓媛:我觉得我听到了月光的声音,他在召唤我回家,哈哈哈。

李剑鸿:大部分是通风管道的声音。闭着眼睛的时候,感觉像是在科幻片里的太空舱,或者是在宇宙飞船里。还有一个稍微高频一点的,像秋天的感觉,有一些秋天的虫子,但是非常遥远。闭上眼睛后会去想象,这跟现实看到的不太一样。当确定性变为一个缓慢的过程时,想象就可以进来了。

奚志农:在闭眼睛的这段时间,我觉着好像有点漫长。在这个摄影棚里,其实你真正听到的声音还是建筑的管道或者通风声音。而我,希望听到来自遥远的远方,我工作的野外,在可可西里,在阿尔金山,在帕米尔高原,那么多年,伴随着我的声音,有风雪呼啸的声音,有藏羚羊在这个荒原上疾驰而过的声音,也有这个猎隼在空中飞过的呼啸声,还有斑头雁在飞跃,喜马拉雅山的呼唤,同伴的叫声……都只希望,但在这里听不到。

上海双年展形象片拍摄现场

周一围:我回忆了一次童年。在这个没有视觉的一分钟里,我听见了那些能够记得的声音。我们家阳台后边是一个像矿坑一样的山,山顶上是葱荣的……我在楼顶上听着夏天热热的风,听蜻蜓的声音……小时候,邻居家养的那只鸡会从树上俯冲下来,像战斗机一样,要啄我。我能听见它扇动翅膀的声音,很恐怖。水稻田有蛙叫,小时候总会丢石头下去砸青蛙,也不知道砸没砸到,但那一瞬间的扑通声,蛙就不叫了。一分钟其实跑了很多地方,而且是没有逻辑的。还有巴赫,我能听到小时候我爸爸拉的大提琴。我们的工作与感官相关,所以有些时候在不停积攒这种记忆。

程新皓,《被禁止的音乐》(静帧),2024年,单频影像,彩色,有声,4分35秒

景一:我听到了风扇的声音,背后就是我们好像在不停去创造一些更好的东西。

上海双年展将于11月8日正式对外开放。