建筑和时光的永恒对弈 | 大同古城·华严寺

风从北方来,吹过云中郡。

几万年以前,这里只是一片湖泊汪洋。后来,有人来了。人们从草原来、从山河来、从丘陵来,带着信仰希冀与目光,开始在这片土地上筑屋、建城。

就在山西大同的火山台基上,生活着契丹人与汉人,还有渤海、女真、沙陀、党项、回鹘、粟特。人们在这片土地上交汇融合,于是,这里就成为“大同”。文明在这里,是融合后的醇厚模样。

——·——

中国的古建筑,要看一天、两时、三节、四季。

要看一天,从曙光熹微,到暮霭雾迟迟,又到星光对烛火。

要看两时,晴一时,雨一时;看雨中檐角生烟,正午鸱吻灿光华。

要看三节,佛诞日、斋日、平常日。是香火缭绕向云霄,又或四下寂寥,我与菩萨对无言。

要看四季,春有新绿破枯木、夏听蝉鸣和钟声、秋叶当风、快雪时晴,都不可或缺。

这便是建筑和时光的永恒对弈,也是建筑中最动人的神性。

北方的风是什么样子,我很难定义,但是辽构,应该是其绵延的底气之一吧。

辽是唐的好学生,作为与北宋并立的王朝,辽构上承豪劲唐风,下启金元。现存的辽构集中于山西-河北-辽宁走廊,恰是游牧与农耕的文化融合地带。这个夏天里,我们宛如朝圣,重走一段梁林路。

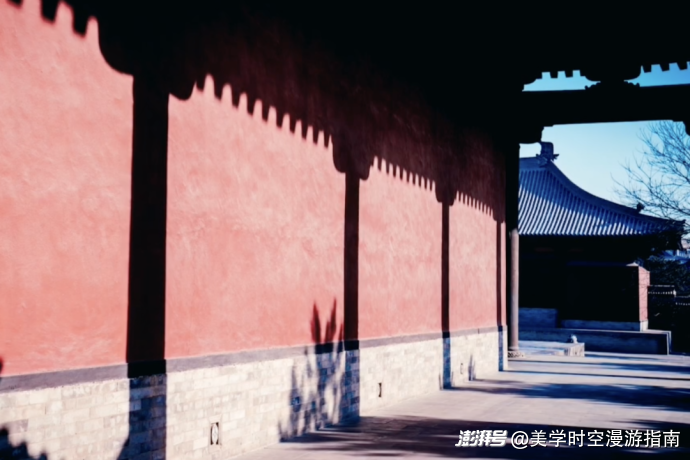

从河北出发,穿过太行山脉就到了山西,晋北第一城是大同。古城里的建筑已经被梁思成和林徽因夸尽,一步入期间,就感受到了辽代建筑开阖万象的气魄。特别是建筑结构的宏大与简练,柱础、斗拱、檐角……是独属于于辽构的雄浑风貌。

辽构作为建筑物的尺度,比例是非常疏朗大方的。

——·华严寺·大雄宝殿(上寺)·——

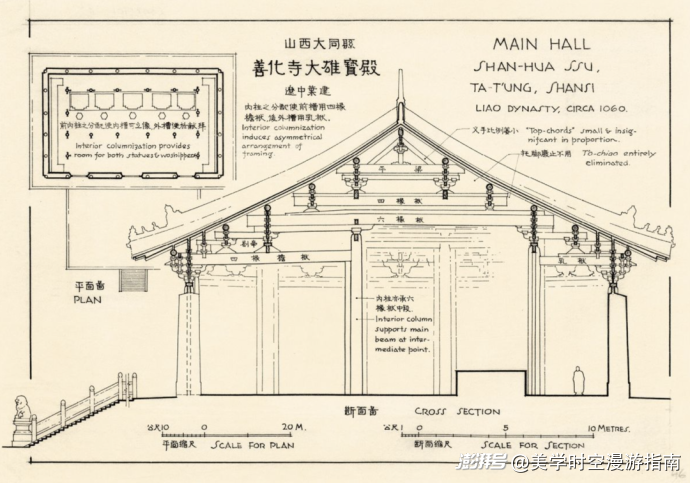

华严寺始建于辽重熙七年(1038年),依据佛教经典《华严经》命名。兴建时作为辽国皇室宗庙性质,因而地位显赫。八十四年后,辽保大二年(1122 年),金兵攻陷大同,华严寺大部分毁于战火。到了金天眷三年(1140 年)时,开始按辽代原图纸重建……历代又毁……历代又修。晴空下大雄宝殿仍然是外檐斗五铺作,双抄重拱计心造。

华严寺整组建筑壮观雅致,檐角斗拱的细节又十分繁复。鸱吻吞星斗,檐角量雨风,真是无一处不吸引人,简直可以无限期的极目浏览到时间尽头。

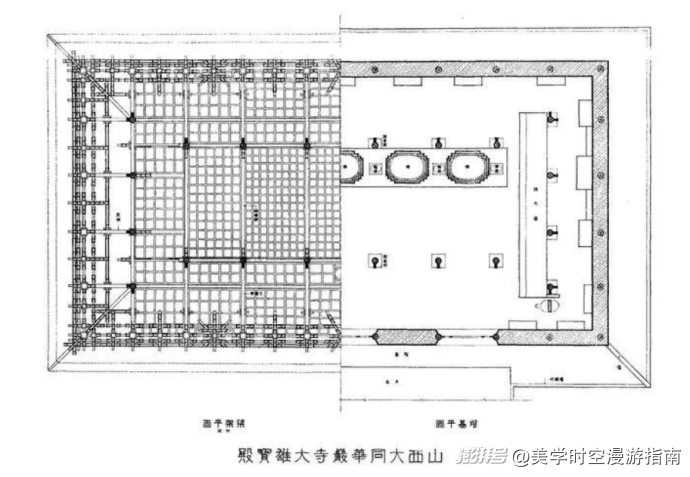

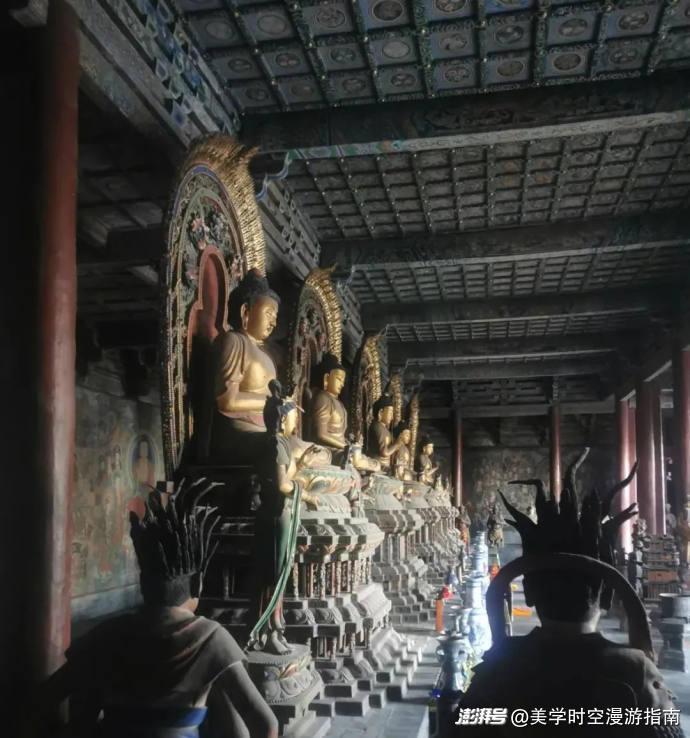

大殿面阔九间,进深五间,是国内已发现的古代单檐木构建筑中体型最大的一座。尤其是殿内的减柱法,视线更开阔;外则出檐深远,雄浑大气。而在这历史的层积之中,我看到了辽地基、金建筑、明佛像、清壁画。

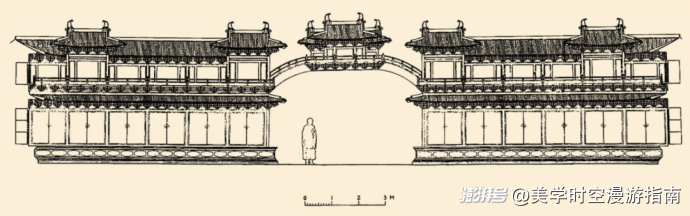

华严寺大雄宝殿区别于中国传统正殿坐北朝南,是坐西朝东的格局。是传统建筑中屋顶规格最高的“单檐庑殿顶”。殿顶举折平缓,出檐 3.6 米,外檐斗拱五铺作,双抄重拱计心造。

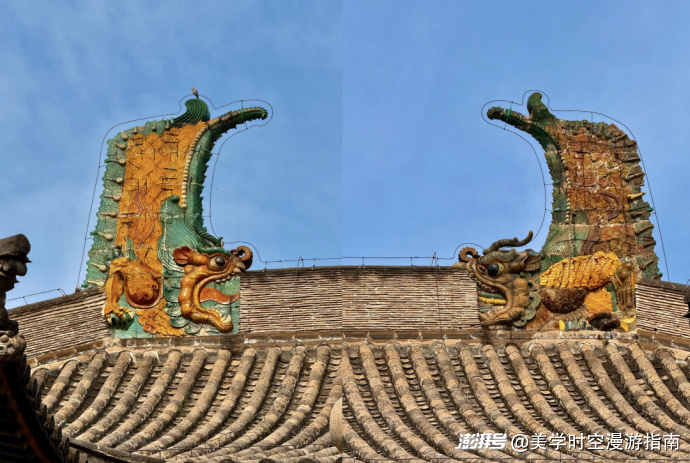

殿正脊上的琉璃鸱吻高 4.5 米,北吻系金代原物,南吻为清朝时期补制,是中国现存古建筑中最大的琉璃吻兽。

屋檐宽深庄重、月台敞朗、气势浩大,相当全面体现了神权的气度。

上图作者:海悦

大殿正脊上的琉璃鸱吻高达4.5米,由八块琉璃构件组成。北吻是金代原物;南吻为明代,也是我国古建筑最大的琉璃吻兽。

大殿内平面柱网配置是“减柱法”,这比常规的九间十柱减少内槽金柱十二根。殿内佛座配列与礼佛活动都增加更大的空间面积。

大雄宝殿的平棊(píng qí),就是天花板平棊为明宣德四年(1429)至景泰年间历经26年补装,清光绪年间还进行了彩绘和贴金;最具特色的也是大殿正中央平棊上面的各种龙,沥粉贴金,辉煌绚丽。

原来屋顶的各种天宫楼阁,就是人们想像中的神仙世界啊,这相当于基督教的穹顶上绘画的天堂吧。

——·华严寺·薄伽教藏殿(下寺)——

薄伽教藏殿,单檐歇山顶,举折平缓出檐深远。始建于辽重熙七年,幸运的躲过了历朝历代的各种战火,留存至今。殿内保存有29尊辽代泥塑像,造型生动,也是辽代泥塑精品。殿内顶部藻井、平綦和腰檐平座遮檐板的彩绘图案均为辽代原作。

薄伽是释迦牟尼佛另外的一个名字,教藏就是存放典籍的地方。而在辽代时期薄伽教藏殿相当于一所国家级的佛教图书馆。牌匾则是清代原作。

薄伽教藏殿殿内的双层楼阁式藏经柜,当年大殿后壁因壁窗通风问题,设计者便在这里架起了一个连接左右壁藏的彩虹式拱桥,飞越窗上,桥上凌空云端琼楼。这是国内现存的唯一辽代木构建筑模型,被梁思成誉为“海内孤品”。

——·华严寺·壁画·——

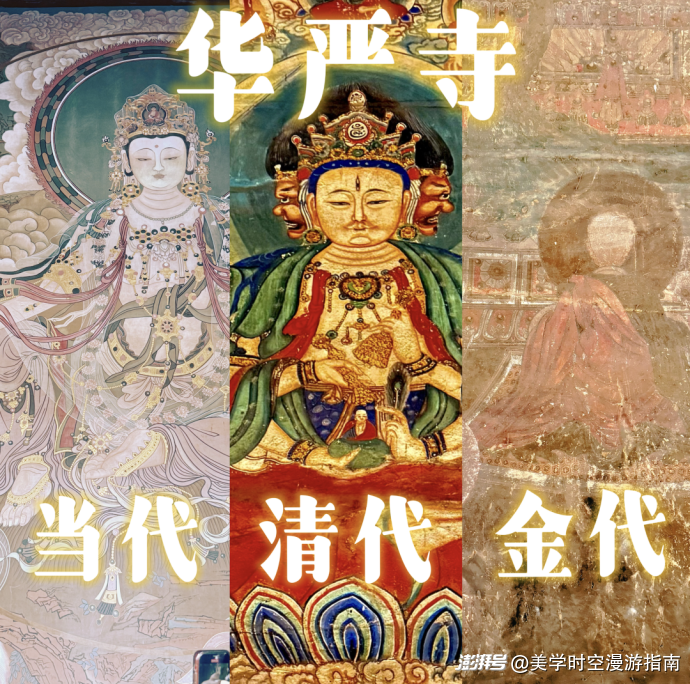

上图是大雄宝殿东檐墙北次间墙壁上的“准提佛母”。

环顾大殿四周,满墙满绘了21幅巨型壁画。这是后来补绘的。在清光绪十六年,由画工董安等人共同绘制。壁画线条流畅、构图严谨,用矿物质颜料绘制,以朱红、石青、石绿为主,辅以赭、黄、白色,或沥粉贴金,画面富丽堂皇、立体感强、层次分明。

上图为现场实拍,已经后期调亮提色。

壁画内容主要为说法图和佛教故事,每幅画既独立完整又相互呼应,像是精彩的连环画。

但要注意看这里还有一部分更昏暗的壁画(上面二图),这就是更早的金代壁画,因为画工董安在重绘时,这片昏暗的墙壁靠着两个巨大的木柜,没有搬开,所以在1997年左右搬开后,才露出来了这两片珍惜的、更久远的壁画。仔细看看,画风是不一样的!

在华严寺,能看到三代的壁画作品,可以慢慢欣赏做一个对比。我个人倾向于最古老的,还是辽金时期的金代更有一些韵味,为什么我也讲不上来。

——·华严寺·彩塑·——

也正是在大同之地,不同的文明相继而来,拓跋鲜卑之北魏,契丹之辽,女真之金……这片土地见证了中华民族的形成与发展。在这种独特的地理历史环境之下,华严寺体现出来的便是民族文化融合的色彩,包括建筑、塑像、壁画。

大雄宝殿的两列为二十诸天彩塑,每一尊彩塑都向前倾斜15度至19度,有说法是通过前倾的姿态表达虔诚,也有说法是这是精心设计的角度,可以让脸上少落灰。这在古代寺庙中也是挺少见的。

二十诸天,为佛教护法神。二十诸天本是印度神话中惩恶扬善的二十位天神,佛教创立后,吸收为己用。常立在大雄宝殿主佛两侧。佛教中的“天”包含天界、天王和天人,为佛教中的护法神。

薄伽教藏殿·胁侍菩萨,这位合掌露齿菩萨像被梁思成称为“世间难觅的佳作”。

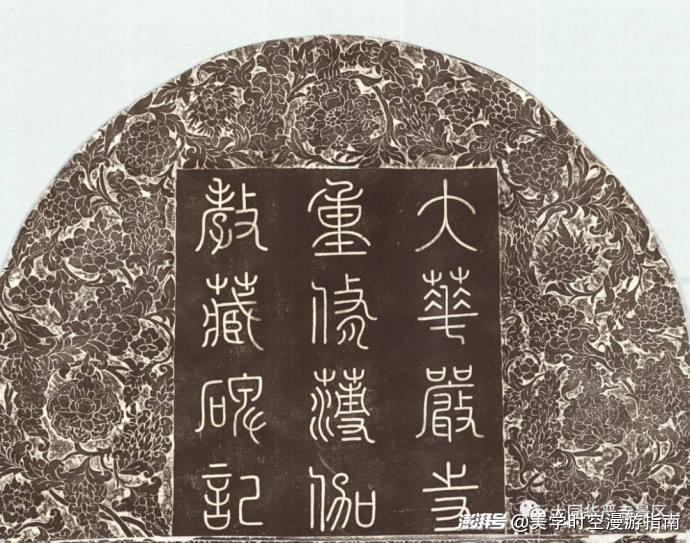

华严寺薄伽教藏殿,南次间的金代石碑《大金国西京大华严寺重修薄伽藏教记》碑头拓片

大同华严寺普光明殿藻井

善化寺单独写一篇再详细讲啦,我推荐在冬至前后去善化寺。

——·——

1933年,林徽因曾把梁思成、刘敦桢他们称为“几个死心眼的建筑师”,“放弃了他们盖洋房的好机会,卷了铺盖到各处测绘”。我个人也很欣赏林徽书写建筑的风格,我看到她往往忙碌到深夜,坚持着与命运暗自较量。写作的意义像是可以暂时回避现实中的苦难,而手中的笔像忘川的舟楫,可以一遍遍回到历史中辉煌灿烂的时代。

资涵笔记:

1.学建筑的基本必修课是什么?——爬竹竿。

在李庄时,他们院子里有棵大桂圆树。梁思成一住下来,就往桂圆树上拴一根竹竿,每天不辞辛苦地带着年轻人反复爬竹竿。因为到野外测绘古建筑时,攀爬是基本功,一天也不容荒废。

2.梁思成写给林徽因的信:“路上吃得十分小心。餐车很干净。偶尔在大站停车,许多乘客下车争买冰棍,我虽涎垂三尺,但因夫人有嘱在先,未敢吃也!够听话不?”

3.有许多时间,林徽因与梁思成并没有留在那间舒适的客厅里,而是去荒野与山村间辗转,把自己交付给古老的建筑遗存,交付给那些消逝已久的时光。

而我,仍然在想,是不是凡人在陆地上最大的成就是建筑啊?

每次看到这些美丽的建筑,举起相机时,我都感觉到一种词穷,想尽力找遍角度去拍摄,但怎么样都不够好,最后只是勉强着带走一叠时光的拓片,心里想着,下次再来吧。

以前我看到过一句话:“人对时间毫无还手之力”,内心认同又忧伤,可是我突然想到,人没有还手之力,但人加上建筑,也许就可以。

古建能一代人又一代人的在大地上矗立着,这就是人对时间的还手。

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

相关文章

言短意长|苏超、演唱会、微短剧,都指向“心价比”

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?

十字路口的古镇|“九曲黄河第一镇”碛口:淡旺季太过分明,游客不是非去不可

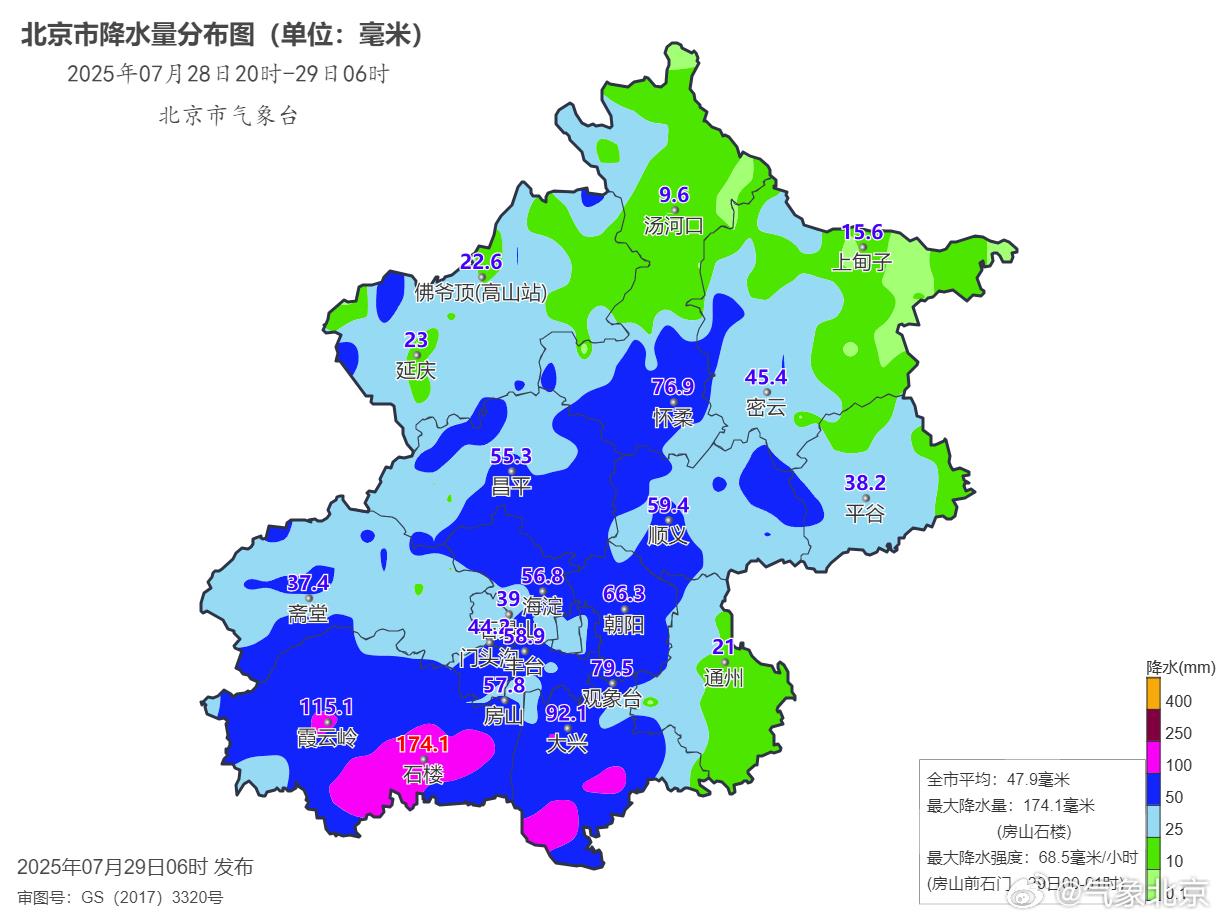

北京:主要批发市场蔬菜肉蛋供应充足,连锁超市3倍量储备生活必需品

观察|日本民众示威喊“石破别辞职”,参政党崛起引发右倾排外担忧

北京昨夜强降雨部分地区达大暴雨级,今天上午仍有中到大雨

见微知沪|上海的AI方法论

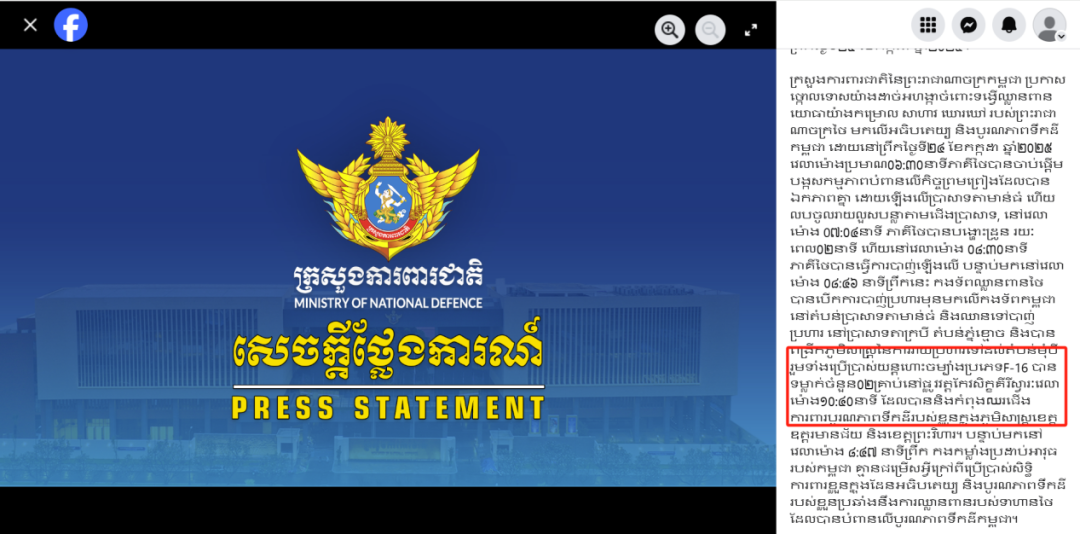

明查|柬埔寨击落泰国F-16战机?网传说法从何而来?

重识中欧丨现实困境裹挟下的认知偏差:破解“信任赤字”,重燃文化吸引力

人民日报关注:华东华北东北等地持续遭遇强降雨,各地落实落细防汛措施

乌克兰宣布暂停履行《欧洲常规武装力量条约》

国际观察|会谈不到3小时,泰柬为何能迅速达成停火

世贸组织任命新任副总干事

泰国和柬埔寨停火协议正式生效

天津发布全市防汛三级应急响应

柬埔寨和泰国同意“无条件”停火

中国纺织工业联合会原会长王天凯逝世,享年79岁

河北省水利厅将洪水防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级

一男子室内吸烟面对他人劝阻无动于衷,被罚200元

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关

- 这事儿|三河“店招禁用红蓝黑”等来处理结果,舆论都在关注什么

- 东南亚三国行第二日|两国领导人共同出席中越铁路合作机制启动仪式,越南之行圆满结束

- 国家超算互联网平台上线超长文本多模态大模型,助力AI智能体开发

- 事关投入使用满15年的老旧住宅电梯,上海发文加强既有住宅电梯安全管理

- 女子称收养女婴10年仍是“黑户”,河北武安:待查明弃婴来源后按程序办理

- 上海不重视民企?专家:此次26项措施消除了误会,信心比黄金重要

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯