陈赟︱儒佛之辨与宋代理学的自我理解问题

《儒佛之辨与理学的建构》,江求流著,中国社会科学出版社,2025年版

本文为《儒佛之辨与理学的建构》一书序言,经授权刊发。

宋明理学的儒佛之辨,是一个与理学相始终的话题,也是宋明理学思想系统不可分割的内在构成部分。这一话题不仅具有历史意义,而且具有现代意义。就历史意义而言,儒佛之辨是宋明儒者构建自身的一种视域,一种在儒与非儒的间距与边界的不断理解中重新赢获自身品质的一种视域,这意味着儒与佛的文化间际参与了儒学的更新和自我构建。宋明儒者出入佛老而后返诸《六经》的学思旅程,便成为文化层面上在他者与自我之间进行穿梭而后在新的精神高度进行反正的结果。反过来,儒佛之辨对于今天的我们理解宋明儒学而言,也提供了一种线索,这一线索既内在于宋明儒者,构成宋明儒者的一种精神自觉,又超出了宋明理学,将我们引向儒佛交涉的文化实践,这种文化实践不仅仅是融通交会,更有严格意义上的儒佛之别。正是在这种有意识地区别儒佛中,儒学才得以被自觉地建构为儒学。就现代意义而言,近代以来对儒佛之辨的思考大体不外中西问题的关切。中西问题构成现代中国人生活的深度背景,它关联着“道出于二”的生存论困惑,不仅深刻影响了对宇宙秩序、政治-社会秩序的理解,而且还进入到了心性秩序的最深层次。

中西问题固然意味着中国思想与中华文明的一次精神性再生的大事因缘,但同时也关联着因失序而来的心理痛苦、精神挣扎以及相应的困境感受和危机意识。如何走出中西文明的对峙以及与此相关的精神焦虑,构成知识精英不得不面对的课题。在这个方面,宋明儒者处理老西学(佛教)的成功方式无疑引人注目,这就是为什么现代中国学术何以如此关切宋明时代的儒佛之辨的根本原因所在。求流君的大作《儒佛之辨与理学的建构》的重要意义在于,提醒从事中国思想的自我理解和义理建构的学者们,在注重中西会通的同时必须重视中西之别,不断在中西思想的边界的探索中理解中国思想,这一边界或许是动态的,在临时勘定、解构消弭和重新贞定中,不断获得以在纵横各层面扩展的中国思想。有时候必须进入西方思想内部,“入乎其中”,但在另一种情况下又总是必须“出乎其外”。边界虽然不是固定的,无法执着,但它总是以某种方式存在,甚至不可或缺。一种没有边界的思想总是“越位”或“出位”之思,无法脱离主观的任性;但在边界之内的纵横驰骋却同样可以开采出无以穷尽的开放时空。

必须看到,近代以来人们对儒佛之辨更多地只是想当然地加以功能主义的想象与利用,而并无人以系统方式从根本上处理儒佛之辨在什么意义上影响了宋明儒学的义理建构。这就使得儒佛之辨的内涵与意义多少被打上了折扣。江求流君的这本大作填补了这一空白。该书以宋代理学的代表性人物周敦颐、张载、二程、陆九渊、朱熹作为个案,对他们的义理建构及其儒佛之辨做了深入而系统地探讨。这一探讨不仅使得儒佛作为展现两种不同文明品质的思想理路的内涵和差异得以清晰地展现,而且由此出发也使得宋代理学的面貌在新问题意识下开出了生面。该书展现了作者深层的人文关怀,深厚而扎实的学术功底,鲜明的问题意识,绵密细致的思辨与论证工夫以及创造性的文本诠释能力;全书不少论述发人之所未发,不仅眼光独到,而且言之有据,义理宏深。对宋代理学的研究,该书提供了新的视域,在多个层面推进了宋代理学的研究;该书让我们明白,宋代的儒学重建或复兴儒学的一个重要维度,便是一个在文化间际不断突破和重建自身边界从而重新定义自己的思想过程,这对生活在中西之间的当代学人而言,无疑具有启发性的意义。

求流君反复致意、我本人也深表赞同的一个观点是,儒佛之辨在一流的理学大师那里,并非仅仅是价值立场或护教意识的攻守战,而是事关生存真理而非学派立场的层次上的大是大非的决断。尽管在这个过程中,立场作为承载真理的信念从未缺失,需要被发掘和建构,但对教化系统的守护和反思必须上升到见道的高度,才能到达真理层次。只有从生存真理层次,也才可能提供一个超出儒佛二教内部视角而分判儒佛的更高视域。这个意义上的儒佛之辨作为理学建构的维度,本身也是从见道和真理的层次提升儒学的一种方式。正是在这一点上,求流君的讨论对我们今日面临着的中西问题,乃至世界性的文明间际问题,便具有了重要的参照意义。今天的我们无法从民族主义的立场来为中华文明辩护,来讨论儒学复兴或中华民族复兴的问题,而只有站在生存真理和普遍道义的高度,才具有了审视中西问题和文明际性问题的真正视角。这意味着能够判摄世界各大文明及其根本见地,需要身处一定存在高度的主体性条件,这包含着见道的要求和面对真理的赤诚。

道与教、真理和真理的经验之间具有复杂的立体关系。道本身高于教,所有特定的教都以不同的视角显现道的某些层次或侧面,而不可能是道之整全;而且,一切的教都不能穷尽道、占有道,道永远有着教所不能尽的未知、不显之维度。同样重要的是,一旦教的确立,人们便不得不从教来经验道,道也不得不落实为教,才能敞开并充实其意义。因此,关键的问题不仅仅是通过儒佛之辨来重新确立自身,也就是以儒佛之辨的方式来重新安顿自身,进一步的问题是,当我们将自身的根基确立在道与真理的层次时,那么,我们所当安顿的便不再仅仅是自己,对于佛教的合理性及其限度的思考,对于佛教在中华文明及其历史性精神中的意义,乃至在世界文明中的意义加以思考,这构成儒佛之辨的深度展开必须要面临的问题。在这个方面,明代心学开出的“道一而教三”的思路,则特别值得重视。因为到达真理和道的层面的儒学,便不能仅仅将教视为诸种特定教化中的一种教化,还必须是教化之教化,也就是基于道的视域和真理的阶次能够安顿诸种教化的教化,这一点在历史上乃是儒学自我界定的另一个重要层次,这意味着儒学是圣学,而不仅仅是作为百家学之一的儒学。宋明儒者将儒学重新定位为道学、理学,都关涉着对儒学的这一定位。《礼记·中庸》“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,尽显儒者作为圣学的这一层次。这里的作为复数的“道”,本质上是显“道”之“教”,而《中庸》作为刻画圣者孔子之品质的大文本,彰显孔子之德为圣德,就在于其德能够合覆盖和持载天地之间的一切万物的天地之德,按照命、性、道、教的连续性与贯通性的原理来安顿百家之学(诸教),这也是何以孔子乃是唐君毅所谓的圆满性人格而非超越性人格的原因。超越性人格销尽万物与他人的精彩,尽归自己的精彩,以超越的绝对性透显世间万物的一切的有限;但圆满的圣人则不仅彰显历史中的帝王贤者的贡献和伟大,而且引导一切个人在敬重历代圣贤人格的同时敬重自己,彰显自身的精彩。

就此而言,儒佛之辨的另一个在宋代儒学中未被透显的层次乃是如何安顿佛教的问题。钱穆先生曾说:“我们若一读西方宗教史,尤其马丁·路德宗教革命以下一段不容忍的长期大流血,回头来看中国,惊天动地翻天覆地的宗教大革命,只在寂天寞地清天宁地中轻松滑溜地进行,那是何等伟大的成绩!中国知识界,精神气魄最活跃的时代,第一自推战国诸子,第二便该轮到唐代禅门诸祖师。那是中国知识分子之又一新典型,值得后代仔细研摩,竭诚崇敬。”原生性的佛教本为解构性的佛教,它在埃里克·沃格林意义上的“天下时代”诞生,以解构性的姿态处理印度教以及当时的印度教等诸种执着于实在的外道,以出世的方式寻求心灵的解脱。但在后世的发展历程中而有种种不同的派别和教义,这些教派和教义之间彼此不同,运用不当则相互冲突,如何对待它们成为任何复杂立体的教化系统都不得不面对的难题。在佛教中国化的历程中,不仅发展出了协调各种教派义理同时也是安顿各种教派义理的“判教”系统,而且最终发展了基于佛教精神在此世与彼岸之间的协调与平衡的思想。

相比于西方基督教,中国佛教以不动声色、悄无声息的方式化解了教派的歧义及其冲突,而且,一度为国人提供了栖神之所。钱穆说:“唐代第一流豪杰,全走进禅寺中去了。他们在文化思想上的贡献,较之同时门第在俗中人,在政治文艺诸方面的成绩,深刻伟大得多。我们若细籀禅门诸祖师的言论风采,讲堂故事,我们可以说他们实在当得起豪杰二字。唐代知识分子,全带有豪杰气”;“盛世豪杰难认,而隐藏在深山和尚寺里的豪杰更难认。慧能、马祖之类,真都是不世豪杰。没有他们,下半部中国史必然走样”。禅宗的大师豪杰,他们的生命人格、故事、言论与风采,直到今天仍然是值得我们深入学习的对象,他们的人格与思想构成了中国思想与中华文明中最为灿烂的章节之一。在大乘佛教中,特别是禅宗中,我们业已看到基于佛教义理而来的平衡出世与入世的构思。就出世和入世二者而言,这其中并无哪个是是、是非,或者是对、是错的问题,只要二者之间建立两不相伤的连续性,在某种意义上就是直接与迂回的致曲之殊途而已。其中的重点之重点,在于保持出入平衡的张力性结构,完全性的“入世”或纯粹的“出世”都是不充分的。所谓“入而亦能出,往而亦能返,通移有常,圣也。”出与入的问题,乃是关涉性与天道之更深更广的问题。将儒学仅仅与入世关联起来,而忽视其出世的维度,都将是不全面的,当然,这里的关键在于对出世的合理化理解。同时,我们也要看到历史中的儒学之思想与理论的限度,只有正视这种限度,才能以创造性的姿态去更新儒学,而不是固守那种教义化的现成儒学。任何将儒学降格为一家之学的儒者,最终只能是无法洞见儒学之局限的护教者而非守道者。只有正视儒学自身的局限和问题,才能以造道的勇气更新儒学和丰富儒学。从这个视角来看,求流君的大作,在处理儒佛之辨时,在重新理解理学的出处和进退等问题时,并非仅仅局限于护教的立场和思路,而是从道理的高度来回看儒佛之辨,展现了他作为青年一代学者的在根本见地层次上的识度和魄力。

理学的儒佛问题具有相当的复杂性,求流君直面这种复杂性。长期以来,中西会通的构思折射到儒佛之辨中,于是而有儒佛会通乃至儒学吸收消化佛教而后成其为新儒学的见解,这种观点不可谓没有其合理性,但也必须注意其合理性的边界。一旦这种会通观点盖过了在儒佛之间加以自觉区别的意识,那么儒佛之辨也就不再被视为理学的内在的且具有结构性意义的维度。求流君深明此观点的核心还是中西问题的投射,故而他明白讨论儒佛之辨或中西之辩业已被视为政治不正确,但他强调当代最有思想深度的学术成果往往是以自觉分判中西为前提的。他所举的张祥龙的个案的确值得关注。儒学在宋代与当今的复兴自然离不开对老西学(佛学)与新西学(耶教文明)彻底消化。求流看到思维方式的改变和问题意识的形成,乃是佛学对理学的实质性和积极性影响的面向。但更重要的乃是基于儒家思想的传统,从真理而非立场的层次,对社会、时代和人生的根本性问题予以合理、合情、合时的新解答。求流君的这些看似平实而实乃深刻的见地,无疑是具有启发性的。

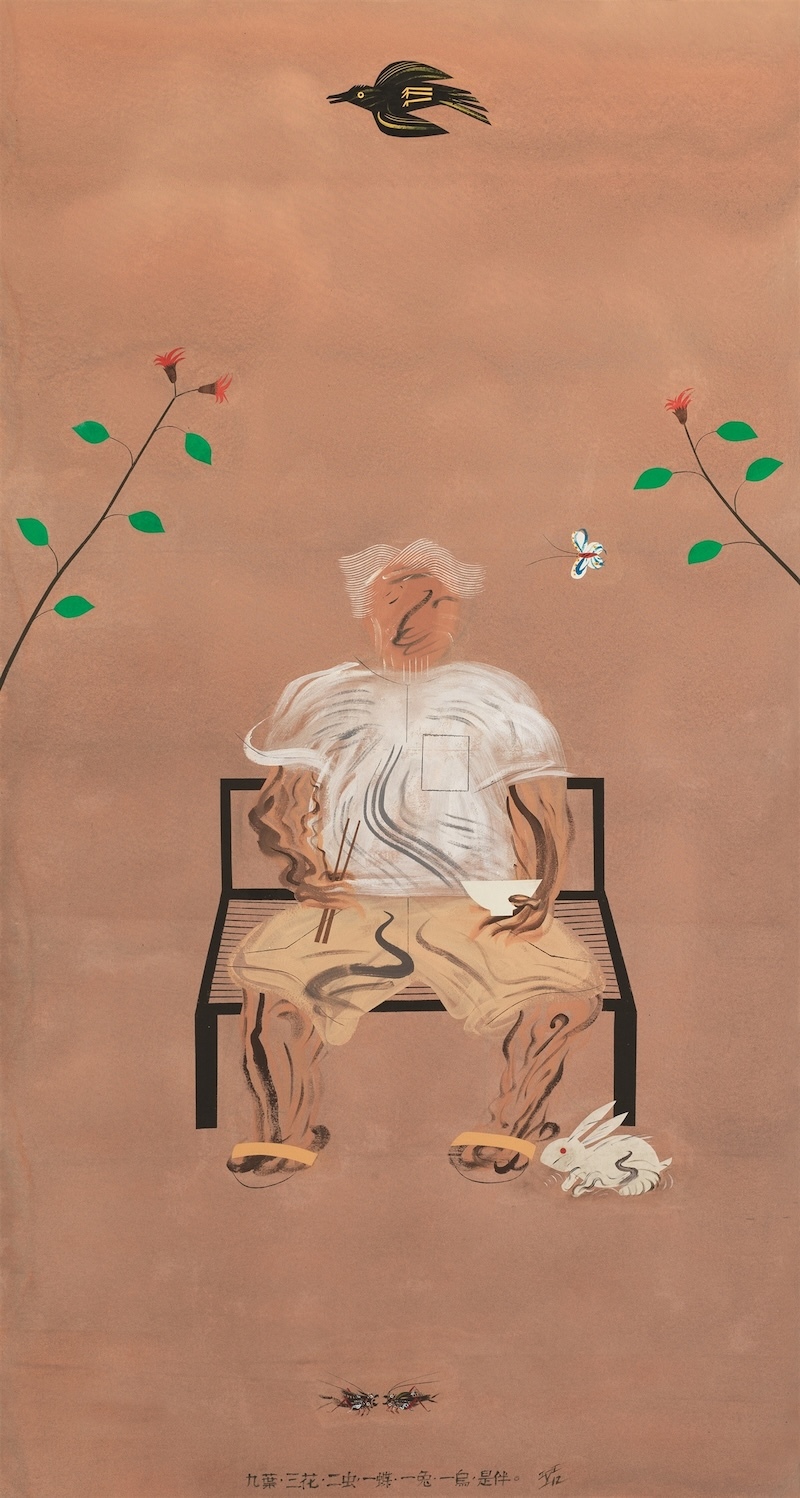

儒佛之辨并不是终点,而是构成一种理解理学的视角,在求流君的大作里,这一视角更新了对宋代理学的诠释。譬如在讨论周敦颐时,求流揭示了儒学“隐居以求其志”“穷则独善其身”的“隐”之传统,以与积极入世的“显”的传统构成对比。在隐逸业已被归结为道家的游方之外、佛教的出世的情境下,儒家的这一传统反而不能彰显。求流君无疑向我们展示了儒家传统的在出处、进退、语默、隐显等方面的结构性张力。这种广义的出世和入世的结构性张力,关联着安于当前处境与从当前处境中突破上出之间的协调和平衡问题。在儒学被执着地交付给积极入世的通行见解之后,这一从当前处境或现成状态的退出从而走向存在方式上的远方,反而不被关注。

求流君大作的另一个取向是对宋代理学的气论维度的重视,气的思想构成儒者乃至中华文明的一个根本性概念,这在气论往往被归为气学一派的专利之后,往往很难发现。但求流通过儒佛问题的视域,引入从佛学看儒学(如他引入宗密对儒家气论的批评)、从儒学回应佛学的双重视角,都发现气论对儒学的构成性意义,也是儒学区别于佛教缘起性空学说的根本所系。即便是在被视为理本论的二程那里,他也发现,一旦触及生死问题,二程同样无法离开气论的思想框架。事实上,本书讨论二程的部分,最为出彩的部分便是对佛教以生死动人的背后在骨子里其实隐蔽着私意的分析,这种私意导致了个人最终从个体本位出发来看待世界以至于最终绝伦类的“出世”意识,于是个体不得不在身与家国天下的生存境域中实施分离。一旦明白这种构思最终不过是“在自家躯壳上起意”,那么一种以超出自身意识的对生死问题的看法才能被引出。二程与张载均阐发了一种基于儒学传统而区别于佛学的生死观念,这种以生死为本分事、存顺没宁的生死观,让一个经验到其真理性的人能够更为自然、从容、淡定地面对生死,安于天人的分际。这种对生死的坦荡和从容,展现了从生来理解死、从始来思考终的哲思进路,从而区别于老西学和新西学从死来理解生、由终以解始的进路。尽管这两条不同的道路,在更高的层次上可以同归,但毕竟要正视它们之间的殊途。

如果说通过气化的思想,作者重新阐发了在二程那里很少受到重视的常与无常的思想,那么,张载通过气化则阐发天地万物的生成,解释人之精神性的来源,从而以气化思想回应了佛教提出的问题。作者将宋代理学的气论概括为新气论,揭示其不同于汉唐气论的新特点。以上这些讨论,既以清晰的论辩方式呈现出来,同时又颇具理论深度,集中展现了作者敏锐的洞察力与那种来自存在深处的对根本性问题的敏锐感受力。对气的思想的重视,是求流君基于儒佛之辨的视域重新审视理学思想特质的一个重要发现,这一发现引出天道的思想,无气则天无所寓。唯有通过气化才能有所谓自然的天理,才使得思想在天人之际的问题上运行,而那种以心法缘灭人和世界的构思,根本性的问题是无法见天。气连接着人之所为和天之所为,在人力所不能至之场域,气化依然在流行不息,而这一气化过程又不能完全被理化,在这个意义上,它是神(所谓“不测之谓神”)之妙用。理与神展现了气化过程的两个不同维度,这两个维度关涉着人天之际,人性作为人的一种能力正是安守人的边界同时又连接天人,在天人之际的居间处,展开自己的生存。

此外,本书对理学的性论与理学工夫论的思考也值得称道。对“性即理”的解释,对“作用是性”的检讨,对于儒家工夫论的讨论,等等,都能细致入微,深入其里。总体而言,论者大体是从朱子哲学的脉络来把握相关问题,这使得其对理学问题的梳理和提炼,具有自身的理论特色。

当然,在阅读求流君大作时,笔者也发现自己与求流在一些问题上理解的差异,在此仅举一例。求流君以为《中庸》“天命之谓性”中的“天”为人格神,具有神或上帝般权能的超验存在;“天命之谓性”因此带有强烈的宗教神学色彩,其理论结果乃是将人物之性视为作为人格神的天所赋予的结果。求流以他所理解的朱子的思想,批评他所理解的《中庸》,消解天的神秘化与人格化便成为他的理论坚守。在我看来,这是他个人在思想上的战斗,他以为借助于自然的气化就可以结束这一斗争,但我觉得这是将战斗变成了战争,引入更大的战场。当然,哲学问题的理解,见仁见智,不必执着某种标准与现成的答案,更不能以某种所得而拒绝任何意义上的开放性探索。毕竟,对于生存真理的任何严肃、认真的探索,重在探索的活动与过程本身,因为这种探索本身以自用为真、自得为实,而不是用来强加给别人的。每个人所得无论深浅,不管偏全,要皆与于斯道,这就将道敞开在自己冷暖自知的受用与所得之中,学术作为一种思想与理论的生活实践也就上升为一种自我教育,它不仅构成对自身局限性的理解方式,也是敞开自身向这个世界开放的方式。

求流君大作完成之后,嘱我为序。求流在2009年9月开始读研究生的两年里,我担任他的硕士生指导教师。后来他顺利地考上了杨国荣老师的博士。在读硕之前,他在华东师范大学政治系接受本科教育,那时我与他已有接触,经过硕士两年,我对他的了解更为深入。求流待人真诚、律己甚严、为学认真、温柔敦厚,可谓真正意义上的谦谦君子,他对儒学有一种坚守和执着,我在他身上看到一种和而不流的品格。如果要用两个字来概括我对他的印象,那就是“诚”与“拙”;之所以想到这两个字,乃是因为我常常记起曾国藩所说的“唯天下之至诚,能胜天下之至伪;唯天下之至拙,能胜天下之至巧”。如果学术和人生是一场战斗,那么至拙的打法则是不求胜人,但求自胜,步步为营,每走一步皆能立于不败之地。在“伪以诚”成为风习的时代里,“拙”是“退”之“进”,也是“愚”之“智”。愿以曾国藩此言与求流君共勉!