研讨会|中古陇西李氏文化与汉唐西北史地研究

2025年8月8-9日,“寻根·溯源·传承:中古陇西李氏文化与汉唐西北史地研究学术研讨会”在陕西省西安市长安区西北饭店举办。本次会议由中国唐史学会主办,甘肃省临洮县陇西李氏祖籍研究会承办,来自香港中文大学、浙江大学、兰州大学、陕西师范大学、西北大学、南京师范大学、河南大学、天津师范大学、青海师范大学、西北师范大学等高校,陕西省社会科学院、陕西历史博物馆、陕西汉唐石刻博物馆、西安市隋唐长安城遗址保护中心、甘肃省人民政府文史馆、甘肃省博物馆、武威市凉州文化研究院等各文博科研单位的五十余位学者就相关议题进行了热烈的学术讨论。

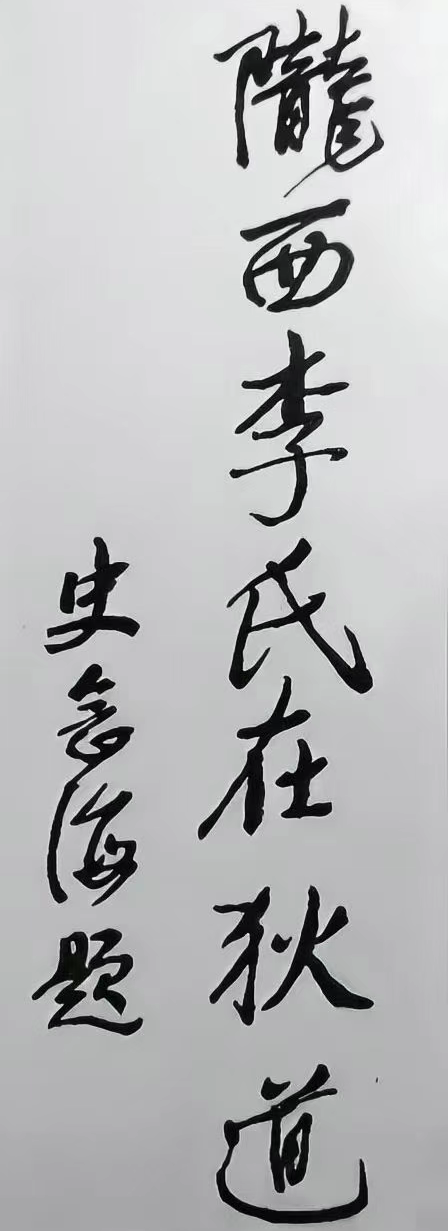

8月8日上午的开幕式由中国唐史学会副秘书长胡耀飞主持。中国唐史学会会长拜根兴教授首先致辞,他回顾了中国唐史学会创会元老史念海先生三十年前给临洮陇西李氏祖籍研究会的题词与鼓励,并历数中国唐史学会马驰、齐陈骏等先生对临洮县陇西李氏文化研究工作的支持,从而期待三十年后召开的本次会议取得最新的成果。其后,临洮县陇西李氏祖籍研究会会长李柏龙先生致辞,他深情回顾了研究会与中国唐史学会前辈学者的交往,并期待各位与会的新一代学者做出新的学术贡献。

史念海先生三十年前给临洮陇西李氏祖籍研究会的题词

随后进行的主题报告由中国唐史学会秘书长介永强教授主持。首先由兰州大学汪受宽教授进行视频报告,题为《临洮西汉李仲翔家族墓群考察及其思考》,汪教授通过秦汉史的专业视角和亲自考察指出,李仲翔家族墓群作为甘肃省考古所确定的省级文物保护单位,根据史传与实物的相映证,其真实性毋庸置疑。在此基础上,汪教授认为,“陇西李氏,根在狄道”是确凿无疑的。随后由浙江大学冯培红教授做题为《西凉国主李暠与陇西地域集团》的报告,该文探讨了李暠与陇右辛氏等大族的交往交融,以及西凉政权中的陇右元素,为我们认识狄道大姓家族与五凉历史提供了新的思考,也展现了陇西李氏家族支系自狄道迁出而在各地建功的过程。

陇西狄道李氏始祖李仲翔家族墓

主题报告结束之后进行第一场分场讨论,由香港中文大学萧锦华教授主持,浙江大学冯培红教授评议。萧锦华利用唐人墓志探讨了李宝家族的婚宦与功业,以五万字的篇幅展现了李宝家族各支系的整体发展。其中李尚德家族堪称山东甲门,虽仕途较之前代有所偏弱,但家族门风与儒学为世人所重。凉州文化研究院研究员陈有顺对凉武昭王世系进行研究,对姑臧房李君绚家族世系进行分类整理,同时与偃师塔庄《李氏宗谱》进行对比,认为唐玄宗对凉武昭王的追封与认祖是必然的。陕西师范大学教授焦杰、郭妍利和西安市隋唐长安城遗址保护中心副研究馆员邹林三人合署的文章通过唐代墓志观察宗室女性的婚嫁对象,其中多为外戚、勋贵、旧士族、归顺蕃将等,不同时期顺应时代选择婚配不同群体。西北大学博士生朱亚洁从唐代宗室《李徵墓志》探讨唐代上林苑的地域空间位置与具体功用。西北师范大学副教授周忠强从北朝时期陇西李氏与河间邢氏的联姻与文学交流出发,着重分析了北朝时期陇西李氏已经由陇右军功家族转向文学立身的士族。天津师范大学副教授张葳通过《李存玄堂志》分析李存生平仕宦与家族迁移等问题,展示地方宗族与地域政治空间的互动。西北大学硕士生李安欣考察隋代墓志所见陇西李氏家族世系、仕宦与婚嫁。和政古动物化石博物馆馆员贾毅通过对唐代三室砖墓的形制研究分析帝王态度对宗室大臣待遇的影响。

8月8日下午进行的第二场分场讨论由兰州大学么振华教授主持,陕西学前师范学院穆渭生教授评议。西北大学博士生李诺楠以《李晖墓志》为例讨论了武则天称制时期唐代宗室诸王的不同政治命运,展现了武则天对不同宗室成员在不同政治情势下的差别对待。么振华以李穆家族为例分析从北周到晚唐的长时段家族史,通过仕宦起伏和政治局势变化,揭示历史变迁下家族与人物的发展沉浮。南京师范大学教授陆离从敦煌藏文文书入手辨析雅莫堂军镇地望所在,分析了吐蕃统治河陇时期与唐蕃之战时狄道的地缘位置。河南大学副教授张保见利用乾隆《狄道州志》考察狄道李长的仕宦经历,其虽未至大官,但是大族出身与政治敏锐使得李长的人生抉择未尝有失。西北大学副教授郭桂坤考察了唐代开元时期唐蕃之战中临、洮二州废置问题,由此揭示军事形势变动下的防守移动与地名变迁。穆渭生与甘肃省博物馆研究员刘志华分别讨论了临洮军设置问题与洮州军府分布问题。内蒙古大学本科生丁琳通过对温大雅《大唐创业起居注》的阅读,分析了唐高祖太原起兵后封三子为陇西、敦煌、姑臧的意义与价值,认为是唐高祖构建王朝合法性与缓解与各方反隋势力矛盾的需要。

随后开始的第三场分场讨论由许昌学院讲师师彬彬主持,陆离评议。青海师范大学副教授杨荣春通过《李伯钦墓志》所记载的仕宦与联姻勾勒出大族网络在西凉政权中的地位和作用,便于更好认识北朝的陇西李氏。中国传媒大学博士生成长了分析蜀汉政权姜维的攻守之道,尤其是洮西之战与狄道息息相关。西安书学院研究员姚安就汉唐时期丝绸之路上的陇西李氏家族,在军事、贸易与文化等视角下进行了多重分析。浙江水利水电学院教授石树芳从李善家族的分析入手,展现了士族研究的生动个案。许昌学院讲师师彬彬讨论了汉代关内侯的籍贯与流动,展示出政局演变、统治集团变动、二十等爵制演进、社会秩序调整与国家地域控制的互动演化。江西科技师范大学教授鲁浩以《李涿墓志》为例,梳理了李涿任官安南都护到贬官的历程,借此分析宣宗、懿宗政局与晚唐南部边疆政策,以及安南的豪族社会。成都大学副教授刘咏涛通过《李卫公问对》来看唐代贞观君臣,尤其是名将李靖眼中的诸葛亮。南京师范大学本科生刘恒毓以唐初史料分析李唐从太原起兵到进军长安时关陇地方势力的政治选择问题,如何逐步与李唐政权相结合。西北大学博士生吕宇婷以墓志文本中的“伪庭”书写分析隋末河洛政权的历史书写问题。

8月9日上午,先进行了第四场分场讨论,由陕西汉唐石刻博物馆副馆长李晓国主持,陕西历史博物馆研究馆员张维慎评议。李晓国通过《罗冲墓志》分析唐太宗封禅泰山之事,重点考察罗冲由侍御史改任博城县令的政治势由。武威市委党校副教授王刚揭示了河西走廊西汉长城的修建及其对丝绸之路畅通和中外文化交流的贡献。湖北英才中学高级教师李锦考辨了欧阳修《新唐书·宗室世系表》中的几处谬误。张维慎分析了唐代诸王、皇太子和皇帝的各种改名动因,从中探究改名之政治背景。广州大学讲师于迪通过《李眈墓志》考察唐末陇西李氏在岭南的居官任事情况,可见时代和政局虽已变动,但世家大族内部仍有家风修养传承。玉林师范学院教授程刚通过考察《赵涪墓志》,揭示了河朔藩镇奚族藩帅李宝臣孙女伪托陇西李氏的情况。柳州文庙博物馆研究馆员李都安从唐调露元年李寔西山造像记与容县出土《李谏墓志》相印证,揭示岭南本土家族伪托陇西李氏的情况。渭南师范学院教授李娜从唐人诗文中分析老子形象与唐诗中的书写模式,观察到主要为政治失意归隐江湖时借用老子表达无拘无束的个人态度。

随后是第五场分场讨论,由西北师范大学特聘教授李旭东主持,陕西省社会科学院刘思怡研究员评议。刘思怡从《宗室世系表》《北史》《列圣之碑》看宗室谱牒,分析了李唐皇室构建谱系与确定郡望的具体考量所在。李旭东以唐代沙州刺史李无亏与歌谣祥瑞分析边州官员的政治敏锐度与制造祥瑞的努力。宁夏师范大学教授冯敏以丝绸之路纹饰研究为题分析了各民族交往交流交融的艺术融合与隋唐开放气度的彰显。河北大学硕士生赵晨曦以李纲为研究对象,揭示了作为陇西李氏后裔的李纲在宋代的政治抉择与个体命运。陕西师范大学副教授胡耀飞和硕士生伏小茹通过晚近地方志和家谱所载宋代墓志文本,梳理了晚清富阳李氏家族的世系构建情况。

五场讨论结束后,进行了闭幕式,由临洮县陇西李氏祖籍研究会会长李柏龙主持,中国唐史学会副秘书长胡耀飞作学术总结。胡耀飞表示,这次会议是学术界第一次对中古陇西李氏家族进行集中的系统性学术对话。中古士族与中古地域研究是学界近年重点关注的领域,期待以这次会议为契机,学界能够就中古陇西李氏研究有更多新思考。此外,这次会议也展示了老、中、青三代的陇西李氏研究队伍已经形成学术梯队,期待相关研究能够长期进行下去。

与会学者合影