NASA火星地震数据揭示火星内部结构和45亿年前撞击史

科学家在火星表面以下深处探测到了45亿年前大规模撞击事件遗留的碎片。这些古老的撞击释放出巨大能量,将早期地壳和地幔中大陆大小的区域熔化成广阔的岩浆海,同时将撞击体碎片和火星碎片注入到行星内部深处。火星如同“时间胶囊”,承载着其早期形成的记录,这一发现为探索火星内部结构及其古老历史提供了线索。相关研究日前发表在《科学》杂志上。

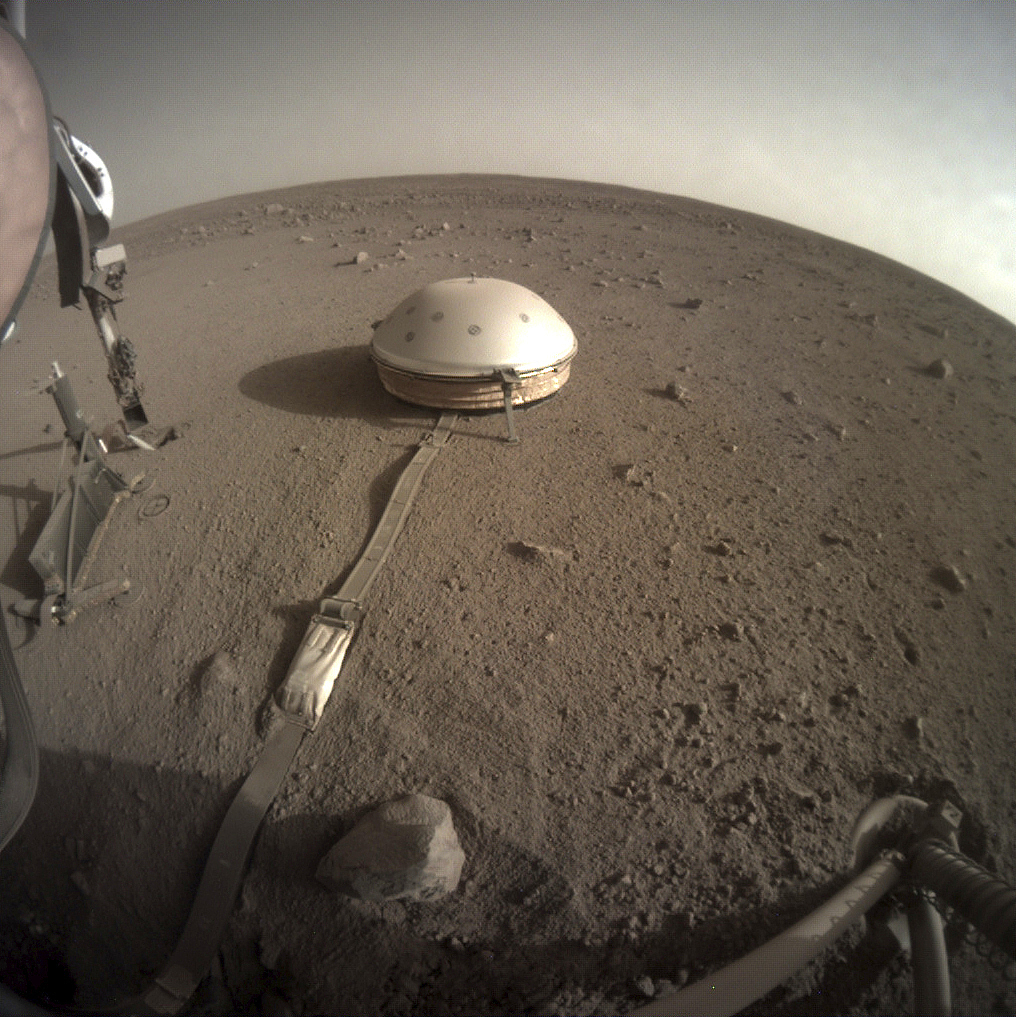

当地时间2020年2月18日,NASA洞察号火星探测器的地震仪,该地震仪名为内部结构地震实验仪。视觉中国 资料图

板块运动是地震的成因之一,但火星没有板块构造。不过,地球上另外两种类型的地震在火星上也存在,一种是岩石在高温高压下破裂引发的地震,另一种是流星体撞击引发的地震。美国国家航空航天局(NASA)“洞察号”(InSight)着陆器2018年在火星表面部署了首个地震仪,这一超高灵敏度仪器在2022年“洞察号”着陆器任务结束前,共记录到1319次火星地震。

地震产生的地震波在穿过不同物质时会发生变化,这为科学家研究行星内部结构提供了方法。根据现已退役的 “洞察号”着陆器记录下来的数据,有8次火星地震的地震波包含强烈的高频能量,这些能量传播至地幔深处后,地震波发生了明显变化。

研究人员经过计算机模拟发现,只有当信号穿过地幔中的局部小区域时,才会出现减速和混乱现象。他们还确定,这些区域似乎由与周围地幔成分不同的块状物质构成。研究人员认为,这些块状物质很可能是早期太阳系中撞击火星的巨型小行星或其他岩石天体的遗迹。撞击释放的巨大能量让地壳和地幔被大面积破坏,形成岩浆海,并将部分撞击体和火星自身碎片推入地幔深处。

古老撞击产生的遗迹至今仍以块状形式散布于整个火星地幔中,部分块状物直径可达4公里。研究人员将这种分布模式比作碎玻璃,也就是一些大碎片夹杂着许多小碎片。这种模式与大量能量释放导致碎片散布于地幔各处的过程相符,也与早期太阳系中小行星及其他天体频繁撞击年轻行星的观点一致。

由于火星没有板块构造,其内部不会像地球那样通过对流过程被搅动混合,所以这类撞击遗迹能在火星上保存。但目前无法确定究竟是什么天体撞击了火星,因为早期太阳系中充斥的各种岩石天体都有可能造成此类撞击。

“我们从未如此精细、清晰地观察过一颗行星的内部。”论文第一作者、伦敦帝国理工学院康斯坦丁诺斯·查拉兰布斯(Constantinos Charalambous)表示,“我们看到的是一个布满古老碎片的火星地幔。这些碎片能保存至今,说明数十亿年来火星地幔的演化极为缓慢。而在地球上,这类特征很可能大部分已经消失了。”

据悉,火星内部结构的这一新发现或许能为人类揭示金星和水星等其他无板块构造的岩石行星表面之下可能存在的结构。