《哥本哈根》再登国话剧场,杨振宁曾赞“艺术与科学相通”

10月22日至26日,中国国家话剧院出品、演出的经典话剧《哥本哈根》在北京国家话剧院剧场开启新一轮演出。时值世界反法西斯战争胜利80周年与量子力学诞生100周年,这部已上演二十载的“神剧”再度以舞台艺术致敬科学先贤,并引发观众对科学伦理与时代责任的深层思考。

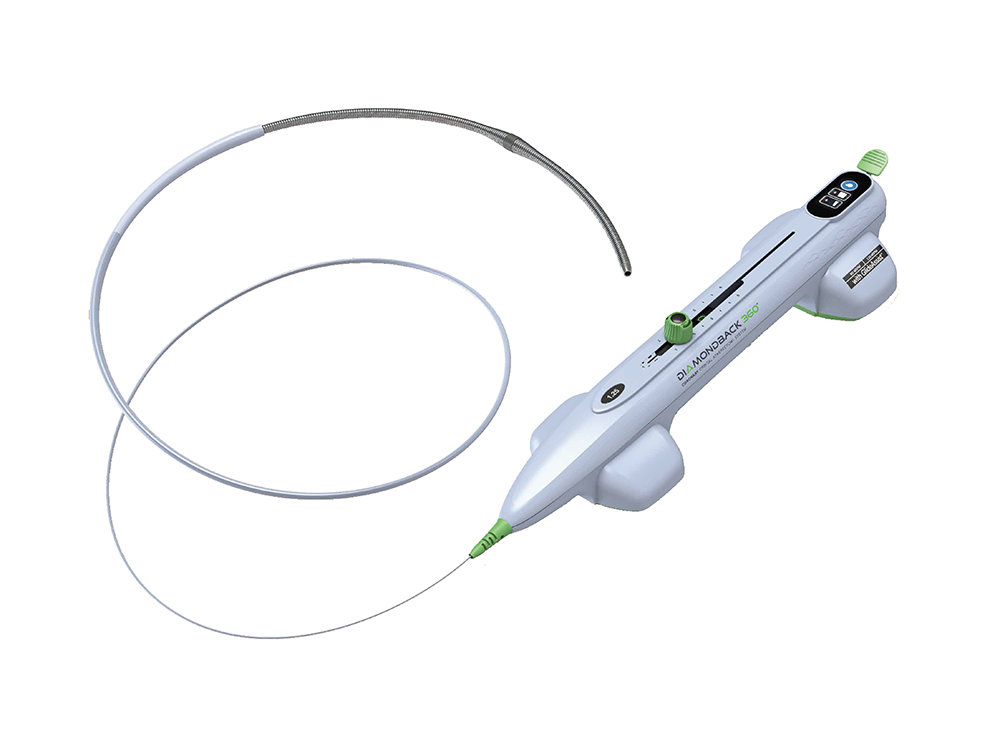

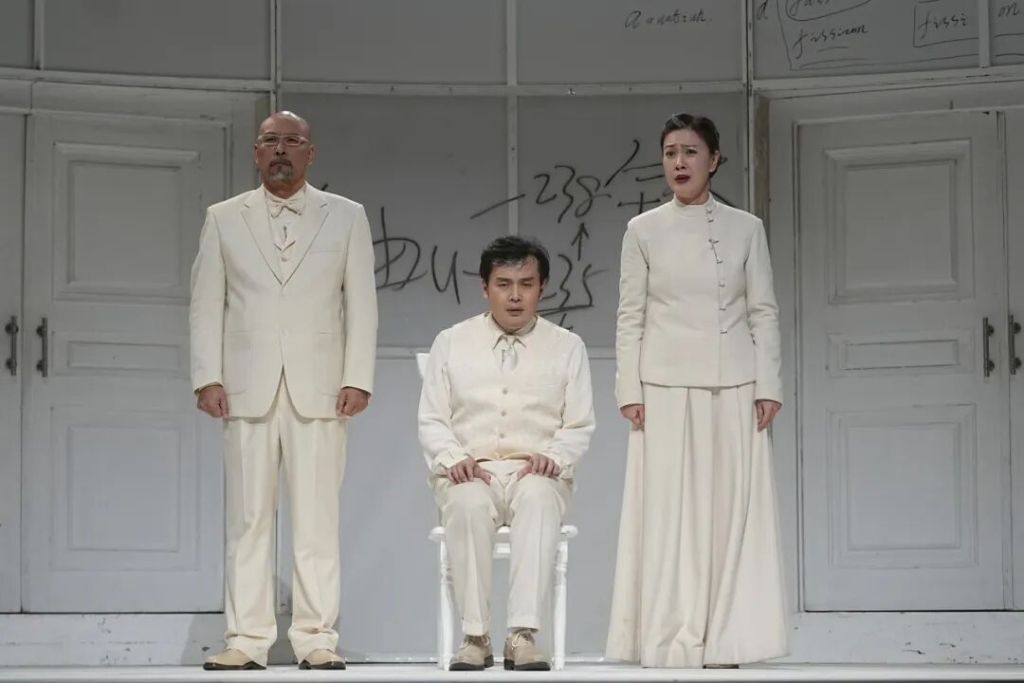

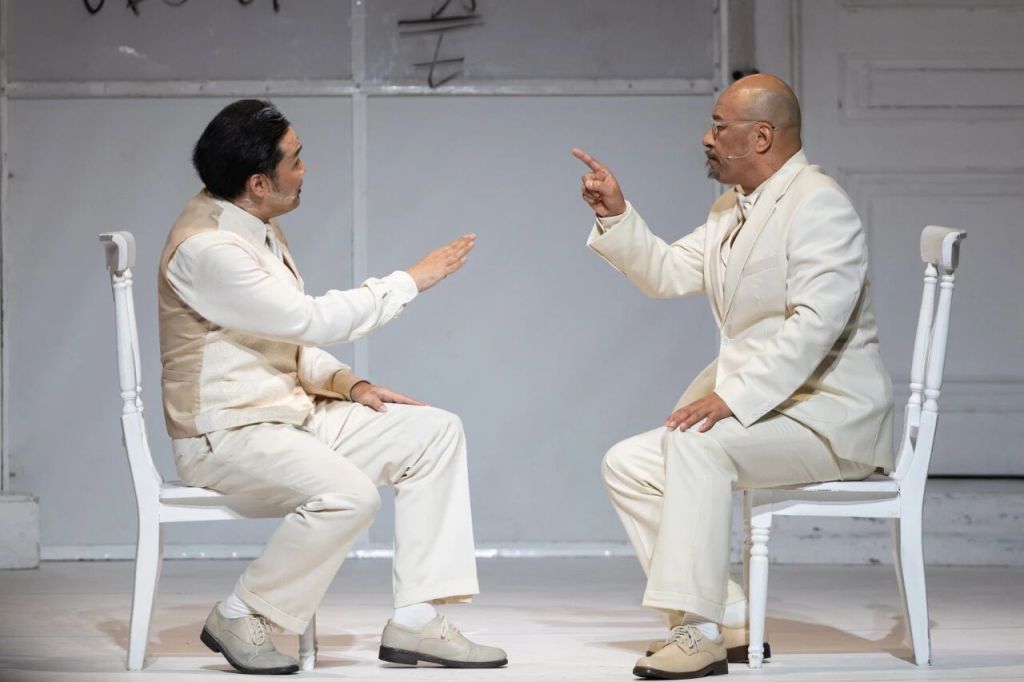

演出剧照 李晔(中)饰演海森堡、吴卫东(左)饰演波尔、江佳奇(右)饰演玛格丽特

1998年,英国剧作家迈克尔·弗雷恩以“哥本哈根之谜”为依托:二战期间,纳粹德国先人一步之开展核反应堆研究,但为何海森堡领导的“铀俱乐部”在这项研究上竟无疾而终,终究没有造出原子弹?——以两位量子力学巨擘海森堡、波尔和波尔的妻子玛格丽特的鬼魂为三个仅有的登场人物,创作了连获普利策、托尼两项大奖的戏剧《哥本哈根》。

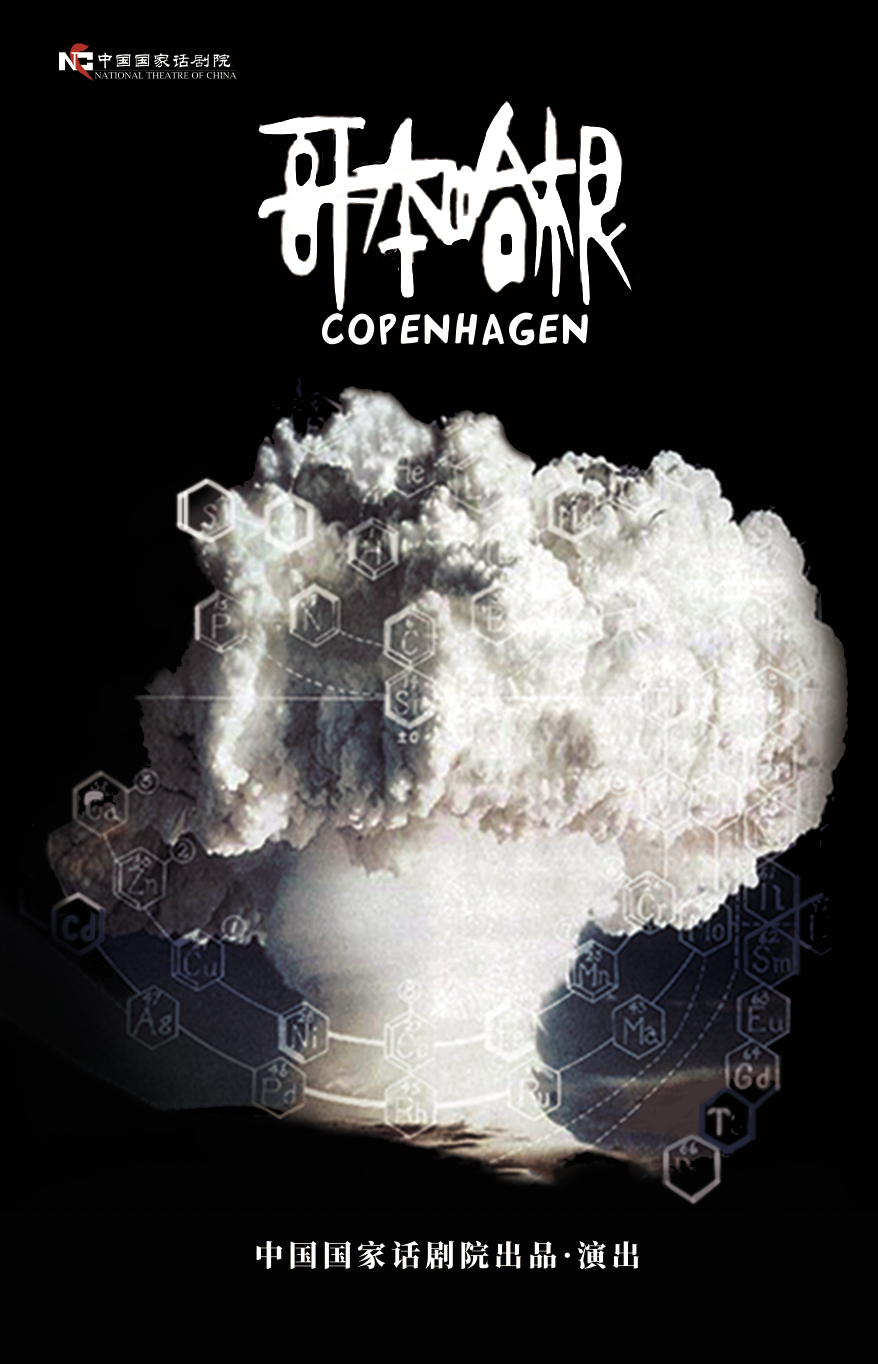

演出海报

该剧以海森堡与波尔的“哥本哈根会见”为叙事核心,通过三人灵魂对历史悬案的反复重构,探讨科学探索与道德责任的永恒命题。本轮演出由李晔、吴卫东、江佳奇主演,三人不仅是叙述者,更成为历史的质询者与道德的审判者。

“纯白舞台”呈现科学巨擘“量子纠缠”诗化意象

自2003年首演以来,《哥本哈根》已成为中国话剧史上的现象级作品。王晓鹰回忆说,初读剧本时“看了两遍没看懂”,直到第三次深夜研读才领悟其回旋曲式结构的精妙。“这部剧是中国戏剧跟随国际潮流最紧的一次,”他坦言,“它在当时让我们看到在戏剧探寻人性的深刻性上,国内外存在的差距。”

演出剧照

二十年间,该剧从国话小剧场走向更广阔舞台,演员也从第一代的梁国庆、何瑜、杨青更替为如今的李晔、吴卫东、江佳奇。王晓鹰强调,每一代演员都需深刻把握剧本,“一个字都不能说错”,而诗化意象的舞台表达始终是其艺术核心。

演出剧照

国话版《哥本哈根》以“纯白舞台”构建视觉与哲学的双重仪式。几把白色椅子、一道弧形背景墙和冷调光线,勾勒出极简而高度象征性的美学空间。“白色既是原子弹爆发后的‘归零状态’,也象征灵魂的纯净与历史的空白。”王晓鹰此前在接受采访时强调,这一设计旨在打造“纯粹的理性空间”,让演员如灵魂般飘浮于时间之外。

演出剧照 李晔(前中)饰演海森堡

李晔将海森堡的复杂性演绎得淋漓尽致,从历史文献中打捞科学天才在战争与道德间的撕裂感;吴卫东饰演的波尔兼具威严与宽厚,台词节奏控制极佳;江佳奇饰演的玛格丽特作为道德坐标系,以冷静表演勾勒凝视历史的女性形象。三人的表演被观众誉为“灵魂的复调,演技的量子纠缠”。

演出剧照

王晓鹰强调说,该剧台词深植于辩论逻辑,每一句都需精准传达潜台词。“演员语速必须快,注意力高度集中,这不是自然的生活对话,而是一场间不容发的辩论。”他特别提到玛格丽特一句关键台词——“因为他没想要造原子弹”——形容其如“海中漂来的木板”,瞬间点醒陷入困局的波尔与海森堡。

杨振宁曾赞叹“中国的文艺复兴时代到来了!”

据介绍,本轮北京演出前,《哥本哈根》刚于10月18日在长沙理工大学完成一场面向1600名师生的演出。演后谈中,有观众提及物理学家杨振宁的逝世,感慨剧目对当下观众的启示。据悉,杨振宁曾在北京观看此剧并与主创交流,赞叹“中国的文艺复兴时代到来了!”

该剧在长沙理工大学演出现场

这一背景为北京演出增添了特殊意义。剧组在长沙演出时明确表示,此次演绎亦是对杨振宁的缅怀,“对科学的致敬,对科学家与祖国、人类命运的深刻思考”。散场后,许多学生围住李晔合影交流,印证了剧目作为“一堂科学与人性的沉浸式课堂”的感染力。

在黑尔戈兰岛,马克斯-普朗克研究所的一块纪念牌匾上写道:"1925年6月,在黑尔戈兰岛,23岁的维尔纳·海森堡在量子力学方面取得了突破性进展,量子力学是原子层面自然规律的基本理论,它对人类思想的影响远远超出了物理学的范畴。"图片:陈晓雪

《哥本哈根》并未试图给出“历史真相”,而是通过多重叙事版本揭示真相如量子态般不确定。剧中融大量物理学概念,如测不准原理被延伸至历史叙述与人性判断中。王晓鹰指出,海森堡的终极之问——“作为一个有道义良知的物理学家,能否从事原子能实用爆炸研究?”——在人工智能、基因编辑等技术狂奔的当下更具现实意义。

王晓鹰导演在演出前为现场观众做导赏

“这部剧之所以常演不衰,正是因为它拒绝给出轻松的道德答案。”王晓鹰介绍说,正是考虑到该剧具备相当的专业性,是以自己早已习惯每场演出前都会亲自登台为现场观众做导赏,“如果是因为别的工作的原因我实在无法到场,也会在演出前用投影播放事先录制好的导赏视频。”

尤为值得一提的是,10月24日上午9时许,诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生遗体告别仪式在北京八宝山革命公墓礼堂举行。王晓鹰在当晚接受记者再度专访时表示,杨振宁生前曾多次关怀过这部戏,“但我之前在导赏时,一般不会提到先生曾来看过戏。”

杨振宁等科学家在观剧后同主创和现场观众交流 受访者提供

“当年,杨振宁先生和林家翘先生是在北师大看的《哥本哈根》。”王晓鹰回忆道,“杨先生看完后对我们说,‘这两位科学家我都认识,波尔和海森堡都是理论物理学界的泰斗,他们的关系如同父子。海森堡是一个态度温和的人,很有风度。记得有一年一位同行在一次辩论中公开攻击海森堡,言词尖刻,但海森堡却非常温和、坦然地讲述自己的理论,坚持以理服人。’

杨振宁走进后台,在王晓鹰导演的介绍下,同主演梁国庆等亲切握手交流

‘在二战后,海森堡生活得很不快活,一是因为他是个爱国者,但在他的意识里很难把他热爱的德国与纳粹政策统治下的德国完全分割;二是在1925至1950年期间,他被公认为是世界上最权威的物理学家,但却没能制造出原子弹,这让他一直很失落。这些矛盾剧中都反映出来了,这个戏很精彩,演员演得都很像。’他还曾激动地表示,‘《哥本哈根》这个戏再一次说明,艺术与科学是相通的。’”

图:中国国家话剧院提供