“不画之画”与韩羽笔下的漫天大雾

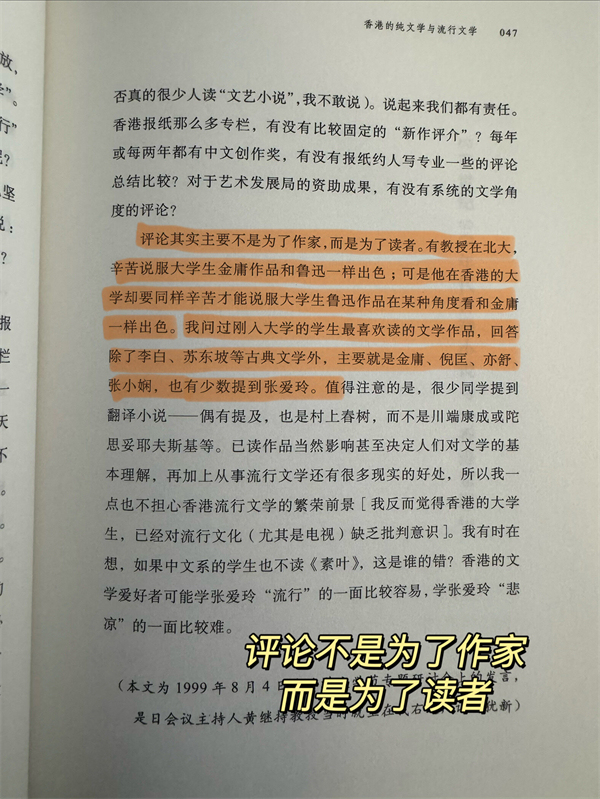

今年94岁的知名画家韩羽曾画过一幅插图,画的是“雾”,题跋是“漫天大雾,什么都瞧不见”,既然什么都瞧不见,还画什么?于是这幅画的画面上成了一片空白。这叫“不画”之“画”,正是什么都没有画的“空白”,正恰好是那“漫天大雾”的“雾”。这幅画的构思,别出心裁,因而为人们经常谈及。

这幅“别裁”的画,既含哲理,也合画理。王素欣在《小画里也有大说道》一文中写道 :

“一张白纸,能是画吗?从古代画论里似乎也能找出依据来。比如‘空白,非空纸,空白即画也’(张式《画谭》),比如‘虚实相生,无画处皆成妙境’(笪重光《画筌》),比如‘中国画最重空白处。空白处并非真空,乃是灵气往来生命流动之处,且空白而后能简,简而练,则理趣横溢,而脱略形迹’(宗白华《艺境》)。

果真‘空白,非空纸,空白即画也’吗?不一定。因为天下所有事物都是由‘缘’由‘条件’相对而存在的,如无‘条件’,那空白纸永远成不了‘画’。关键在于是否能够创造‘条件’。比如《我画“雾”》,韩羽说:‘于是在纸上画了一个四方形边框,边框内表示是画面,画面中是空白,边框外是标题——漫天大雾,什么也瞧不见。’这句标题就是使‘白纸’变为‘画面’的关键,人们读了这标题,恍然大悟,原来这画里的所有空白处,都是令人什么也瞧不见的大雾。

韩羽《“漫天大雾,什么都瞧不见”》

这幅画是‘不画之画’,‘不画’正是为了‘画’,目的是‘无中生有’,从‘无’里生出‘有’来。正应了《老子》中的那句话:‘埏埴以为器,当其无,有器之用。’”(韩羽《韩羽插图选》

这幅画本是为一篇文章所作的插图,我忽然来了兴趣,想读一读那篇文章了。

一打听,原来竟是作者韩羽为自己的文章所作的插图,就在《信马由缰》一书中,是一个孩子在讲述:我(孩子)、父亲、二狗他爹,冬闲了,为了赚几个零花钱,套上一辆老牛破车,拉上粮食往临清去贩卖。文章的标题叫“夜路”。夜深了,孩子躺在车上,看到的与听到的是“大车在晃,我在晃,天上冷白冷白的月亮也在晃”“二狗的爹夹着鞭杆,父亲叼着烟袋,都紧紧地缩着脖子,走一会儿就小跑着跺一阵子脚”“二狗的爹对我父亲说:‘你听这车辙,又冻上了。’我也细听了听,果然在咣当咣当声里又添杂了细脆的碎裂声”“我被叫醒了,麦子口袋上、棉被上尽是白霜。四周黑魆魆的是歪歪斜斜的破墙。不远处的房子里有灯光,还有人影晃来晃去,有锅勺相碰的声音......大碗的热腾腾的烩饼,还有大葱”“先前那个跟车拾粪的已不知去向,这时又换了一个打着灯笼的。每当他走近了的时候,身影就小了,离得稍远时,那身影就大起来。”“天地茫茫,一片混沌。凭了狗叫声,才知是走近了村子”。

就是这些朴实的大白话的“白描”语言,使我想起了“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”孩子可不会作诗啊,怎地有了诗味儿?

“在此起彼伏的狗叫声中,过了一个村子又一个村子,终于到了临清。”这篇带有土坷拉味儿,又有点诗味儿的小文,似要“有话则长,无话则短”了,刚刚准备要“恋恋不舍”了。忽的......忽地咋的了?谁能猜得到?反正我没猜到,下边竟然又来一句:

“是回来好几天以后了。吃饭时,提起合伙去临清贩卖粮食的事。父亲对母亲说:‘二狗他爹当我没瞧见哩,偷着挖一瓢豆料喂他的驴。’”

真真佩服这个小孩子,他什么都瞧见了,什么都听见了,而且“童言无忌”,什么都给说出来了。他这么一说不打紧,逗引得读者也浮想联翩起来。比如我,我就想一瓢豆料,值几个钱?二狗他爹竟还“偷着挖一瓢”,值得吗?而父亲当必也“偷着”不时地盯着二狗他爹哩,不然他又怎能发现二狗他爹在“偷着挖一瓢豆料”哩?

难怪美学家王朝闻先生写给韩羽的信中说:“《夜路》篇结于你父亲对故人印象的描绘——‘二狗他爹当我没有瞧见哩,偷着挖了半瓢黍子喂他的驴’,既可笑,也可悲。农民这样的自私,其社会原因值得思考。”(韩羽《读信札记》)

这个“既可笑,也可悲”(却说不上可恨)的“偷着挖一瓢豆料喂他的驴”的“二狗他爹”,之所以能够进入读者的视线,实是出之书中孩子的“童言无忌”(父亲却是讳莫如深,只在几天之后吃饭时说给母亲一人听的,再也没料到,竟给孩子听了后给说出来了。)

人们常说,讲故事,写文章,其难在收尾,其妙也在收尾,其难其妙均在“似结非结”,而孩子的“童言无忌”,恰恰说在这篇文章的最后,不言而喻,也就是“似结非结”的“收尾”了。真真个没有想到这个孩子的一句“童言”,竟如“浮萍破处见山影”。这个“浮萍破处”见到的山影,令人刚欲一笑,却又心中忽地一酸。

该文的“收尾”,与该文插图“不画之画”的“雾”,就别出心裁的构思来说,难分轩轾。

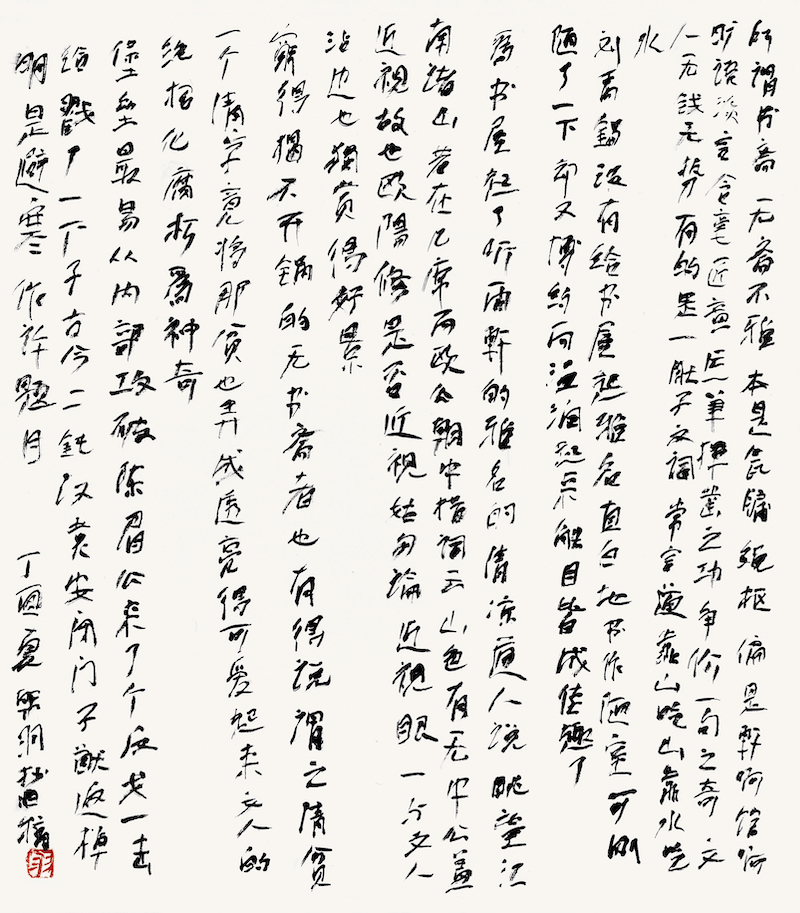

韩羽书法

延伸阅读|韩羽《夜路》

冬闲了,庄稼人也想干点儿营生赚个零花钱。二狗的爹到我家来 了,又走了;走了,又来了。我终于知道了。告诉二狗说:“你爹和 我家合伙往临清贩卖麦子去,你知道不?”

我家的牛驾辕,他家的驴拉套,装了满满一车麦子。临走前,父 亲说:“你也跟着上临清玩儿一趟去。”当然,这是求之不得的事。

二狗的爹,是耩地好手。一到中秋节过后,就成了红人。挨家挨 户请他扶耧耩麦子。吃饭时有炒鸡蛋,还专门给他打来酒。大人们说: “人家吃鸡蛋、喝酒,应该。看人家耩的麦子多匀多直,像尺子量了 似的。”

有一天,他蹲在家门口吃饭,忽然站起来走出街口。一边喝着粥, 一边在地头上踅来踅去,一会儿又蹲下,平举起筷子,眯起眼像在瞄 准。我看着看着笑起来,他回头望了一眼,大喝一声:“滚!”等他 走后,赶快跑到他原先蹲着的地方,瞅了半天,除了满地刚出土的麦苗,什么都没有。我纳闷,他到底瞧见什么了?

那时候,没有胶皮轱辘车,只有镶着铁瓦的木轮大车。正像俗话 说的“老牛破车”。加上路不平,走起来左摇右摆、叽里咣当,倒 应了现下的新词:跳摇摆舞。日落前动身,到月亮老高,才摇摆了 十里地。

二狗的爹说:“你想跟我们一直走到天亮呀。”父亲说:“上车

去。”我爬上了大车。

这在装车时就考虑好了的,将麦子口袋装成四周高中间凹,便于 躺卧。庄稼人图舒坦,有的是土办法。比如把两个被里缝成袋子,装 满铡碎的麦秸,既是喂养牲口的饲料,又可充当褥子,却远比褥子松 软得多。我裹上棉被躺在这“褥子”上。二狗的爹问:“冷不?”我 说:“还热哩。”他说:“别他娘的吹了。”

大车在晃,我在晃,天上冷白冷白的月亮也在晃。我没有“吹”, 被窝里的确暖和。只是脸冻得木麻麻的。

夜愈深愈静。二狗的爹夹着鞭杆,父亲叼着烟袋,都紧紧地缩着 脖子,走一会儿就小跑着跺一阵子脚。忽然远处出现了个人影,我不 无紧张地说:“瞧,有人跟着咱们哩!”父亲说:“是跟车拾粪的, 嚷什么!”

二狗的爹对我父亲说:“你听这车辙,又上冻了。”我也细听了 听,果然在咣当咣当声里又添杂了细脆的碎裂声。

我被叫醒了,麦子口袋上、棉被上尽是白霜。四周黑魆魆的是歪 歪斜斜的破墙。不远处的房子里有灯光,还有人影晃来晃去,有锅勺 相碰的声音。牛驴已卸下来在吃草料。二狗的爹正和父亲商量:是吃 包伙还是论碗买。我问这是到哪里了,父亲说:“堠堌。”

大碗的热腾腾的烩饼,还有大葱,现在想起来还觉着口有余香。

吃罢饭,套上车。父亲说:“快撒尿去,上车。”二狗的爹一扬鞭子,咣当一声,大车晃动起来。 出了堠堌街,下起了漫天大雾,先前那个跟车拾粪的已不知去向, 这时又换了一个打着灯笼的。每当他走近了的时候,身影就小了,离得稍远时,那身影就大起来。

乡村雾景

天地茫茫,一片混沌。凭了狗叫声,才知是走近了村子。村子倏 地显现在眼前,没走几步,又倏地隐没了,剩下的只是狗叫声。

在此起彼伏的狗叫声中,过了一个村子又一个村子,终于到了临清。

是回来好几天以后了。吃饭时,提起合伙去临清贩卖粮食的事。 父亲对母亲说:“二狗他爹当我没瞧见哩,偷着挖一瓢豆料喂他的驴。”