讲座|刘震云在爱丁堡:“我懂得幽默背后的道理”

谁能想到,在英国爱丁堡会有这么多人来买刘震云的签名书!门口排起了一百多人的长队,队伍绕出了签售帐篷……然而现场只有几十本书,很快就被一扫而光。看着翘首以待的粉丝们,组织方只好每人发一张小纸片,按顺序排队等刘震云签名。显然,活动组织方低估了中国作家刘震云在英国的号召力。

8月12日,刘震云在爱丁堡国际图书节举办了一场名为《幽默面具之后》的讲座。他在讲座中谈经历、谈写作、谈人生,也谈到读书的意义。

讲座现场

其实,刘震云早早就来到了爱丁堡。8月10日下午,我在2021年诺贝尔文学奖得主阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)的新书《盗窃》(Theft)的讲座上偶遇了刘震云。讲座结束后,我看到他赠书给古尔纳,古尔纳微笑致谢。两位大作家在爱丁堡相遇,虽不懂彼此的语言,却以书会友,在共同热爱的文学中达成默契。

两人都以文字关注普通人的命运。一位用平静而深刻的笔触书写流亡与身份,一位用机智幽默刻画中国社会的众生相。一个克制如水,一个锋利如刀。如果说古尔纳的讲座氛围沉静而严肃,那么,刘震云的讲座则轻松幽默,甚至常以他的自嘲逗笑全场。

这是刘震云第二次参加爱丁堡国际图书节,上一次是在八年前。这场讲座由英国汉学家、翻译狄星(Esther Tyldesley)主持,她首先介绍刘震云:“生于中国北方的河南乡村,青年时期他考入北京大学,攻读中国文学。他的作品既描绘普通人的日常挣扎,也刻画那些胸怀远大、力求非凡的人们。”狄星还指出,刘震云大概是中国“最幽默的严肃作家”。

无论如何,刘震云的开场白既幽默,又带着几分严肃。他说:“在回答问题之前,我先说两句别的。感谢珍妮(爱丁堡国际图书节总监),因为这是我第二次来参加爱丁堡国际图书节,也感谢所有到场的朋友,我知道,这票是花钱买的。只是我对爱丁堡的饭馆不太熟,如果熟的话——来而不往非礼也——我应该请大家吃顿饭……我看看口袋里的钱。”

一句“来而不往,亦非礼也”,既是儒家礼仪概念,也让幽默染上了中国传统文化的味道。这个玩笑既有思想性,又接地气。看到现场有个不到两岁的小朋友时,他又自嘲道:“在座的观众可能有不到两岁的。原来我不知道,我的书在世界上影响这么大。”轻轻一句夸张,调侃自己的“国际影响力”,现场气氛顿时松弛下来。

言归正传。狄星问他——为什么写作?刘震云回答,作家写作的出发点各不相同,有人是为了记录一个让自己深受感动的故事或人物;有人则是因为好奇心——比如,发现爱丁堡的风特别大,就想搞清楚这股风与天上的云、城堡、酒吧和农贸市场的农夫之间有什么关系,结果可能就写了一本书……而他写作的出发点并非如此。“总是生活、文学,突然跟哲学发生了关系。它不仅是人物本身,更是人物和人物之间关系背后的那个道理。而这个道理,在其他的书中可能没人说过。由这个道理,再反过来生成人物和结构。这,就是我写作的初衷。”

接着,刘震云用一个故事讲述人为什么要看书。“在座的中国朋友肯定知道,中国有一个特别发达的行业——外卖。我估计,全国起码有几千万外卖小哥。他们上班的方式跟其他行业都不一样,是跑着上班的。有一天,在一个饭馆里,一个外卖小哥拿着一本《一句顶一万句》让我签名。我问他:‘你跑着上班,还有时间看书?’他回答:‘等活儿的时候就看几页。’他还说,我写的东西跟生活真像。我说,我可能还是没写好,跟生活也不完全像——因为人在生活中被很多事情裹挟着,来不及思考,而书里的人物要干这件事儿、干那件事儿……他们是谁,从哪里来,要到哪里去,写得清清楚楚。”外卖小哥听完,说:“我终于明白,人为什么要看书了。”我问:“为什么?”他说:“为了明白被生活落下的道理。”刘震云说,这句话可能就是文学的本质。生活本身不会专门教你每一个道理,有些经验和教训是它自然留给你的空白,而书籍能帮你填补这些空白,让你理解那些生活中常被忽略但很重要的道理。

电影《一句顶一万句》剧照

今年的“世界读书日”,刘震云曾转发由他主演的微电影《一顿早餐》,并写下同样的话:“读书,是为了明白被生活落下的道理。”

他在多个场合都谈到文学与哲学的关系。在爱丁堡的讲座上,他说,好的作家一定是思想家,比如莎士比亚——无论他写的是悲剧还是喜剧,这部剧的背后总有一个支点,也就是思想的支点。他也喜欢爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯,认为《尤利西斯》充满哲学的思辨性。中国的好作家,他说,也都是思想家:司马迁、杜甫、白居易、李商隐、曹雪芹……“再比如,刘震云。”说到这,他不忘自嘲。

“文学的支点是哲学,但并不是要把文学写成哲学,而是哲学止步的地方,文学才出现。从柏拉图、亚里士多德、康德,到孔子、老子、孟子和庄子,他们都试图把世界说明白,但世界上确实有一些东西是哲学永远无法说明白的,比如人的内心、人的灵魂。古希腊哲学家赫拉克利特曾说过(大意),‘永远不要探讨灵魂的边界,因为灵魂是没有边界的’,恰恰这个没有边界的地方,就是文学要到达的地方。”

当狄星提到他笔下的“小人物”和“普通人”时,刘震云用幽默而委婉的方式回应:“从文学的角度来讲,世界上并不存在什么伟大的人、卓越的人,所谓的‘小人物’‘普通人’,只是因为他们在生活中说话没有位置,不像特朗普——特朗普说一句话,一个小时后全世界都知道;而我们村的人,说了一辈子的话,全世界没人知道。”他顿了顿,补充道:“可他们有一句话还是非常了不起的——沉默。有时候,你说出的话没人听见,但沉默的声音却震耳欲聋。这是一种哲学。我写的人物,都是能发出这种震耳欲聋的声音的人。”

他以《一句顶一万句》中的一个故事为例。书里写到一位意大利神父,上世纪二三十年代,这位神父不远万里从米兰来到中国河南延津传教。初来时,他的眼睛湛蓝,但在河南喝了很多黄河水,四十年过去,眼睛变黄;初来时,他的鼻子高挺,但在河南常吃羊肉烩面,四十年过去,鼻子仿佛成了一个面团。从背影看,他和在河南卖葱的老汉没有任何区别。四十年来,他只发展了八个徒弟。没有教堂,他只能住在一个废弃的破庙里,每晚都要给菩萨上香,请菩萨保佑他多发展一位天主教教徒。尽管无处传教,但他对教义的理解非常深刻,于是每晚在油灯下,给远在米兰的妹妹家的孩子,也就是他六岁的小外甥,写信,把自己对教义的理解从延津传到米兰。他的外甥认为他是世界上最伟大的传教士,认为他在东方至少拥有几千万信徒。上学后,外甥用意大利文写信赞美他。神父读着信流下眼泪——他知道,世界上至少有一个人相信他是伟大的传教士。后来,这位神父在延津去世。又过了四十年,他的外甥成了米兰大教堂的大主教。一个默默无闻的神父,在最不适合传教的地方传教,却把教又传回了故乡,培养出一个米兰大教堂的大主教。这是一个哲学问题——就像非洲一只蝴蝶扇动翅膀,却在南美引发了一场海啸。刘震云说:“这种震撼在现实生活中或许不会发生,但在文学里会发生。震撼,是文学极其重要的功能之一。它不但震撼文学本身,还会反过来震撼生活。我觉得,好的作家都是这样的。”

刘震云的作品已被译成三十多种语言,他自嘲:“现在全世界都知道我很幽默。我觉得这是个极大的误会,因为大家没去过我们村。我是我们村最不幽默的人。”在他看来,文学的幽默是一种特殊的幽默——不是语言的幽默、细节的幽默,也不是情节的幽默。如果幽默仅限于这些,那么,中国人说的笑话英国人不会笑,英国人说的笑话中国人、美国人和德国人笑不出来。这种幽默和笑话对文学是没有用的。文学的幽默,是事情背后的道理的荒谬和幽默。“为什么我的作品里的幽默,全世界都能看懂?只是因为我懂得幽默背后的道理。”

刘震云接着讲了一个故事。《我不是潘金莲》写的是一个普通中国农村妇女的故事。她花了二十年时间,只想在这个世界上纠正一句话——她不是一个坏女人。可二十年过去了,这句话没能纠正过来,反而把自己的悲剧活成了一出喜剧。她突然发现,自己和全世界都对立,于是干脆不再跟人说话,只和家里的那头牛说话:“你是我一手养大的,你应该知道我是不是一个坏女人。”牛摇了摇头,说:“你不是个坏女人。”她抱着牛,喊了一声“我的儿”,就哭了。又过了十年,那头牛死了,连和牛说话的机会也没有了。她心想,不如就此告别人类,也告别所有的动物、植物,于是准备上吊。她走到一个山坡上的桃园里,桃花开得特别灿烂。她觉得死在这里特别好,便把随身带的绳子甩到桃树上,落了一地的桃花。她把绳子套在自己的脖子上,踢开脚下的石头,正悬在空中,突然有人抱住了她的腿——“大姐,你不能害我啊!”“我死我的,跟你有什么关系?”“关系特别大。这片桃园是我承包的,你要在这儿吊死,到了秋天,知道这有吊死鬼,谁还敢来采摘……你为什么要死?”她说:“我要能说清楚我为什么要死,我就不死了。”“大姐你既然要死,能不能临死前帮我一个忙?”“我都要死的人了,怎么帮啊?”他说:“别在我这个山头上吊,去对面山头……”

《我不是潘金莲》英文版,Arcade Publishing,2014年10月版

说到这儿,刘震云笑着收了个尾:“所以啊,深刻的幽默是道理的幽默,道理的幽默是大家最容易懂的。这样的幽默是一种普世价值。幽默是需要智慧的——不是哪个作家想幽默就可以幽默,他必须得生长在我们村。”

此时,台下的观众再次大笑起来……刘震云巧妙地将笑点和思考融为一体,通过故事与反思,让听众在笑声中领悟人生哲理。这种“寓理于幽”的幽默既轻松诙谐,又富有深度。他的自嘲不仅令人会心一笑,更引人深思,暗示了幽默的“源生性”——幽默不仅是一种技巧,更深植于生活环境和文化背景之中。

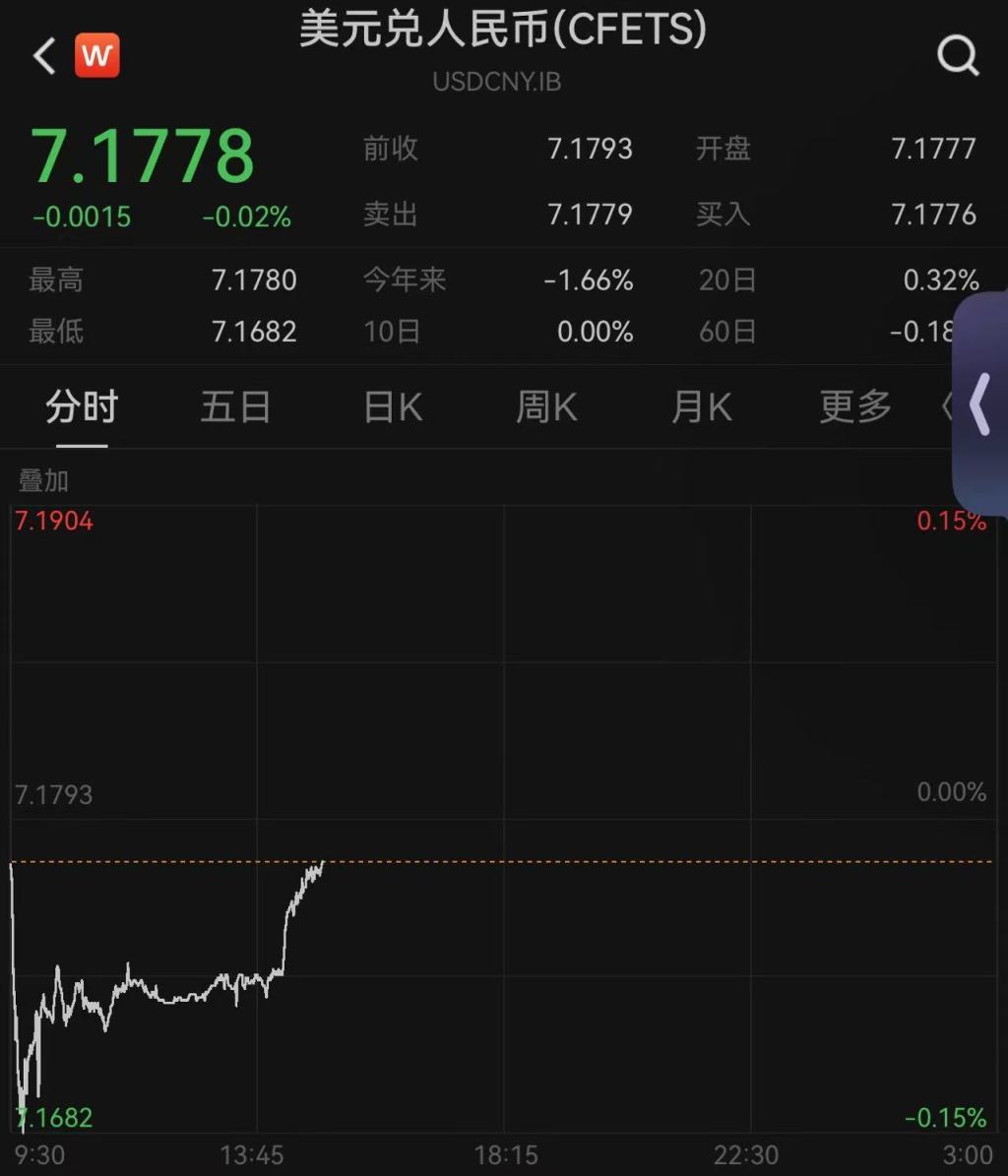

在与观众互动时,有人提问:“现在这个加速发展的时代,很难静下心认真读一本书,文学到底还有什么力量在推动我们?刘震云首先指出,这是一个哲学性的问题——“是不是越来越多人不爱读书?”他解释道:“这个话不成立,他们不爱读的是那些不值得读的书。好书,永远有生命力。”他举例,在中国,喜欢读他书的很多都是00后,他的作品销量已达1500万册,在小红书上,分享读后感的人数甚至达到1亿。

刘震云在为读者签名

在讲座的尾声,刘震云和大家分享了一点“人生课”。他回忆说,《一句顶一万句》刚出版时,出版社非常担心:“你写的是上个世纪的剃头、杀猪、染布、传教的故事,没人会看。刘老师,你能不能写职场小说?中国特别流行职场小说。你写过《一地鸡毛》,写‘一地鹅毛’也行啊。”对此,他干脆回应:“你出不出?不出,我就找别的出版社。”出版社最终答应出版。结果,《一句顶一万句》一上市,不论在实体店还是网络平台,销量都冲到了TOP 1。他坦言自己当时也没想到会卖得这么好,但他想到的是:“别人走过的路,你再走,也成不了别人;你自己的路,有时会显得孤独,但当你的孤独最终得到认可,它会告诉你一个道理:再坚持一下,再去寻找另一条路。无论是写作,还是人生,这都是非常重要的。”

刘震云在讲座上透露,他的新书将于今年年内出版,这是一部和《一日三秋》《我不是潘金莲》《一句顶一万句》完全不同的作品。