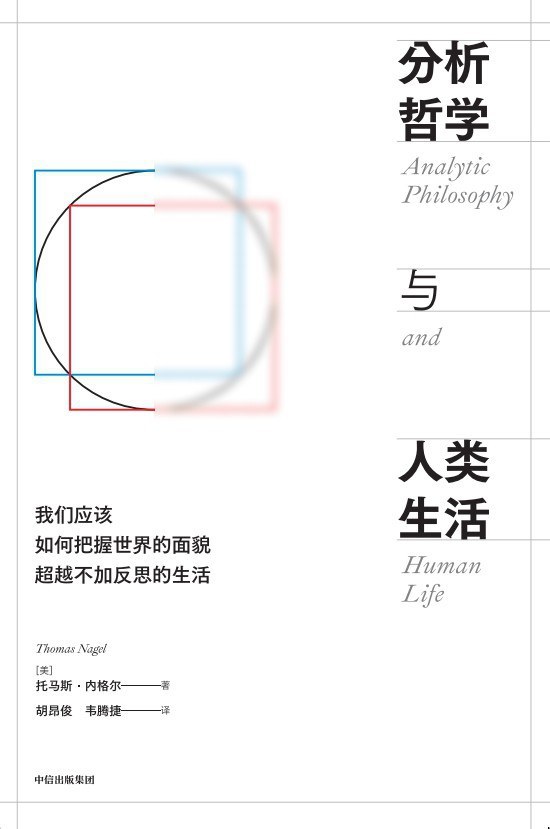

李公明︱一周书记:分析哲学与……面向“生活实践”的自觉

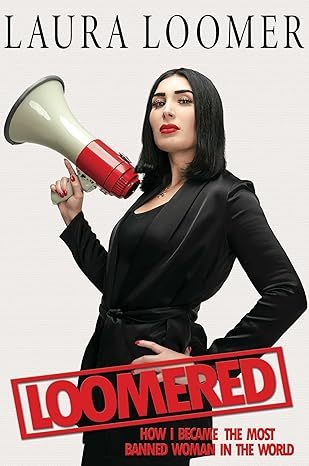

《分析哲学与人类生活》,[美] 托马斯·内格尔著,胡昂俊 / 韦腾捷译,中信出版社,2025年1月版,320页,72.00元

美国当代著名哲学家托马斯·内格尔(Thomas Nagel)的研究涵盖政治哲学、伦理学、认识论和心灵哲学等多个领域,他的主要著作对于国内读者来说也并不陌生,《利他主义的可能性》(The Possibility of Altruism)、《心灵和宇宙》(Mind and Cosmos)、《人的问题》(Mortal Questions)、《理性的权威》(The Last Word)、《本然的观点》(The View From Nowhere)、《你的第一本哲学书》(What Does it All Mean?)等著作已先后有了中译本。托马斯·内格尔既是在分析哲学领域中卓有建树的专业研究学者,同时也是非常关心社会政治问题和公共事务的公共知识分子,在他身上可以看到古典时代以来哲学的优良传统:理论探索与生活实践紧密相连,坚持哲学思考要面向生活实践(living praxis)和公共伦理。例如他在《人的问题》中探讨人生的意义、本质和价值,把分析哲学的基本哲学思考与面向人生的实践方式与价值追求紧密联系起来。

近日读内格尔的《分析哲学与人类生活》(A Analytic Philosophy and Human Life,2023;胡昂俊、韦腾捷译,中信出版社,2025年1月),这是一部以书评和对学术人物的致敬、对友人的怀念等文章为主的文集,其中的书评大部分发表在《纽约书评》(New York Review)。这些文章以更为清晰、流畅的文字风格阐释了生与死、伦理、道德心理、实在等重大议题,为读者提供了一个从哲学思考出发理解当下人类生活境况、思考价值观的选择及影响以及对探索真理应持有的态度等问题的阅读语境。从收入文章的发表时间来看,基本上写于近十来年,其中许多议题和论述在今天读起来仍然颇为鲜活。内格尔自己在2022年8月为该书写的“前言”中说,这些评论文章提供了一个机会,“让我们对近年来哲学及相关学科的发展和争论进行广泛的思考。其中伦理学和道德心理学占据了主要的部分,而关于特莱西恩施塔特及普兰丁格对于科学和宗教的看法的文章则涉及我特别关心的话题”(前言,i)。关于对“发展与争论”的思考,很重要的议题是有关主观性与客观性的各种看法与反驳、论证,这是内格尔一直以来坚持以他独特的分析哲学方法进行探讨的主题。他对于坚持客观性科学阐释的正反两个方面的深刻分析在本书中引向了对生活的各个方面更深层次的反思,尤其是对于个人利益与人类集体利益以及人类整体福祉之间主从关系、价值判断等复杂而微妙问题的深入思考。

收入书中的第一篇文章《分析哲学与人类生活》是内格尔在2008年获得巴尔赞道德哲学奖(Balzan Prize for Moral Philosophy) 时所做演讲的摘要,比较简明扼要地讲述了他的求学、任职与思想探索的基本历程。对于从分析哲学到政治哲学、生命哲学的发展路径的论述以及作者身处其中的个体经验的回顾,为读者勾勒出一幅清晰而充满思想魅力的哲学图谱。内格尔在康奈尔大学读本科的时候受到路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的强烈影响,吸收了他的研究方法,即把许多哲学问题的根源归因于对语言运作方式的误解。在牛津大学读研究生的时候也受到J. L.奥斯汀(J. L. Austin)和保罗·格赖斯(Paul Grice) 等人研究日常自然语言使用中的具体细节的影响。后来在哈佛大学完成博士研究生学业,遇到了更加系统化、以逻辑为基础的语言研究方法,这种方法以W.V.奎因(W. V.Quine) 为代表,并可追溯至鲁道夫·卡尔纳普(Rudolf Carnap)和伯特兰·罗素(Bertrand Russell)等逻辑经验主义者的研究成果(1-2页)。

在这里可以看到内格尔的学术根基深扎在分析哲学的语言研究土壤上,维特根斯坦、牛津日常语言分析和逻辑实证主义从不同方面给他带来深刻的语言分析训练。他对这一学术成长路径的阐释以及关于分析哲学的分支发展的精准表述相当精彩:“对语言的关注带来了概念清晰性的规范,也形成了借由论证和反驳来仔细验证哲学假设的坚持。在此背景下,有三个分支的发展构成晚近分析哲学的历史,它们于我而言也更具实质意义。首先是哲学和科学之间的紧密联系,其次是道德、政治和法律哲学的大复兴,最后是至少部分重拾了生命哲学(Lebensphilosophie)——对基本生死问题的哲学反思——的旨趣。”(2页)关于使用概念的清晰性,不仅仅是作为一种要求,更是作为一种规范,这是学术训练的一个重要方面,由此而形成的是由论证、反驳、验证和坚持所组成的学术规范。至于分析哲学的三个分支发展对他所具有的实质意义,在他从分析哲学出发而涵盖政治哲学、伦理学、认识论和心灵哲学等多个领域的学术生涯中就充分体现出来。

但是,他并不认为自己是分析哲学传统的“真正追随者”,那种传统只是构成了他研究工作的智识环境。“这与同一时期的欧陆哲学环境大相径庭,后者具有强烈的马克思主义、存在主义和现象学色彩。从气质上来说,我一直被这些欧陆哲学运动的某些方面所吸引——马克思的平等主义思想、存在主义的荒诞感,以及现象学中主体视角的必要性。只不过我是在分析哲学的框架内探索这些兴趣。”(2页)这是内格尔不同于许多分析哲学家的地方,虽然他无疑属于英美分析哲学的代表人物,但是他内心仍然一直被欧陆哲学运动的思想方法、议题和精神气质所吸引。在这里似乎会使我们这些非哲学专业的门外汉想到一个问题:在三四十年来我们的哲学阅读中所受影响的倾向性问题,可以说是欧陆哲学的影响远大于英美分析哲学,除了分析哲学高度专业化的科学、数学和语言分析等门槛之外,恐怕最重要的还是与思想解放、人的主体性建构以及以哲学作为面向现实改造的思想需求等历史语境紧密相关,当时类似存在主义、现象学这样的影响与一直以来也同时存在的中国新儒学与欧陆哲学的关联并没有多大关系。在哲学专业研究的领域中,可以看到的是在西方学界分析哲学大势汹涌,在人工智能的狂潮中对于语言、分析性思辨、心灵哲学的探索需求明显提升了分析哲学的重要性。这种趋势对于中国哲学界的影响也应该日趋明显。

在这样的背景中,内格尔作为分析哲学家的分析尤其有意义:“……分析哲学家往往容易受到科学主义的影响,即认为不管对于怎样的主题,自然科学、数学和逻辑都既定义了有意义的提问,又提供了唯一的理解方式。我认为,这尤其阻碍了我们对自身的完整理解,也限制了我们严肃探讨各类价值问题的能力。”(3页)这是对于作为方法论和研究工具的分析哲学的局限性的清醒看法,尤其重要的是“对自身的完整理解”和“探讨各类价值问题的能力”这样的提法,颇有启发性。

由于认识到分析哲学的局限性,内格尔在他的心灵哲学研究中发现科学革命以来那些在解释物理世界方面获得巨大成功的理论并不能让我们充分地理解心灵,这是他在早期那篇著名文章《成为蝙蝠是一种怎样的体验?》(What Is It Like to Be a Bat?)中思考和论证的核心观点。他认为“人类体验的主观特征,或者世界上任何拥有个体视角的生物的体验,都不能仅以行为或中枢神经系统的物理功能来理解,尽管这三者之间有千丝万缕的联系”(4页)。他说“真正的问题在于:一方面,我们要如何理解上述关系,从而保留心灵现实的不可还原的主观部分?另一方面,既然对于物理世界的最客观描述仍无法把握世界的全貌,那怎样的关于自然秩序的理解才是恰当的呢?这是一个留给未来的问题。”他对于我们这代人能够看到在这个问题上的实质性进展持悲观态度,因为“在身心问题上取得进展需要许多代人的智慧”(同上)。放在当前最热门的人工智能与人类未来前景的讨论语境中,以分析哲学为基础的心灵哲学研究或许真的是一个突破方向。

在我看来比心灵哲学研究更重要的是“从20世纪50年代开始,哲学界对实质性道德理论和实质性政策问题的兴趣逐渐增加”(5页)。他指的是道德哲学和政治哲学的复苏,例如伊丽莎白·安斯康姆(Elizabeth Anscombe)撰文讨论战争的道德性以及战斗人员和非战斗人员之间的区别、H. L. A.哈特(H. L. A. Hart)讨论道德的执行并与帕特里克·德夫林(Patrick Devlin) 就禁止同性恋、色情和卖淫的法律的合法性进行辩论。在二十世纪六十年代,民权运动、越南战争以及关于堕胎和同性恋的冲突成了美国公众辩论的主要内容。他本人在普林斯顿参与创办和编辑了《哲学与公共事务》(Philosophy & Public Affairs)期刊,“它在将哲学与当代公众关切的问题相联系这一方面发挥了重要作用。从那时起,我一直在撰写和战争、税收、隐私、平权行动、全球不平等、性自由、宗教与国家等公众议题有关的文章。在纽约大学,我同时在哲学系和法学院任职,这也是我对于公共议题感兴趣的体现”(5页)。说到这里,刚好今天看到一篇题为“在XX,文科学者与现实生活的关系是:没有关系”的文章,虽然是调侃,但是不得不承认这是大面积存在的状况。

内格尔对于公共事务的关心与写作与他的研究以及自我反思紧密联系,他说:“伦理学和政治理论中的经典问题是个人自利和集体利益之间的关系,以及何种形式和程度的公正是伦理学和政治正义的恰当基础。……我也尤其关注,推动我们减少社会和经济不平等的动力,如何可以与我们对自己和自己所关心的人所自然产生的偏袒之情相调和。”(6页)在这个他尤其关注的问题上,他的观点很明确:由于我们是众人中的一员,假如我们肯定自身的价值、肯定我们的生命、幸福、繁荣的必要性,那么我们必须一致地给予其他人的生命以同等的客观价值(同上)。这种关注促使他从政治理论与公共政策的角度提出解决平等关怀与自由原则的看法:“在政治理论中,这些问题延伸到对法律、经济和社会制度的评价。一方面,从客观的视角看,我们所有人的价值都是平等的;另一方面,我们每个人又天然地对自己的生活和情感有着特殊的关切。如果充分考虑这两点的话,我们又该以怎样的原则与我们的同胞相处呢?我认为,我们必须以这些原则来评价集体公共权力与个人自由及各种平等之间的关系,这也使得我们能够捍卫一种平等主义的自由主义。在这种自由主义中,国家和个人之间存在着一种道德分工。换句话说,公共机构应该更多地强调每个人所拥有的同等价值,而个人道德则应在此基础上,让人们能够在不伤害其他人的前提下,自由地追寻自己的人生。”(7-8页)在这里他提出的“平等主义的自由主义”是一个重要概念,也是作为公共知识分子的内格尔坚持践行的原则,而且也是我们在多年来的公共讨论中反复思考的问题。由于具体语境的不同,道德分工的现实性会有很大差异,但是无论如何,一个声称做政治哲学的人必须把研究延伸到对所处语境的法律、经济和社会制度的评价中去。

在这篇演讲词的最后讨论的是生与死的问题:“生命的荒诞或感义,如何正确地看待死亡,人类生命和更大宇宙间的关系。”(8页)他承认很难用分析哲学传统所推崇的清晰性标准来思考它们,但同时认为这些问题不再被认为是欧陆传统的专属领域,他也经常在写作中讨论这些问题。虽然是无神论者,但是内格尔对从科学与宗教之间的关系进行思考也产生了兴趣。虽然不能确定是否应该找寻一种能对宇宙以及我们在宇宙中的地位给出令人满足和令人安心的解释的理论,但是他认为“哲学的进步不在于对这些问题给出终极答案,而在于加深我们对它们的理解”(8页)。这当然是对的,没有什么终极答案。关于“生与死”的问题在对塞缪尔·谢夫勒(Samuel Scheffler)的著作《死亡与来世》的书评文章《在我们逝去之后》中继续讨论,他认为谢夫勒的著作充分说明分析哲学可以应用于人人关心的基本问题(33页)。

前面讲过,内格尔在“前言”中说关于特莱西恩施塔特的那篇文章涉及他特别关心的问题,这也正是我最关心的议题。与奥斯维辛集中营比较起来,特莱西恩施塔特集中营的知名度无法与之相比,但是它在大屠杀研究中的重要性并不亚于奥斯维辛。这篇文章是对H. G.阿德勒的著作《特莱西恩施塔特,1941-1945:一个被胁迫社区的面貌》(H. G. Adler,Theresienstadt 1941-1945: The Face of a Coerced Comunity, Cambridge University Press, 2017)的评论。特莱西恩施塔特集中营位于布拉格以北,其主要目的是将捷克斯洛伐克、奥地利和德国的犹太人集中起来,然后转移到波兰的死亡集中营。它对外被展示为一个自治的犹太定居点,旨在塑造一种犹太人被以人道的方式驱逐出德国的假象。集中营由犹太人的内部机构进行管理,但完全受控于党卫军。从1941年11月到1945年4月,大约十四万一千人被送往特莱西恩施塔特。在此期间,约有三万三千五百人死亡,死因多是疾病或营养不良。

内格尔在注释中说他的祖父和祖父的妹妹都是死于特莱西恩施塔特集中营,这应该也是引起他关注和评论这部著作的重要动因吧。作者阿德勒是这个集中营的幸存者,他的妻子本来也可以活下来,但是因为不愿抛弃她的母亲而一起丧生在毒气室。写到这里的时候,内格尔又加了一条注释:“纳粹给我们留下了大量难以承受的创伤”,1944年7月,特莱西恩施塔特有六百名妇女自愿和孩子一同走进毒气室,尽管她们本可以抛下孩子而进入劳动队(50页,注释2)。这真是惨绝人寰的悲剧。

阿德勒(1910-1988年)是来自布拉格的犹太作家和学者,他在大屠杀中失去了十八位近亲。在被送入特莱西恩施塔特时,虽然他并不指望自己能够活下来。但他下定决心要详细记录在这里遭遇的一切。于是有了这部超过八百页的书,内容详尽、注释精细,包括了大量原始文件和记录,“是一部信息丰富、分析透彻且充满道德反思的不朽之作。尽管它读起来让人心痛,但它的历史意义无可替代”(51页)。这让人想起了奥地利作家让·埃默里(Jean Améry,1912-1978),先后被关押在奥斯维辛、布痕瓦尔德和贝尔森集中营,在六十年代出版了反思自己在奥斯维辛经历中的体验与思想的文集《罪与罚的彼岸:一个被施暴者的克难尝试》等。他发现虽然人们关于“奥斯维辛”似乎已经说了很多的话,似乎该说的都已经说过了,但是他认为还有很多必须思考和追问的事情,仍然要追问“我与奥斯维辛”的关系(让·埃默里《罪与罚的彼岸: 一个被施暴者的克难尝试》,杨小刚译,鹭江出版社,2018年,13页)。阿德勒也是一样的。

《特莱西恩施塔特,1941-1945》这本书前后分为历史学、社会学和心理学三个部分,其中第二部分篇幅最长,介绍了集中营的方方面面。全书有一半内容是原始资料——官方文件、行政通信、统计报表、组织和法律文书,以及其他曾在集中营生活过的人的口述。但他没有试图保持社会科学的价值中立,“他的写作充满了道德判断,试图从人类在这些难以言状的境况下的行为中汲取道德教训,而这也是这本书的主要目的”(52页)。

这个先后容纳了超过十四万人的集中营由大约二十名党卫军人和一百二十名捷克宪兵看守,通过犹太人内部的管理机构运作,党卫军的命令从来都是以口头而不是书面形式下达,犹太人的行政机构会通过大量书面的指示、表格、记录和备忘录来执行这些命令。犹太人在集中营里仍然能够表演音乐,作曲家继续作曲,艺术家继续绘画,作家继续写作,各领域的专家频繁举办讲座,阿德勒本人还组织了卡夫卡六十周年诞辰的纪念活动。但是由官僚机构控制着集中营的物资和实际生活条件,导致了可怕的腐败——主要发生在向党卫军提供转移名单和分配食物的问题上,在阿德勒笔下展示了绝境下人性和德行的普遍失败(54页)。内格尔说虽然对于犹太管理者作出的各种决定能够理解,但是仍然感到震惊不已,“尽管我们谁也不知道在当时的情况下自己会怎么做”(55页)。阿德勒似乎也难以对长老们的决定做出评价。他将谴责留给了那些知晓真相后不仅偏袒自己的朋友,还利用转移除掉自己敌人的人(55-56页)。更重要的是,阿德勒还指出,即便是像他这样有意避免任何权力职位的人,也是集中营所制造的“罪恶共同体”中的一员。内格尔说:“这显然是一种真切的感受,它似乎指向了对一个以谋杀为终极目标的组织的任何形式的参与。”(56页)这也正是埃默里要追问的“我与奥斯维辛”的关系。虽然在政治史上能够被确定为“以谋杀为终极目标的组织”还不是太多见,但是那种被胁迫参与明知不正义、反人性的组织性迫害行为的个人经历却是太多了,能够像阿德勒这样明知自己在整个过程毫无权力却仍然感到自己是“罪恶共同体”一员的知识分子又有多少呢?做哲学的人,无论是分析哲学还是做欧陆哲学的,如果不敢面对或设想自己在这种处境中的思想、情感和行为抉择背后的心理动机,不愿意在这种极端恐怖的压力体制和情境中思考人类普遍价值的真实性与脆弱性,还能如何面对那个古典的要求从业者要面向“生活实践”的哲学传统呢?

阿德勒对人类和人类制度的看法极其悲观,他在书中写道:“特菜西恩施塔特集中营里的历程进展和种种罪行,以典型且浓缩程度罕见的方式,汇集了原本分散、隐蔽于各地的所有苦难与邪恶。特莱西恩施塔特集中营的独特之处在于,人类及其制度中所有扭曲、危险、愚蠢和卑劣的东西往往都会被掩饰和美化,但在这里,却以荒诞且残酷的方式展露无遗,以至于……没有人可以对这种普遍状况视而不见。”(59页)应该如何理解这段话?这个集中营在表面上的独特之处本来正是以鲜花和艺术表演来遮蔽死亡与痛苦,阿德勒要揭露的是它的存在本质。对于犹太人管理者,“阿德勒对他们的谴责不在于他们充当纳粹的工具,因为这是他们试图通过合作来延缓犹太人驱逐所必须接受的悲剧性选择。他谴责的是,这些人中的大多数在任职期间所表现出的人道的泯灭”(60页)。说得太准确、太深刻了,在那种情境中管理者表现出来的人道的泯灭是最令受害者感到绝望的。

内格尔在文章的最后部分像是展开了与阿德勒的对话,主题就是屠杀与迫害的机制与特征至今仍然存在。他说“阿德勒并不像人们有时所认为的那样,把大屠杀视为人类历史上独一无二且无法理解的灾难。他认为大屠杀是个体和政治机构的一般特征导致的,而这些特征至今依然存在。……后来的历史中,屠杀与迫害在意识形态的驱动下一再发生,而阿德勒应该也不会对此感到丝毫惊讶。有组织的权力持续培养大规模恶行的种子,而英勇的个体却无力抵抗这种邪恶。”(61页)

应该让今天的读者感到震惊的是,假如阿德勒知道就在当下发生在加沙地区的种族灭绝行为,他会有怎么样的评论呢?内格尔在写这篇书评的时候当然不会想到这个问题,但是他已经指出:“阿德勒目睹了极端的人性的邪恶和堕落,这使他对人性产生了完全合理的畏惧,而他对集体权力的灾难性的洞察,也使得他对国家失去了信任。即便是生活在战后英国相对良善的社会中,这种不信任也没有得到消除。然而,自由民主的制度及其对个人权利的保障,是迄今为止设计出来的最佳保护性力量,既有望让我们免于‘所有人反对所有人的战争’,又有望限制人性里那种在集体土壤中可能无限滋生蔓延的邪恶。相较于依赖个人的道德,如果我们本性中那部分脆弱的人性,能促使人们因对这些制度的依附而团结一心,那么这可能才是我们最大的希望。”(62页)认真说起来,当下整个世界局势的逆潮汹涌而来,对于阿德勒的悲观与内格尔对制度的期望恐怕真的让人难下断语。

在“致敬”部分中,对托尼·朱特《记忆小屋》(The Memory Chalet,2010)的评论写得非常动人,很让人感受到一种惺惺相惜的智性与情感。内格尔首先就说“这本书既是回忆录,又是自画像,还是他的信条宣言”(11页)。“这些动人的个人回忆充满了历史意识,但它们也反映并解释了托尼·朱特鲜明的观点和态度,标志出他的与众不同,让认识他或阅读过他作品的人难以忘怀。朱特对群体身份很谨慎,他是英国人,但又特别具有世界主义精神;他是犹太人,但又直言不讳批评犹太复国主义(Zionism);他是平等社会民主主义者(egalitarian social democrat),但同时也是精英主义者(elitist),是优绩主义( meritocracy )的捍卫者。”(13页)多年来这本《记忆小屋》就在我的书架上,的确非常感人。重要的是,“尽管他在政治上属于左翼,主张减少社会和经济不平等,但他对多元文化主义和政治正确这些名义上的平等力量毫无同情”(15页)。朱特是老派的自由左翼分子,

他自己说“我们这一代人既认为自己是激进派,又自认是精英一员。如果这听上去不一致,那它就是我们在大学岁月里直觉地吸收的某种自由主义传承的不一致”(16页)。内格尔对此说:“我想这是一种讽刺。但值得说明的是,想要减少经济分层,同时保留基于能力的教育选拔,这没有不一致。对老派左翼来说这只不过是常识。他们认识到并非所有形式的不平等都一样,而平衡教育系统对穷人并无帮助。朱特正是这种学术上保守的老派左翼,他也能做出区分,这样的人现在已经濒临灭绝了。”(同上)这是真的知音者言。“他的老派还不止这一面,还有忠于社会民主主义,不信任市场资本主义,不信任重要公共服务的私有化,以及相信体面的社会应防止市场经济所倾向的巨大财富不平等。他甚至更进一步,把当前对市场正统的普遍接受,比作欧洲知识分子早前对于共产主义历史必然性的屈从。我认为这是夸大其词了。虽然意识形态领域有许多教条主义,但关于政府如何利用好资本主义在创新和生产上的力量、促进共同利益,在经验上或道德上仍有许多真诚的论辩未有定论。”(16-17页)内格尔写于十几年前的关于政府如何利用好资本主义的这些期望,在今天看来也是值得重新思考的。

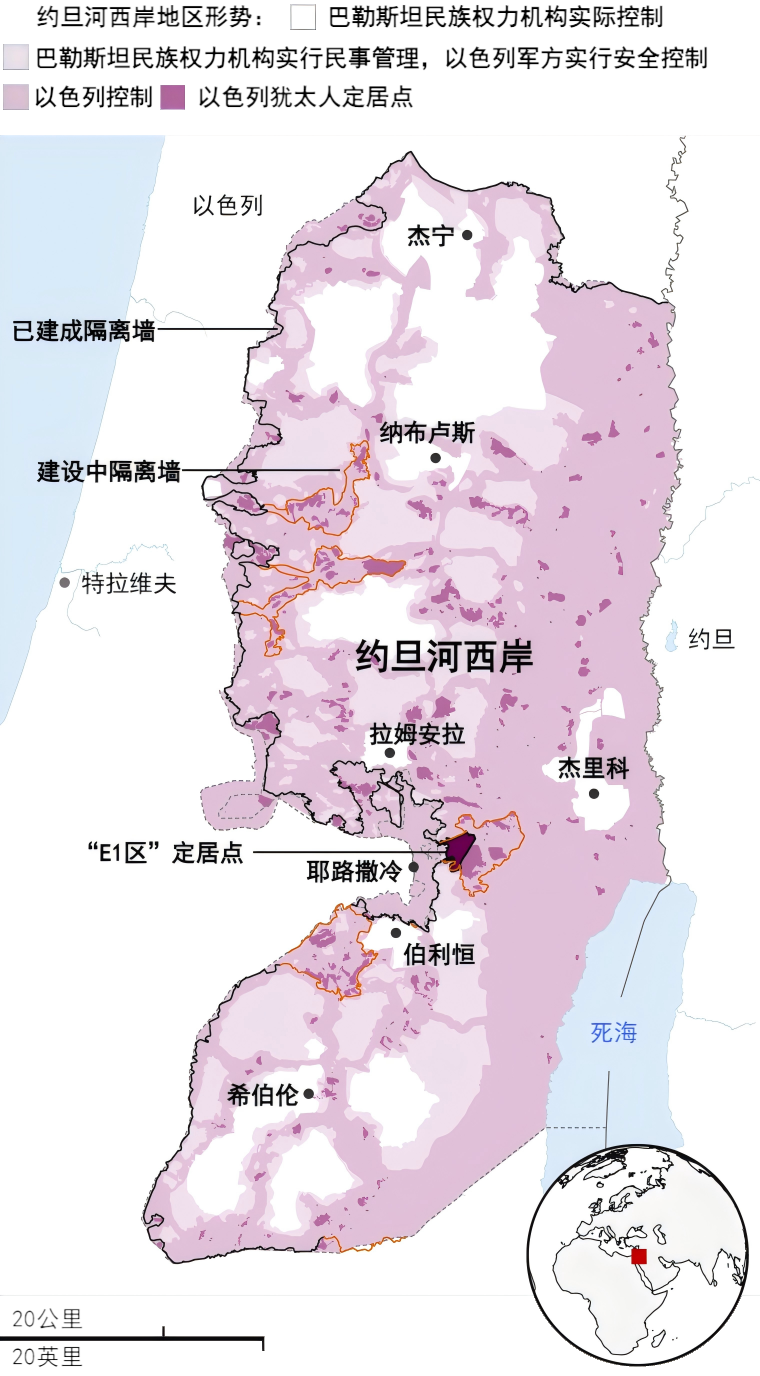

在朱特的身上继承了非常强烈的犹太身份认同感,从十五岁起,他就深度参与左翼犹太复国主义,成为运动组织的一名官员。但是在六日战争之后,在戈兰高地所看到的以色列年轻人对待刚刚战败的阿拉伯人的态度使他震惊和恐惧,他再也无法继续成为犹太复国主义者。他最具挑衅性的出版物是发表于《纽约书评》的一篇文章,文章倡导废除以色列的回归法,并希望最终在大巴勒斯坦地区建立一个双民族的犹太-阿拉伯国家——这是个有意为之的乌托邦幻想,将他对身份政治的拒斥推向极致。但同时他仍然坚定认为自己是犹太人(19页)。

“沉疴遍地,病魔肆虐,财富聚集,众生危亡。”托尼·朱特以奥利弗·哥德斯密斯(Oliver Goldsmith)《荒村》中的句子作为他的《沉疴遍地》(杜先菊译,新星出版社,2012年)的题记,渗透着一位历史学家对当今世界现实状况的忧患意识。他认识到眼前沉疴遍地,而社会仍然笼罩着盲目、冷漠的氛围,迫切需要的是唤醒人们认识困境、思考问题和改造世界的意志。朱特以敏锐的目光提出了他认为是最根本的政治性问题:在沉疴遍地的时候,重新思考我们需要什么样的国家和政府(《沉疴遍地》,7页)。在全球化与逆全球化的碰撞中,这的确是需要重新反思的问题。

内格尔在他的文章的最后谈到在朱特的生命末期,他们讨论了死亡的问题,“朱特希望我们了解他的真实面貌。而以他的状况写下这本书是多么宏伟而坚毅,这部作品作为他这般非凡之人的遗产,恰如其分”(21页)。内格尔在这篇书评中向朱特的评论与致敬也是恰如其分。