Cosplay成日常,日本粉丝反向吃谷:上海何以成为“痛城”?|湃客Talk

盛夏的上海,二次元氛围拉满。

8月1日,第二十二届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将在上海新国际博览中心拉开帷幕。这也是继CCG Expo、BW之后,首届“上海之夏”国际动漫月活动的又一盛会。

漫步南京路,不时可见盛装打扮的coser与市民比肩而行;商场连廊里,限定快闪店、联名商品与沉浸式展览无缝衔接,整座城市仿佛都在同步加载着动漫滤镜。

相关数据显示,中国的泛二次元用户规模已经从2017年的2.1亿增长至2025年的5.26亿,超过当前人口的三分之一。而在2024年,泛二次元周边市场的规模更是达到近6000亿元,虚拟角色的商业价值已能与一线明星比肩。

十年间,二次元如何从小众亚文化跃升为城市级流量入口?人们为何愿意为“纸片人”一掷千金?那些把热爱变成职业的人,又如何在想象与商业之间找到平衡?

在这个二次元之夏,《湃客Talk》邀请行业观察者卢山与从业者腰子,共同拆解这场从热爱到产业的“破壁”浪潮。

*点击下方收听本期节目

【本期主播】

陈玉坤 湃客编辑

【本期嘉宾】

卢山 游戏研究社主笔

腰子 潮玩工作室商务负责人

【内容节选】

*以下内容为基于节目录音的口述稿,仅对语法与用词稍作修改。

高浓度的二次元线下联动,燃爆今夏

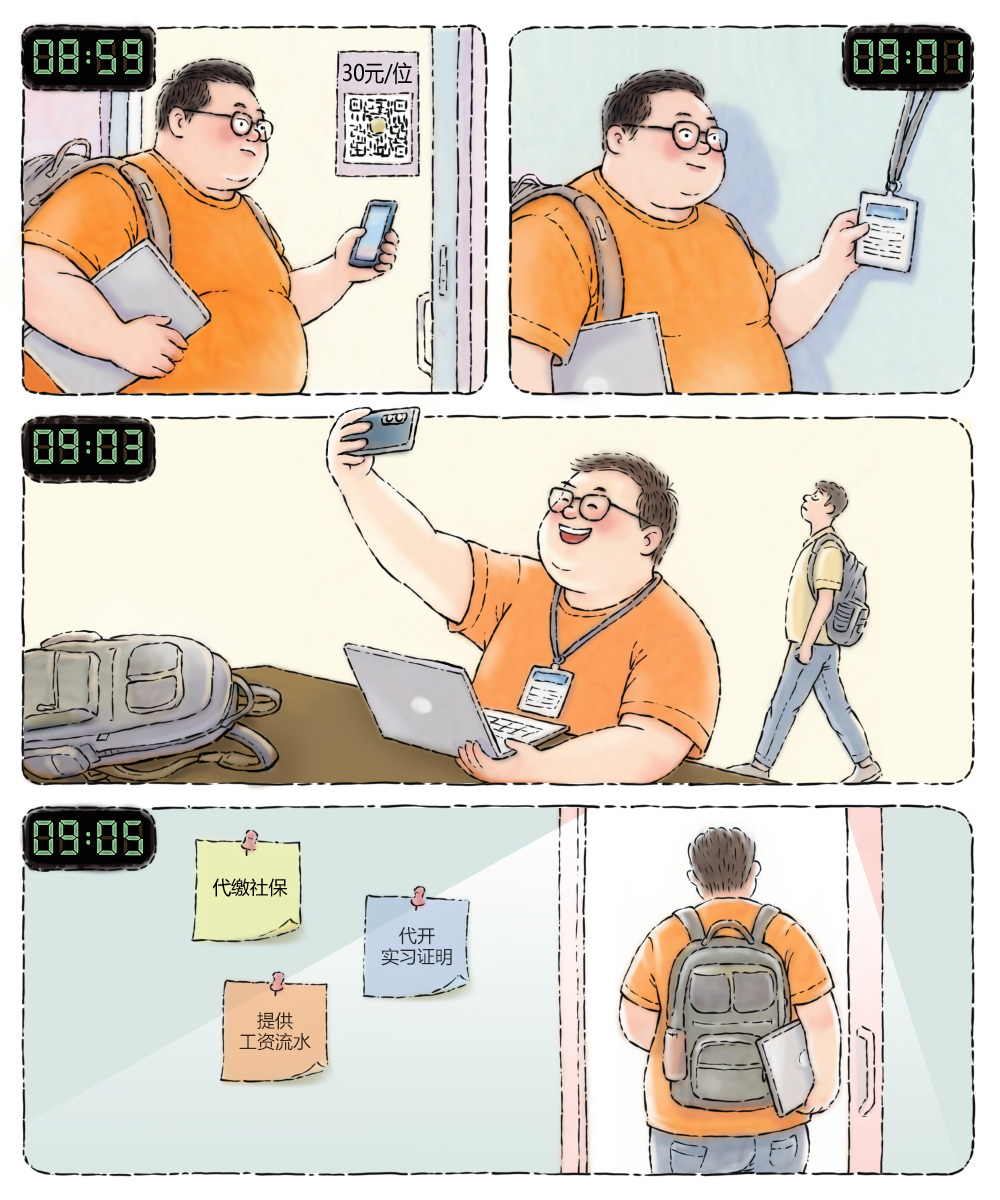

卢山:从草根到官方直营,上海二次元经济的弯道超车

最近,各类漫展、游戏展轮番登场。前不久的BilibiliWorld(BW)按入场人数已跃居亚洲最大综合性展会,且绝对主力是年轻人;相比之下,东京电玩展(TGS)或全球规模最大游戏展之一的科隆游戏展(Gamescom)都没有如此集中的年轻面孔。换言之,若BW能吸纳年轻群体之外的受众,其增长潜力依旧可观。

在形式上,《2025明日方舟:集成映射》这类沉浸展采用十人组队剧本杀、NPC全程cos互动等重体验场景,可能成为线下娱乐未来的方向。

国内的“谷子经济”在近几年实现了弯道超车,这中间确实经过了一个比较漫长的过程。

我成长于老南市区文庙一带,小时候每周揣着零用钱去消费《火影》《死神》周边,哪管什么正版不正版。这种状态一直持续到2010年前后,草根得很纯粹。

后来,互联网上以80后为主的动漫论坛开始形成了一些正版意识。他们参加魔都同人祭、CCG等活动宣传正版,海外厂商才能够在国内建立起市场。

几年前,上海警方从文庙店铺所售卖的盗版高达模型一路顺藤摸瓜,破获了东莞某制假工厂,涉案金额近三亿元。日本万代南梦宫为此向上海市公安局黄浦分局赠送“黄金高达”,目前正在上海公安博物馆展出。如今,在各类IP授权展上,谷子工作室扎堆,只是品控仍参差不齐。

万代南梦宫赠送给上海警方的金色限量版“独角兽”高达模型

目前,线上线下“无缝连接”的二次元体验仍集中在北上广深,以及杭州、南京等新一线城市。年轻人只要走进百联ZX这类商场,就能即刻沉浸在同好氛围里。

我曾采访过日本Bushiroad(武士道)社长木谷高明,他提到自己逛完百联ZX后非常惊讶:“你们这儿的官方直营浓度,比秋叶原还高!”的确,秋叶原仍以二手中古店为主,而百联ZX几乎清一色官方授权。

然而,对于更多三四线小城的年轻人来说,BW、ChinaJoy以及各类游戏嘉年华依旧只是B站、抖音里的线上内容。他们的谷子消费往往依赖本地“买手”或类似日本中古店的渠道:先到上海等一线城市批量进货,再带回县城分销。这种模式与当年国人赴东京扫谷子、回国转卖如出一辙。

因此,国内市场仍存巨大空白:大量年轻用户在等待线下活动与正版商品下沉到他们身边,省去中间差价。让二次元内容真正走近小城,将成为下一阶段产业扩张的关键方向。

腰子:行业丰饶之下,“好玩”与“限定”成为硬币两面

近年来,逛动漫类展会最明显的感受只有两个字:人多。过去尚能舒适穿梭,如今却常常要“人贴人”才能挪动。

看过各类展会,我印象比较深的是Gatebox推出的Digital Figure Box虚拟手办盒,它把传统静态平面谷转换成动态三维投影,载体是便携的立体盒状屏幕,可实现随时随地的动态展示与初步互动。

在我看来,路人粉的冲动消费往往源于“好玩”——只要谷子够新奇、活动够有趣,他们就会当场买单;而核心玩家更看重“独占”与性价比。社交媒体的宣传语里,“限定”“首发”“唯一”出现的频次一年高过一年;展会一结束,二级市场便迅速抬价,晒单帖轻松破万转。

就我本人而言,既是唯心爱好者,也是三分钟热度的极繁主义者。我始终觉得,宅与实体消费的本质都是向内的情绪补给。从前线下活动社交成本高,多数人只能回家为爱“充电”。如今,商业化与泛大众化把选择骤然摊开:偶像见面会、握手会、原生live、coser团片……专为二次元搭建的平台在网络助推下疯狂扩张,慰藉精神的路径目不暇接。

过去商业授权品并不常见,大家都是自发“自割腿肉”“为爱产粮”,包括高价买一些进口日谷。近几年,丰饶的另一面是复杂:品类爆炸带来审美疲劳,同一张柄图被授权成亚克力、毛绒、印刷品……消费者的预算终究有限,于是品牌只能不断加码“限定”“首发”,促使各家同台竞技。

当二次元成为城市景观,文旅如何破壁?

卢山:从展台到打卡点,城市有了“流量外挂”

如今,日本二次元爱好者来上海“淘谷子”,并非因为秋叶原失色,而是对于真心淘谷子的爱好者来说,中国有许多平价而新鲜的谷子,秋叶原的则以溢价的中古收藏品居多。日本的二次元布局仍较松散,地方政府与IP联动虽有,却缺少自上而下的整体推动。

相比之下,国内获得更多支持。例如在上海漕河泾,米哈游、鹰角将在BW、ChinaJoy使用的大型展台装置直接迁移过来作为长期景观,形成线下“朝圣点”;我如今看展都会下意识猜想,眼前的装置明年会不会出现在漕河泾。

再比如2017年静安新业坊落地的亚洲最大EVA初号机雕像——它原是某国产EVA手游的展会装置,因体积巨大被保留,最终成为持续引流的城市打卡地标。

上海,EVA初号机

腰子:打造二次元城市名片,要提供“沉浸式体验”

若要打造可持续的二次元城市名片,首要的是提供一定规模、一定时长的沉浸式体验,让IP内容与设定真正包围游客。

我本人是宝可梦粉丝,想举例说明。日本为不同县市设置并长期推广“地区宝可梦旅游大使”:北海道札幌因冰雪主题长期选用六尾;水网密布的县则以拉普拉斯代言;当地政府会议会邀请宝可梦人偶与市长同台合影,带动生产与旅游收入。

更细致的是城市基建。下水井盖、公交站牌都绘有对应宝可梦图案,粉丝按谷歌地图“集章”打卡,形成独特的朝圣路线。

卢山:中国年轻人把cosplay穿成日常,让老外惊叹

在国内,cosplay已拥有全球罕见的接受度:身着角色服走在南京路、乘地铁去会场,都不会引来异样目光。欧美、日韩尚未达到这种日常化。

海外媒体在BW现场也会惊讶地发现,普通观众竟能“无表演性质”地穿着cosplay逛展。我认为,这种高接纳度很大程度上源于自上而下的舆论引导——本地媒体反复告诉大众:这是年轻人的时髦爱好,自然被视为正常。

上海BilibiliWorld2025漫展,动漫爱好者满载而归。

腰子:二次元从未排斥商业化,从一开始就借向外借力

相较于“吃谷产粮”,cosplay带来的是更高浓度、更具实感的体验。不是拥有周边,而是亲自成为角色,那份成就感无可替代。正因如此,不少日本同行到上海,会把逛南京东路当成“定番朝圣”,惊叹几年间二次元浓度骤升,整条街已成景观。

在我看来,二次元从未排斥商业化,反而从一开始就借城市文化之名向外借力:从最早的蓝光碟、杂志附录,到今天以区县为单位的主题街区,商业化始终与内容共生。要守住IP的纯粹性,归根结底仍得回到故事本身。

泡泡玛特们,除了卖谷子还能怎么赚钱?

腰子:下一个火爆IP,尚没有定式可言

我们常调侃“潮玩和二次元有壁”。前者起源于香港,相对于发源于日本和欧美的ACG文化,对原作的依赖性和还原性更弱,而强调艺术家个人创作灵感的收藏性与艺术性。

我们更倾向于把二次元衍生品统称为谷子(goods),而为大家熟知的泡泡玛特的Molly、Labubu等仍属潮玩范畴,比如Labubu形象的创作者是香港艺术家龙家升。

无论是小尖牙怪兽Labubu,还是网友把哪吒、无牙仔与它拼成的梗图,它们在今年突然爆火,背后其实没有清晰的底层逻辑。Z世代最明显的特质之一是高度自我,很难归纳出吸引力定式。

在年轻人中,二手买卖谷子很常见。稀有谷子常被戏称为“湖景”或“海景”,价格高得惊人。曾有人把一套房的首付捆绑出售,只为换得一枚限量款。

随着品牌大量涌入,谷子经济的未来将不局限于收藏玩具,而向3C数码、家具、软硬装乃至乐园、痛城等深度渗透。

近年来呼声较高的二次元临终关怀及殡葬行业,也是很有参考价值的探索。

四川成都,泡泡玛特街头形象

卢山:联名“零翻车”不存在,不妨放平心态

泡泡玛特刚成立那几年,潮玩和二次元之间有厚厚的屏障,两边受众不同,几乎没有交流。

但前几年,泡泡玛特、名创优品等企业非常积极地与日本动漫IP联动。例如泡泡玛特联动过《鬼灭之刃》《哆啦A梦》《皮卡丘》等。这似乎印证了缺少动画、漫画支撑的原创形象难以深化。

然而到了今年,最火爆的IP又变回泡泡玛特原创的Labubu,有种玄乎的感觉。整个行业处于交错的螺旋上升状态——潮玩与二次元在某个节点相交,旋即错开,未来可能再次交汇,这正是行业持续值得观察的趣味所在。

至于品牌与二次元联名,“零翻车”几乎不存在,小红书上也很难找到“零差评”案例。国内活动常用力过猛:商家和粉丝都高度紧绷,任何瑕疵都会被放大。

相比之下,日本的联动更像“随手一做”。我曾去《夏日重现》的冷门取景地和歌山县加太地区,一个连商店都少见的小渔港。当地市民自发布置彩蛋场景,让爱好者打卡。他们纯粹觉得“好玩”,并不在意收益。

国内二次元联动或许该学学这种松弛感:放平心态,享受过程。

二次元里的人,从热爱者到从业者

腰子:把热爱变成职业,先学会划定“可做的圆”

从小到大,动画、漫画和整个二次元文化就是我生活的重要部分,因此并不存在某个明确节点让我“立志”入行,更像水到渠成地走了进来。如今我所在的潮玩工作室,对IP策划从遴选、开发到落地都要全程陪伴。

一条典型的IP联名路径通常这样展开:先用市场调研与消费者画像筛出优质IP;与版权方洽谈并购买定期使用权;由内部设计师进行二创,送审后进入批量生产;临近上市,策划线下营销事件,确保首发即“温热”,并在后续周期内维持话题度。

我负责商务,纯文科出身;而设计师们需艺术专业背书。岗位差异也对应“粉丝心态”与“从业者立场”的持续拉扯:同人创作可以大开脑洞,但官方授权却必须严守版权边界,任何对IP的扭曲或二次叙事都可能被否决。束手束脚成了日常,若长期困在这种拉扯里,热爱会被迅速消磨。

我的应对方法是:在创意初期就把商业框架内的“红线”和“空间”一并看清,既保留品牌的独特语言,也减少后期落差。新人若想从爱好者转为从业者,核心便是学会在自由度与商业边界之间找到可持续的平衡点。

上海静安大悦城,游客拍摄二次元动漫主题活动中的柯南与怪盗基德。

卢山:从医学生到游戏编辑,我把“玩游戏”变成了“正经事”

我本科到研究生都读临床医学,原本与这个行业毫无交集。真正进入医院工作后,才发现下班后看动画、玩游戏会带来“罪恶感”。为了摆脱这种折磨,我干脆转行做游戏编辑,让“看动画玩游戏”成为正经事。

技术更迭正在降低入行门槛。AI与3D打印普及后,个人创作者也能把创意变现:有人为Labubu设计娃衣并小批量生产就能养活自己;也有人专门打印官方模型的替换件,在闲鱼上形成稳定供应。可以说,现在是个体更容易切入并立足的时代。

不过仍要提醒后来者:许多人带着“不想长大”的心态进入二次元行业,但这是一份需要成年人思维与专业度的职业。只有把少年热爱与成年责任结合起来,才能走得长远。

【时间轴】

01:56 今夏最燃二次元活动,让老外惊叹

05:41 弯道超车?上海二次元进化史

08:49 博物馆里的“黄金高达”,背后藏着大案

24:45 从Labubu看年轻人最爱的IP定式

30:14 日本二次元来上海淘谷子,秋叶原不香了?

35:45 中国街头coser浓度,全球最高?

43:06 二次元下一站,打破“下沉市场”的次元壁?

46:14 谷子经济的跨界渗透:殡葬业

47:26 从医学生到游戏编辑,为了不受“折磨”?

53:02 二次元从业者,加班吗?

在小宇宙·荔枝·喜马拉雅APP,

搜索“湃客Talk”关注我们

策划、主播/陈玉坤

监制/徐婉

实习生/郑丽丽

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。