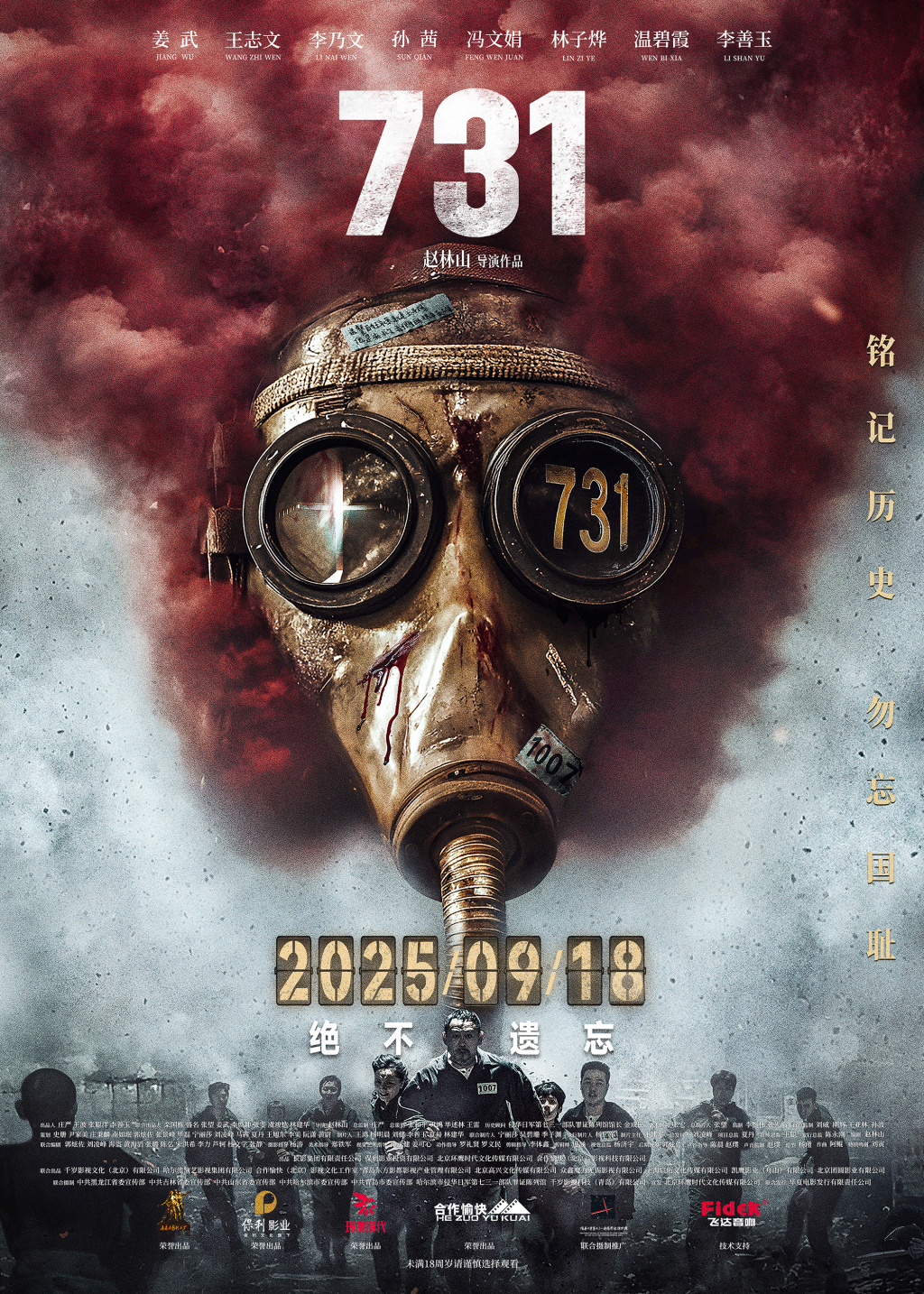

《731》如何呈现一场无人生还的历史惨案

《731》存在不足之处,但在如今这个被短视频和短剧主导的时代,仍有创作者愿意以真诚的态度直面如此沉重的历史题材,这份勇气值得尊敬。这样的创作,对于中国人铭记历史,进而自奋发图强,具有重要的鼓舞意义。仅凭这一点,电影《731》值得得到更多的宽容与肯定。

关于侵华日军731部队在中国犯下的滔天罪行,电影《黑太阳731》(1988年,导演牟敦芾)已经作了相当详尽而逼真的呈现。影片中那些在纪实手法中直接展现的惨绝人寰的场景,不仅挑战了人类的道德底线,也超出了观众视觉与心理的承受极限,甚至成为许多中国观众的童年阴影。

37年后的《731》,在情节架构上与《黑太阳731》并无太大差异,同样聚焦于三个群体的活动与命运:日本少年、石井四郎及其管理层、中国人。当然,《731》也试图在《黑太阳731》的基础上寻求某种创新与突破,意在区别于前作,也试图彰显创作者自身的个性与艺术追求。当然,这种尝试最终效果如何,仍需交由观众来评判。

苦难叙事的视点选择逻辑

《731》在叙事重心上做出了自己的选择,它弱化了日本少年的存在感,而是以中国人王永章作为主角,并通过他的视点联缀起整个故事。这一调整使得影片的情节更为集中,更容易引起观众的共情。

为了体现人物的成长性,影片将王永章的道德起点设置得比较低,他出场时谎话连篇,懦弱圆滑。当他在“人间炼狱”中转变为抗日英雄王子阳时,影片不仅完成了有质感的人物刻画,也从侧面控诉了731部队的罪恶:这里的暴行灭绝人性,竟让一个只求苟活的骗子脱胎换骨,毅然决然地进行反抗。

王永章在刚进入731部队研究基地时,其实处于一种茫然无措的状态。他后来凭借翻译、保洁和送餐员等多重身份,逐渐突破监区限制,进入其他更加阴森恐怖的空间,并目睹了一系列毫无人性、惨无人道的人体试验和解剖过程。正是通过王永章的限性视点,影片有效地营造了一种现场参与感,让观众跟随王永章的脚步,一点点深入魔窟,一层层剥开真相,慢慢感受那种逐渐累积的震惊、恐惧与悲愤。

当然,限制视点虽能够增强叙事的严谨性与亲历感,也有助于维持悬念,但这种叙述方式也容易导致视野受限,无法简洁明了地交代731部队的运行机制、管理模式和建筑布局,也无法对其他人物进行更有深度地挖掘。

或许是受到限制视点的拖累,影片中的日本人形象大多比较单薄,像石井四郎、731部队的中层管理人员以及日本少年班成员,出场机会有限,大多面目模糊,或者性格扁平。其中的日本女军官今村佳代,应该就是中国孕妇被活体解剖后取出的婴儿长大成人,但由她展开的那些具有精神分析倾向的情节,其实无助于披露今村佳代的内心世界,反而让观众不得其解。

影片还试图通过王永章的视点,与杜存山、顾博轩、林素贤、孙明亮等角色建立联系,完成信息传递、心灵疏导等任务。遗憾的是,王永章本身形象就不够饱满,再让他承担如此多的串联功能,甚至领导集体越狱,不仅使人物不堪重负,也让情节显得力不从心。

在苦难叙事方面,《731》选择了一种常见却有效的方式:借助一个外来者的视点,逐步深入某个神秘而危险的空间,引导观众一同揭开其中的秘密。然而,影片在这一过程中所暴露的艺术缺憾,同样令人警醒。

苦难叙事的空间设置逻辑

为了揭开731部队研究基地的复杂性,影片通过独特的空间设置,巧妙地配合了情节推进与人物心理的变化,同时也深度参与了主题的建构。

王永章等人最初进入的是731部队的门廊。这是一个封闭的空间,影片以猩红色调传递出狰狞而危险的气息。在这种高度风格化的视觉处理下,王永章与众人感受到强烈的压抑与惶恐。

进入监区后,画面却转为以白色为主调:走廊墙壁上贴着白瓷砖,监房的墙壁也是白色的,整体卫生状况良好,甚至带有一种现代感。或许,《731》在空间设计上过于前卫,甚至在一定程度上冒犯了观众的常识,但它在两个维度上制造了一种反差:监区表面的平静有序与中国人心理上的紧张不安交织在一起;监区的光洁透亮与实验区域的血腥残忍形成映照。

随着王永章逐渐深入其他空间,这些场景大都呈冷色调,营造出幽蓝恐怖的氛围,部分区域则采用不饱和的红色,墙壁也变得暗沉粗粝。通过这种视觉上的强烈对比,影片将731营区大致分为监区与实验区,有层次地描摹出人间地狱的真实景象。

影片还展现了石井四郎所打造的一处“学习空间”,被活体解剖取出的中国婴儿在此接受日本法西斯思想教育,并学习中医知识。这个空间的立体纵深感比较鲜明,但灯光又比较柔和明亮,旨在突出侵华日军的伪善与阴险:他们不仅将中国人视为医学实验的材料,更将中国孩子当作思想灌输的试验品。这个场景里孩子的童真与纯洁,与背后的罪恶残忍缠绕在一起,令观众对侵华日军的邪恶感到不寒而栗。

除了室内场景,影片最后一场戏设置于空旷而荒凉的外景,此乃日军进行细菌战人体实验的场地。在由中国、朝鲜、苏联和日本受试者组成的人群中央,有一个巨大的深坑。当中国人试图带领大家突围时,凶残的日军将所有人赶入坑中,并倾倒下大量石灰。顷刻间,天地被灰蒙蒙的尘埃笼罩,宛如世界末日。在这片惨白的毁灭氛围中,众人奋力将年幼的孙明亮托举出坑洞,然而最终仍以悲壮的方式失败。

影片《731》在空间处理上通过强烈的视觉对比,构建出一个规整与残酷、“科学”与野蛮交织的地狱图景。尤其是诸如“学习空间”和露天实验场等场景,通过风格化的视觉语言,强化了历史苦难的沉重与深邃。可以说,影片通过层次分明、对比鲜明的空间设计,既推动了叙事进程,也完成了对日本侵华战争罪恶的激越控诉。

苦难叙事的反思逻辑

《731》在表现侵华日军的残忍时,可能是最不需要用力的,因为只需如实还原历史中的暴行,便足以令人心惊肉跳。但是,就苦难叙事而言,过于直白的视觉呈现很容易让观众在短暂的惊骇之后,迅速陷入疲惫甚至麻木。这一点在许多动作片或灾难片中已有印证,创作者往往不得不持续升级场面,并制造更夸张的视觉奇观,以维持观众的注意力。可能是有感于此,《731》除个别镜头可能引发观感不适之外,影片并未过度依赖血腥场面的生理刺激,而是努力在侵华日军的暴行背后寻找民族性格和个人心理的依据。

影片开场便暗示,日本在侵略战争陷入僵局乃至绝境之后,石井四郎的登场,实则代表了一种典型的日本式思维:只许成功、不能失败的赌徒心态,为达胜利不择手段的癫狂心态。在这种逻辑下,工具理性压倒了一切道德考量,石井四郎所提出的从“精神作战”转向“科学作战”,就显得顺理成章。

影片还有一个细节透露出石井四郎的个人野心。他曾以惊世骇俗的方式演示了他发明的净水过滤器,但由于这样的发明难以成为左右战局的胜负手,石井四郎并未得到赏识和重用。于是,石井四郎迫切需要证明自己的价值,在另一个“战场”上取得属于他个人的胜利。这也解释了他掌管731部队后为何变得如此疯狂和急切,他不仅要服务于所谓国家利益,更要为自己正名。

影片通过构建中国人的人物谱系,清晰地呈现出几种不同的生存态度,也映射出战时背景下多样的民众面貌。其中,“苟活派”如王永章,无论环境多么恶劣,哪怕以健康或尊严为代价,只求生存;“反抗派”如杜存山,心中怀有民族意识与正义感,不愿屈服于压迫,坚持与恶劣环境作斗争;而“天真派”如孙明亮,坚信自己没做错事,“凭什么让我死”?

只是,中国人所面对的,是残忍邪恶到无以复加的侵华日军,他们打着医学实验的幌子,将“科学”作为杀戮的借口,将“人”视为达成目的的手段。正是在如此极端的恶的映照下,中国人无论是苟且、反抗还是自我安慰,都显得如此无力。

影片在万人坑的托举行动失败之后,以字幕的形式告诉观众:“这里,无人生还。”这句结语不仅点明了悲剧的终局,也深刻地强化了整部作品的历史反思与警示意义。因为,影片所呈现的,是一种极致的恶,这种恶无法以常理去解释,更难以用人性的尺度去衡量,它超越了人类想象的极限。这种恶的背后,不仅有日本的国家意志、民族性格、个人野心作祟,工具理性支配下的“科学”也成了同谋。更进一步说,在这股恶的洪流之中,施暴者与受害者都沦为工具、材料与手段。或许,这才是731部队研究基地最令人窒息之处,也是影片最为深刻的地方。

《731》确实存在诸多不足之处:情节张力较弱,角色趋于工具化,有血有肉的人物太少,导致最后众人高喊自己名字的场景,本应悲壮恢宏,却显得刻意而空洞。但是,这样的创作,对于中国人铭记历史、吸取历史教训,进而自强不息、奋发图强,具有重要的精神鼓舞意义。仅凭这一点,电影《731》值得得到更多的宽容与肯定。

(龚金平,复旦大学艺术教育中心教授)